材料一

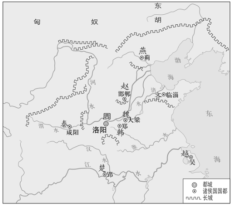

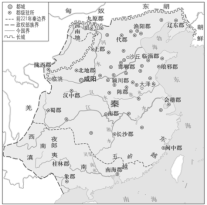

图1 战国形势图 图2 秦朝形势图

(1)指出图1、图2长城空间分布发生的主要变化,并结合所学知识简要说明其原因。

材料二 长城原是古代中国农牧业的分界线,康熙中后期,随着内地土地紧张,塞外遂成为北方各省百姓的重要去处。热河以北,清初并无汉人,到乾隆49年,汉民增加到55万人,到道光五年,增到88万,长城沿边已经形成蒙汉杂处的半农半牧区,甚至出现了“开垦地亩较多,牧场较少”的新格局。为了加强对蒙古地区汉族移民的管理,清廷在汉民聚居地建立厅县等行政机构。和以往游牧风气影响中原不同,清代,农耕文化处于积极进取地位,随着“内地民人渐集,汉文风气一开”, 是时,蒙人“起用汉名”“学习汉字文艺”已蔚然成风,“蒙古游牧为生,初多肉食,近以汉民北耕,亦甘食五谷”。蒙古与内地逐渐出现了意义深远的一体化趋势。

——摘编自刘凤云等《论清代中国北部的农耕文化及游牧文化》

(2)根据材料二,指出清前中期长城沿边地区农牧业生产格局的变化,并结合所学,分析其影响。

材料三 20世纪20年代末国内著名报刊《良友》写道:“在现代物质竞争中,西方每占优势。……虽然中国建造长城时,美洲还没被发现,可惜今日长城老而无用了。”30年代初长城抗战爆发后,在各大新闻媒体的报道下长城被赋予了新的“身体”,出现了人的长城,铁血的长城等观念。1935年田汉在《义勇军进行曲》中写道:“把我们的血肉,筑成我们新的长城”,意在重新唤起民众对于长城抗战的记忆。长城由此升华为一座更具精神意味的、新的长城。

——摘编自吴雪杉《长城:一部抗战时期的视觉文化史》

(3)根据材料三,概括20世纪二三十年代国人对长城态度的变化,结合所学知识分析变化的原因。

| A.统治的精细达到了巅峰 | B.官员治理呈现出稳定化趋势 |

| C.监察机构比明朝更严密 | D.重视考核制度的建立与完善 |

| 1865—1869 | 1875—1879 | 1885—1899 | 1895—1899 | 1905—1909 | 1913 | |

| 英国 | 2299 | 3379 | 9371 | 13419 | 15423 | 16599 |

| 美国 | 10859 | 13689 | 21666 | 21680 | 33220 | 33917 |

| A.经济体系中心转移的趋势 | B.世界格局正处于重大变化 |

| C.市场扩大促进了科技革命 | D.垄断组织发挥了重大作用 |

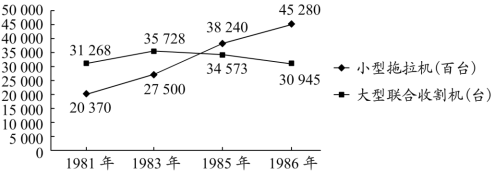

| A.市场经济发挥调节作用 | B.优先发展重工业成敁巨大 |

| C.农业生产组织形式变革 | D.国有企业改革增强了活力 |

| A.东南沿海文化影响力上升 |

| B.古代中国经济重心的南移 |

| C.统治者对外政策渐趋开放 |

| D.造船航海技术的不断提高 |

| A.反映了制度变革的趋势 |

| B.意味着西周统治的终结 |

| C.造成了诸侯之间的矛盾 |

| D.标志着统一格局的确立 |

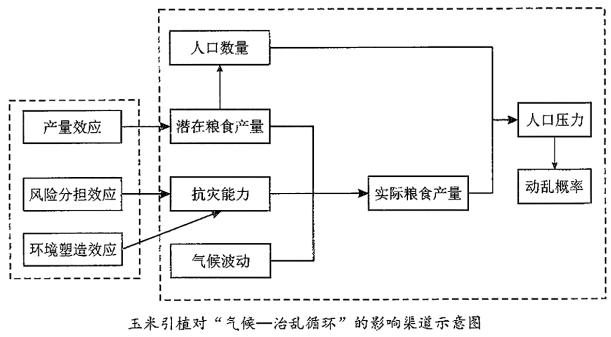

| A.促使精耕细作农业走向成熟 | B.利于缓和明清人口增长压力 |

| C.削弱了传统小农经济的优势 | D.加速了经济重心的南移趋势 |

| A.第三世界影响日益增强 | B.发展中国家登上历史舞台 |

| C.世界殖民体系彻底瓦解 | D.区域集团化趋势不断加强 |

| A.儒学成为主流意识形态 | B.出现律令儒家化趋势 |

| C.思想活跃呈现多元特征 | D.儒、法思想走向融合 |

| A.多极化趋势冲击两极格局 | B.冷战进入苏攻美守阶段 |

| C.美苏致力于终结柏林危机 | D.美苏在对抗中寻求平衡 |