材料一 林则徐在鸦片战争中亲眼目睹了中英武器得巨大差距,提出了“师敌之长技以制敌”的口号,率先吹响了学习西方的号角。洋务派的代表人物奕也认为:“伏思购买外国船炮,由外国派员前来教习,若各省督抚处置不当流弊原多,诚不若派员分往外国学习之便”。1871年春,李鸿章向美国公使提议派遣幼童赴美留学,美国公使欣然答应。于是,清政府从1872年至1875年先后分四批选送了120名幼童赴美留学,这就是近代中国派遣的第一批留学生。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料二 1881年7月清政府最终决定将赴美留学幼童全部撤回,8月,留学幼童被迫中断学业,94人(26人未归)分三批回国。94名留学生回国后在不同的岗位工作,在铁路部门工作的16人,有5人是铁路局长;从事矿务的10人;从事外交和行政的有21人,其中领事代办以上的外交官12人,公使2人,外交总长1人,内阁总理1人;从事海军者20人,海军将领14人;从事教育新闻和法律工作者5人其中大学校长2人;从事电报工作者17人,其中3人任过电信局长;从事商业者7人;从医者3人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

材料三 留美幼童出国留学之后,耶鲁大学校长朴德认为这些幼童成绩极佳、道德高尚。正是幼童们早期给美国人民留下的这种美好印象,为中美人民一百多年来的文化交流打下了良好的基础。留学教育也已成为中国一百多年来教育的一种重要形式,为中国培养了数以万计的人才。他们有的是中国科学院的学部委员,有的是各个大学、科研机构和学术团体的学术带头人。

——摘编自王平《近代中国第一批留学生对中国近代发展的历史影响》

(1)根据材料一结合所学知识,概括清政府派遣留学生的历史背景。

(2)根据材料二、三,归纳清政府派遣第一批留学生的积极影响。

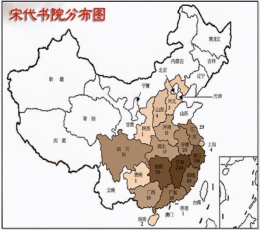

材料一

——据邓洪波等《中国书院制度研究》整理

材料二 宋代书院的课程内容除以“四书”“五经”为代表的儒家经典外,还有儒学大师的研究心得。如程颐在鸣皋书院讲授自己所著的《易经》,陆九渊在象山学院,朱熹在白鹿洞书院,讲授自己的著作和学术见解。不同学术流派的书院课程也各不相同,各个学派的大师都在书院中自由讲授自己的学术思想。书院也将诗赋作为教材之一,主要有《诗经》《楚辞》等经典诗赋作品;一些书院还设有专门的诗歌赏鉴的地方,生徒们开展文会、诗会等活动。书院生徒还学习散文、传记文、议论文。历史典籍也是宋代书院的课程内容之一,宋代书院生徒学习的历史著作主要有《左传》史记》汉书《战国策》《公羊传》,以及《谷梁传》等。宋代书院的课程内容里还有实用技术,在书院里实行“分斋”教学,分别设立“经义”和“治事”两斋进行教学。“经义”斋是教授弟子学习和研究儒学经典;而“治事”斋是分科教授,其讲课内容主要是关于农田、治民、水利、算术以及军事等一些实用技能型知识。

——据刘河燕《宋代书院的课程内容及特点分析》整理

(1)根据材料一,概述宋代书院分布的状况,并结合所学知识分析其形成的背景。

(2)根据材料二,归纳宋代书院课程内容的特点。

材料一 梭伦改革后,梭伦宪法同时被寡头派和民主派引为同道。当时流行的“人的价值在于财富而不在于门第”的口号也表明梭伦更多是以有产者的“财间政治”取代了贵族的门阀政治。新兴的富裕的工商业奴隶主开始在参政议政上分一杯羹,即便是下层公民也因为债务奴隶制的废除而部分免除了后顾之忧。民主肇始于梭伦是无疑的,而且即便是从近代民主的标准来看,梭伦时代的民主程度已令后人悚愧不已了。

——摘编自毕会成《庇西特拉图:带卫队的“梭伦”--庇西特拉图的历史地位谈》

材料二 1897年,共和党候选人麦金菜在战胜民主党候选人布菜恩当选为美国总统后,给石油大亨洛克菲勒的代表韩纳写信表示感谢,他说:“感谢你慷慨的、长期的、专心致志的帮助。20多年来,你的不渝的友谊对我一直是极大的鼓舞,也是我力量的来源,我一刻也没有忘记这一点,我永远在心底怀着感激。一想到多年来这种无间断的忠诚和友爱,相互信任和感情日增,我就激动得掉泪,不能自已。”

——摘编自美国总统信函

(1)根据材料一并结合所学知识,指出梭伦时代民主政治发展的表现。

(2)根据材料二,概括麦金莱所写信函中蕴含的信息。

材料

| 事件 | 时间 | 起因 | 结果 |

| 九一八事变 | 1931年 | 1931年9月18日晚10时许,日本关东军炸毁南满铁路一段路轨。反诬中国军队破坏。并以此为借口进攻中国东北军驻地北大营 | 张学良奉行不抵抗政策,致使日军侵占沈阳,又陆续侵占了东北三省。1932年2月,东北全境沦陷。 |

| 长城抗战 | 1933年 | 1933年1月1日23时,日军山海关守备队长落合甚九郎派人在营院内投掷手榴弹并鸣枪数次,却反诬中国军队所为,即以此为借口,强占南关车站,并将中国警察缴械。 | 参谋部作战厅长熊斌与日本代表冈村宁次签订《塘沽停战协定》,划定冀东二十二县为非武装区,军队不得进入,而日军退回长城以北。 |

| 华北事变“张北事件”(为例) | 1935年 | 1935年5月30日,4名没有护照的日本特务机关人员潜入察哈尔省境内绘制地图,行至张北县,被当地驻军扣留,察哈尔省主席宋哲元为避免引起事端,即令释放。日方借口提出了蛮横要求。 | 察哈尔省民政厅长秦德纯和日军特务头子土肥原贤二达成《秦土协定》,中国国在冀、察二省主权大部丧失。 |

| 七七事变 | 1937年 | 1937年7月7日夜,卢沟桥的日本驻军诡称有一名日军士兵失踪,要求进入宛平县城搜查,被中国驻军拒绝,日军随即向宛平城和卢沟桥发动进攻 | 中国驻军第29军37师219团奋起还击,进行了顽强的抵抗,揭开全国抗日战争的序幕。 |

——以上材料均摘编自《百度百科》

(1)根据材料结合所学知识,概括指出1937年之前日本侵华过程中中日互动模式。

(2)根据材料,指出七七事变后,中日互动模式发生的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

材料一 游牧民族世世代代生活在草原上,草原为发展畜牧业提供了天然条件。他们随水草而迁徙,通过放牧而生存。从碣石经龙门西南到天水、陇西一线,为当时种植业与半农半牧的大体分界线,形成了农耕文明与游牧文明交错的局面。游牧民族的天性是不断地游动,在游动中求得新的生机,然而,游牧民族在游动的过程中丧失了不断创造的文化,难以使文化沉积下来。因此,游牧文明不可能取代农耕文明,只能主动地同化于农耕文明中。如匈奴没有打败汉朝,鲜卑主动汉化,满人最终被同化,强势文化以其优秀性而使落后的文化逐渐消失。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

材料二 游牧民族随水草而迁徙,实际上是在传播文化,在长时间的文化同化中,民族差异不断缩小。同时,长年游走的生活方式,使他们据有大量的土地,他们有的向东,定居在今陕西、山西境内;有的向南,定居在今云南、贵州、四川。在这一过程中,游牧民族不断融入到农耕民族,使中华民族焕发勃勃生机。但游牧民族的天性就是能够征战,纵观中华农耕文明的发展,总是每隔一段时间就被游牧民族的内扰打断,文化受到摧残,延误了中国社会向更高层次的演变。

——摘编自王玉德《试论游牧民族与中华文明的演进》

(1)根据材料一,概括游牧文明的基本特征。

(2)根据材料二结合所学知识,简析游牧文明对中华文明的影响。

材料一 清代人口的增长,早在康熙时期就已明显地表现出来。康熙以来的休养生息政策,尤其是宣布滋生人丁,永不加赋和摊丁入亩,使人口迅速增长。到乾隆中叶以后,人口激增与耕地不足的矛盾日益尖锐,人口的增长,超过了封建农业经济发展的速度。乾嘉时期,由于人口增加,耕地相对减少,这就势必造成地价上涨和粮食供应紧张。康雍时期的统治者,只是鼓励人民到边疆省份垦荒,扩大耕地面积和精耕细作,提高单位面积产量来解决人口激增带来的矛盾。到乾隆时期,除推广种植甘薯、玉米,还规定对暹罗商船运米来交易,万石以上的免船货税银十分之五。

材料二 尽管乾隆、嘉庆时期的土地耕地面积比康熙时期有所增加,由于尚未被开垦的土地已经很少,再加上土地兼并加剧,在广大农村地少人多的矛盾十分尖锐。清代中期人口的激增,使有限的产品根本不能满足众多人口的消费,从而使清代社会陷入贫困、落后和饥荒的困境。由于技术设备没有根本改进,而增加的劳动力都集中在农村,走的是一条农业集约化的耕作道路,反而降低了农业生产率,增大了农业成本。这对当时的社会经济发展不利,影响了资本主义生产关系的产生和发展。

——以上材料摘编自庞毅《中国清代经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明清朝中期人口膨胀的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析清朝人口膨胀对社会经济的影响。

(3)根据材料一、二概括清政府缓解人口压力的措施,并结合所学知识加以简要评价。

| A.和当地的自然环境和谐地融为一体 |

| B.实用性与装饰性精确巧妙地结合 |

| C.鲜明的民本意识和高超的表现技巧 |

| D.高度概括和细腻写实的艺术手法 |

材料一 汉武帝时,广开献书之路。河间献王好儒学,从民间收集经过秦火保留下来的《尚书》《礼记》等古文先秦旧书,经考辩将正本献给朝廷。《汉书》评价献王“修学好古,实事求是”。唐代颜师古作注解释为:“务得事实,每求真是也。”与之形成对比的是,淮南王亦好书,但“所招致率多浮辩”,故颜师古说他“言无实用耳”。

——摘编自《汉书》等

材料二 清代学者阮元批评宋明理学家“自通于虚而争是非于不可究诘之境”,而清儒“束身修行,好古敏求,不立门户,不涉二氏(即佛、道),似有合于‘实事求是’之教”。阮元进一步评论道,“实者,实事也。圣贤讲学,不在空言,实而已矣”。近人梁启超也认为清儒“以实事求是为学鹄,颇饶有科学的精神”。梁启超笔下的科学精神,是指“善怀疑,善寻间,不肯妄徇古人之成说与一己之臆见,而必力求真是真非之所存”等。

——摘编自梁启超《论中国学术思想变迁之大势》等

(1)结合材料一和所学知识,概括汉武帝“广开献书之路”的背景,并简析河间献王被评价为“实事求是”的原因。(2)结合材料一、二和所学知识,概括阮元批评宋明理学家的原因,并指出梁启超所述“实事求是”的新内涵。

材料 京剧的孕育要从1790年开始。各大戏曲名班进京献艺,由此产生了京剧。京剧采取了简单且富有变化的板腔成为唱词的基本形式,语言贴近民间口语,易于艺人把握和民众理解。

两次鸦片战争之后,西方艺术、自然科学渐渐传入中国,社会上进步的思潮为京剧的进一步发展提供了养料。同治、光绪年间,江南经济发展,交通较为便利,北京戏班中的名角南下,由此京剧艺术在南方日渐流传开来。五四运动之后,中国逐渐变得开放,人们的戏曲观也得到改变,戏曲的文学性逐渐增强。在改编创作剧目时,强调结构严谨、语言优美。演员通过和笔者(文学界人士)接触,提高了戏曲演出的整体水平。抗日战争时期,民族矛盾与国内矛盾错综复杂,京剧工作者创造出集抗日、生产、教育为一体的新剧本,为抗战胜利发挥了积极作用。

新中国成立后,随着国家稳定,经济发展,人民生活日渐得到改善,京剧也慢慢开始复苏。随着当今世界的发展,人们越来越注重自己本民族的文化,因而我们要加强京剧文化的传承,以丰富自己的文化底蕴,为实现中华民族的伟大复兴作出贡献。

——摘编自李雅欣、段妍《论述京剧的孕育、形成、发展及其艺术特征》等

上述材料体现了京剧发展过程中的若干特征。从中概括一个特征,并结合所学知识加以说明。(要求:特征概括准确,史论结合,逻辑严密,表述清楚)