材料一 自行车又称脚踏车、自由车,1790年由法国人发明。1839年和1853年,英国人和德国人分别发明了自行车踏板,后来又有了一些发明,至1889年,苏格兰人发明了充气空心轮胎,形成了当今自行车的样式。鸦片战争后,自行车传入中国。据1868年11月17日《上海新报》报道,当时上海街头已出现了自行车,不过仅有几辆,形式有两种:一种是人坐车上,用两脚点地而行;另一种靠蹬踏而行,“转动如飞”。随着自行车的流行,19世纪末,自行车修理业务已经发展为一种专门的行当,销售自行车已成为一些外国洋行和中国商店的重要业务。20世纪初,自行车专卖店在许多大城市出现,自行车已经成了人们熟知的交通工具,但价格一直居高不下。20世纪20年代以后,自行车业发展迅速。1928年,南京市有自行车590辆,1936年增至8944辆。1948年,上海市有自行车23万辆。

——摘编自闵杰《中国自行车的早期历史》

材料二 中华人民共和国成立初期的1949年,中国自行车年产量只有1.5万辆左右,1956年城镇居民平均每百户仅拥有6.7辆自行车。20世纪80年代,自行车行业以凤凰、永久、飞鸽、红旗、五羊等品牌企业为代表,形成了整车和零部件齐备、配套完整的生产体系,中国一跃成为全世界自行车产销第一大国;1998年,中国自行车出口1761万辆,首超过内销量;据中国自行车协会发布的数据显示,2019年我国的自行车保有量已达到4亿辆,高居全球榜首。与此同时,中国的自行车产量、消费量、出口量已经连续多年居世界首位,自行车的年产量占到世界总产量的一半以上,已累计出口超过10亿辆,进入全球200多个国家和地区,为当地人们便捷出行提供了更多的选择。进入21世纪,自行车行业已逐渐步入成熟期,用户增长速度逐渐变缓,行业格局趋向稳定。

——摘编自钟雁明《中国自行车如何“富起来”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国自行车业的特点,并指出其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明自行车业在现代中国的发展,并归纳其发展的主要因素。

材料一 浮田和民(1859-1946)在《史学通论》中讨论史学的定义,引用了汉密尔顿、黑格尔等学者的观点。他给史学所下定义时说:“史学者,考究人类进化次序之学也。”“历史之特质,在于其事实之变迁进化非孤单独立,而前后相连络也,在于其能生发事实也。”美国史学家汉密尔顿说:“历史者,记时间的连续次第之现象者也。”浮田氏认为“此说未当”,因为“历史不但记时间之现象,并记空间之现象也。”他还指出“亚细亚者,文明起源之地也”;“欧罗巴者,文明之发达地也。”“苟无亚,何有欧?今欧人忘却亚人之恩,而反讪谤亚人……此言也,无理甚矣”。

——摘编自尚小明:《论浮田和民<史学通论>与梁启超新史学思想的关系》

材料二 在20世纪20年代,有些人推行一种民族文化的虚无主义,用他们的话来讲,是要把线装书统统扔到茅厕里去。陈垣奋起抵制,他发表《元西域人华化考》,用以批驳那些民族文化虚无的论调。陈垣提倡要奋起直追,发展中国的民族文化,把汉学中心从巴黎夺回北京,也得到曾大力主张西化的胡适、傅斯年的响应。抗日战争时期,陈垣更是著作《明季滇黔佛教考》《通鉴胡注表微》诸书,表彰中国历史上的忠臣义士,高扬抗日的民族气节和爱国激情,极大地鼓舞了沦陷区军民的抗日斗志。

——摘编自周少川:《与时共奋:陈垣对20世纪中国史学的贡献与影响》

(1)根据材料一,概括《史学通论》体现的史学研究特点;结合材料一、二,归纳近代亚洲史学研究的共同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析陈垣史学思想产生的历史背景及意义。

材料 18世纪,英国东印度公司的经理们,希望西藏能够成为与中国内地直接通商的过道,希望能在西藏和不丹得到金银去广州购买茶叶,广阔的商业市场吸引着他们。19世纪早期,英国利用其殖民地印度的一系列对外战争,将英国的领土首次和清帝国的领土在西藏接壤。1816年,东印度公司的韦布上尉和西藏官员之间在新边境线上的接触,增加了英国打破西藏孤立状态的希望。俄国在克里米亚战争失败后,加紧在中亚地区扩张,并南下侵略西藏,英国对此反应强烈,加快了对西藏侵略的步伐。随着英国在西藏侵略势力不断膨胀,江河日下的清王朝在西藏的实际控制权急剧缩小。

新中国成立后,中央人民政府经过许多斗争和工作,挫败了美英等国的阻挠,与西藏地方政府代表谈判,于1951年签订《关于和平解放西藏办法的协议》,西藏和平解放;此后又在西藏进行民主政治改革,1965年成立西藏自治区,西藏进入历史新时期。改革开放以来,为推动西藏的发展,中央根据西藏实际,制定了各个时期西藏工作的指导思想和特殊优惠政策,从资金、技术、人力、物力等方面大力支援西藏建设,藏族人民积极投身到火热的建设中,西藏国民经济持续健康发展,基础设施建设取得重大进展,人民生活水平大幅提高,社会大局保持和谐稳定。

——摘编自费正清《剑桥中国史)等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国不断扩大西藏侵略势力的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,归纳新中国经略西藏的措施及其意义。

材料 19世纪末,严复把自由的概念引入中国,蔡元培在《自题摄影版》中云“山阴蔡元培……志以教育,挽彼沦胥,众难群疑,独立不惧”,可见他也接受了“自由”的观念。……蔡元培任民国教育总长时已有“教授治校”的构想,从1917年制定北大《评议会章程》到1919年北大评议会通过《内部组织试行章程》,“教授治校”制度逐渐完善。

制度规定,评议会的评议员从各科学长、教授中选出,每五名选一名;议长由校长担任。评议会的职权包括“校内各机关之设立、废止及变更”“各行政委员之委任”“本校预算”“教授聘任与辞退”“各学科的设立及废止”“讲座的种类”等等。各系成立教授会,教授和讲师均为会员,教授会负责规划本系的教学工作,如课程设置、教科书的采择、教学方法的改良、学生选科的指导和学生成绩的考核等……实行教授治校,就是要以民主的名义,反抗校长独断专行,彻底改变官僚衙门的作风……在校外,它亦有以学术自由的名义对抗政治派系势力对学校的侵入和控制。蔡元培在思想和实践上对自由主义教育管理所做的贡献,在中国的大学教育界达到高潮,对中国高等教育事业产生了深远影响。

——摘编自沈红梅《论中国近代自由主义教育管理思潮的形成》

(1)根据材料并结合所学知识,分析蔡元培自由主义教育改革的背景。(2)根据材料和所学知识,归纳蔡元培自由主义教育改革的举措,并对其举措进行评析。

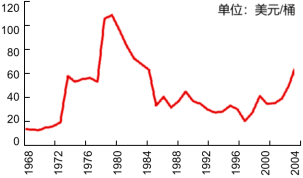

20世纪70年代以前,石油的生产销售受西方控制,国际油价长期处于低水平。1960年,以西亚产油国为主组成的石油输出国组织(欧佩克)成立,围绕着石油定价权不断与西方石油资本进行斗争。到70年代初,西亚产油国在实现石油资源国有化的基础上,联合夺取了国际石油定价权。1973年第四次中东战争,西亚产油国对西方发达国家实行石油禁运,造成西方国家第一次能源危机。

80年代初,两伊战争爆发使伊朗与伊拉克的石油出口量锐减。80年代国际油价的决定主体从欧佩克单方面决定,转向由欧佩克、石油需求和西方石油资本共同决定的局面。1990-1991年海湾战争时,国际油价曾出现短期大的涨落。90年代后期,亚洲一些国家经济萧条,石油需求减少。21世纪初,世界经济强劲增长拉动需求。

——摘编自汪莉丽《世界石油价格历史演变过程及影响因素分析》等

(1)依据材料,概述20世纪70年代以来国际石油价格变化的历程。(2)阅读材料,归纳影响国际石油价格的因素,结合史实对其进行说明。

材料一 至司马迁写《史记》的时候,西汉已建国近百年,处于蓬勃发展、大有作为的时期,国内真正实现了空前的统一、各个区域之间的交流与日俱增。与城外国家之间也开展了广泛的经济文化交流;人们的眼界大为开阔,民族自信心、白豪感都达到了前所未有的高度。司马迁选用春秋战国以后的各种传说,不仅给古今帝王排了一个纵的世系,而且给各民族排了一个横的血脉网络。中原各诸侯国便都是黄帝的后代。不仅如此,连一向被视为戎狄蛮夷的秦、楚、吴、越等国,司马迁也为他们排列出了与黄帝的血缘关系。司马迁在《史记》中专门为各少数民族立传,……作《南越列传》第五十三赞扬南越王赵佗能和辑岭南百越地区的各个民族,成为汉王朝的南方屏障。他对汉武帝发动的伐大宛、伐东越、伐南越、伐朝鲜、通西南夷等掠夺性的战争都深为不满,他也谴责了勾奴统治者对汉族人民的侵扰。

——摘自吕伯涛《浅议司马迁的民族观》

材料二 从明代开始,中央王朝在西南地方民族地区陆续推行改土归流。由于土司制度的性质,无论是中央王朝执行权力还是土司履行义务,都是通过土司阶层来落实的,而改流的内涵即为改土司统治为流官治理。改流后,曾经的土司区武陵山区(湖北、湖南、重庆的交界地区)对外道路体系迅速扩张,以“川湖大道”“澧沅水道”“黔湖通道”等为主干的道路网络体系在短时期内形成,“自改土而后,拔荆斩棘,行李往来,逐为三省之要区,四冲之捷径”:迅速成为全国桐油、茶油、蜂蜜、漆、木蜡、朱砂、水银、各种药材等的重要产区;各地官学、义学、私整迅猛发展,“人知向学,富家以诗书为恒业,穷苦子弟争自灌磨,亦不以贫废读。”在联系日益紧密的情况下,“士知向学,弦诵不绝,生聚教训,尚取古法。兼之舟楫可通,商旅所集,风景犹类中州,近日人文振起,彬彬礼乐之乡”。

——摘编自莫代山《改土归流对中华民族发展的贡献》

请回答

(1)根据材料一、归纳司马迁的民族观的内涵,并简述其形成的原因。

(2)根据材料二指出改土归流前后国家对西南民族地区统治方式的变化,并归纳改土归流对民族地区的历史意义。

(3)综合材料一、二、谈谈你对中华民族共同体建设的认识。

材料一 马岛即马尔维纳斯群岛,其位于阿根廷东南端的南大西洋水域,距离英国本土约1.3万千米,距离阿根廷海岸约500千米。关于马岛的主权归属,英国和阿根廷之间一直存在争论,并时常发生冲突。1982年3月,事态急转而下,4月2日阿根廷军队突袭马岛,俘虏了岛上的英国驻军。3天内,英国发动了自二战以来最大的军事行动。经过40多天激烈的海陆空战斗,阿根廷军队投降,英国恢复了对马岛的统治。战争的代价是惨重的,750名阿根廷士兵和236名英国士兵阵亡。

材料二 英、阿两国对马岛主权的争议由来已久。由于主权的不确定而引起战争,所以主权争端成为学者们研究的焦点。许多人明确主张马岛主权应属于阿根廷;阿根廷学者博洛尼亚将争端追溯至殖民时代;也有学者认为,在不受限制的军人执政这一病态体制之下,军政府急需得到公众的支持,所以发动战争是不可避免的。但同时又指出阿根廷强烈的亲西方政策导致自己过高地估计了美国的重要性,所以在决定“侵略”时显得有恃无恐。尽管视角不同,但这些学者都认为这场战争从阿根廷方面来看是必定要发生的。

——摘编自赵万里《关于马岛战争研究的几个问题》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳马岛战争爆发的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,谈谈马岛战争所带来的启示。

材料 2015年3月,德国总理默克尔访问日本时。外界十分关注德国对二战侵略历史的态度及其同邻国和解的经验。默克尔回应这个问题的表述非常谨慎。据报道她主要讲了三层意思:“正视历史是和解的前提”“战后德国能幸运地被国际社会再度接受,是因为德国彻底与过去决裂”;如果没有邻国的“大度姿态”,和解是不可能的,“但更重要的是德国有着实事求是地面对历史的意愿”;德国之所以能成功地与过去决裂,还在于二战后盟国的“严格监督”,使德国走上了正确的道路。战后德国汲取了历史的教训,以真诚悔过的行动取得了受害国人民的宽怒,凭借其经济技术优势和优质产品通过平等互利的合作赢得市场和人心,并成为推动欧洲一体化的中坚力量,在国际上享有应有的受尊敬地位。一些媒体据此纷纷评论称,默克尔这是有意“提醒”日本首相安倍晋三正视历史,甚至认为她这样做是在“敲打”安倍晋三。

——摘编自梅兆荣《德国如何反省二战侵略历史》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳二战后德国政府对战争反思的具体表现。

(2)根据材料并结合所学知识,简析二战后德国政府对战争反思的影响。

材料一 启蒙运动作为一次思想文化运动,在18世纪中后期从英、法等国传入德国以后,由于德国特殊的历史条件,出现了新的特点。启蒙运动在德国的政治努力成分相对不足。它既不像英国一样是17世纪中期资产阶级革命的产物,也不像法国那样以1789年大革命的思想准备而出现,而是针对当时德国政治上四分五裂的状况,在宣扬理性、宽容、进步等启蒙理念的同时,将民族意识的提升和民族的文化认同作为自己努力的主要目标,希图以此促进德意志民族的统一。由于相关努力纯粹是文化领域的,它体现出来的只能是一种文化气息浓厚的民族主义。

——摘编自邢来顺《启蒙运动与德国的文化民族主义》

材料二 20世纪10年代的这些启蒙思想者号召国人负起民族、社会、历史的责任,摆脱民族和国别的局限性,用世界眼光观察一切,绝不能以“国情”为借口拒绝学习普世性的文明:“我国青年……不可不放眼以观世界。”“投一国于世界潮流之中,潮流所及,莫之能违。于此而执特别历史国情之说,以冀抗此.潮流,是犹有锁国之精神,而无世界之智识。”西方的启蒙运动确立了“自由、平等、博爱和民主”的政治理念,中国的新文化运动则使中国一代知识分子把民主和科学视为立国之本。

——摘编自王铁群《新文化运动一中国的启蒙运动》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出德国启蒙运动的背景并分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳德国启蒙思想与中国启蒙思想的异同,并指出导致这种不同的主要原因。

材料一 中国古代治国思想的演变脉络环环相连,呈现出姿态万千的治国方略。春秋战国时期,思想家辈出,出现了百花齐放、百家争鸣的局面,从孔子所倡导的以德治国再到以商鞅和韩非主张的法治思想,再后来演变为汉武帝所倡导的以德治国和以法治国同时并重的思想。唐朝以后的统治者吸取了历代的历史经验和教训,实施“德主刑辅”的治国方针。我们现在所提出的“以德治国”和“依法治国”的策略就是在古代治国思想基础上加以借鉴和提炼而成的。

——摘编自李丹《论中国古代治国思想的嬗变》

材料二 在我国古代,“民本”思想在统治机制的调节中发挥了积极作用。历代统治阶级的有识之士都认识到民生联系民心,民心则关乎国运,治政之要在于固本安民。养民、恤民、患民、利民、富民等民生政策在传统的“民本”思想中占有重要地位。为政者因此需要将满足民众生活所需作为第一要务。统治者无论是重民、爱民,还是恤民、保民,作为民都是处于被动地位的。“民本”思想主张“民为邦本”“立君为民”,但“民”居于社会下层,又被称为“庶民”“黎民”“草民”,处于与“君”相对的被统治者地位。

——摘编自杨艳秋《“民本”思想在中国古代国家治理中的实践》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代治国思想的基本特征。(2)根据材料二并结合所学知识,简析“民本”思想的价值与局限。