中国对外交往有着悠久的历史,也是促进国家发展的重要动力之一。

某历史社团为研究这一课题,搜集到如下一些材料。

(2)以下有关古代中国对外交往的叙述,你认为正确的请填写正确,错误的填写错误。

A汉武帝时代开辟了海上丝绸之路

B通过遣唐使来华和鉴真东渡,唐朝先进的政治制度、医学、天文、历法等传到日本等国家和地区

C宋元时期,印刷术、指南针、火药等重大中国发明输往西方。

D玉米、甘薯、马铃薯都是从非洲传入中国的。

(3)为研究宋代海外贸易情况,社团成员搜集了以下材料,从材料的来源看,你将优先选择哪两则材料?并说明理由。

材料一:苍官影里三洲路,涨海声中万国商。

——【宋】李邴

材料二:凡大食、古逻、占城、麻逸、三佛斋诸蕃并通贸易,以金银、瓷器、市香药、琥珀等物。

——【元】脱脱《宋史》

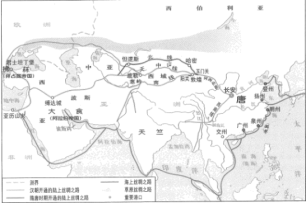

材料三:丝绸之路路线示意图

材料四:宋代海船(打捞残骸)

小李同学在历史学习时发现,教科书中提到“1799年,拿破仑发动军事政变,建立军事独裁统治。拿破仑的统治维护了大革命所确立的资本主义经济制度,但他实行帝制,率领法军入侵一些欧洲国家。1815年,在欧洲各国的联合进攻下,拿破仑帝国覆灭。”小李同学尝试通过史料收集和研读,对“拿破仑统治”这段历史进行自主的探究性学习。

材料1:(民众)满心欢喜地相信他们会不可逆转地获得和平。我自信地认为,那些人非常真诚地相信,无论作为执政还是皇帝,拿破仑都能利用他的权威挫败派系的阴谋,而且能够把我们从无政府的混乱中解救出来。

——雷穆莎夫人回忆录(1780-1812年)

材料2:(为了保证帝国的安全)拿破仑颁布帝国法令,重新任命我担任警察的首领,赋予我比以前更强大的职能……国家的所有监狱和警察部队都在我的掌握之下……我在王国的大城市里设立了常设军需部,把警察网络遍布整个法国,尤其是扩展到了边境线上。

——约瑟夫•富歇回忆录(1763-1820年)

材料3:(大革命10年之后拿破仑的上台)正是人们所普遍认可的他(指拿破仑)的政治才能,把他明确坚信的,同时为巨大的个人声望所加强的个人观念和信仰,与对法国大革命什么必要什么可能的明确意识结合在一起。

——历史学者 路易斯•贝吉龙(1981年)

材料4:(拿破仑)依赖显贵的支持,该政体有助于界定和培养这些显贵。构成这些显贵的是成功的革命性的土地主资产阶级、职业人员和行政人员,也包括商业和工业界精英。他们支持拿破仑,因为他保留了大革命期间的社会成果。

——历史学者 马丁•莱昂斯(1994年)

(1)下列对拿破仑统治的时间表述正确的是( )(单选)| A.17世纪晚期至18世纪初期 | B.17世纪末期至18世纪初期 |

| C.18世纪晚期至19世纪初期 | D.18世纪末期至19世纪初期 |

| A.《权利法案》 | B.《人权宣言》 | C.《法国民法典》 | D.《宅地法》 |

(4)从史料研读的角度看,分析上列史料涉及了“拿破仑统治”哪些方面的内容?

(5)如果小李以“拿破仑统治”为题进一步探究性学习,你有何优化性的建议?

无论中国还是西方,面向公众开放的“公园”都是晚近才出现的事物。

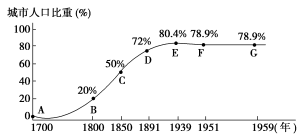

材料一 英国城市化发展进程曲线(1700—1959年)

材料二 在英国,利物浦市是第一个建造具有“市政公园”性质公共绿地的城市。面对居住拥挤、房屋破败、通风不良的生活环境,利物浦市政府向英国议会提交了议案,计划利用利物浦市的公共税收,在郊区建造一座向公众开放的城市公园。1843年,英国议会批准了这一议案,其建设公园的目标是给予市民“更多的健康和幸福”。

——张卫良《英国近代城市公园的创新与特色》

材料三 1626年建成的法国皇家药用植物园,后来演变为侧重自然研究的皇家植物园。1793年,它被国民公会改组为国家自然博物馆,增设了动物园和图书馆。

——据百度百科·法国国家自然博物馆词条

材料四 本埠之有公家花园(外滩公园)也,造之者西人,捐款则大半出自华人。西人于造成之后,名之曰公家花园,以见其大公无私之意。然名则为公家,而其实则仍系私家。

——《申报·论华商函致工部局请准华人得共游公家花园事》1885年12月8日11版

材料五 (德国的帝耶园)列建德国历代名君之石像。主像之旁,别建大臣大将之副像相从……匪特于国民卫生与娱乐有益,且于国民教育上,乃至风致上,弘大影响焉……新兴之我国,曷不仿其意而为之。

——黄以仁《公园考》1917年

(1)依据材料一、二、三,概括欧洲近代公园出现的原因。(2)对比前三则材料,材料四和材料五中近代中国人对公园的认识有何不同?结合所学分析不同的原因。

(3)综合上述材料并结合所学,你如何看待近代公园的出现与扩展?

近来,语文课文《生于忧患死于安乐》中“天将降大任于是人也”还是“斯人也”,成为热门话题,该文节选自《孟子》。由此引出的学术争议,成为某校史学社团的探究课题,他们拟定了如下步骤

步骤一:了解《孟子》成书与版本变迁的情况。

材料一 现存可供研究的材料如下

《孟子》原文本现存较早的有:宋刻本《孟子》一卷,藏于国家图书馆;宋刻石经《孟子》,存浙江杭州;元刻本《孟子》二卷,藏于上海图书馆;清人补刻唐石经《孟子》七卷,藏于南京图书馆。

《孟子》注释本现存的有汉末赵岐与南宋朱熹分别著述的《孟子章句》。《孟子章句》是今人能看到的最早完整注本,但历经千年的传抄、刊刻,版本错综复杂,目前可追溯到多种宋元刻本,和清朝乾嘉学派考据的版本。汉代刘向、郑玄等人的注本,现仅存清朝的辑本。随朱熹学说地位不断提升,《四书集注》影响巨大,版本众多,现常见的是中华书局出版的《四书章句集注》。

(1)《孟子》最初成书于什么时期?提出了什么社会治理的政治主张?

(2)《孟子》的版本在宋以后日益繁多的原因有哪些?

步骤二:分析相关学者的观点,推理判断。

材料二 关于这个问题,国家语文教材主编在微博上做出解释(节选)

“是人”还是“斯人”?近日网上又在议论语文统编教材八年级上册孟子一课“天将降大任于斯人也”为何改为“是人”,其实并没有改,本就是“是人”。课文所选的是中华书局的《孟子译注》。我还查过宋代朱熹《四书章句》,也是“是人”。另查十三经注疏(汉代赵岐注),同样是“是人”,并非“斯人”。古诗文大都有不同版本,字词有差异并不奇怪,所以要校勘。而语文统编教材所选的都是权威版本,不可能随意改动。这是需要说明的。

(3)依据材料二,说明该主编对教材选择的解释运用了什么史学方法?

(4)该主编的解释并未能平复争议,若要对其提出质疑,请谈谈你的理由。

材料一 伴随这阵阵悦耳的驼铃和漫天的黄沙,葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡桃、胡葱等作物来到中国,葡萄和石榴的引种最为典型。葡萄最早为古埃及人栽培,后来被传到地中海沿岸。《史记》中“葡萄”写作“蒲陶”,就是希腊文Botrus的音译。当时中国不仅引进葡萄,还带来了葡萄酿酒技术。石榴原产于波斯,中亚、南亚、西亚也都有悠久的栽种历史。古代波斯的女神阿娜希塔、西传地希腊的赫拉女神、南传地古印度的鬼子母神诃梨帝,都把石榴作为自己的圣物,而她们又都是生育女神。

——摘编自李兰芳《地图上的中国史》

材料二 两汉魏晋时期,中亚地区小国林立。随着两汉政府同匈奴战争的胜利,中原王朝的势力和影响也逐渐渗透西域,大宛、康居和大月氏等国与中原王朝关系趋于热络。南北朝时期,中原形势发生重大变化,西亚萨珊波斯在公元3世纪兴起后,导致贵霜帝国逐渐衰落。隋唐时期,随着中国国力强盛,与中亚的联系进一步加强,唐朝在中亚设立羁縻府州。中亚粟特地区正式出现的安、康、米等昭武九姓国家也频繁与中原王朝发生联系,嗣后因阿拉伯人向中亚扩张,及唐王朝与阿拉伯的势力在中亚交锋,这种联系更加密切。安史之乱后,唐王朝无力西顾,逐渐丧失对中亚的控制。

——摘编自张国刚《中西文化关系通史》

材料三

(2)根据材料二,概括汉唐时期西域地区国家发展的特点。结合所学,简述当时欧亚游牧部落大迁徙的历史影响。

(3)阅读材料三,唐代对外交通线路在东西方交流过程中发挥着极其重要的作用,基于其作用的不同理解往往被冠以多种称呼。请结合所学知识,为唐代对外交通线拟定一个称呼,并运用具体史实,予以论述。(要求:以“ 交流之路”为称呼,简洁明了;以拟定的称呼为题,论证充分,史实准确,表述清晰,字数控制在200-300。)

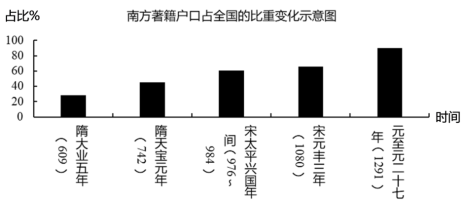

在历史学习中,小明了解到“中国古代经济重心至宋元时期完成南移”是史学界普遍认同的结论,他尝试通过史料研读,初步还原史家得出这一结论的研究路径。

步骤一 研究该问题的起点,首先要确认中国古代的经济重心曾长期稳定在北方黄河流域。为此,小明基于以下材料,对历史上南北经济权重进行了比较分析

材料一 关中之地,于天下之三分之一,而人众不过什三。然量其富,什居其六。……楚越之地,地广人稀。

——(西汉)司马迁《史记·货殖列传》

(1)上述材料中可探究的经济因素有哪些?

步骤二 接下来小证明,随着长江流域的开发,南北经济权重发生了结构性变动,并在宋元时期完成南移。小明搜集了如下材料,以呈现这一变动的过程。

材料二 自至德(756~758年)后,中原多故,襄邓(今湖北、河南交界地带)百姓,两京衣冠(长安、洛阳人士),尽授江湘,故荆南井邑十倍其初。

——(后晋)刘昫等《旧唐书·地理志》

材料三 本朝文物之盛,自国初至昭陵(宋仁宗)时,并从江南来,庆历间人才彬彬,号称众多……皆出于大江之南。

——宋人笔记《曲洧旧闻》

材料四 天下岁入粮数,南方6890307石,北方5224393石。江浙行省、江西行省占全国比重尤高,各约占37%和10%。

——整理自(明)宋濂等《元史·食货志》

材料五

——整理自华林甫主编《中华文明地图》

(2)相较于材料一,材料二至五提供了哪些探究经济发展的新视角?

(3)根据步骤二所列材料,小明认同“中国古代经济重心至宋元时期完成南移”这一结论。说明其理由。步骤三通过学习,小明对史家的研究路径有了一定的了解。

(4)在研究方法上,小明会如何总结从步骤一到步骤二的变化?

材料一 仁义不施而攻守之势异也。秦王怀贪鄙之心,行自奋之志,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。

——(汉)贾谊《过秦论》

材料二 三代至秦,混沌之再辟者也,其创制立法,至今守之以为利,史称其“得圣人之威”周王道穷也,其势必变而为秦,举前代之文制,一切铲除之,而独持之以法。

——(明)张居正

材料三 在我看来,秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出的人物。我说秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出的人物,不是因为他是一个王朝的创立者,而是因为他不自觉地顺应了中国历史发展的倾向,充当了中国新兴地主阶级开辟道路的先锋,在中国历史上,消灭了封建领主制,开创了一个中央集权的封建专制主义的新的历史时代。”

——翦伯赞(当代马克思主义史学家)

(1)上述材料中涉及了秦始皇哪些方面重要事迹?

(2)材料二所说的周王道穷的主要表现是

A.华夷交融 B.礼崩乐坏 C.百家争鸣 D.平王东迁、西周灭亡、东周开始

(3)材料三认为秦始皇“不自觉地顺应了中国历史发展的倾向”,谈谈你对当时“中国历史发展倾向的理解”。

(4)三则材料分别对秦始皇作出了怎样的评价?

(5)为什么三则材料对秦始皇有不同的评价?

上海县城墙始建于明代中叶,至于晚清,上海官绅间开始出现围绕上海城墙的拆与不拆的争论。《上海市自治志公牍甲编》中的《苏淞太道瑞照会奉文饬议拆城详案文》对此记载如下

材料一 上海一隅,商务为各埠之冠,而租界日盛,南市日衰,推原其故,租界扼淞沪咽喉,地势宽而展布易,南市则外濒黄浦,内逼城垣,地窄人稠,行栈(注:一种商业机构)无从广设……以致稍挟资本之商,皆舍而弗顾。绅等朝夕筹思……窃维城垣之设,所以防盗贼而限戎马,表治所而卫仓狱。欧洲古制亦复相同。近数十年策军事海防者多重炮台而不尚城守。埃及罗马之名城观同古器,柏灵巴黎之都会即藉市场,参互而观,可为明证。

材料二 十六铺南市马路近邻法界,市面较盛,法人垂涎已久;……城垣一拆,则菁华贯萃于一带,愈足启法人觊觎,此不便拆者一;法界果因而扩入,非特城内均属难保,而贯连之南马路,亦必并为所夺,一利而失两地,此不便拆者二;法界紧接之处,华商百货所萃,厘局(注:旧时管理征收商业税的机关)林立其间,倘为法并,势必免厘,洋债从何拨补,此不便拆者三;职等聚族而聚,与斯城相依为命,毁弃之后,如被法占,则生息于外人卵翼之下,国权益消,民气益衰,恐全埠为香港之续,此不便拆者四;城内地方辽阔,警察既未大备,又无租界之团练,兵舰严密保卫,如无城垣庇护,盗贼更易生心,后患何可胜言,此不便拆者五。

(1)结合所学,近代上海为何会出现租界?

(2)概括材料一中时人要求拆除城墙的理由?

(3)结合材料一、二,比较上述材料的主张异同

(4)假设你参与当时的这场争论,将如何表达自己的观点?

材料一:据清代官修《明史》载:“顺治三年六月,大兵克绍兴,以海(朱以海,即明鲁王)遁入海。久之,居金门,郑成功礼待颇恭。既而懈,以海不能平,将往南澳。成功使人沉之海中”。

材料二:江日升在其著作《台湾外纪》中,引“野史”《明季续闻》道:“辛丑,(郑)成功迎(鲁)王归金门,仍奉供给。壬寅(1662年)五月初八日成功殆……(十一月)鲁王薨。

注:江日升是为明末将领之后,自幼听闻父亲谈论明郑事迹,康熙年间恩科解元。

(1)指出材料一、二中对明鲁王的死因记载的矛盾之处。(2)针对明鲁王死因,你认为上述两则材料何者可信?或你另有观点?说明理由。

材料三:1959年,明鲁王墓于金门重见天日,出土刻有墓志铭的石碑一块,上刻“监国鲁王讳以海……力图光复,虽末路养晦,而志未尝一日稍懈也……王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨”等字。

(3)材料三对澄清明鲁王的死因有何价值?从史料的性质和价值的角度简述理由。(4)综合上述材料,例举两项导致历史记载出现“矛盾”的原因,并指出破解这一“矛盾”的方法。

10 . 材料 在原始社会末期,随着社会分工的发展,手工业者开始在便于交换的地方积聚,形成了古代集镇的雏形。商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

——普通高中教科书《历史》选必2

从材料可以看出,中国古代集镇出现之初,主要目的是什么?