材料一 甘地认为,英国用廉价的大工业纺织品打碎了印度的手工纺织业,从饥饿的农民和手工业者手中抢走了最后一碗饭。工业文明导致了损人利己的疯狂行为,使人精神堕落。甘地发起了手工纺织运动,提出“纺车轮的每一次转动,都在纺着和平、善良和仁爱”“可以为印度半饥饿的半失业的妇女找到工作……并且用这种棉纱来织布给印度人民穿”。

——摘编自彭树智《甘地的农村经济思想及其道德观》等

材料二 20世纪20年代,中国对甘地的报道多是翻译外国文章,对甘地以赞同、景仰为主。

1930年,非暴力不合作运动第二阶段开始,中国一些国际问题专家和旅居印度的学者,撰写大量文章,指出不合作运动中上层只顾自己利益,不同教徒存在矛盾,反英力量分散,无力抵御英国镇压。中国共产党领导的中华全国总工会发表文章,呼吁印度无产阶级夺取革命领导权,只有“破碎‘非武力抵抗’和改良欺骗,革命才能更扩大的发展”。

九一八事变后,民众将不抵抗比同于甘地的非暴力。有报刊指出“中国的不抵抗主义仿效甘地非武力抵抗何其相像”。西安事变时,西北军打出“我们要做中兴的少康(夏朝君主),不做亡国的甘地”的标语。

1938年,中国报纸报道了甘地捐助中国救护车的消息,称其“为国际社会向中国表示同情之新例证”。1939年,国民党《中央日报》发表《甘地同情我抗战》,报道甘地呼吁印度全国向“为世界主持正义而战之中国人民加以救济”,共产党《新中华报》发表《可贵的同情——甘地向印人呼吁援助中国人民》一文。

——摘编自唐文权《甘地两次不合作运动在当年中国的反响》等

(1)依据材料一并结合所学,简析甘地发起手工纺织运动的目的。(2)阅读材料二、解读20世纪30年代甘地在中国的形象变迁。

材料一 1926年,苏联农业总产值达到1913年水平的118%,其中种植业产值为114%,畜牧业产值为127%。但从1928年开始,苏联国内出现了粮食收购危机。到1929年4月,收购到的粮食比上年同期还要少,连莫斯科的面包供应都出现了问题。在这种情况下,斯大林决心加速农村的集体化运动,实行农业全盘集体化,以便把粮食牢牢地控制在国家手里。“一五”计划结束时,有60%以上的农户加入集体农庄,集体农庄的播种面积占全国播种面积的70%以上;在主要产粮区,加入集体农庄的农户比例为80%—90%。1933年1月,联共(布)中央宣布:“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成。”

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示:从斯大林时期到赫鲁晓夫时期》

材料二 1952年,民主德国工业部门产值占国内生产总值已超过50%,工业优势明显,呈现出典型的工业社会产业结构特征。同年,民主德国借鉴苏联模式开启了一场声势浩大的农业集体化运动。在这一过程中,国家通过大量的财政拨款为合作社提供更多的税费优惠政策、向合作社派送专业技术人员、补贴合作社社员收入,吸引农民主动自愿加入合作社。与此同时,国家还通过动员、教育、说服、许诺等方式引导农民加入合作社。在农产品收购制度方面,政府采用了双重价格体系,国家规定农户每年以交售价格向国家出售一定额度的农产品,超出交售额度的农产品既可以以收购价格出售给国家,也可以相对自由地在市场上出售。而且,在集体化期间一直保留了较高比例私有成分,甚至直到实现全盘集体化的前一年,私营比例依然超过一半以上。至1960年底,民主德国农业基本实现了全盘集体化。

——摘编自曾哲《民主德国农业集体化的特点及启示研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析苏联实行农业集体化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明苏联、民主德国两国农业集体化特点的异同。

材料一 集中的手工工场,相对于分散的作坊而言,是一种大型的生产组织,它把所有劳动力和不同工序集合在同一场所。在手工工场里,日趋细致的劳动分工已成为生产的基础。这一时期,产生很多发明,采用新的技术,改进生产工具。手工工场的组织形式对工人的训练和要求,奠定了日后工业化大生产所必备的组织秩序,人的行为和心理状态。手工工场带来了生产效率的提高,产品质量的改善,更重要的是它面向市场而进行生产。

——改编自王斯德《世界通史(第二编,工业文明的兴盛)》

(1)根据材料一,结合所学,指出工业革命前英国手工工场呈现的发展趋势,并概括手工工场的发展为日后工业革命开展而奠定的基础。材料二 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。现代大工业代替了工场手工业;工业中的百万富翁,整批整批产业军的统领,现代资产者,代替了工业的中间等级。大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。

——引自马克思、恩格斯《共产党宣言》

(2)根据材料二,以“市场”为视角指出进行工业革命的必要性及其重要作用。结合所学,写出当时“代替了工场手工业”的新生产组织方式及“蒸汽和机器”催生的两样新交通工具。材料三

| 第一次技术革命 | 从纽可门的单作用蒸汽机到瓦特的双作用蒸汽机的发明用了72年 |

| 从发明到应用:蒸汽机为84年 | |

| 第二次技术革命 | 从法拉第的发电机模型开始,到美国人交流电动机发明用了57年 |

| 从发明到应用:电动机为65年;无线电为35年;雷达为15年 | |

| 第三次技术革命 | 代表性技术电子计算机1946年问世,在30年时间内经历了5代;运转速度增加30多万倍;体积缩小到三分之一 |

| 从发明到应用:原子能利用为6年;电子计算机为5年;晶体管为4年;激光器为1年 | |

| 科学知识增长率 | 20世纪50年代每年增长9.5%;60年代为10.6%;80年代为12.5% |

——改编自吴于廑、齐世荣《世界史(现代史编,下卷)》

(3)根据材料三,概括第三次技术革命相对于第一、二次技术革命而言出现的新变化,并结合所学,以科技为视角概述进入20世纪以来出现这些新变化所具备的条件。材料一 变法开始后,光绪帝发布多道上谕,扶植、鼓励官绅士民创办报刊,并提出鼓励中国民族报业发展的政策。维新派开创了新的报刊政论文体。这种文体半白半文,平实易懂,笔锋感情色彩浓郁,出现了一些既有时效性,又具体生动的新闻报道,新闻报道中央带评论,有时还夹以口语和外来语,尽量贴近读者的阅读。维新派的报刊提倡资产阶级新文化,颂扬自由、平等、天赋人权等思想,介绍进化论学说,对陈腐的封建思想进行批判,开展资产阶级思想的启蒙教育。维新派的报刊始终贯穿着强烈的爱国主义热情,强调民族主义和国家观念,维护民族独立和国家主权,推动了民族近代新闻事业的发展。

——摘编自瞿小纯《从中国新闻报刊史看其时代特征》

材料二 12年中华民国成立后,以孙中山为首的南京临时政府,立即废止了前清新闻旧法令——《大清报律》,并通过立法手段建立起与西方先进国家接轨的自由新闻体制,保障人民的言论出版自由权利。在辛亥革命进行时和中华民国成立后,取得胜利的革命党人立刻在其控制的地区,按照言论出版自由的理念,建立起自由新闻体制。据统计,武昌起义后的半年时间里,全国的报纸由十年前的 100 多种,猛增至近500 种,总销售数量达4200 万份,这两个数字都突破了历史的最高纪录。在这些报刊中,数量最多、发展最快的是政党报纸。

—摘编自杨师群《中国新闻传播史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括维新派办报的特点及历史作用。(2)根据材料二并结合所学知识,简析民国初年报刊业蓬勃发展的原因。

材料一 19 世纪初随着西进运动的开展,美国东部地区出现男性劳动力匮乏问题,于是女性成为工厂首选,尤其是年轻未婚女性构成了棉花产业劳动力。在19世纪20年代中期的新罕布什尔州多佛制造公司中,所有工人中有89%是女性。工厂支付的工资一般高于家庭生产和家政行业,对于渴望经济自由的女性产生巨大吸引力。纺织工厂中,男性占据着所有管理类的职位,以及作为熟练技工负责修理工作,女工则负责操作纺纱机和动力织布机。纺织女工的劳动力便宜得多,在固定的工资结构下,女性通常只能挣到男性工资的45%到50%。在马萨诸塞州的洛厄尔,女性劳动者于 1844 年组织了洛厄尔女劳工改革协会,为更好的工作条件和更短的工作日而奋斗。

—据(美) 斯文·贝克特《棉花帝国:一部资本主义全球史》等整理

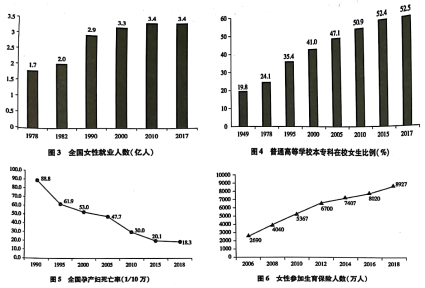

材料二

—摘自《平等 发展 共享:新中国70年妇女事业的发展与进步》(2019年9月)

(1)根据材料一及所学知识,简释 19 世纪美国纺织女工面临上述境况的原因。(2)根据材料二及所学知识,概述1978年以来中国妇女事业取得的成就。

材料 孟子征引孔子的说法:“天无二日,民无二王”,面对“天下恶乎定”这个问题,孟子说“定于一”。 墨子的政治梦想是“尚同”,建立一个层级鲜明、纪律严厉、绝对整齐划一、消灭个性和多样性的社会。老子认为,宇宙的本质是“一”。他说:“天得一以清,地得一以宁……侯王得一以为天下正”。 韩非子认为“一栖两雄”“一家二贵”“夫妻持政”是祸乱的原因。

希腊人极为推崇城邦独立自治制度,小国寡民的城邦是他们所能够想象的唯一的国家形式……希腊人容忍并且享受分裂状态,因为在他们看来,过大的国家不利于公民民主的实行。城邦领土的过度扩张,便意味着公民集团的扩大,意味着公民与国家间关系的疏远以及公共生活的松懈甚至完全丧失。

——摘编自张宏杰《简读中国史:世界史坐标下的中国》

(1)概括材料中先秦时期思想界的特点,并分析其形成的原因。(2)古希腊人认为“过大的国家不利于公民民主的实行”。这一矛盾在近现代是如何得以解决的?请运用世界史的相关知识予以说明。

材料

| 一 | 1843年10月底,马克思来到巴黎,着手研究法国历史并投身法国社会运动,最终成为一名共产主义者。他为第一国际起草《共产党宣言》,提出“全世界无产者,联合起来”,《共产党宣言》把握了第一国际的理论方向,帮助了第一国际组织工人运动。 |

| 二 | 马克思将唯物史观运用于政治经济学研究,实现了由对社会现实的批判转向对政治经济学理论的批判,并大量征引政治经济理论著作及其评论资料,特别是亚当·斯密和大卫·李嘉图的劳动创造价值。对其研究进行周密论证,1867年《资本论》第一卷出版。 |

——摘编自余斌《一生不变的马克思》

(1)请以唯物史观为指导,根据材料并结合所学知识,分析马克思著作《共产党宣言》和《资本论》成书的特点。(2)根据材料并结合所学知识,概括指出马克思著作《共产党宣言》和《资本论》的时代价值。

材料一 “周秦之变”指的是秦朝与西周相比在经济、政治和社会等方面发生的深刻变化。“殷周之变”的重要意义已广为人知,但“周秦之变”却未受到同等的重视。其实,“周秦之变”对二千年来中国的现实影响,实在不在“殷周之变”以下。如果说中国文明植根于“殷周之变”,那么,“周秦之变”就给它划定了生存发展的格局,其文化意义也一直在这种社会结构中顽强地释放出来。

——摘编自陈明《从殷周之变到周秦之变》

材料二 近500年共出现3个“百年未有之大变局”:第一个“百年未有之大变局”出现于1494年。西班牙和葡萄牙两国签署条约,在全球范围内将它们宣称拥有的土地分成两半球;明王朝处于“弘治中兴”(1488-1505年),但已经无法在宏观上逆转半个世纪前“土木之变”(1449年)导致的由盛转衰。随着西方文明的全面崛起,其他文明相对衰落已成定局。第二个“百年未有之大变局”出现于1763年。七年战争结束,英国从法国手里夺取整个加拿大,标志着英国成为无可争议的海洋霸主;工业革命在英国发轫,为英国成为世界霸主奠定坚实基础。

——摘编自曹冬英《历史视阈下的“百年未有之大变局”》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“周秦之变”的具体表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明15一18世纪时中国与西方在应对“百年未有之大变局”时的不同之处。

材料一 1951年春,中央财政经济委员会等部门根据“三年准备,十年计划经济建设”的部署,着手试编第一个五年计划。在苏联政府的帮助下,采取边制定、边执行的办法,经过多次修改,1955年,中国共产党全国代表会议原则通过,第一届全国人民代表大会第二次会议正式审议并通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953~1957)》,计划中规定优先发展重工业和相应地发展农业、轻工业;轻、重工业的投资比例为1︰7.3;大中型工业建设项目的53%分布在内地,222个项目分布在东北和沿海城市,合理地利用原有工业基础。

——摘编自《中国共产党历史》等

材料二 1996年,经中共中央建议,八届全国人大四次会议审议并通过了《关于国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》。纲要提出指导国民经济和社会发展的方针,更多关注经济发展的主要任务和战略布局、改革开放的主要任务和部署、社会发展的主要任务和基本政策等宏观经济问题;纲要要求,到2000年实现人均国民生产总值比1980年翻两番,基本消除贫困现象,人民生活达到小康水平,加快现代企业制度建设,初步建立社会主义市场经济体系;到2010年实现国民生产总值比2000年翻一番,使人民的小康生活更加宽裕,形成比较完善的社会主义市场经济体制,经过十五年的努力,使中国的社会生产力、综合国力、人民生活水平再上一个大的台阶,为下个世纪中叶实现第三步战略目标,基本实现现代化,开创新的局面。

——摘编自《中国改革开放30年》等

(1)根据材料一并结合所学内容,简要归纳“一五”计划制定的历史背景及其意义。(2)比较材料一、二并结合所学内容,指出两个有关五年计划的文件在主要内容上的不同,并略述从中得到的启示。

材料一 从“江南瘴疠地,九州之隅角”到“苏湖熟,天下足”,乃至江南“富甲天下”“衣被天下”,江南农业经济的发展经历了一个漫长的历史时段。大体而言,以西晋永嘉南渡为起始,江南人口开始加速集聚,并以丰富多彩的组织形式开展农业生产;经唐安史之乱和宋靖康之变后,江南逐渐完成了这一历史形象转变。

——摘编自樊良树《永嘉南渡后江南农业开发概论》

材料二 明代,江南棉、桑种植逐渐广泛,可谓“乡间隙地,无不栽桑”“尺寸之堤,必树之桑”,部分地区甚至出现“地宜稻者十之六七,皆弃稻栽(棉)花”。以致曾经“苏湖熟,天下足”的江南,至明代“半仰食于江楚庐安之粟”,即使是产米之都的苏州,也多依赖湖广之粮。江南地区种植烟草、竹木、花卉之人日广,扬州、杭州等地甚至形成了专门的供应市场。经济作物的大量种植,推动了农业雇佣的发展,形成了长工、短工、月工、忙工、伴工等雇佣形式。他们多接受雇主的工钱,同雇主的生产相结合,为雇主生产,增殖其价值。此外,江南农民或迫于生计,或欲发财致富,弃本逐末现象也日益增多。

——摘编自朱子彦《论明代江南农业与商品经济》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析永嘉南渡后江南农业经济发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,归纳明代江南农业经济发展的表现,并谈谈你的认识。