材料一 宋代是我国古代科技创新的密集期,取得了领先世界的成就。宋代在内侍省增设军器监,承担军事科学和武器的研发工作。元祐元年,苏颂受命召集输林院天文、太史等部门的技术人员,历时三年研制成水运仪象台。朝廷设置博学通艺等特科或通过地方举荐“奇才异行”,如李诫因在建筑学方面多有建树,被选为将作监,还奉救编修了《营造法式》。此外,朝廷还组织编撰了《开宝本草》《武经总要》等书籍,以整理已有成果。据《宋史》记载,宋代有27人获得科技奖励,或树碑立传,或加官进游;还将一些民间科技研究者列入“赐处士号”的序列,给予一定的国家补贴。以三大发明为代表的宋代的科技成就在向朝鲜、日本、阿拉伯传播的同时,还引进了阿拉伯数字和阿拉伯“土盘算法”以及“占城稻”等。

——摘编自刘尚希等《唐宋科技繁荣:政府行为与创新环境》等

材料二 1914年夏,一批留美学生认为“祖国之所以孱弱,莫过于科学不发达”,决意成立科学社,发行杂志,将“科学发明之效用于寻常事物而影响于国计民生者”,告诉“父老昆季”。1915年1月,首期《科学》月刊在上海出版,发刊词上“科学”与“民权”赫然并列。该刊首先改竖排为横排,并采用白话文,改变了中国传统出版物的形式。同年10月,科学社改组为中国科学社,由国内外各类科学学术团体联合组建,成为当时我国规模最大的综合性科学学术团体。1924年,该社研制出中国首台无线电话机,打破了外国资本垄断中国通讯挂术的局面。上海“孤岛”期间,该社通过《科学》等媒介宣扬科学抗战报国。虽在广大社员的努力下,社务一直坚持,但从抗战伊始,中国科学事业不可避免地走向表落。

——摘编自《“科学救国”的践行者——中国科学社》

材料三 集中力量办大事,是中国共产党的一贯主张和优良传统。从新民主主义革命时期的“树立举国一致的抗日阵线”和“集中优势兵力打歼灭战”,到新中国成立初期的“走中国工业化道路”,再到改革开放以来的“集中力量进行社会主义现代化建设”,都是“集中力量办大事”优势的体现。2015年,习近平总书记在《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明》中指出,在国家重大科技项目和重大创新领域,要“发挥市场经济条件下新型举国体制优势”。在新时代中国特色社会主义伟大实践中,新型举国体制在诸多领域取得了巨大成就。

——摘编自邵鹏《深刻认识新型举国体制的重大时代意义》

(1)根据材料一、指出宋代在科技史上的地位并归纳政府推动科技发展的举措。(2)根据材料二并结合所学知识,简评中国科学社“科学救国”的实践活动。

(3)综合上述材料,谈谈你对新时代科技发展的新型举国体制的认识。

材料一 中国古代社会结婚的男女双方不得不遵从“父母之命、媒妁之言”。结论双方当事人在结婚这件事情上毫无自主选择的权利。中国古代家长对于子女结婚的包办,大多是从“传宗接代”的目的出发,而忽视子女的个人选择。同时中国古代结婚制度中的结婚程序繁多,自西周时期首创的“六礼”,虽在历史的进程中不断简化,但作为传统习俗仍一直延续下来。

—摘编自潘文波《中国古代结婚制度之演变及其启示》

材料二 陈旧的婚姻观念总要被不断进步的社会所抛弃,鸦片战争后,尤其是五四运动和新文化运动吹响了思想解放的号角,同时也吹响了近代中国婚姻观念变化的号角,古老的中国拉开了婚姻观念变革的大篆。封建包办的婚姻逐渐被废弃和淘汰年轻人在选择婚姻时有了自己的判断和自主权。爱情、自由、平等、尊重等信念被注入新的婚忘观念腐朽的、不平等的婚姻观念和模式逐步退出了历史舞台。这一时期的婚姻观念变化主要体现在婚姻目的的变化、婚姻媒介的变化、婚姻决定权的变化、择偶标准的变化、夫要关系的变化。

—摘编自王莹《中国近代婚姻观念变化之梳理》

材料三 19世纪末,英国一些贵族虽有光荣的头衔,却缺少支撑门面的钱财,他们明显地感受家道中落,入不敷出。于是,贵族也十分渴望得到工商阶级的扶持,来弥补自己经济上的亏空。这种需求和“暴发户”(资产阶级新贵族) 的需要极易一拍即合,形成互利的合作。这种合作的最好方式是联姻,联姻的结果是皆大欢喜。贵族们获得了财富,从而能更神气地保持贵族的风度和体面;“暴发户”则使子孙们获得了光聚的血统,从而在上流社会中挣得一席之地。

—摘编自钱乘旦、陈晓律《英国文化模式溯源》

(1)根据材料一,归纳中国古代婚姻制度的主要特点,并结合所学知识分析其原因。(2)根据材料一、二,指出中国近代婚姻观与中国古代婚姻观的最大差异。

(3)根据材料三并结合所学知识,简要评价贵族与资产阶级新贵族联姻的婚姻观。

(4)综上,谈谈你对不同时期出现不同婚姻观的认识。

材料一 16世纪的时候,几乎任何一个新教教派的出现,都要依靠刀剑来求生存,都要通过一番血与火的洗礼。不同的教派之间经常出现兵戎相见的情况,互相之间视同仇敌,不共戴天。这种不宽容的现象尤其存在于天主教徒和新教徒之间。在各类新教派之间,同样也是相互指责,甚至诉诸武力。 因此,宗教改革的直接后果就是导致了各教派之间的偏见和仇恨,彼此都缺乏宽容精神,从而导致了旷日持久的宗教战争。到了16世纪的后半叶,欧洲已经形成了泾渭分明的两大阵营:德意志北部的诸侯和北欧诸国基本上都改信了路德教,英国确立了安立甘宗的国教地位,瑞士、荷兰等地成为加尔文教的天下,法国西南部地区的封建贵族们也信奉了加尔文教。

——摘编自赵林《基督教与西方文化》

材料二 1648年战争的双方签订了《威斯特伐利亚和约》,该和约对宗教问题的规定是,以1555年的协定为基础确定教派的法定状况和占有条件;皇帝和帝国被取消充当宗教事务的仲裁当局;重申了“教随国定”的原则;等等。和约的规定把教派运动固定在已经达到的状况,反映了缔约者尽可能把宗教争执从政治事务中排除出去的努力。17世纪40年代后,宗教宽容的社会基础更加广泛,大多数人已经厌倦了宗教之间无休止的辩论和战争,科技发展和经济利益吸引了人们的注意力,宗教观念淡化;更多的宗教派别由宗教迫害转向宗教宽容,如英国清教和安立甘宗的和解。

——摘编自刘晓飞《浅析16—17世纪宗教宽容在西欧的发展》

材料三 20世纪以来,西方学者将理性宗教的思想进一步推向深入。他们将促进社会文明进步、实现人类生活幸福作为宗教信仰的终极目标,而宗教理性即是推动信徒的思想和行为符合上述目标,自觉摒除宗教蒙昧、狂热、专制等阻碍人类进步的因素。

——摘编自孙浩然《近代欧洲宗教宽容的起源及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析16世纪西欧宗教战争频发的原因。(2)据材料二三,归纳推动17世纪西欧宗教理性思想兴起的因素。

材料一 窃照台湾地方,北连吴会,南接粤峤,延袤数千里,山川峻峭,港道迂回,乃江、浙、闽、粤四省之左护……。此地若弃为荒陬,复置度外,则今台湾人居稠密,户口繁息,农工商费,各遂其生,一行徙弃,安土重迁,失业流离,殊费经营,实非长策。……甚至此地原为红毛住处,无时不在涎贪,亦必乘隙以图。一为红毛所有,则彼性狡黠,所到之处,善能蛊惑人心。重以夹板船只,精壮坚大,从来乃海外所不敌。未有土地可以托足,尚无伎俩;若以此既得数千里之膏腴复付依泊,必合党伙窃窥边场,迫近门庭。此乃种祸后来,沿海诸省,断难晏然无虑。

——1683年施琅《恭陈台湾弃留疏》

材料二 今则东南海疆万余里,各国通商传教,来往自如,聚集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,诸国构煽,实为数千年来未有之变局。居今日而欲整顿海防,舍变法与用人,别无下手之方……节省冗费,请求军实,造就人才,皆不必拘执常例;而尤以人才为亟要,使天下有志之士无不明於洋务,庶练兵、制器、造船各事可期逐渐精强。

新疆不复,于肢体之元气无伤,海疆不防,则腹心之大患愈棘。轻重必有能辨之者。此议果定,则已经出塞及尚未出塞各军,可撤则撤,可停则停,其停撤之饷即匀作海防之饷。……查泰西各国,外部、海部并设衙门于都城,海部体制与他部相埒(同等)……时势必须变通,应请径设海部。

——摘编自李鸿章《请设海部兼筹海军》等

(1)根据材料一,说明施琅反对放弃台湾的理由。(2)根据材料二,归纳李鸿章的海防主张。

(3)十九世纪六七十年代清廷内部出现海防与塞防之争。根据材料二并结合所学知识谈谈你对海防塞防之争的认识。

材料一 法国在大革命后的近一个世纪内,君主制和共和制的斗争此起彼伏,国家政体变动频繁。1870年9月,法兰西第三共和国建立,国民议会中的各派政治力量展开了错综复杂的斗争,共和制前途未卜。但是共和派还是利用了保王派内部的分歧,于1875年1月30日国民议会以353票对352票确定了选举总统的方法,意味着确认了共和制,随后国民议会通过了五部宪法性法律,合称为法兰西第三共和国宪法或1875年宪法。这部宪法作为法国有史以来实施时间最长的一部宪法,反映了劳动人民日益渴望一个持久稳定的和平生活。

——摘编自郭华榕《法国政治制度史》

材料二 中国共产党为实现自身政治追求和建国主张,在民族民主革命的不同时期提出了一系列关于国家目标、国家性质、国家概念的文字表述,即“新中国”国家符号。……1927年当大革命蓬勃发展之时,国民党右派背叛革命,中国共产党先后领导了一系列武装起义,有了自己的革命根据地,1931年11月7日,江西瑞金成立了“中华苏维埃共和国”,一个崭新的工农民主政权诞生了,极大地鼓舞了全中国工农劳苦大众的革命斗志。……九一八事变后,日本不断扩大侵略,中日民族矛盾逐渐上升为中国社会的主要矛盾,“苏维埃”这一表述已难满足团结全民族抗战的要求。1936年10月,毛泽东在其起草的《国共两党抗日救国协定草案》中第一次提出“中华民主共和国”,表达了中国共产党为抗日民族革命战争的彻底胜利而斗争的国家主张,指引了革命发展方向。……之后“新中国”符号的话语构建历经“新民主主义共和国”“中华人民民主共和国”等。解放战争后期,毛泽东在《论人民民主专政》一文中指出:“资产阶级的民主主义让位给工人阶级领导的人民民主主义,资产阶级共和国让位给人民共和国。”1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议正式确立了“中华人民共和国”的国名。至此,中国共产党的“新中国”符号在复杂的革命环境里经过不断的演变最终确立。

——摘编自胡国胜《中国共产党“新中国”符号的话语

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳1875年法兰西第三共和国宪法得以通过的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国共产党关于“新中国”国家符号演变的意义。

(3)综合上述材料,谈谈你对中法共和体制确立的认识。

材料一 明末清初的社会大变动,使得思想家们把目光从“游谈无根”的泥潭中转向社会,转向现实,把学术研究与社会现实紧密联系起来,对影响中国两千年的封建君主专制进行了猛烈抨击。

——王杰《反省与启蒙:经世实学思潮与社会批判思潮——以明清之际的思想家群体为例》

材料二 有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨,曰易姓(皇帝的姓)改号(国家的号),谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。

——顾炎武《日知录》

材料三 在布道过程中,利玛窦没有强迫本地人接受天主教,即使加入天主教的人,也并不反对他们继续按照中华传统行事,如祭祖尊孔;他认为中国传统的“天”和“上帝”并无本质上的区别。而祭祀祖先和孔子只属于追忆先人和缅怀哲人的仪式,与信仰不干涉。如果不增加对其他神灵的信仰、祈祷等威胁天主教信仰的内容,就算不上是违背基督救义。

——张永乐:《利玛窦与中西文化交流》,载《文化创新比较研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,回答明清之际,思想界发生了什么变化。

(2)根据材料三,归纳利玛窦在中国传教体现了哪些特点。

材料一 至司马迁写《史记》的时候,西汉已建国近百年,处于蓬勃发展、大有作为的时期,国内真正实现了空前的统一、各个区域之间的交流与日俱增。与城外国家之间也开展了广泛的经济文化交流;人们的眼界大为开阔,民族自信心、白豪感都达到了前所未有的高度。司马迁选用春秋战国以后的各种传说,不仅给古今帝王排了一个纵的世系,而且给各民族排了一个横的血脉网络。中原各诸侯国便都是黄帝的后代。不仅如此,连一向被视为戎狄蛮夷的秦、楚、吴、越等国,司马迁也为他们排列出了与黄帝的血缘关系。司马迁在《史记》中专门为各少数民族立传,……作《南越列传》第五十三赞扬南越王赵佗能和辑岭南百越地区的各个民族,成为汉王朝的南方屏障。他对汉武帝发动的伐大宛、伐东越、伐南越、伐朝鲜、通西南夷等掠夺性的战争都深为不满,他也谴责了勾奴统治者对汉族人民的侵扰。

——摘自吕伯涛《浅议司马迁的民族观》

材料二 从明代开始,中央王朝在西南地方民族地区陆续推行改土归流。由于土司制度的性质,无论是中央王朝执行权力还是土司履行义务,都是通过土司阶层来落实的,而改流的内涵即为改土司统治为流官治理。改流后,曾经的土司区武陵山区(湖北、湖南、重庆的交界地区)对外道路体系迅速扩张,以“川湖大道”“澧沅水道”“黔湖通道”等为主干的道路网络体系在短时期内形成,“自改土而后,拔荆斩棘,行李往来,逐为三省之要区,四冲之捷径”:迅速成为全国桐油、茶油、蜂蜜、漆、木蜡、朱砂、水银、各种药材等的重要产区;各地官学、义学、私整迅猛发展,“人知向学,富家以诗书为恒业,穷苦子弟争自灌磨,亦不以贫废读。”在联系日益紧密的情况下,“士知向学,弦诵不绝,生聚教训,尚取古法。兼之舟楫可通,商旅所集,风景犹类中州,近日人文振起,彬彬礼乐之乡”。

——摘编自莫代山《改土归流对中华民族发展的贡献》

请回答

(1)根据材料一、归纳司马迁的民族观的内涵,并简述其形成的原因。

(2)根据材料二指出改土归流前后国家对西南民族地区统治方式的变化,并归纳改土归流对民族地区的历史意义。

(3)综合材料一、二、谈谈你对中华民族共同体建设的认识。

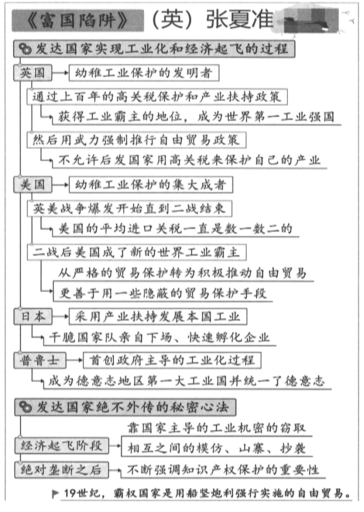

材料一 《富国陷阱》导读图

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

材料二 英国从征收高关税到实行自由贸易,并不是一个循序渐进的过程,而是历史的突然转折。在1848年时,英国还对1146种商品征收关税;然而,仅仅12年之后的1860年,英国就只对60种商品征收关税了,征税品类减少了95%。

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

材料三 新中国成立以来,中国从一个贫穷落后的后发国家,一跃成为世界第二大经济体,中国创造了一个经济发展的奇迹。然而,以经济学的视角看,中国的崛起是一个重大悖论:中国并没有按照西方国家给出的标准药方来发展经济,属于不好好听课的“差学生”,但是,这个“差学生”考出的成绩,却比那些认真听课、笔记一字不落的“好学生”要好得多。这就让开药方的主流经济学家们很尴尬了。全世界的发展中国家都在质疑:难道我们拿到了一个、假药方?

——摘编自《得到听书》(英)张夏准《富国陷阱》

(1)依据材料一、二并结合所学,英、美两国都曾是高关税国家,为何英国要在1860年、美国在二战后都不约而同地都推行自由贸易(即低关税)政策?

(2)材料一中,作者说“当英国成为世界第一工业强国后,然后用武力强制向发展中国家推行自由贸易(即低关税)政策。”请你以中国为例,为作者补充一则佐证史实。

(3)依据材料三并结合所学,你认为中国这个“差学生”创造经济奇迹的原因有哪些?(至少答出2点)

(4)依据材料一,请你归纳作者认为西方国家走上工业化道路的路径有哪些?(至少写出3点)

材料一 学田制度创立于北宋庆历年间。学田属于官田的一种,大多由朝廷划拨给州县学校和地方书院。学校用出租学田给佃户以收取地租的方式维持学计,地租主要是按季定额收缴粳米、糙米、菽麦等粮食作物,部分地方也采取折钱租的方式,如郓州学田“二千五百亩有奇,与民耕,岁输钱百万”,楚州学田年入七十万帛。学田的出租、收租、钱粮支付等,多由各学校自行办理,“一岁气廪……规划均制,不取于县官,而坐有余资”。学田制为学校的维持和发展提供了可靠的经济保障,宋代官办州县学校规模之大远超从前,北宋末年州县学校学生已达近十七万之众。

——整理自李清凌《学田制度:庆历改革的一项创举》等历史试题第5页(共6页)

材料二 晚清新式学堂的经费主要有整旧为新(将旧有教育机构的资产屋宇作为新式学堂的校产费用)官款拨给、民间捐助、学生缴费等几个来源。在大规模兴学伊始,整旧为新可以为教育提供较多的房产、资金支持,但可供改造的资源毕竟有限。金融形势的恶化、财政的超负荷运转,使清政府根本无法保障教育经费的投入。统治者对于新学又往往具有本能的抗拒,1867年关于京师同文馆开办算学馆的争论、1881年留美幼童的撤回,都清楚地表明他们对于西方文化的恐惧心理和排斥态度。教育领域管理混乱、财务制度不明确,也使得学生和民间投资者对于高昂的学费心存疑虑,学生故意浪费粮食、挥霍无度,导致教育经费的严重浪费,清末仅由饮食引发的学潮就达21次之多。

——整理自金林祥,赵会可《晚清新式教育经费不足原因分析》等

材料三 改革开放前,我国未提出过政府教育经费增长的要求。改革开放后,1985年发布的《中共中央关于教育体制改革的决定》、1986年颁布的《义务教育法》、1995年颁布的《教育法》,明确提出伴随国民经济发展和财政收入增长,逐步提高财政性教育经费支出占国内生产总值的比例和占财政支出比例。据统计,全国财政性教育经费占 GDP比例由1991年的2.81%上升至2016年的4.22%。

——摘编自王善迈《教育经费投入体制的改革与展望》

(1)根据材料一、简要评价宋代的学田制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳教育经费投入的主要因素。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对教育经费的认识。

材料一 茶马贸易一直从唐宋延续至近代。公元625年大唐与吐谷浑开通互市,大量的茶叶、绢帛等商品输出。以换取马匹及其他畜产品,丰足彼此,皆有便利。中原人用以交易的丝绸,对西域人来说是可有可无的生活附属品,而中原人却渴望得到代表国家军事实力的战争武器——战马。大唐王朝逐渐开始由“绢马互市”转为“茶马互市”。到了宋代更是形成了系统的茶马交易之法:以茶引作为茶叶经营的官方许可,茶马司管理相关贸易实务,茶马法确立各项贸易细则,完善的制度管理着所有的茶叶贸易。元帝国不缺马匹,茶马交易演变成以银两及土货与中原茶叶的贸易。茶马交易一直到明代又重新恢复,此时贸易实体则已经从“马”转变成中原的“茶”。清代以后,随着以马为主力的冷兵器时代谢幕,茶马交易最终退出了历史舞台。

——摘编自戎新宇《茶的国度:改变世界进程的中国茶》

材料二 新中国成立后,在政府的扶持下,茶叶生产逐步复苏,50年代以来先后研制成功茶叶筛分机、切茶机等茶叶精制机械,使我国茶叶生产长期依赖手工的落后局面获得改善,显著减轻了茶农的制茶劳动强度,提高了茶叶加工质量。1979年我国茶园面积达到105万公顷,产量达到27.72万吨,出口量达到10.68万吨,分别为1950年的6.2倍、4.5倍、5.7倍,为我国后来茶产业的发展奠定了良好基础。

——摘编自陈宗懋(中国茶叶可持续发展战略研究)

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳唐朝以来茶马贸易的变化。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析新中国成立后中国茶叶发展的原因及其重要意义。