材料 宜昌素以“三峡门户”“川鄂咽喉”著称,清光绪二年(1876年),李鸿章与英国公使威妥玛签订《烟台条约》,将宜昌设为通商口岸。在“利益均沾”的旗号下,日、美、德等国接踵来宜,并设立领事馆、开办洋行、建立教堂,外商经商亦不受限制。民初,宜昌为北洋军控制,并驻扎大量军队。这些部队素质既差,纪律也不好,中央长期拖欠其军饷。1920年11月29日,宜昌发生兵变,时隔半年,宜地再发兵变。两次兵变造成全埠中国商家和官厅银行无一幸免地被洗劫一空,外商亦受损严重,且牵涉国家甚广,以日商损失最重。

第一次兵变后,宜民公推代表赴京向府院请愿,然而中央对于兵变事件已习以为常,并未足够重视。第二次兵变后,宜昌旅京同乡会向国务院递交呈文,“恳求政府于五日内切实批示,否则视政府无保护宜民能力,即请外人将宜昌划为租界,以免再遭浩劫”。然而中央政府“迄未顺从宜民请求,且公然发布袒护王占元(湖北督军)之命令”。于是湖北宜昌旅京同乡会将呈文通电全国,引发轩然大波。省议会及汉口总商会认为“宜昌租界之说,无异引狼入室,当以国贼论”。《申报》表示:“此为中华民国莫大之耻·亡国之原因者,即此类奴性是也。”

同时,为确保湖北境内外商安全,北京公使团于1921年6月24日开会讨论湖北兵变问题,英、日政府力主推动设立宜昌租界计划,而美国极力反对,宜昌租界的提案不得不被搁置。此后,美国提出一个照顾到中国主权及各国利益的替代方案,并获得外交团通过,英、日的如意算盘随之落空。

——摘编自张超《秩序与主权:宜昌商民自请设立租界事件探析》

(1)根据材料并结合所学知识,简析宜昌租界事件是由哪些矛盾引发的,并概括该事件的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分别分析英国政府积极推动设立宜昌租界和美国极力反对的原因。

材料一 20世纪20年代,受列宁主义的影响,“边疆”被描述为饱受压迫、亟待解放和潜在的反抗帝国主义不可忽视的革命力量。“民族平等”成为早期共产党人论述边疆、民族问题的核心理论。20世纪30年代,中国共产党获得了包括边疆少数民族在内的广大民众的广泛认同,民众的阶级意识也被逐渐唤醒,开始认识到“受穷不是命里注定而是被剥削的结果”。抗日战争期间,中国共产党“以平等原则将边疆少数民族争取民族解放的运动纳入抗战革命的洪流,建立了最广泛的民族统一战线”。1947年5月,第一个省级民族自治政府——内蒙古自治区正式成立。中国共产党的边疆、民族政策愈发成熟,实现了从理论到实践的飞跃。

材料二 1949年,中央军委决定建立专门的边防武装,用以承担边防、海防任务。1951年,再度整合边防力量,成立了中国人民解放军边防公安部队。十一届三中全会后,党中央立足时代主题,适时提出了沿海开放的重要战略。深圳、珠海、厦门等地建立经济特区等一系列重大举措。中国共产党创造性地提出“一国两制”构想,香港、澳门成功回归祖国,为解决台湾问题提供成功范例。在解决钓鱼岛与南海问题时,党中央着眼于国家根本利益和稳定海洋战略环境的大局,提出了“主权在我,搁置争议、共同开发”等一系列战略思想。1992年后,我国逐渐形成“沿海一沿边—内地”这样一个多层次、有重点、点面结合的对外开放格局。

——上述材料摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)根据材料一和所学知识,用至少两个史实证明边疆地区在革命时期的贡献。(2)根据材料一、二和所学知识,分析中国共产党边疆治理的演变特征。

(3)根据材料一、二和所学知识,简析中国共产党边疆治理的启示。

材料

李唐(1066~1150年),字晞古,河南孟县人,幼时勤奋好学,颖慧过人,诗文书画俱佳,48岁在宋徽宗画院考试的“竹锁桥边卖酒家”一题中,以独特构思一举夺魁,天下闻名,成为一名山水、人物、畜兽兼工的高手。靖康之变,汴京沦陷高宗南渡,李唐亦流亡临安卖画度日。国破家亡,颠沛流离的人生经历,令其画风骤变。南渡后的作品简练洒脱,水墨苍劲,完全抛弃了上留天下留地的整体构图只关注一个局部的景致,出现了“边角构图”的南宋山水画特征。其中《采薇图》以伯夷、叔齐“不食周粟”饿死首阳山的故事为题材,歌颂了他们的忠贞气节。画中伯夷、叔齐对坐在悬崖峭壁间的一块坡地上,面容清癯,身体瘦弱,精神上却丝毫没有被困苦压倒。表达了作者对民族存亡的关切,也讽刺了南宋统治者在国家危难之际投降变节,可谓借古讽今,用心良苦。

——摘编自蒲松年《中国美术史教程》《伍勇读史笔记》

(1)根据材料并结合所学知识,概括李唐作品的风格。(2)根据材料并结合所学知识,简析李唐艺术风格形成的原因。

材料 十八大以来,云南举全省之力推动脱贫攻坚取得全面胜利,全省933万农村贫困人口全部脱贫,8502个贫困村全部出列,88个贫困县全部摘帽,消除了绝对贫困和区域性整体贫困问题。围绕做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,云南省坚持发展特色产业。“十三五”期间,云南第一产业增加值从全国第14位跃升到第9位。目前,云南正在实施“一县一业”工程,组织全省129个县选准主导产业,制定高质量推讲方案,借助现代技术力量,聚合资源发展各具特色的主导产业。云南坚持推进农业绿色有机发展,并率先在滇池、抚仙湖、洱海等九大高原湖泊流域试点建设。云南坚持把促进农民增收摆在更加突出的位置,让农民融入农业全产业链条,合理分享各个环节的增值收益,高水平促进农民生活富裕。据统计,2021年前三季度,云南农村居民人均可支配收入同比增长11.9%.

——摘编自谢晖《走出特色产业助推乡村振兴的“云南路径”》

(1)根据材料并结合所学知识,概括助推乡村振兴的“云南路径”的特征。(2)根据材料并结合所学知识,简析助推乡村振兴的“云南路径”的意义。

材料一 十九世纪末,清政府派驻国外的个别外交人员以及西方传教士等开始向中国零星传摇社会主义思想。1901年后,赴日留学生转译日本关于社会主义的专著。临时政府成立后,孙中山表达了对社会主义的赞赏,也介绍了马克思主义学说。五四运动后,增加了法国、俄国等传入途径,大量报刊开始摘登社会主义著作介绍马克思主义,各地陆续成立研究和宣传马克思主义的团体。李大钊、陈独秀、李达等人对马克思主义有了准确、全面的阐述,马克思研究丛书以及马克思主义著作的单行本陆续出版,马克思主义著作被全面引进和翻译。

——摘编自李奕瑶《马克思主义在中国的早期传播及当代启示》

材料二 马克思主义在非洲的传播历程

阶段 | 内容 |

阶段一 | 20世纪20、30年代,与非洲的反帝反殖斗争相交融,马克思主义在北非、南非等地传播。 |

阶段二 | 20世纪60年代,在32个获得独立的非洲国家中,有14个国家选择走社会主义道路。社会主义被视为一种最实用的意识形态,融合了马克思主义、非洲传统价值观等多种元素。 |

阶段三 | 20世纪70年代,非洲大陆涌现出一批宣称信奉科学社会主义的国家。 |

阶段四 | 20世纪80年代,非洲经历了独立以来最为广泛而深重的经济危机,非洲社会主义国家也遭遇诸多危机。90年代以来,随着美苏冷战落下帷幕,一些奉行社会主义的非洲国家改旗易帜,倒向资本主义。 |

阶段五 | 近年来随着中、非交往的全面深入,中国为广大非洲国家展示了全新的发展道路与治理范式,科学社会主义道路在非洲的复归正在悄然出现。 |

——据李新烽、李玉洁《马克思主义在非洲的传播与影响》整理

(1)根据材料一,概括五四运动前后马克思主义在中国传播的变化。(2)根据材料二并结合所学知识,运用史实说明影响马克思主义在非洲传播的因素

(3)根据上述材料并结合所学知识,指出马克思主义在中、非的传播历程对推动马克思主义中国化时代化的启示。

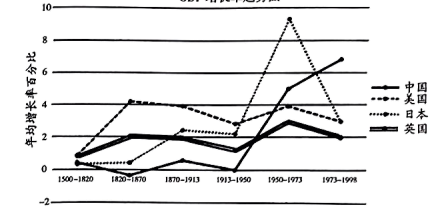

材料一 下图为1500年~1998年世界部分国家GDP(国内生产总值)变化图,是衡量一个国家总体经济状况的重要指标。

1500-1998年中国、日本、美国和英国的GDP增长率趋势图

——(英)安格所·麦迪森《世界经济千年史》

材料二 第一个转折点,指人类在纪元1000年左右开始了麦迪森观察到的“纪元千年转折”或者称作“麦迪森千年转折”。在“第一个千年”(公元0~999年),人口增长六分之一,但是人均收入零增长;在“第二个千年”(公元1000~1998年),人口增长了22倍,人均收入增长了13倍,结果使全球GDP规模提高了逾300倍。在“第二个千年”中,于1820年前后又出现了更大的增长反差,开始了“麦迪森1820年转折”:在1820年前,人口增长了4倍,人均收入仅增长了50%;在1820年后,人口增长了5倍,人均收入提高了8倍。在整个“第二个千年”,一个重要的生命福利指标——平均人口预期寿命,从“第一个千年”末的24岁上升至20世纪末的64岁。

——摘编自伍晓鹰《从去迪森<世界经济千年史>银索长期增长密码》

材料三 “如果全球的政治家们有足够的智慧,放弃重商主义下的‘丛林法则’,回到以规则为基础的惠及全人类的全球市场化,那么我们就可以重现自由市场经济的辉煌!人类是有未来的,也是可以有大发展的,但是需要麦迪森在《世界经济千年史》中所展现的大视野。”

——摘编自伍晓鹰《从麦迪森<世界经济千年史>探索长期增长密码》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析1500~1820年间中国与西方GDP出现“麦迪森1820年转折”的不同原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出20世纪下半叶中国CDP变化的总体趋势及其主要因素。

(3)从全球史观的角度,谈谈你对材料三中的观点的理解。

材料一:三十年战争在其开始之初,仅限于德意志境内,皇帝和支持他的天主教诸侯与新教诸侯两大集团之间作战。不久,丹麦、尼德兰、瑞典、法国、西班牙等国相继加入战争,英国、俄国、教皇和波兰等则因支持不同的集团而纷纷介入,三十年战争遂演变为国际战争。1648年,交战双方经过会议协商,共同签署了《威斯特伐利亚和约》,结束了这场战争。和约规定,德意志的350个邦“在教会事务和政治方面均得自主行使领土主权”,和约还承认了瑞士和荷兰独立,划定了欧洲大陆各国国界。

——摘编自齐世荣总主编《世界史》

材料二:从1814年10月到1815年6月,列强在维也纳召开全欧国际会议。这是自威斯特伐利亚会议以来,第二次通过全欧国际会议来安排整个欧洲的政治格局。1648年,和会上没有英国、波兰、俄国和土耳其的代表,而这一次和会仅仅排除土耳其在外。会议所有重要事务主要由俄、英、奥、普、法五国协调决定。会议的主要结果是:几乎所有的欧洲国家都恢复君主制,法国的疆界恢复到1790年的状况,俄国获得波兰的大部分和芬兰,普鲁士也扩大了领土,建立了由奥地利主持的德意志邦联,英国获得一些海外殖民地。

——摘编自袁明《国际关系史》

(1)根据材料一并结合所学知识,简评威斯特伐利亚会议。(2)根据材料二并结合所学知识,分析维也纳会议召开的背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出与威斯特伐利亚会议相比,维也纳会议所确立的国际关系体系的特征。

材料一 华盛顿会议之后,结束了日本借一战之机短期独霸中国的状况,又回到列强共同控制中国的局面,欧美列强可以不管中国的利益,但显然不能容忍日本向他们挑战。但第一次世界大战重绘了世界政治版图,列强间的实力对比发生了新的变化。一个新的国际政治格局“凡尔赛—华盛顿体系”形成了,这一期间的中法关系就是在这样的背景下展开的。面对这样的形势,法国在口头上承认中国作为一个主权国家要求废除列强在华特权的愿望是正当的,在行动上也迫于压力做一些小小的让步,但在更多的方面,对于中国要求收回的在华利益,想尽办法拖延,如广州湾租借地。同时,又千方百计利用不平等条约,费尽心计寻求扩大自己的利益。有时甚至不顾自己大国形象,不惜采取威胁、恫吓等无赖手段。而在更多的时候,法国的让步和攫取新的利益是交错在一起进行的。

——摘编自张雪永《大革命时期的中法关系研究》

材料二 早在1949年初,法国准备承认即将诞生的新中国,希望通过和中国共产党建立关系阻止中国支持越南抗法民族解放斗争。而中共将支持民族解放运动作为自己责无旁贷的国际主义义务,在援助越南革命的问题上态度坚定,中法建交的构想也就无疾而终。朝鲜战争爆发以后,法国追随美国谴责中国“侵略”朝鲜。60年代中期,世界格局发生重大变化。与中国改善关系,是戴高乐奉行独立外交的一个重要表现,与中国合作使戴高乐在和两个超级大国打交道时,手中多了一些筹码。1964年,中国和法国发表建交联合公报,西方媒体将之称为“外交爆”。周恩来指出:“中法建交是国际事务中的一件大事,是在西方打断一个链条,其影响会越来越深远。”

——摘编自翟强《从隔阂到建交:一九四九年至一九六四年的中法关系》

材料三 习近平总书记在同法国总统马克龙通话时指出:“2024年,我们将迎来两国建交60周年。双方要传好历史的接力棒,坚守建交初心、赓续传统友谊,推动中法关系迈上新台阶。”中法建交为不同历史背景、文化传统、政治制度的国家间交流合作树立了典范,60年来中法关系的探索与实践塑造了“中法精神”

——摘编自卢沙野《忆六十载辉煌启新时代征程》

(1)根据材料一并结合所学,概括一战后法国对华政策的特点。(2)根据材料二并结合所学,简析1949~1964年法国对华政策变化的原因。

(3)根据材料二、三并结合所学,分析中法两国建交的影响,并简要谈谈你对“中法精神”内涵的理解。

材料一 在近代法国,巴黎古尺的长度单位被称为“国王的脚”。17世纪,从“自然”寻求新的统一尺度的新理念开始酝酿。1789年8月,革命议会宣布废除度量衡方面的封建权益。1790年3月,科学院提交给议会的信函中说:“科学院努力排除一切专断的因素”“选择一个可以让所有民族接受的体系非常重要”。1793年国民公会通过的方案规定:将作为主单位基本长度单位命名为米。1795年国民公会重申,过去驳杂之极的度量衡,非“平等之友”所能忍受。19世纪中后期的社会经济变迁促使这一革命的知识产物真正走向世界。1875年国际计量局在巴黎成立,《国际米制条约》签署。

——摘编自黄艳红《法国启蒙与革命时代的“自然理性”及其效应》

材料二 清末,米制引入中国。南京国民政府推行度量衡划一运动,采用“公尺三分之一为市尺,公升即一市升,公斤二分之一为一市斤”的市用制,作为推行米制的过渡。市用制因其贴合传统、换算简易而逐步得到推广,但米制未能推行全国。1954年中央工商行政管理局和中国科学院强调了推行米制的重要性。1959年国务院发布《关于统一计量制度的命令》,确定国际公制为中国基本计量制度。1976年中国加入国际米制公约。1985年中国加入国际法制计量组织。同年,第六届全国人大常委会会议一致通过了《中华人民共和国计量法》,这对于维护社会经济秩序,促进技术进步,提高社会经济效益,都发挥了重要作用;对加强产品质量监督工作也具有现实意义。1990年我国完成了向法定单位制的过渡。1992年,首次由中国负责起草的“国际建议R102”声校准器供世界各国执行。

——摘编自吴慧《新编简明度量衡通史》

(1)根据材料一并结合所学内容,概括米制产生发展的特点。(2)根据材料二并结合所学内容,分析我国“完成了向法定单位制的过渡”的有利因素,并说明现代中国计量进步的重要意义。

材料一 明代理学家将人性中求利的欲望和赢利的行为一概视为“私欲”,使之成为应“灭”的对象,可随着城市的繁荣、生活竞争的加剧,人们的思想观念和道德规范等发生了冲突与变化。中国历来有重义轻利的文化传统,但在话本《杜十娘怒沉百宝箱》中描述:“只见翠羽明瑄、瑶簪宝珥、古玉紫金玩器,夜明之珠、祖母绿、猫儿眼诸般异宝,莫能定其价之多少。”张岱说很多地方“以竹与漆、与铜、与窑名家起家”者,“皆能与缪绅先生列坐抗礼”。在不少地方,下犯上、少凌长、卑干尊的现象时有发生,比如本来医者、饭馆茶楼的侍者等都是人数众多而社会地位低下的城市大群,而他们自称为“先生”“大夫”“郎中”和“博士”。在饮食文化、茶文化、服饰文化中享乐主义得到了最充分的发展和展现。

——摘编自黄建华、任丽青《明代的城市文化》

材料二 从9世纪末起,西欧城市就开始逐渐地增多,11世纪中叶后为了使手工业和商业能够比较顺利地发展,摆脱教俗贵族的统治,获得人身自由和城市自治,城市市民开始了和封建领主的长期斗争,同时,他们还与世俗王权一起联合起来展开了对教叔的斗争。他们在思想方面要求摆脱神学的禁锢,争取思想自由,争取发展科学;在生活方式中“崇俭戒奢”是基督教的信仰核心;在市政府中积极担任重要职务,参与制定城市规则和法律,通过维护城市的秩序和公共事务来推动城市繁荣。

——摘编自郝宏桂《论中世纪西欧的市民生活与市民文化,

(1)根据材料,指出明代中国和中世纪欧洲市民文化的不同之处。(2)根据材料并结合所学知识,分别说明影响明代中国和中世纪欧洲市民文化的因素。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对市民文化的理解。