材料一 1789年法国大革命的爆发,引致激进主义运动在英国的兴起,并导致劳资冲突的骤然加剧。1799年,英国政府出台了《反结社法》,该法案规定,任何工匠若通过结社要求提高工资,或减少、改变工时,或削减工作总量,以及任何人通过收买、规劝、诱导、恐吓或以任何恶劣的手段来唆使任何行业的工匠来实施上述行为,或无正当理由而停工的,经两名治安法官裁决后,亦可判处不超过三个月的监禁或不超过两个月的劳役。

材料二 蓬勃发展的工人运动不仅给雇主阶层带来巨大压力,也迫使政府不得不通过改善工人待遇、增加工会权利来缓解社会危机。1867年皇家委员会通过的《主仆法》,在很大程度上解除了刑法对单个工人活动的限制,普通工人第一次得到议会特许的承认。1867年英国熟练工人获得了选举权,这促使政府必须考虑工会的权利。1871年,《工会法》在英国问世,法律规定,任何工会的活动只要限制在它的职业范围内都不应被视为非法。工会的合法性得到重申。

—上述材料均摘编自柴彬《从工会法律地位的演进看工业化时期英国政府劳资政策的嬗变(1799—1974)》

(1)根据材料一并结合所学,说明18世纪末英国工人运动兴起的历史背景。(2)根据材料并结合所学,评述英国政府对工会组织立场的变化。

材料一 新中国成立之初,中国共产党在全国范围内推行土地改革。土地改革不仅是经济革命,更是政治整合。一是通过清匪反霸打击实际掌握乡村统治权和压迫普通农民的地主势力或其他黑恶势力,将分散在乡村社会的社会权利收归到国家政权体系中来,实现了国家政权对乡村社会的整合;二是国家政权在乡村社会末端建立起基层政权组织,将广大农民组织起来,将土地分配给无地、缺地、少地的农民。由此,农村改革之父杜润生先生称土地改革是“农民取得土地、党取得农民”。

——摘编自李华胤《我国乡村治理的变迁与经验探析》

材料二1980年,四川广汉向阳公社率先重建乡政府,开始了政社分开,废止人民公社,建立乡镇政府的进程。1982年《中华人民共和国宪法》确立了乡镇政府作为基层国家政权的政治地位,村民委员会是群众自治组织。村委会的建立使得农民成为乡村治理的主体。随着市场经济以及农村环保、民生事业的发展,市场组织、社会组织也成为了乡村治理的主体。2005年,党的十六届五中全会提出“建设社会主义新农村”,对农村各项工作提出更加全面、更加系统的要求。十八大之后,新型城镇化战略更明确地站在统筹城乡的角度上,以城乡一体化为目标,对农村的政治、经济、社会、文化、生态各个方面进行了全面部署。

——摘编自刘新《新中国成立70年以来乡村治理的历程与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括土地改革对乡村治理的作用。(2)根据材料二并结合所学知识,概括改革开放后中国乡村治理发展的特点。

材料 明清时期,武汉地区繁荣昌盛,既因为水陆交通枢纽的位置成为“九省通衢”,又因经济发达得以与北京、苏州、佛山并称为“天下四聚”。晚清以来,武汉成为洋务运动的先驱城市之一,并建立了汉阳铁厂、湖北织布局、湖北枪炮厂等一批中国早期的近代化企业,奠定了一定的工业基础。近代武汉铁路网的形成,带动了武汉近代化的发展。1911年10月10日,湖北新军工程第八营士兵在武昌打响了“辛亥革命第一枪”,拉开了推翻中国两千多年君主专制制度的序幕。

杜伊斯堡位于西欧第一大河、德国的摇篮莱茵河畔,是位于德国西部的重要工业城市,被称为德国的钢铁心脏。19世纪上半叶,随着鲁尔区的工业发展,杜伊斯堡也成为著名的煤矿和钢铁生产基地,对德国经济发展做出了重要的贡献。

武汉与杜伊斯堡于1982年建立友好关系,这也是中德两国结成的第一对友好城市。今天,杜伊斯堡是80%从中国驶来列车在欧洲经停的第一站,已有100家中国企业落户杜伊斯堡。

——摘编自《中德友好省市清单,你在哪座城?》

(1)根据材料并结合所学知识,说明近代武汉发展的原因,并概括武汉和杜伊斯堡在近现代发展中的相同之处。(2)根据材料并结合所学知识,分析武汉和杜伊斯堡结为友好城市的历史背景。

材料:1823年英国外交大臣乔治·坎提出与美国一道阻止“神圣同盟”在美洲的殖民扩张。但在国务卿约翰·昆西·亚当斯的建议下,美国总统门罗甩开英国,在1823年12月2 日向国会提交的国情咨文中,单独发表了美国对美洲政策的门罗宣言,警告欧洲国家不再将美洲视为未来殖民的对象、反对欧洲将其制度扩展到美洲,表示不会对欧洲任何形式的干预无动于衷。19世纪末到20世纪初,随着实力的增长以及将主要大国排除在西半球之外后,美国基本确立了在拉美的霸权地位。基于门罗主义的美国对拉政策从领土扩张转向对拉美内政的干涉。美国对拉美的干涉成为此后门罗主义最重要的特征或是代名词。1991年冷战结束,苏联解体,美国成为全球唯一的超级大国。美国的全球霸权使门罗主义实现了真正的“美国人之世界”,美国和西方国家在后冷战时期推行的以人道主义和捍卫普世价值观为借口的新干涉主义实质上就是扩展版的门罗主义。

——摘自贺双荣 思特格奇《“门罗主义”的演进与美国对拉美战略》

(1)根据材料概括“门罗主义”的演进历程。(2)根据材料并结合所学知识分析“门罗主义”的实质及影响。

材料 中国茶是作为一种神奇的“药用饮品”进入英国社会的。到1650年,饮茶风气开始传到英国咖啡馆。中国茶在英国立足后,1660年开始进入茶文化的本土化发展轨道。真正把喝茶习惯带到英国的是查理二世的妻子凯瑟琳王后。这位出身于葡萄牙的公主尤其爱好中国的功夫茶,认为饮茶不仅能提神,还能保持苗条身材,她的陪嫁就包括中国的红茶和精美茶具。王后的饮茶嗜好必然引起贵族们争相效仿,对茶文化推广起到表率作用。从1689年开始,英国直接从中国购买茶叶,是世界上茶叶进口和人均消费最多的国家。茶叶在进入英伦岛屿200年后开始流行于普通家庭,饮茶之风席卷整个英国。欧洲殖民者又将饮茶习俗传入美洲的美国、加拿大以及大洋洲的澳大利亚等殖民地。到19世纪,中国茶叶的传播几乎遍及全球。

——摘编自赵淑萍、邵小红《中茶西渐——西方文化里的茶事》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国茶在英国流行的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国茶广泛传播的影响。

古代中国手工业基础知识

| 发达的古代手工业 | 发展过程 | 原始社会后期:与农业分离;夏、商、周:官府垄断;春秋战国:三种形态出现。 |

| 经营形态 | 官营手工业、民营手工业、家庭手工业。 | |

| 高超的冶金技术 | 冶铜技术 | 新石器时代:出现小件青铜器;夏:铸造比较讲究;商周:繁荣(如司母戊鼎);春秋至秦汉:广泛采用鎏金、镶嵌技术。 |

| 冶铁技术 | 西周:已能制造铁器;战国:铁农具推广。东汉:水排。用水力鼓风冶铁。 | |

| 炼钢技术 | 春秋晚期:有钢剑;魏晋南北朝:灌钢法;16世纪以前:领先世界。 | |

| 享誉世界的陶瓷业 | 发展过程 | 新石器时代:开始烧制陶器;商代:烧制出原始瓷器;东汉:技术成熟。青瓷、白瓷;唐代:形成南青北白两大系统;宋代:瓷窑遍布各地;元代。制瓷中心:明清:瓷都——景德镇和青花宠、彩瓷、珐琅彩。 |

| 影响 | 唐朝:开始输出国外:明清:海上丝绸之路。销往亚非欧各国;17世纪起:世界各地开始生产瓷器。 | |

| 距今四五千年前:出现蚕茧和丝织品;西周时期:出现平纹织物和斜纹提花织物;战国时期:锦、绢、罗、纱等品种多、产量大、质量高;汉代:丝绸之路;明清鼎盛时期:(1)丝织中心一苏州、杭州;(2)民营丝织业兴盛;(3)丝织品工艺精巧。妆花缎、金宝地。 | ||

| 异彩纷呈的丝织业 | ||

(1)根据表格,简述我国春秋战国时期冶炼业的主要成就。

(2)根据表格,简述我国明清时期手工业的主要成就。

(3)根据表格,概括我国古代手工业的发展特征。

材料一:1954年,中华人民共和国在国际奥委会的合法席位终于得到承认。但是,对于刚刚成立的社会主义新中国,仍有个别人持敌视的态度,……坚持“两个中国”的错误态度。……中国奥委会于同年11月6日正式宣布不参加第十六届奥运会,以实际行动表示抗议。

材料二:1979年,中国恢复了在国际奥委会的合法席位。1981年,何振梁当选为国际奥委会委员,中国与奥林匹克运动的关系及与国际奥委会的合作进入了新的历史时期。……北京,这个有3000年悠久历史的古都终于莸得成功,于2001年7月得到了2008年奥运会的主办权。

材料三:以下两幅图片是北京2008奥运会会徽和主题口号。

材料四:观察下图,2008年北京奥运会祥云火炬在巴黎传递时,遭到藏独分子凶残的抢夺,中国残疾人火炬手金晶用身体奋力保护火炬,保证了火炬传递的顺利进行。

请回答:

(1)依据材料一分析新中国长期没有参加奥运会的原因。

(2)依据材料二及所学知识说明,2001年北京成功获得2008年奥运会举办权的主要原因有哪些?

(3)奥运会徽的设计向世界展示了中国哪些深厚的传统文化?“同一个世界,同一个梦想”的口号对当今世界发展有何现实意义?

材料 公元前2070年夏王朝成立迄今四千多年来,历代王朝都把防范和治理火灾的消防工作列为国家管理公众事务的一项重要内容,并建立了相应的管理体制。公元前1300年左右的商代时期,根据出土的甲骨卜辞所述,曾有奴隶在夜间放火焚烧奴隶主的三座粮食仓库,这是文字出现后最早有关火灾的记录。

《周易》:“水在火上,既济。君子以思患而预防之。”战国时的思想家墨子,是墨家的创始人,他注重实践,在《墨子》一书中,不仅包含着力学、光学、声学许多科学原理,而且在防范和治理火灾方面,也有许多独到的主张。他在《备城门》、《杂守》、《迎敌词》等篇中提出许多防火技术措施,既有设置、建造的具体要求,又有明确的数字规定。东汉史学家荀悦在《申鉴·杂言》中进一步明确提出:“防为上,救次之,诫为下”的“防患于未然”的思想,认识到消防是国泰民安的大事要事。

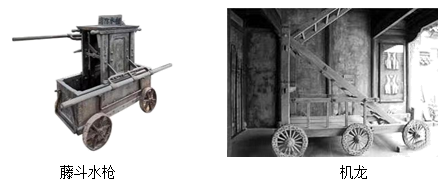

东汉京师洛阳和唐朝京师长安,都建有若干“武侯铺”,每个铺都配备各色灭火工具。唐代时常用水袋、皮袋、溅筒灭火器。宋朝苏东坡在杭州任通判和太守时,建立了官府消防队(时称“潜火队”),这是中国历史第一支专职消防队,配置了棚索、斧、锯、旗号、火笼、火背心等消防器材装备。明永乐十八年(1420年),皇宫三大殿发生火灾后,明成祖在“罪已诏”中以极其沉痛的心情对治国安民的十二个方面进行深刻反省。明朝官府开始设立防火铺,并配有水桶、云梯、火钩等救火器具,其中最早的消防器械是藤斗水枪。中国人民还善于向西方学习。明末清初,传教士向中国士大夫和工匠传授消防知识。后来经过中国工匠的改造升级,可用传动装置发动出水,又称机龙。清朝此时主要的灭火器为水龙(又称“水铳”、 “唧筒”、“机龙”)。和早期简易的水龙相比,此时的水龙已演变成需用人力扛拉的木制抬龙,加上水桶、吊桶、铜锣、行号、火把和油灯、大纛旗和各小旗(大、小旗均用蓝底白字)、梯子(竹制)、警铃、挠钩、刀锯、斧凿、杠索、灯笼、号衣、号帽、防火背心,就基本组成了消防队的全套装备。

——以上材料均摘编自《中国消防简史》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳中国古代消防管理的阶段特征及成因。

(2)根据材料结合所学知识,围绕“中国古代的消防理念”,写一则历史短文。(要求:表述成文,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

材料一16—18世纪,欧洲的思想家从来华传教士反馈的图像中“发现”了中国,其中法国的表现尤为特殊。17世纪末到18世纪70年代,法国知识界围绕着中国文化展开了研究和争论,典型如伏尔泰与孟德斯鸠关于中国文化之争。伏尔泰向往贤明而仁慈的君主,当他从耶稣会士笔下看到中国皇帝形象时,自认为找到了开明君主典范。伏尔泰认为“如果说曾经有过一个国家,在那里人们的生命、名誉和财产受到法律保护,那就是中华帝国”,“人类肯定想象不出一个比这更好的政府”。孟德斯鸠不否定中国文化中有积极的一面,但他认为要坚持三权分立和权力制衡,就必须与中国划清界线。在孟德斯鸠看来,中国的法律所强调的是义务而不是权利,其间有许多刑罚条款却少有正义、平等、自由的内涵。值得注意的是,伏尔泰和孟德斯鸠所接触的中国材料基本上是一样的,但他们却对中国文化给予了截然不同的评价。

——摘编自严建强《“中国热”的法国特征及其解释》等

材料二1840年前后中西文化交流再次开启。第二次鸦片战争后,统治阶层为了解西学,设立了专门的官方翻译机构。其中历时最久、出书最多、影响最大的是江南制造局翻译馆和京师同文馆,译书主要涉及数学、物理学、化学等基础科学,以及与工业制造有关的冶炼、造船、化工等应用科学。1895年后,译书之风大盛,不但一些知识分子翻译出版西书,形成了翻译群体,各种社团、报刊也加入这股译介西学的洪流。这一时期成就最大、影响最深的西译家首推严复。他先后翻译了赫胥黎《天演论》、亚当·斯密《原富》、孟德斯鸠《法意》、斯宾塞《群学肄言》等10多种西方著作,在当时的思想界影响极大。有学者认为,严复所译的著作要比一大批传教士与洋务人士30年间所出的全部作品和书籍,更能适应这时代的要求。

——摘编自马祖毅《中国翻译简史》等

(1)根据材料一,概括17—18世纪法国思想家关于中国文化争论的内容,并结合所学知识进行简要评价。(2)根据材料二并结合所学,概括晚清时期中国翻译活动发展的特点,并简析其背景。

(3)综合上述材料,谈谈你对东西方文化交流的认识。

材料一 1851年伦敦世博会,组委会非常希望中国参加世博会,但是中国置之不理。英国当时想,中国不参加,中国商家也可以代表中国参加。广东商人徐荣村将自己经营的“荣记湖丝”装成12捆,托运往英国终于质压群芳,脱颖而出,独得金、银大奖。

材料二 实业家周志俊参加了1933年的美国芝加哥世博会, “天天清早起来一直看一直走,整整7天,等到闭馆才回来,连吃午饭都是在世博会里。然后写了一篇《芝博琐言》,有1.2万多字,重点讲述了展出飞机、汽车等先进工业产物的科学馆,其中他有一个先进理念值得学习,就是我们不能只展示传统的与时代脱节的东西。”

材料三 1910年的南洋劝业会和1929年的西湖博览会,是以政府名义举办的两次类似于世博会的大型展览会,可以视为中国在上世纪初的两次世博“预演”,进一步佐证了世博会对中国的影响力和中国对世博会的参与热情……

材料四 2010年4月30日,上海世界博览会盛大举行。世博会上写满了中国近代历史的遗憾与悲壮,而今天,中国再一次实现华丽的转身。

请回答:

(1)阅读材料一,举例说明在“1851年伦敦世博会”上,英国可能给伦敦博览会带来哪些最新技术成果?

(2)材料二中周志俊认为“我们不能只展示传统的与时代脱节的东西”,你是否赞同?请说明理由。

(3)材料三中1929年以政府名义举办的大型展览会有哪些有利条件?

(4)四则材料反映中国与世博会经历了怎样的历程?你有什么启示?