材料一 《大清律例》明确规定:一切官员及军民人等,如有私自出海经商,或移住外洋海岛者,斩立决。清政府也颁布过诸多禁令限制华侨归国。鸦片战争后,列强以通商口岸为基地,拐掠华工,苦力贸易日益猖獗,清政府基本上采取默许态度。第二次鸦片战争后,外国贩卖中国苦力公开化、合法化。1868年《中美续增条约》规定,两国人民随时来往,不得禁阻。清政府通过与外国议订华工出国具体章程,以求对外国有所约束,对华工有所保护,如规定华工“年不及20岁者,必须取具本身父母准往凭单,盖用地方官印信,方准承招”“合同所定承工年限,不准逾于五年”“七日之内,必得休息一日”等。

材料二 民国年间,特别是在第一次世界大战期间,欧洲各主要交战国把招用廉价华工作为解决战时劳工问题的重要途径。法国主要由惠民公司承招及招工局直接招运,英国由劳工局管理、和记洋行参与招工,两国招雇华工达25万人。法商惠民公司的招工条款中载明:中国工人决不用于任何战事职务,专为从事各种实业及农业之用;华工佣工之期为5年;每天工作时间不超过10小时等。相当多的华工被分配到直接与军事有关的铁路、公路、兵工厂、军火库等部门服役,一上班就得连续不停地工作。华工们实行军事化管制,有些华工营,特别是英国远征军的华工营,完全由军官率领,他们被安置在常遭敌方飞机空袭的危险地带,生命安全毫无保障。

——以上材料摘编自董丛林《华工史话》

(1)据材料一并结合所学知识,概括清政府华工出国政策的变化之处,并简析其背景。(2)据材料二,归纳第一次世界大战时期华工出国的特征。

(3)综合上述材料并结合所学知识,评析近代“华工出国”。

材料一 《史记》运用先秦以来的典籍资料,广泛搜集各地传说,梳理、创建了一个支系庞大而主线清晰的族谱体系。在该体系中,传说中的黄帝是夷夏各族共同的始祖,“华夷之辨”也是司马迁民族观讨论的主要问题之一。司马迁以华夏中国为中心,将四夷纳入王朝的统治,这种“夷夏同朝”、“天下一家”的大一统王朝观将夷夏一家的共同体意识发展到了一个新的高度。

——摘编自武沐《大一统视域下的司马迁炎黄共同体理论》

材料二 《新纂云南通志》中记载,“有自从汉俗定姓者,皆以明时始著姓”。云南地区少数民族采用汉族姓氏制度可以争取更多的社会文化资源。以科举制为例,在汉文化中心主义占主导的文化语境中,少数民族常常受到歧视,很难在科场中脱颖而出,步入仕途,而攀附汉姓,假扮民族身份,不失为种理性的选择。如彝族李学周,就是改汉姓穿汉装前往北京赶考应试考中进士的。汉族的门当户对、从一而终、三从四德的思想观念在云南地区广泛传播。

——摘编自廖国强《清代云南少数民族之汉化》

(1)根据材料一,概括司马迁的民族观。

(2)根据材料二,归纳清代云南少数民族认同汉文化的表现。

材料一 汉朝不仅农业有长足进步,手工业也令人刮目相看,纺织业尤其如此。农民家庭手工纺织业,多半生产麻布、葛布、绢帛,产品部分自给;一些城市的手工作坊,从事大规模生产,制作各种精美的丝织品。

汉朝向西域扩展是与匈奴对抗的直接后果。汉武帝时张骞两次出使西域,其目的都是为了“断匈奴右臂”。然而,张骞出使西域,更重要的意义是开辟了中西交通道路,大大促进了西域与中原的联系。

从汉武帝开始对河西作系统的经营,先是军事开拓,后是屯田开垦,把屯垦与成守合二为一。汉朝经营的地域向西至敦煌以西、葱岭一带。著名的“河西四那”中的其中三郡就是这样发展而成的。

沿着丝绸之路源源不断西去的丝绸,对于中亚诸国的首领们而言,拥有丝绸是高级地位的一种标志;对于罗马帝国而言,丝绸是一种奢侈的衣料,为了进口这些物品给罗马经济造成了相当大的负担。

——整理自樊树志《国史概要(第三版》

材料二 佛教产生于印度,经中亚传入中国。其始入华年代不详,据称在西汉哀帝时。东汉佛教已有一定的传播,当时就曾有帝王遣使至西域求佛法。魏晋南北朝时期,佛学传播渐广,后秦有僧侣西行至天竺取经,历时十余年,由海道归至东晋。此后又有不少人西行取经。佛教的发展在隋唐时期进入鼎盛时期,当时中国成为与印度并峙的世界佛学中心,一方面仍从印度输入理论,另一方面又成为东亚各国“求法”的目标。

——改编自张帆《中华古代简史(第二版)》

材料三19世纪60-90年代中国创办的主要企业一览表

| 江南机器制造总局 | 1865年创办 | 上海轮船招商局 | 1872年创办 |

| 金陵机器居 | 1865年创办 | 开平矿务局 | 1878年创办 |

| 福州船政局 | 1866年创办 | 上海机器织布局 | 1882年创办 |

| 天津机器局 | 1867年创办 | 汉阳铁厂 | 1890年创办 |

——据张岂之《中国历史十五讲(第二卷)》整理

(1)根据材料一,概括西汉时期陆上“丝绸之路”走向兴盛的原因。结合所学,简述宋元时期中国对外贸易繁盛的表现。(2)根据材料二,结合所学,写出东晋、唐朝时“西行至天竺取经”的两位名僧,并概述隋唐时期中国在佛教传播过程中所处的地位。

(3)能够运用表格等相关材料并使用相关历史术语对具体史事提出自己的解释是历史学科学业质量水平的要求。请参考这一要求,归纳材料三所反映的史事,并从背景和作用两个角度加以简要评析。

材料一 公元前1000年前后,希腊出现了许多小城邦国家,如克里特岛上就存在着50多个小城邦国家……每个城邦向它的邻邦要求它的自由和自治,要求有权按照它自己的意愿处理它自己的事务……城邦虽然不容忍它境界以内主权的分割,对它邻邦的独立却是容忍的。防卫的意志超过了攻击的意志……城邦既然是自给的和闭关的,它也必须有各种法律来保障这种自给的和闭关的生活。这就是说,城邦要有关于公民资格、公民的权利与义务的法律,要有行政机构、议事机构和法庭的选任、组织、权限、责任的法律,这些是国家法,即宪法。还要有关于财产、继承、契约等等的私法,于是政治和法律两者密切相关,甚至在某种程度上是同义语——柏拉图的主要政治著作之一题为《法律篇》,亚里士多德同样性质的著作题为《政治学》。

——《城邦日记》[今]顾准

(1)依据材料一,概括希腊城邦的政治理念?材料二 西塞罗认为,源于自然,源于神的自然法对所有的人都具有至高无上的权威,所有的人都应生活在这种法律之下,并且在法律上一律平等。他多次强调,“大自然是正义的来源”,“正义为大自然所固有。”西塞罗坚信,自然法才是人们判断实在法正义与否的根本依据。他说:“如果万物都以功利的标准来衡量,那么只要有可能,任何人如果认为对他有利就会无视和违反法律”。……西塞罗认为人与人之间在种类上是没有差别的,如果有差别的话,那么一个人的定义就不可能适用于一切人了。法律如果否认人们的平等,自由便不存在。

——引自西塞罗《自然法》

(2)依据材料二,归纳罗马自然法的精髓?材料三 梁启超曰:我少年者前程浩浩,后顾茫茫,中国而为牛、为马、为奴、为隶,则烹脔鞭箠之惨酷,惟我少年当之;中国如称霸宇内、主盟地球,则指挥顾盼之尊荣,惟我少年享之……故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步,少年胜于欧洲,则国胜于欧洲,少年雄于地球,则国雄于地球。红日初升,其道大光;河出伏流,一泻汪洋;潜龙腾渊,鳞爪飞扬……美哉,我少年中国,与天不老!壮哉,我中国少年,与国无疆!

(3)依据上述材料并结合所学,谈一谈为了实现中华民族伟大复兴的中国梦,我们青年学生今后应当怎样以史为鉴?材料一 先秦三代所建造城邑不但是建筑行为,也是政治的行为,不同城邑在规模上的差异反映了不同等级的宗法性政治权力,《吴越春秋》中“筑城以卫君,造郭以守民”。同时中央政权还对城市的经济发展加以制约。如周代重农,以为本业,商业受到严格管控。但当某一行政中心城市建立或撤销,城市人口集聚或消散又会推动城市工商业乃至区域经济的繁荣或衰退。

——据张光直《中国青铜时代》

材料二 在中国古代行政中心城市体系序列中首都是最为重要的城市。其庞大决定了需要更多的农产品补给。西周的洛邑和秦汉的关中平原是当时农业最为发达的地带,汉代以后受经济变动和北方游牧民族与南方农耕民族之间矛盾的影响,但政治重心一直在北方。经隋炀、元两朝的开辟和修整,京杭大运河全面贯通,南北物资大规模运输因而通畅。极大地缓解了隋唐以来首都物资的供应紧张情况,而且亦对中国城市的发展产生了深刻的影响,集中体现在在行政中心城市体系之外,出现了以扬州、临清、天津等为代表的大运河城市。

——据鲍成志《区域经济变迁与中国古代城市体系的演化》

材料三 明清时期江南地区失去了天下粮仓的地位。这种供求关系变化直接推动了全国的跨区域长途贸易。与大运河城市在很大程度上依赖于官方漕运有明显不同,沿江、沿海新出现的以商业为主的经济型城市更多地服务于民间商品流通。清代康熙朝以后,以海路运输为主的国内区域间的贸易出现大的发展,沿海流通枢纽城市也随之大量兴盛起来。在一定程度上突破了中国古代行政中心城市体系的内陆性特征。

——据许檀《明清时期城乡市场网络体系的形成及意义》

(1)根据材料一、归纳先秦三代中国行政中心城市的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出影响中国古代首都选址的因素。并分析隋元两朝开辟和修建京杭大运河的历史作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括明清时期江南城市发展的新变化。

材料一 明清时期江南地区城市居民习惯于将粪便、污水等生活垃圾倒进城市河流之中,导致河道堵塞、河水脏臭。另外,由于城市街道道路不平,疏于维修,居民在街道上乱倒污水、粪便、垃圾等,致使城市道路两旁的排水沟成为污水沟或臭水沟,在气温上升时散发出阵阵恶臭。清代嘉道以后,随着人口增长和城镇化的发展、江南地区过量的生活垃圾和手工业废弃物对环境造成的污染愈加严重,主要表现为水质变差、环境卫生状况不良,每到天热时节,秽臭熏蒸,苍蝇、蚊子、臭虫等泛滥猖獗。

材料二 1906年,《京话日报》刊出“开口就说强国,合口就说强种,要强国先得强种”,“要强种先得讲求卫生”。当越来越多的人认识到强国与卫生的内在关联,对臭味的认知也随之发生改变。“臭味”暗示着无序、落后与贫弱,环境恶臭从习以为常的现象变成非常严重的社会问题。一旦国人意识到脑乱臭与封闭落后的内在关联,就希望通过除臭以达到对洁净的渴望。洁净意味着有序、强盛、文明和进步,对洁净的期待反映了近代国人强种强族、摆脱民族危亡的迫切愿望,洁净成为中国摆脱积贫积弱,实现国家强盛的必由之路。此时,除臭作为清洁卫生的重要手段开始有了新的意义,成为实现国家民族富强的重要举措,是国家和官府应尽的职责。

——摘编自李永菊《近代城市居民公共卫生意识的转变与嗅觉构建》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期城市公共卫生领域的问题,并归纳这些问题出现的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中国近代公共卫生事业发展的特点,并简析近代公共卫生事业发展的影响。

材料一 部刺史奉诏条察州,惟一条察强宗豪右,其五条皆察二千石。(张敞)拜冀州刺史,既到部,而广川王国群辈不道,贼发不得,敞围王宫搜得之,捕格断头,悬王宫门外。因劾奏广川王削其户。盖自贾谊自文帝时已虑诸国难制,吴楚反后防禁益严,部刺史总率一州,总以此为要务。

——摘编自王鸣盛《十七史商榷》

材料二 益州刺史王襄欲宣风化于众庶,闻王褒有俊材,请与相见,使褒作《中和》《乐职》《宣布》诗,选好事者令依《鹿鸣》之声习而歌之。

(何)武为刺史,二千石有罪,应时举奏,其余贤与不肖敬之如一,是以郡国各重其守相,州中清平。行部必先即学宫见诸生,试其诵论,问以得失,然后入传舍,出记问垦田顷亩、五谷美恶,已乃见二千石,以为常。

——摘编自班固《汉书》

(1)根据材料,概括刺史的职责并说明其特点。

(2)根据材料并结合所学知识,阐述刺史制度建立的背景并归纳其性质。

【“开天辟地”话党史】

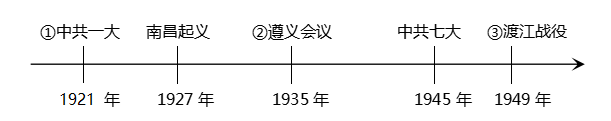

(1)上图为新民主主义革命时期与中国共产党有关的一些重大历史事件。结合所学知识,任选①②③处所示的一个事件,阐述其对中国革命产生的影响。

【“改天换地”学模范】

(2)结合所学知识,上述模范人物是哪一时期涌现出的?他们身上体现的时代精神是什么?

【“翻天覆地”谈改革】

中国对内改革大事记(部分)

| 年份 | 事件 |

| 1978年 | 安徽凤阳小岗村农民实行“包产到户、包干到户” 中共中央召开十一届三中全会 |

| 1984年 | 中央要求加快以城市为重点的经济体制改革步伐 |

| 1992年 | 中共十四大明确提出建立社会主义市场经济体制 |

| 2005年 | 国务院发布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》 |

——摘编自《中华人民共和国简史》

(3)根据表格内容,结合所学知识,归纳“中国对内改革”的主要特点。

【“惊天动地”看成就】

党的十八大以来,我国国内生产总值突破百万亿元大关,人均国内生产总值超过一万美元;取得了量子通信、铁基超导、载人航天等一大批标志性、引领性重大科技成果;组织实施人类历史上规模最大、力度最强的脱贫攻坚战,近一亿农村贫困人口同全国人民一道迈入全面小康社会;推动构建人类命运共同体,引领人类进步潮流。

——摘编自田培炎《新时代中国特色社会主义的历史贡献》

(4)根据材料概括我国取得的建设成就。

史料一 周室衰而王道废,儒墨乃始列(裂)道而议,分徒而讼。

——摘编自《淮南子》

史料二 “士”从最低级的贵族转变到四民之首(士农工商),是一个最重要的历史发展,从此以后,“士”便从固定封建秩序中获得了解放……“士”不再受固定的身份的束缚,因此在思想上也解放了他们,过去是“思不出其位”,现在则可以“思出其位”了。

——摘编自余英时《现代危机与思想人物》

史料三 吾(孔子)闻之,“天子失官,学在四夷”,犹信。

——摘自《左传》

史料四 先秦诸子“百家争鸣”时间很长,问题很多,情况很复杂。但简要一点,也可以概括为三场大辩论,或者“三大战役”。第一场是儒墨之争,争论的焦点是“仁爱还是兼爱”;第二场是儒道之争,争论的焦点是“有为还是无为”;第三场是儒法之争,争论的焦点是“德治还是法治”。

——易中天《先秦诸子百家争鸣》

(1)归纳史料一、二、三中的历史现象,并从政治、经济等方面分析这些现象出现的社会根源。(2)结合以上史料及所学知识,指出春秋战国时期儒家思想受到冷落,而法家思想备受推崇的原因。

材料一 董仲舒吸收了道家、法家和阴阳家的思想,改造儒学。汉朝经过改造后的儒学增加了“天人感应”“君权神授”“罢黜百家,独尊儒术”“三纲五常”“大一统”思想等。“君权神授”神化王权,为专制君权披上了神圣外衣,为君主专制奠定了理论基础。“大一统”思想符合政治的“大一统”,政治的“大一统”要求思想界要统一,为此董仲舒建议“罢黜百家,独尊儒术”,确立儒学独尊的地位。

材料二 陈独秀认为:“要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治。要拥护那赛先生,便不得不反对旧艺术、旧宗教。要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学。”他的基本主张仍是“诸子平等”“九流并美”“儒术孔道,非无优点”。

——摘编自陈独秀《本志罪案之答辩书》等

材料三 博大精深的中华文明是中华民族独特的精神标识,是当代中国文艺的根基,也是文艺创新的宝藏。中国文化历来推崇“收百世之阙文,采千载之遗韵”。要挖掘中华优秀传统文化的思想观念、人文精神、道德规范,把艺术创造力和中华文化价值融合起来,把中华美学精神和当代审美追求结合起来,激活中华文化生命力。故步自封、陈陈相因谈不上传承,割断血脉、凭空虚造不能算创新。要把握传承和创新的关系,学古不泥古、破法不悖法,让中华优秀传统文化成为文艺创新的重要源泉。

——2021年12月14日,习近平在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话

(1)根据材料一,概括董仲舒的“儒学”的特点,结合所学,分析董仲舒新儒学的主要影响。

(2)根据材料二,归纳陈独秀对“儒术孔道”的态度,结合所学指出陈独秀等新文化运动的领袖们“不得不反对国粹和旧文学”的主要原因。

(3)根据材料三并结合所学,有以下两种观点请选择阐述:①“中华文明”的“独特”之所在,指出中国当代文化的“根基”和“精神命脉”的内涵,并指出“传承和创新”的途径。②在学习西方先进文化的过程中,中华文明也在不断进步。请写出明末逐步突破“天朝上国”自大心理的代表人物,并指出中华文化的世界价值。