材料一 自是之后,用事者争言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田;而关中辅渠,灵轵引堵水;汝南、九江引淮;东海引巨定;泰山下引汶水:皆穿渠为溉田,各万余顷。佗小渠披山通道者,不可胜言。然其著者在宣房。

太史公曰:余南登庐山,观禹疏九江,遂至于会稽太湟,上姑苏,望五湖;东窥洛汭、大邳,迎河,行淮、泗、济、漯洛渠;西瞻蜀之岷山及离碓;北自龙门至于朔方。曰:甚哉,水之为利害也!余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书。

——摘自司马迁《史记》

材料二 据《新唐书地理志》所记载全国水利工程共236处,前期为155处,后期81处,前期约占三分之二弱。若以秦岭及淮水以南为南方,以其北为北方,则北方前期水利工程占104处,南方51处,北方占三分之二强。但若加上前期陇右道地区的水利,则前期北方占十分之七八或更多。从后期南北地区情况看,后期81处水利中北方仅为14处,南方67处,南方占十分之八强。

——摘编自姚汉源《中国水利史纲要》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明西汉时期水利兴修的特点及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐代水利工程的分布概况及形成原因。

材料 18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。

材料一 隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

——皮日体《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

材料三 唐朝沿用了隋朝开辟的大运河。唐高祖、唐太宗在位期间,每年从外地通过运河输送到长安的粮食约20万石,唐玄宗天宝年间增加到250万石。安史之乱后,唐朝还能再延续150多年,很重要的原因就是靠运河转运的东南财赋支持。大运河把长安、洛阳、涿郡、江都(扬州)、余杭(杭州)等通都大邑联系起来。杭州在中唐以后日益繁华,“万商所聚,百货所殖,……骈樯二十里开肆三万室”。

材料四 2014年,中国大运河作为文化遗产正式列入世界遗产名录。其范围分布在中国2个直辖市、6个省、25个地级市,遗产区总面积为20819公顷,缓冲区总面积为54263公顷。申报的系列遗产分别选取了各河段的典型河道段落和重要遗产点,包括河道遗产27段,总长度1011千米,相关遗产共计58处。遗产类型包括闸、堤、坝、桥、水城门、纤道、码头、险工等运河水工遗存,以及仓窖、衙署、驿站、行宫、会馆、钞关等大运河的配套设施和管理设施,和一部分与大运河文化意义密切相关的古建筑、历史文化街区等。

——援引中共中央宣传部主管《学习强国》人民网等资料汇编

(1)根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。

(3)依据材料三概括大运河在唐朝发挥的作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出大运河作为世界遗产所具有的突出价值。

材料一 《诗经·豳风·七月》是中原地区最早记载葡萄的文章。《史记·大宛列传》清晰记录了在张骞通西域后,汉朝迅速把西域葡萄种类引入中原并开始种植栽培。到了北魏时期,皇城洛阳许多地方都种了葡萄。南北朝时期,新疆地区出产的葡萄在中原地区享有盛名。唐朝时引进了西域的马奶子葡萄,扩大了中原葡萄的种植规模。南方的葡萄种植技术在南宋时期已经非常成熟,南方还培育出了多种品种。元朝政府在太原等地开辟葡萄园,并就地酿制葡萄酒;元代三大农书中,鲁明善的《农桑衣食撮要》对葡萄的种植方法和生长环境等进行了十分详细的总结。清朝时期,哈密、部善等地都是葡萄的主要产区,品种有萨伊必、裕租木、奇石蜜食等。

材料二 元世祖十分重视农桑,使葡萄栽培与葡萄酒酿造有了很大发展。当时,除了河西与陇右地区大面积种植葡萄外,北方的山西、河南等地也是葡萄和葡萄酒的重要产地。政府非常重视葡萄产业,并积极组织建造葡萄园,集体酿造葡萄酒。在政策方面,元朝放宽了有关酿酒的法令,私人也可以酿制酒类。元代人民开始用蒸馏技术来提纯葡萄酒,利用蒸馏方法制作的葡萄酒酒味醉冽甘芳,其制法与现代水果蒸馏酒白兰地相同。在元代,葡萄酒常被元朝统治者用于宴请、赏赐外国和外族使节。饮用葡萄酒不再是王公贵族的专利,平民百姓也饮用葡萄酒。此外,元代葡萄酒文化逐渐融入文化艺术等各个领域,除了大量的葡萄酒诗外,在绘画、词曲中都有体现。

——以上材料均整理自玉珏《中国古代葡萄和葡萄酒的起源与传播》

(1)根据材料一、二,概括中国古代葡萄种植与传播呈现的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析元代葡萄酒业和葡萄酒文化得到很大发展的原因与意义。

材料一 魏晋南北朝时期,南方民歌的歌词在内容方面大部分是表现男女爱情生活的。在那个时代,在封建礼教强大的统治威力的笼罩下,男女的正当爱情经常不能得到满足,在这种情况下,热烈而大胆歌唱男女爱情的而又较为婉转动听的民歌就具有很大的进步意义。北方民歌保存于《乐府横吹曲辞》,《横吹曲》是军队中应用的音乐,要求雄伟悲壮。当时北方各民族间常起争端,战争频繁。长期的行伍生活和艰苦的生活环境,使北方人民的性格锻炼得勇武刚强,北方民歌以很多篇幅反映了战争和人民的尚武精神。

——摘编自晏天丽《浅论南北朝乐府民歌艺术》

材料二 唐人饮酒姿态豪迈不羁。一些酒肆轻歌曼舞,宴饮游戏丰富多彩,这种氛围带给诗人的不仅仅是感官上的刺激,更多的是心理上的新鲜与愉悦。在酒肆交易中,现钱买卖、质酒、以物换酒、赊贷都在一定程度上刺激了诗人买酒的欲望,极大地改变了唐代诗人的生活方式,助长了饮酒习尚,由此酒更能迅速融入诗人生活。酒肆题壁诗推动诗歌传播,酒肆成为酒妓歌舞表演的场所及其与诗人认识交往的媒介。在酒肆文化中,诗人作诗技艺的精进与诗歌风貌的嬗变都在悄然进行着。

——摘编自于帅帅《唐代酒肆与唐诗的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期南北方民歌风格的不同及其原因。

(2)根据材料二、说明酒肆文化对唐诗发展的推动作用。

材料 我国古代的家训起源甚早,如《尚书》中记载周公对其侄子成王的告诫之辞。孔子看见经过庭院的儿子孔鲤,问他“学诗乎”“学礼乎”,并告诫他“不学诗无以言”“不学礼无以立”。三国时期政治家诸葛亮晚年的《诫子书》倡导“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非澹泊无以明志,非宁静无以致远”。北齐的颜之推作《颜氏家训》20篇,其训诫以家庭整体为对象,分修身、治家、处世、为学4个部分。家训文本在南北朝和隋唐时期并不多,至北宋开始大量增加。家规在唐宋时代已经多见,如唐代韩愈说“能守家规”。宋人很重视家规,强调“为子孙者尤当善守家规,翼翼以诚身,兢兢以保业,进修不已”。明清时代,在统治阶级的倡导和推广下,家训家规的普及达到了新的阶段。

古代家训家规的主要内容是强调尊祖宗、孝父母、和兄弟、严夫妇、训子弟、睦宗族、厚邻里、勉读书、崇勤俭、尚廉洁;以家庭伦理为主体,以勤俭持家为根本,重视齐家善邻和修身成德。

——摘编自陈来《从传统家训家规中汲取优良家风滋养》

(1)根据材料,概括中国古代家训家规的特点。(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代家训家规的作用。

材料 孔子“以诗书礼乐教”,在周游列国遭遇困境的情况下,仍“讲诵弦歌不衰”。孔子曾向鲁国、齐国的音乐大师学习,并有深刻的领悟力和高超的演奏技巧。史载,孔子整理的《诗》305篇,“皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音,礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺”。孔子强调“正音”“雅乐”,反对靡靡之音,他说:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。”又说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者。”在孔子看来,“乐教”不仅仅是声乐、器乐、歌舞等形式,而且是育人才、齐风俗,实现政治与社会理想的重要途径。“礼云礼云,玉帛云乎哉?乐云乐云,钟鼓云乎哉?”

——据《史记》等

(1)根材料并结合所学知识,概括孔子提倡“乐教”的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简折孔子“乐教”思想的影响。

材料一:西周以“明德慎罚”为立法指导思想;春秋时期,管仲提出立法必须“令顺民心”;子产“铸刑书”是对“刑不可知,则威不可测”的变革;《韩非子》说,法不阿贵,绳不挠曲;刑过不避大臣,赏善不遗匹夫;《荀子》说,治之经,礼与刑;汉代主张德主刑辅;唐代倡导德礼为本、刑罚为用;等等。

——摘编自祝晓光、杜海《先秦法律思想谈片》

材料二:西周建立以后,周公旦在周人原有的礼仪文化的基础之上,积极吸收整合了夏商的礼仪文化,改造出有利于巩固周王朝统治的礼乐文化。它既是总结前人经验的基础上加以系统化反映,也是周人具体实践的总结。《周礼》《仪礼》《礼记》等是反映先秦时期礼乐文化的典籍,尽管对于其成书时间等诸多问题有争议,但可以肯定的是这些典籍主要反映了西周时期的礼乐文化。西周时期的礼乐文化内容十分广泛,上到国家的立法行政、各级贵族的权利义务,下至衣食住行、婚嫁丧葬、迎来送往,几乎无所不包。进入春秋时期,王室衰落,礼崩乐坏,礼乐文化由此衰落。但它被孔子、孟子等诸子加以改造后,纳入儒家文化体系中,从而融入到中华文化血脉之中,在此后的两千五百多年里,对中华文化产生了极大的影响。

——摘编自马庆伟《礼乐文化对中华文化的影响及其对新时代意义》

材料三:先秦儒法之争并非“人治”与“法治”的对立。汉代新儒学融合百家,也终结了儒法之争。中华法系是礼法体制、礼法法系,并形成了帝制中国“礼法之治”的治理模式和志士仁人对“良法善治”的不懈追求。礼法仍存活在中国人的法文化血液深层之处,其中不乏有益于建构现代法治中国的元素和智慧。在法制和法文化领域,建立文化自信和接续、转化、弘扬传统,应从礼法传统入手,一味地从法家“法治”、儒家“德治”去分头寻找,可能本身就已陷于路径选择之误。

——摘编自俞荣根《超越儒法之争——礼法传统中的现代法治价值》

主题二 秦汉至隋唐德法律与教化

材料四:董仲舒认为,汉朝建立后“亡以持一统,法制数变”,主要原因是政治指导思想不统一,“师异道,人异论,百家殊方”,因而统一法度必先统一政治指导思想,只有罢黜百家,独尊儒术,才能使“统纪可一而法度可明”。这一主张的具体含意是要求汉武帝用儒术,特别是“公羊”家所阐释的“《春秋》之义”去改造法律,将儒家衡量是非之尺度纳入汉朝律令之中,从而将承秦而来的汉朝法律改造成推行道德教化的工具。

——摘编自袁行霈、严文明等《中华文明史(第二卷)》

材料五:唐律继承了汉晋以礼入律的传统,《唐律疏议》明确说:“德礼为政教之本,刑罚为政教之用,犹昏晓阳秋相须而成者也。”唐律的法律形式也已经相当完备,“凡律以正刑定罪,令以设范立制,格以禁违止邪,式以轨物程事”。在法律的实施上,唐代统治者强调慎狱恤刑,特别是完善了死刑复核程序,唐太宗就曾说:“死者不可再生,用法务在简宽。”这样,在一定程度上有效防止了刑罚的滥用。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

材料六 伸装辞故里,谋策赴边庭。壮志吞鸿鹏,遥心伴鹅鸽。

——孟浩然《送莫切兼诸昆弟从韩司马人西军》

汉家兵马乘北风,鼓行而西破火戎。尔随汉将出门头,剪虏若草收奇功。

——李白《送族弟绾从军安西》

世承清白遗,躬服古人言。从官俱守道,归来共闭门。

——书应物《送端东行》

兄弟须和顺,叔侄莫轻欺。财物同箱柜,房中莫蓄私。

——王梵志(僧人)《兄弟须和顺》

得声名年尚少,寻常志气出风尘。文场继续成三代,家族辉华在一身。

——张籍《哭胡十八遇》

秦云蜀浪两堪愁,尔养晨昏我远游。千里客心难寄梦,两行乡泪为君流。

——杨牢《赠舍弟》

小子读书不用心,不知书中有黄金。早知书中黄金贵,高照明灯念五更。

——坎曼尔(回鹘诗人)《教子诗》

仰摘枝上果,俯折畦中葵。足以充饥渴,何必慕甘肥。

——白居易《新构亭台示诸弟侄》

常怀稻梁惠,岂惮江山永。小大每相从,羽毛当自整。

——张九龄《二弟宰邑南海,见群雁南飞,因成咏以寄》

主题三 宋元至明清德法律与教化

材料七:夫自轩辕以来,代有刑官,而五刑之法渐著,其详弗可复知。逮魏文侯师于李悝,始采诸国刑典,造《法经》六篇。汉萧何加以三篇,通号《九章》。曹魏刘劭又衍汉律为十八篇。晋贾充又参魏律为二十篇。唐长孙无忌等又取汉魏晋三家,择可而行,定位十二篇,大概皆以《九章》为宗。历代之律,至于唐亦可谓厥大成矣。

——摘编自明代刘惟谦等:《进大明律表》

材料八:道德仁义,非礼不成。教训正俗,非礼不备。分争辨讼,非礼不决。君臣上下,父子兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。班朝治军,莅官行法,非礼威严不行。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

材料九:宋太宗曾说:“法律之书,甚资致理。”他在科举中设置明法科来改变文人的知识结构,宋神宗时期进一步对已及第士人增设官试以选拔法律素养较高者。宋代司法独具特色的是“鞠谳分司”,即“审”与“判”两分,终审机构承唐制为大理寺、审刑院、御史台,审判中分差官录问、法司检断制。在传统人证外,物证和书证普遍使用,凸显了浓厚的集体参与、集体负责的色彩。宋代主张慎刑,因此将财产继承、商事纠纷等与刑事加以区分处理,针对重大犯罪事件和普通且频发的地产纠纷、交易契约纠纷等划归不同的处理机构,后者仍遵循传统的“欲合情,欲息讼,必当酌其法之中者而行之”的理念。

——摘编自张俊杰《人文主义理念下宋代司法中的理性与经验》

材料十:明代最为成熟且在乡村治理过程中收到显著成效的乡约制度是王阳明编制的《南赣乡约》……官倡民办的组织模式成熟,约规内容具体详尽,如其中明确规定了乡约职务的设置要求,“乡落居民各自会推家道殷实、行止端庄一人,充为约长,二人副之,将各人户编定排甲,自相巡警保守”。王阳明在《南赣乡约》中就明确规定,“通约之人”是一个利益共同体、命运共同体,都有救助相恤的权利与义务,以确保大家的基本生活保障无忧。可以说,通过朝野上下特别是王阳明等人的努力,除突遭自然灾害等极端情况外,明代乡约的道德教化成效日益显著,在乡村社会营造出了互敬互爱、患难与共的淳朴乡风民风,颇具儒家理想的小康社会之意境。

——摘编自王蕾《刍论明代乡约的历史嬗变及其现代价值》

材料十一:中国传统家训是中国古代优秀传统文化的重要组成部分。传统家训使以儒家伦理思想为核心的社会核心价值观和国家主流意识形态家庭化、民间化,它经历了自上而下的模仿、沿袭、借鉴的传播推演过程,其核心思想内容具有高度的统一性。传统家训教育以血缘亲情为前提,以言传与身教相结合,采用以小见大、化抽象为具体的理论转化路径实现社会核心价值观和国家主流意识形态教育路径,这对现代的家庭教育乃至学校的思想政治教育仍有很重要的启发借鉴意义。

——摘编自杨运庚《中国传统家训的现实文化价值与传承创新研究》

材料十二:从一定角度看,古代中国社会史就是一部“社会教化史”。中国传统教化思想是以国家为主导的多元社会成员共同参与的整合行为。在国家层面重视对教化的弘扬、表彰和政治推崇。所谓“建国君民,教学为先”,同时辅之“仁政”,从制度上保障教化的推行,故有“民为贵,社稷次之,君为轻。”对精英统治阶层要求做到率先垂范。正如季康子问政于孔子,子曰:“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”历史上,宗族、乡绅、士子在社会教化中的作用同样不可忽视。德性高尚之人成为人们推崇和学习的对象,他们可以利用自身声望和社会地位支持着家族、家乡的发展。

——摘编自雷月荣、程红艳《论中国传统教化及其当代德育价值》

✱基础测评✱

(1)根据材料一,概括先秦时期中国古代法律制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西周时期礼乐文化的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,围绕“礼法传统”与“现代法治”展开论述。(要求:史论结合,论证充分,表述清晰。)

(4)根据材料四并结合所学,概括董仲舒的主要思想主张,并简析这些思想主张所产生的重要历史影响。

(5)根据材料五,归纳“唐律”所具有的特点。并结合所学知识,简要说明《唐律疏议》的重要历史地位。

(6)根据材料六并结合所学知识,指出唐代家训诗呈现出哪些主要特点?

(7)根据材料六并结合所学知识,指出唐代家训诗反映出怎样的价值取向?对当代社会有何指导意义?

✱能力提升✱

(8)根据材料七概括中国古代自先秦到唐初法典编纂的历史,结合所学,概述唐代在律法方面的突出成就及其历史意义。

(9)根据材料八概括其核心思想,结合所学,概述其在宋代社会教化方面的实践。

(10)根据材料九并结合所学知识,概括宋代司法实践中“理性”的表现及其原因。

(11)根据材料十,概括明代乡约制度的特点。

✱历史纵横✱

(12)根据材料十一并结合所学知识,指出中国古代社会教化的现实价值。

(13)根据材料十二并结合所学知识,归纳中国古代教化的不同主体及其主要作用。

材料一 1959年以前各个时代用的比较多的名字有

1949~1950年:郑解放、秦建国、叶南下、高正明。

1951~1953年:宋卫国、方卫平、邓援朝、姚抗美。

1954~1957年:高建设、申互助、童和平、张建强。

1958~1959年:孟跃进、潘胜天、戴红花、王超英、方卫星。

——材料来自网络

材料二 不同年代使用最多的10个名字

| 1959年及以前 | 1960—1969年 | 1970—1979年 | 1980—1989年 | 1990—1999年 | 2000—2009年 | 2010—2019年 | |||||||

| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |

| 建国 | 秀英 | 军 | 秀英 | 勇 | 丽 | 伟 | 静 | 伟 | 静 | 涛 | 婷 | 浩宇 | 欣怡 |

| 建华 | 桂英 | 勇 | 桂英 | 军 | 艳 | 磊 | 丽 | 超 | 婷 | 浩 | 欣怡 | 浩然 | 梓涵 |

| 国华 | 秀兰 | 伟 | 英 | 伟 | 敏 | 勇 | 娟 | 涛 | 敏 | 杰 | 婷婷 | 宇轩 | 诗涵 |

| 和平 | 玉兰 | 建国 | 玉兰 | 强 | 芳 | 涛 | 艳 | 杰 | 婷婷 | 鑫 | 静 | 子轩 | 梓萱 |

| 明 | 桂兰 | 建华 | 萍 | 刚 | 静 | 超 | 燕 | 鹏 | 丹 | 俊杰 | 悦 | 宇航 | 子涵 |

| 建平 | 秀珍 | 建军 | 秀兰 | 建军 | 霞 | 强 | 敏 | 磊 | 雪 | 磊 | 敏 | 皓轩 | 紫涵 |

| 军 | 凤英 | 平 | 玉梅 | 涛 | 红梅 | 鹏 | 娜 | 强 | 丽 | 帅 | 佳怡 | 子豪 | 佳怡 |

| 平 | 玉珍 | 建平 | 红 | 斌 | 燕 | 军 | 芳 | 浩 | 倩 | 宇 | 雪 | 浩轩 | 雨涵 |

| 志明 | 玉英 | 强 | 丽 | 波 | 红 | 波 | 丹 | 鑫 | 艳 | 浩然 | 颖 | 俊杰 | 雨欣 |

| 德明 | 兰英 | 斌 | 敏 | 辉 | 英 | 杰 | 玲 | 帅 | 娟 | 鹏 | 雨欣 | 子涵 | 一诺 |

——材料来自《中国统计年鉴》

(1)根据上述材料并结合史实,解释不同时期人名用字的含义,概括不同时期人名用字变化的特点并分析变化的原因。

(2)如果现在有一位刘姓父亲,希望你为其新生宝宝起一个具有时代意义的名字,那么你将为他取什么名字?并阐明其含义。

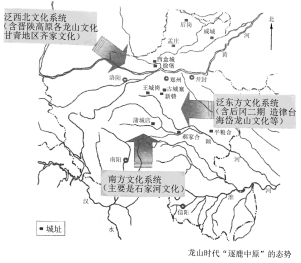

材料一 “逐鹿中原”说的是距今两千年前秦汉之际的事,后来成为争夺天下的代名词。但以中原为中心的历史趋势,至少可以上溯至距今5000年以前。“逐鹿”行动至少在距今4400年以后约五百年的时间里,已进入白热化阶段(如图)。

——据许宏《何以中国》整理

材料二 明清时期,“江南”作为当时人们观念中的经济重心、财富重心,反复出现在该时期人们的谈论、书信、文集甚至奏折等文字中。这个作为明清财富中心的“江南”,当时也存在狭义和广义两种定义;狭义之江南,实际上是指“五府”,即苏州府、松江府、常州府、嘉兴府和湖州府,基本上都在太湖周边;广义上的江南还包括杭州府、镇江府、应天府(也就是江宁府)和直隶的太仓州。这时的“五府”或“八府一州”,成为明清时期人们公认的财富中心,有明清王朝经济“江南腹心”之称。

——据黄纯艳、包诗卿主编《江南史十八讲》整理

(1)结合材料一和所学知识,分析中原长期成为“逐鹿”之地的原因。(2)结合材料二和所学知识,概述江南地区经济发展产生的影响。

(3)中原与江南的交流共同促进了国家的发展。结合中国古代史的史实加以说明。