材料一 教科书中的肖像画对于历史人物的刻画和历史信息的传播有着非常重要的作用。《中外历史纲要》(上) 中国古代史部分选了如下12位历史人物图像: 孔子(公元前551-前479)、 秦始皇(公元前259-前210)、 汉武帝(公元前156-前87) 、 唐太宗(598-649)、王安石 (1021-1086) 、 岳飞 (1103-1142) 、 朱熹 (1130-1200) 、 明太祖 (1328-1398)王守仁(1472-1529)、戚继光(1528-1588) 、郑成功(1624-1662)、康熙帝(1654-1722)。

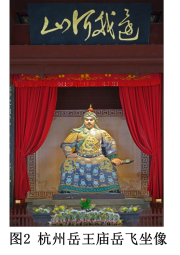

材料二 不同时代的岳飞画像

|  |

| 南宋宫廷画家刘松年(1131-1218)拥护抗金,反对投降,为缅怀抗金英雄而作《中兴四将图》。画作中的岳飞(1103-1142) 面白无须,身材微胖,头带方巾,一身淡绿装束,拱手而立,表现出儒雅气度。 | 岳王庙的雕塑是20世纪80年代艺术品,岳飞头戴红缨帅盔, 身着紫色蟒袍, 臂披金甲, 右手握拳前抚,左手按向后,目光如炬, 气宇轩昂。 |

材料三 《宋史·岳飞传》载: (岳飞) “好贤礼士,览经史,雅歌投壶(吟雅诗及作投壶游戏,后常指武将之儒雅行为) ,恂恂如儒生”。

——摘编自逯成武《从统编教材选图的变化看史料实证素养的培育》

(1)从历史贡献的角度对材料一中 12位历史人物进行分类,完善表格内容。

| 类别 | 人物 | 历史贡献 |

| 政治家 | 秦始皇、汉武帝、唐太宗、王安石、明太祖、康熙帝 | |

| 民族英雄 | 岳飞、戚继光、郑成功 | |

| 思想家 | 孔子、朱熹、王守仁 |

(2)有人认为材料二中图1更接近岳飞真实形象,结合材料二、三阐释其依据。

材料一 在汉和魏晋时期,官员的选任标准是“乡举里选”“以名入仕”。简单地说,就是由乡党举荐素有贤名之人,包括德名、才名等,这些被举荐者经过进一步考察可担任官职。当时选官制度的主要代表有察举制和九品中正制。隋炀帝大业二年(606年),设进士(科),以诗赋及策问取士,这标志着影响中国数千年的科举制度的开始。科举制主要的特征是进行统一书面考试,根据文采优劣进行人才选拔,所以又有人将其归纳为“以文取士”。隋唐至王安石变法前,“文”的内容比较多样,包括诗、赋、策、经,甚至算、地理、法律等。从王安石变法到明中期,“文”主要指的是经义,而到了明(后期)清,则主要是指八股文。

——摘编自许为《“以名入仕”与“以文取士”人才选拔制度比较——以察举制和科举制为中心》

材料二 科举制进行的人才选拔无法与社会变革需要相适应,晚清科举制的废除、学堂的兴起、教育的改革在当时是不可逆转的一大趋势。在这个以科学为主导、东西方冲突的时期,提倡人文知识的科举制势必会被时代所淘汰,会被废除。经过义和团运动,很多大臣觉得新式学堂和科举制度两者是水火不容的关系,需要逐步将录取的名额减少,到科举制度被完全废除为止,从而奠定新教育、新学堂的良好基础。袁世凯、张之洞向朝廷上奏,提出如果不废除科举制度,士人会有侥幸心理存在,不会按照既定学制来学习,因此折人才的培养需要建立大量新式学堂,只有废除了科举制,士人才能够在新式学堂之中安心学习西方先进知识,抛弃借助科举制做官的心理。

——摘编自范子乐《浅谈清末科举制度废除的原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,简要评价中国古代人才选拔从“以名入仕”到“以文取士”的演变。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析晚清科举制被废除的原因。

材料一 11至12世纪,中国发生了波澜壮阔的文化转型,在广阔的领域引发转变。

| 概述 | 举例 | |

| 文学 | 文学上“诗家虽率意,而造语亦难。若意新语工,得前人所未道者,斯为善也”“文以载道”被提出,渗透着强烈的淑世精神 | 如“羌管弄睛,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃”等宋词兴起如“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平” |

| 经学 | 士风新变,疑经、新解,层出不穷,从章句训诂转向发明义理,返回到先秦的经典著作里探寻儒学思想的源头,所关注多为蒙养教育、族规家范、为官之道、佐天子而理国政等 | 范仲淹据《易经》作《上执政书》:“‘穷则变,变则通,通则久’。非知变者,其能久乎?” |

| 史学 | 史学评论高潮形成,道德原则成为史家品评的终极标准。官修到私撰转变,着力研究区域专门史,并更多强调“正统论” | 司马迁《资治通鉴》客观选择史料,考辨真伪,秉持“顺之则昌,叛之则亡”的道德之上原则 |

——摘编自【美】刘子健《中国转向内在:两宋之际的文化转向》

材料二 宋代形成了“内省”“精致”的“宋型文化”,新的文化模式经过沉淀和自我充实后,转而趋向稳定、内向,不仅没有导出“近代化”,而且新的意识形态凝结为一种顽固的文化类型,并从实际渗透到整个国家,宋代以后的中国文化知识在旧的基础上发生了新变化,这本身又称为传统的一部分,且其影响一直持续到20世纪初期。

——摘编自张晓淮《两宋文化转型的新诠释—读刘子健〈中国转向内在:两宋之际的文化转向〉》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代文化转型的主要表现,并简析其原因。(2)结合材料一及中国古代史的相关知识,谈谈你对材料二观点的理解。

材料一 姚莹(1785—1853),安徽桐城人,桐城县是人文荟萃、人才辈出的“文物之邦”,具有深厚的人文沃土。而麻溪姚氏则“代有名贤、学问、文章、道义、宦绩,渊源有自”,积累了家族丰富的精神财富,潜移默化地激励着一代代后人。姚莹出生时家境已衰落,因此早年生活磨难多多。6岁入学,师从方兰荪先生。8岁起,师从族兄姚维藩,姚维藩曾从姚鼐受古文学,且具经世致用思想。姚莹母亲口授《诗》、《礼》二经,还经常讲述里中和姚氏先人史事懿行,引导其兄弟励志,以不坠“先业”。14岁的姚莹“已好为诗歌”。“束发之初,即思慕古”,泛览汉魏至当代作者著述,“诵古人之言,求古人之义”,而“略知为人”。

——摘编自施立业《中国近代思想家文库姚莹卷》

材料二 鸦片战争期间姚莹担任台湾道,领导台湾人民击败英国的进攻。他在鸦片战争前就开始搜集外国书籍。鸦片战争后,更注意寻求抵抗外国侵略的办法。他认为:要雪中国之耻,首先需要知道敌人的虚实。书生眼光短浅,不勤远略,对海外夷势夷情,平日不肯讲求,一旦外国猝然来攻,惊若鬼神。这种拘迂之见,误尽天下国家大事。他对英、法、俄等国的情况,印度、尼泊尔入藏的交通要道,以及喇嘛教、天主教等问题进行探讨,指出英国在吞并印度之后,早已蓄谋窥伺中国的西藏,建议清政府加强沿海和边疆地区的防务。

——摘编自张海鹏,翟金懿《简明中国近代史读本》

(1)据材料一,概括影响少年姚莹人格形成的有利因素,并说明其所起的浸润作用。

(2)据材料二,归纳姚莹挽救危局的应对之道,并结合所学知识分析其历史背景。

材料 18世纪末到19世纪中叶,英国文学旅游兴起并成为一门产业。民众仿效16世纪以来贵族“欧陆游学”传统,参观英国知名作家的出生地、故居和墓地,探访文学作品中描述之地,以求“更深刻地理解熟悉的文本”。

地处偏僻的斯特拉特福,因是莎士比亚出生地而成为旅游胜地。1847年出版的《英国最杰出诗人的故居和常去之处》配以版画介绍英国作家故居,深受读者欢迎。伦敦威斯敏斯特教堂有乔叟、斯宾塞等众多作家的墓碑或纪念碑,备受游客青睐。人们还将文学作品视为“旅游指南”,前往伦敦、罗切斯特等地,与作品中的人物“邂逅”,“跟随哈代想象出来的人物的活动轨迹游览他们的故土”,领略司各特作品中描述的苏格兰高地风光,寻找历史记忆。“莎士比亚之乡”“哈代之乡”“司各特之乡”等英国文学之乡成为一道道亮丽的文化风景线。

——摘编自(法)马克•布瓦耶《16—21世纪西方旅游史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括英国文学旅游兴起的原因。(2)根据材料并结合所学知识,简析18世纪末到19世纪中叶英国文学旅游的影响。

材料一 《诗经·豳风·七月》是中原地区最早记载葡萄的文章。《史记·大宛列传》清晰记录了在张骞通西域后,汉朝迅速把西域葡萄种类引入中原并开始种植栽培。到了北魏时期,皇城洛阳许多地方都种了葡萄。南北朝时期,新疆地区出产的葡萄在中原地区享有盛名。唐朝时引进了西域的马奶子葡萄,扩大了中原葡萄的种植规模。南方的葡萄种植技术在南宋时期已经非常成熟,南方还培育出了多种品种。元朝政府在太原等地开辟葡萄园,并就地酿制葡萄酒;元代三大农书中,鲁明善的《农桑衣食撮要》对葡萄的种植方法和生长环境等进行了十分详细的总结。清朝时期,哈密、部善等地都是葡萄的主要产区,品种有萨伊必、裕租木、奇石蜜食等。

材料二 元世祖十分重视农桑,使葡萄栽培与葡萄酒酿造有了很大发展。当时,除了河西与陇右地区大面积种植葡萄外,北方的山西、河南等地也是葡萄和葡萄酒的重要产地。政府非常重视葡萄产业,并积极组织建造葡萄园,集体酿造葡萄酒。在政策方面,元朝放宽了有关酿酒的法令,私人也可以酿制酒类。元代人民开始用蒸馏技术来提纯葡萄酒,利用蒸馏方法制作的葡萄酒酒味醉冽甘芳,其制法与现代水果蒸馏酒白兰地相同。在元代,葡萄酒常被元朝统治者用于宴请、赏赐外国和外族使节。饮用葡萄酒不再是王公贵族的专利,平民百姓也饮用葡萄酒。此外,元代葡萄酒文化逐渐融入文化艺术等各个领域,除了大量的葡萄酒诗外,在绘画、词曲中都有体现。

——以上材料均整理自玉珏《中国古代葡萄和葡萄酒的起源与传播》

(1)根据材料一、二,概括中国古代葡萄种植与传播呈现的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析元代葡萄酒业和葡萄酒文化得到很大发展的原因与意义。

材料

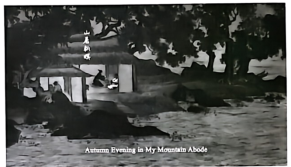

《诗画二十四节气》以二十四节气为线索,精选与节气内涵和意境相符的知名古画、古诗,运用三维转二维技术,对古画进行修复与后期制作,并配以内容相符、意境美好的英文版古诗词,使古画、古诗词在新媒体技术的加持下“动起来”,以中外年轻受众更容易接受的动画形式,传播中国独特的节气之美、诗画之美、意境之美。

动画作品《诗画二十四节气·白露》画面之一

画:【明】唐寅《溪山渔隐图》

诗:【唐】王维《山居秋暝》

译:许渊冲

——据武宝贵《中国风动画在国际传播中的应用研究——以〈诗画二十四节气〉为例》

(1)上图展示了哪些优秀传统文化?结合所学知识简析其价值。(2)除了动画作品,中国优秀传统文化在当代的传播还可采取哪些方式?结合材料一与所学知识,提出一个创意并说明其主旨。

材料一 自是之后,用事者争言水利。朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以溉田;而关中辅渠,灵轵引堵水;汝南、九江引淮;东海引巨定;泰山下引汶水:皆穿渠为溉田,各万余顷。佗小渠披山通道者,不可胜言。然其著者在宣房。

太史公曰:余南登庐山,观禹疏九江,遂至于会稽太湟,上姑苏,望五湖;东窥洛汭、大邳,迎河,行淮、泗、济、漯洛渠;西瞻蜀之岷山及离碓;北自龙门至于朔方。曰:甚哉,水之为利害也!余从负薪塞宣房,悲瓠子之诗而作河渠书。

——摘自司马迁《史记》

材料二 据《新唐书地理志》所记载全国水利工程共236处,前期为155处,后期81处,前期约占三分之二弱。若以秦岭及淮水以南为南方,以其北为北方,则北方前期水利工程占104处,南方51处,北方占三分之二强。但若加上前期陇右道地区的水利,则前期北方占十分之七八或更多。从后期南北地区情况看,后期81处水利中北方仅为14处,南方67处,南方占十分之八强。

——摘编自姚汉源《中国水利史纲要》

请回答:(1)根据材料一并结合所学知识,概括说明西汉时期水利兴修的特点及意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明唐代水利工程的分布概况及形成原因。

材料一 魏晋南北朝时期,南方民歌的歌词在内容方面大部分是表现男女爱情生活的。在那个时代,在封建礼教强大的统治威力的笼罩下,男女的正当爱情经常不能得到满足,在这种情况下,热烈而大胆歌唱男女爱情的而又较为婉转动听的民歌就具有很大的进步意义。北方民歌保存于《乐府横吹曲辞》,《横吹曲》是军队中应用的音乐,要求雄伟悲壮。当时北方各民族间常起争端,战争频繁。长期的行伍生活和艰苦的生活环境,使北方人民的性格锻炼得勇武刚强,北方民歌以很多篇幅反映了战争和人民的尚武精神。

——摘编自晏天丽《浅论南北朝乐府民歌艺术》

材料二 唐人饮酒姿态豪迈不羁。一些酒肆轻歌曼舞,宴饮游戏丰富多彩,这种氛围带给诗人的不仅仅是感官上的刺激,更多的是心理上的新鲜与愉悦。在酒肆交易中,现钱买卖、质酒、以物换酒、赊贷都在一定程度上刺激了诗人买酒的欲望,极大地改变了唐代诗人的生活方式,助长了饮酒习尚,由此酒更能迅速融入诗人生活。酒肆题壁诗推动诗歌传播,酒肆成为酒妓歌舞表演的场所及其与诗人认识交往的媒介。在酒肆文化中,诗人作诗技艺的精进与诗歌风貌的嬗变都在悄然进行着。

——摘编自于帅帅《唐代酒肆与唐诗的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析魏晋南北朝时期南北方民歌风格的不同及其原因。

(2)根据材料二、说明酒肆文化对唐诗发展的推动作用。

材料一 隋朝南北统一,再建统一的中央集权封建国家,加强了封建国家对人力物力的控制。隋炀帝即位后,开通了以东都洛阳为中心,北起涿郡,南到余杭的大运河。一方面,开运河是为了巩固隋封建政权的需要,通过运河直达江淮,从而加强了洛阳与江南地区的联系,以进一步控制江南。另一方面,江南地区“鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之优,覆衣天下”。关中和河洛地区的物资不足以供应隋中央政府的需要,须转运南方的物资。运河开通后,连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长2500多公里,是世界上最雄伟的工程之一。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 千里长河一旦开。亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。

——胡曾《汴水》

尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事。共禹论功不较多。

——皮日体《汴河怀古》

汴水通淮利最多,生人为害亦相和。东南四十三州地,取尽脂膏是此河。

——李敬方《汴河直进船》

材料三 唐朝沿用了隋朝开辟的大运河。唐高祖、唐太宗在位期间,每年从外地通过运河输送到长安的粮食约20万石,唐玄宗天宝年间增加到250万石。安史之乱后,唐朝还能再延续150多年,很重要的原因就是靠运河转运的东南财赋支持。大运河把长安、洛阳、涿郡、江都(扬州)、余杭(杭州)等通都大邑联系起来。杭州在中唐以后日益繁华,“万商所聚,百货所殖,……骈樯二十里开肆三万室”。

材料四 2014年,中国大运河作为文化遗产正式列入世界遗产名录。其范围分布在中国2个直辖市、6个省、25个地级市,遗产区总面积为20819公顷,缓冲区总面积为54263公顷。申报的系列遗产分别选取了各河段的典型河道段落和重要遗产点,包括河道遗产27段,总长度1011千米,相关遗产共计58处。遗产类型包括闸、堤、坝、桥、水城门、纤道、码头、险工等运河水工遗存,以及仓窖、衙署、驿站、行宫、会馆、钞关等大运河的配套设施和管理设施,和一部分与大运河文化意义密切相关的古建筑、历史文化街区等。

——援引中共中央宣传部主管《学习强国》人民网等资料汇编

(1)根据材料一,概括隋朝大运河开通的原因。

(2)大运河开通后,后人对此褒贬不一。根据材料二归纳三位诗人的不同观点。

(3)依据材料三概括大运河在唐朝发挥的作用。

(4)根据材料四并结合所学知识,指出大运河作为世界遗产所具有的突出价值。