材料一 我的知道中国有太炎先生,并非因为他的经学和小学,是为了他驳斥康有为和作邹容的《革命军》序,竞被监禁于上海的西牢。先生狱中所作诗,却并不难懂。这使我感动,也至今并没有忘记,现在抄在下面——邹容吾小弟,被发下瀛洲。快剪刀除辫,干牛肉作根。英雄一入狱,天地亦悲秋。临命须掺手,乾坤只两头。1906年6月出狱,即日东渡,到了东京,不久就主持《民报》。我爱看这《民报》,但并非为了先生的文笔古奥,而是为了他和主张保皇的梁启超斗争,真是所向披廉,令人神旺……却为了他是有学问的革命家。

——摘编自鲁迅《关于太炎先生二三事》

材料二 在社会主义革命和建设时期,面对严重的困难局而,中国人民发扬英勇奋斗的革命传统和艰苦奋斗的精神,谱写了无数重整山河的壮丽诗篇。中国社会涌现出大批英雄模范集体和个人,全国劳动模范孟泰、时传祥、“铁人”王进喜,党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋,科学家李四光、钱学森、邓稼先、华罗庚等杰出代表。这极大地激发了全国人民的热情和干劲。

——摘编自人民教育出版社《历史·选择性必修一》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪初中国的社会状况,简析鲁迅敬佩章太炎的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,列举两位你所敬佩的为中国社会主义革命和建设作出贡献的人物,并说明理由。

材料一明万历四十六年(1618)至崇祯四年(1631)辽饷结构表

注:明万历末年,为应对辽东战事而加派赋税,称“辽饷”。

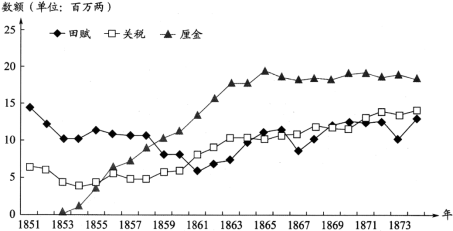

材料二清咸丰同治时期(1851—1874)主要财政收入趋势表

注:清咸丰年间,“盐引停运,关税难征,地丁钱粮复间因兵荒而蠲免(注:免除)缓征”。清政府为镇压太平天国,在国内交通要道设立关卡,依商品数量或价值加征约百分之一的税,称为“厘金”。

(1)明代为应对辽东战事、清代为镇压太平天国而筹措军费。阅读上述材料,指出两者增加军费的主要来源有何不同。(2)结合材料及所学,概括19世纪60—70年代清政府财政收入结构变化的总体趋势,并分析导致这一趋势的原因。

材料一 时代的震荡迫使明清之际的大儒对理学作出多方面的反省。顾炎武批评理学“以明心见性之空言,代修己治人之实学”。而人们也愈加倾向于朱熹格物、专研经典的趋实作风,而对于王学末流沾染禅氏习气略感不满,并从明亡的反思中,意识到理学之中掺杂佛老成分的危害。随着学风的转变,学者转向以儒家经典为研究对象,出于对经典的维护,对先圣的推崇,他们力图弄清孔孟的原意,考据学也因此兴起。

——摘编自李汉兴《简析明清之际的理学反思》

材料二 1915年《青年杂志》在上海创办。新文化运动的倡导者们以此为阵地,举起了“民主”与“科学”的两面大旗,意在宣传西方资产阶级的民主自由观念和科学精神,实现对民众的民主自由权利观念的启蒙和取代“圣贤立言皆真理”的蒙昧主义思想。他们批判的锋芒直指礼教、旧道德,响亮地提出了“打倒孔家店”的口号,表现出一种对旧文化的无情批判、对西方现代文化的兼收并蓄的特点。

——摘编自陈廷湘《中国现代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清之际儒学发展的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,分析明清之际的理学反思与新文化运动的异同。

材料一 为了提高列车运行速度,使铁路适应社会发展,从20世纪初至50年代,德、法、日本等国都开展了大量有关高速列车的理论研究和试验工作。1964年,日本建成了世界上第一条 高速铁路。高速铁路作为一项铁路高新技术重要成就,在世界上得到了广泛的认可。特别是随着日本、法国以及德国等国家高速铁路取得巨大成功之后,高速铁路被推向了新一轮发展高潮。

——摘编自《世界高铁的发展历程》

材料二 20世纪90年代,中国开始了对高速铁路的技术研究和工程实践,到2015年底,中国投入运营的高速铁路超过19万公里,位居世界第一。从没有一寸高速铁路到成为世界上高速铁路运营最长,在建规模最大的国家,中国以较短的时间走完了一些发达国家数十年的发展历程,同时许多领域步入世界先进行列。

——摘编自《中国高速铁路发展历程》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析世界高速铁路快速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所知识概括中国高速铁路发展的特点。

材料一 四川古代交通闭塞,“蜀道之难难于上青天”。盆地内多山地、丘陵,将广袤的地域分隔成众多的小平坝(即小盆地),一平坝到另一平坝并不方便。四川人民为了消除空间阻隔,不断开拓交通路线。至两宋时期,由于都城都在四川东面,唯以长江水路为主体的峡路横贯东西,是四川与中央政府的唯一通途,成为四川最重要的交通路线。峡路是转输蜀布帛、粮草、川盐和纲马的重要漕运路线,也是军事上的重要通道。但峡路转输成本高昂,民困不支,且水路险恶,事故频发。

——据蓝勇《四川古代交通路线史》等整理

材料二1904年,川人设立川汉铁路公司,着手筹办铁路。虽尝试过官办、商办、官商合办等多种方式,但至1910年,该公司只筹到所需路款的约十分之一,开工日期一推再推。1911年,清政府宣布“铁路国有”,通过向四国银行团借款官办,剥夺了川汉铁路公司的筑路权,保路运动随即发生。民国成立后,北洋政府、国民政府屡有兴工之议,但至解放前,未能铺设一寸铁轨。

——据宓汝成《近代中国铁路史资料》《中华民国铁路史资料》整理

材料三为实现西南人民自清末以来40余年的愿望,展示中国共产党领导下新生人民政权的力量,成渝铁路于1950年6月15日正式开工修建。1952年7月1日,也即中国共产党成立31周年纪念日,新中国第一条由自己设计、自己建造,材料零件全部为国产的成渝铁路在重庆、成都两地同时举行隆重的全线通车庆祝大会。它的建成,是中国筑路史上的一个伟大创举。

——摘编自俞荣根等《当代重庆简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出四川古代交通状况,说明四川峡路交通在宋代的地位与作用。(2)根据材料二并结合所学知识,分析清末川汉铁路在筹办过程中为何充满曲折。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括成渝铁路修建的历史意义。

材料一 唐朝前期的租庸调制,是在均田制的基础上制定的,是以“人丁为本”的赋税制度。其课税对象一是田(纳粟或稻),二是户(纳绢或麻),三是身(纳绢或布代役)。天宝年间,不堪兵役和赋税负担的农民大量脱籍逃亡,朝廷控制的纳税人口减少,赋税收入受到影响。同时,户籍失实,赋役混乱,官吏趁机作弊从中渔利。这样,租庸调制无法继续存在下去。为此,杨炎建议推行两税法。户口不再分为主户和客户,一律编入现在居住的州县户籍,按照贫富差异征收赋税,具体表现为依户等高低纳钱,依田亩纳米粟。夏、秋两季征之。其中租庸调、杂徭役悉数减省。

——摘编自白寿彝《中国通史》

材料二 康熙五十一年(1712),颁发谕旨,将全国丁税总额基本加以固定,以后滋生人丁,永远不再征税。雍正初年,令各省将丁口之税摊入地亩,按每地银一两摊丁银若干计算,一起输纳征解,称为“摊丁入亩”制度。与此同时,又陆续将匠班银、盐钞银、渔课钞等其他赋役也合并到田赋银中征收,地丁银成为主要财政收入。摊丁入亩制度的基本原则是“因田起丁,田多则丁多,田少则丁少”,而且“无论绅衿富户,不分等则,一例输将”,平均了赋役负担,较为公平合理。清初以来各地多种多样的赋役制度得以统一,南北方的赋役负担渐趋平衡,无地少地的佃农、手工业者、小商人、自耕农等基本上摆脱丁银的“赔累”,负担减轻,有了更多的迁徙流动自由。此后,清政府的地丁收入逐年增加,成为清王朝赖以存在的重要物质基础。

——摘编自白寿彝《中国通史》

(1)根据材料一结合所学,比较两税法与租庸调制的不同,分析两税法推行的原因。(2)依据材料二,概括清朝前期赋税制度的特点,分析其影响。

材料一1953年8月28日,中共中央发出《关于增加生产、增加收入、厉行节约、紧缩开支、平衡国家预算的紧急指示》,提出厉行节约、紧缩开支的要求与方向:在建设工作中,必须继续贯彻重点建设的方针;精简行政机构;动员党政军民特别是农民节约粮食。《人民日报》9月6日也发表了同主题社论。厉行节约作为一项国家政令在一五计划中开始实施。全国各大行政区和各省市的国营企业、机关迅速进行动员布置。群众性节约运动开始在一些工矿企业单位和农村社会基层中开展。……国务院指示,增产节约运动深入开展的关键是各级领导干部根据中共中央指示,积极开展整风运动。……短短五年时间内,全国积累资金高达909亿2千万元,并把它全部用于国家生产建设中。

——摘编自孙钦梅《“勤俭建国”:节约运动与一五计划的实施》

材料二 十一届三中全会后,中国经济体制改革开始起步。在农村,采取切实措施保障农村社队生产经营和分配的自主权,实行并逐步完善多种形式的联产计酬责任制,鼓励因地制宜发展多种经营,大幅度提高农副产品的收购价格。1983年底,全国有98%以上的农户实行了各种形式的联产承包制。

城市初期的改革主要包括扩大企业自主权,实行经济责任制和利润留成,发展多种经济形式等。1984年后,城市改革全面展开,改革企业经营机制成为改革的方向;缩小指令性计划,扩大市场调节范围;初步建立以税收、利率为杠杆调节市场的机制等。经过80年代的发展和改革开放,我国城市及沿海发达地区农村居民家庭,已由温饱走向小康,整个社会经济生活更具活力。

——摘编自武力主编《中华人民共和国经济史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析一五计划时期大力开展节约运动的原因,概括其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述20世纪七八十年代中国经济体制改革的意义。

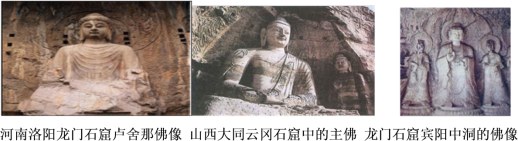

材料一 北魏前期、北魏晚期与唐朝时期的佛像图片。

材料二 建于唐高宗、武则天时代的洛阳龙门大卢舍那佛甚至去掉了佛的一贯庄严,而代之以俯视人间的微笑,使人有亲切感。唐朝的宗教把虚幻的世界拉到人间,因而,唐代的雕塑充满了浓郁的生活气息,实际是展示现实生活的欢乐与美好。

——据阎守诚、宁欣《中国大通史·隋唐五代卷上》整理

(1)观察材料一中的三幅图片,结合材料二,比较北魏前期、北魏后期与唐朝时期佛像的特点,概述从魏晋南北朝到隋唐时期,佛像特点的变化趋势。

(2)结合材料二与所学知识,从魏晋南北朝到隋唐时期佛教发展的趋势。

材料 日本1931年发动“九一八”事变、1935年策动“华北自治”无疑鼓励了意大利法西斯主义。1934年12月意大利制造了瓦尔·瓦尔事件,向埃塞俄比亚军队开火,反而要求埃政府道歉和赔款,遭到埃政府严正拒绝。伴随着英法的妥协政策,1935年10月意大利对埃塞俄比亚不宣而战,埃塞俄比亚开始了为期6年的抗意战争。与此同时,中国人民始终关注埃塞俄比亚抗意战争的发展,并给予广泛的声援。在抗意战争爆发前,中国共产党在《八一宣言》中赞赏其不屈的抗争精神。在抗意战争第一阶段即正规战时期,中国政府颁布对意制裁办法,一些进步报刊纷纷歌颂埃塞俄比亚军民英勇抗敌的战绩。在抗意战争第二阶段,毛泽东高度评价了埃塞俄比亚的游击战争。1939年,世界反法西斯战争全面展开,英军也在东非战场向意军发起反攻。1941年,埃塞俄比亚军民终于取得了抗意战争的最后胜利。

——摘编自张忠祥《现代中非关系史上光辉的一页一中国人民声援埃塞俄比亚抗意战争》

(1)根据材料,概括意大利入侵埃塞俄比亚的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简要分析埃俄比亚抗意战争的中国元素。

材料 1956年爆发的第二次中东战争加剧了阿拉伯各国与以色列的冲突与矛盾。1967年6月5日,以色列发动军事进攻,数天之内便占领加沙地带和整个西奈半岛,并攻入苏伊士运河区,后来双方在联合国调停下停火,这场战争仅6天即告结束,史称“六日战争”。战争使以色列控制面积增加到原来的4倍。战争发生后,来自世界各地犹太人以及美国政府的援助大量涌入以色列。这使以色列犹太人原有的忧患意识明显消退,许多人追逐物质享受,不愿再从事艰苦的生产劳动。战争的残酷性也使一些人转向宗教,宗教领袖与宗教政党在世俗犹太人中的影响明显增加。与此同时,一般民众的鹰派倾向不断加强,以色列政府在处理阿以关系问题上的态度也日趋强硬。

——摘编自张倩红、宋静静《“六日战争”对以色列社会的影响》

(1)根据材料并结合所学知识,概括“六日战争”爆发的历史背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析“六日战争”的影响。