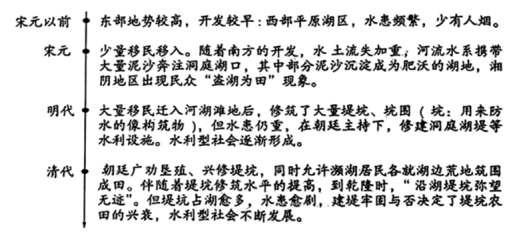

材料 湖南湘阴县地势低洼,湘水将其分为东、西两部分,再加上资江、沅江经此流入洞庭,夏秋水涨,形成“泽国”。下图为湘阴历代发展状况。

为了应对水患,清代湘阴逐渐形成一种“按亩分堤、按提承役”的修堤护坑制度:围垸内民户轮流承充堤长,并根据本户占有的田地数量提供相应数量的人员与费用。在堤长的率领之下,每年冬季对堤垸、沟渠进行修治,在夏季上堤防汛抢险。部分知县还在“于堤总长之外,择围内之公正殷实者,任以董事之责……以收实效”。

——摘编自杨国安《按亩。分堤:清代洞庭湖区的堤筑修筑与徭役摊派》

(1)根据材料并结合所学知识,归纳湘阴地区水利型社会形成过程的特点。(2)根据材料并结合所学知识,分析影响湘阴地区水利组织形成发展的重要因素。

材料一 中古后期,西欧大学主要由学者们自发形成和组织,受救皇控制,50%以上集中于地中海沿岸的欧洲南部,其教学与研究以经院主义哲学为核心,辅之以医学、法律等专业学科。14—16世纪,国家或民族教会创办的大学迅速增加,许多城市也在原主教学校、法律学校等的基础上相继成立大学,其分布范围向整个欧洲扩展,希腊语、修辞学和文学等“博雅课程”被认为能“发展那些蕴涵于人身心之中的最高才能”,而日益受到重视。

——摘编自易红郡等《文艺复兴时期欧洲大学的变迁》

材料二 进入19世纪,西欧各国政府新创办了各类国立农学院、高等商学院及多科性技术学院等一批新大学,主要训练管理人员和科技人才,拿破仑还授予巴黎多科工艺学校“为了祖国的科学与荣誉”的旗帜。此外,企业家也创立或资助了一批大学,如欧文斯创办的曼彻斯特大学。牛津、剑桥、巴黎等传统大学在古典学科与神学之外,加强了对自然科学课程的研究。各大学相继设置了图书馆和实验室等研究设施。此外,大多数大学中兴起了诸如德意志“青年协会”式的学生组织,号召“民族团结”“为祖国服务”,反对犹太主义与斯拉夫主义。

——摘编自贺国庆《高等教育的重大转折——工业时代欧洲大学的变革》

(1)根据材料一并结合所学知识,阐述14—16世纪西欧大学新特点出现的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪西欧大学出现的新变化并评价其历史影响。

英格兰和威尔士人口在1701~1751年间仅增长了5%,其中的20~30年代甚至出现负增长。从18世纪80年代开始,英国人口年增长率达到1.45%,1811~1821年间,增加到1.8%,1681~1821年,英国人口增长133%。其中,英格兰和威尔士人口,1801年时915.6万,1831年达1405万。这种前所未有增长速度被称为英国“人口革命”。在此期间,英国农牧业得到发展。政府又逐步在全国推行斯品汉姆兰法,此法规定按人口和物价状况领取救济金,这使儿童实际上成为一种收入的来源,因而刺激了人口出生率增长。

英格兰和威尔士人口的增长,反映了英国人口的重心由东南向西北转移。1701年,西北部人口占人口的20.3%,伦敦和南部占56.5%,到1831年,西北部占28.3%,伦敦和南部50.1%。就人口的流向看,据统计,1701年和1831年的人口,农业区,分别是194.9万、369万:工商业区,分别是195.4万、631.8万。1750年城市人口占全国的比例是1/4,1801年上升到33.8%,1851年,英格兰和威尔士城市人口上升到50.2%。

人口重心的转移,使原来落后但矿产资源丰富的北部和西北部地区得以开发.这样就形成了分布较广、各具特色的多个经济发展中心。如,1861年时,东南部的伦敦人口280万,仍居英国首位,其次是西北部的利物浦人口44万、曼彻斯特36万,都为棉纺织中心。

一摘编自黄光耀《工业革命时期英国人口发展的特点及对社会经济的影响》

(1)据材料并结合所学知识,简述18世纪~19世纪30年代英国人口发展的基本状况,说明其成因。(2)据材料并结合所学知识,概述工业革命时期英国人口发展的特点,并分析其对社会经济发展的积极影响。

材料一

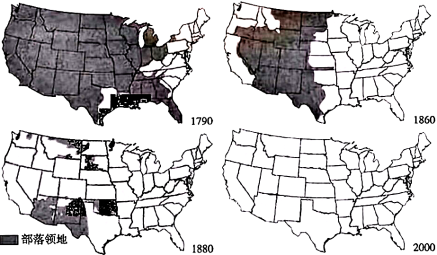

1790年,白人移民向阿巴拉契亚山脉以西迁移时,那里的大片地区仍在土著的印第安部落的控制下。到了1830年,因为大量移民带着黑奴到俄亥俄河以南这一地区,部落集团采取各种策略以保持独立和谋求生存。到了1830年,印第安人面临着不断的文化侵略、军事失败,或者移居到密西西比河以西的命运。1840年,美国白人首次大规模地越过密西西比河与强大的印第安平原部落发生联系。加利福尼亚金矿的发现也吸引了大量移民,白人带来的致命霍乱在印第安中间传播,大批印第安人死亡。从1850年到1890年,美国中西部的大片印第安土地被割让和侵占。

——摘编自纳什主编《美国人民》

材料二 1999年,联邦政府介入了奥奈达族的一场法律诉讼,裁定纽约州政府和地方政府在18世纪末和19世纪初的时候从当地的土著人那里非法取得土地27万英亩并要求归还。2000年初,联邦政府归还了犹他州北部8.4万英亩的土地,这块土地是在1916年的时候从犹特人手中夺取的,目的是保证拥有对那里珍贵的石油页岩的储备权。2022年,美国最高法院以5票赞成、4票反对的结果通过一项重要的判决,裁定俄克拉荷马州东部大部分地区属于马斯科吉部落保留地所有,其中包括该州第二大城市塔尔萨的大片区域。

——摘编自约翰·拉法格《合众存异:美国人的历史》

(1)根据材料一并结合所学,概述美国境内印第安人拥有土地的演变趋势及其影响。(2)根据材料并结合所学,概述印第安人追讨土地的历史和现实背景。

材料一 两宋时期,由于手工业生产技术的进步和战争的需要,火药和火器制造成为军事手工业的重要部门。北宋时期的火药以纸等包裹,含硝量、含碳量都比较低,呈膏状,且没有引信,大体上只是一种纵火性、燃烧性兵器。南宋以后,增加了火药中的硝、碳含量,火药从膏状变成固态,同时使用了引信和铁质火药罐,以达到易燃、易爆、放毒和制造烟幕的效果,从而使火药由燃烧型转变为爆炸型。北宋时期的火器主要有弓、弩火药箭等,北宋末年,在抗金战争中发明了霹雳炮、震天雷等杀伤力较大的火炮。南宋时火器技术又有了进一步发展,出现了喷气式火箭和管形火器。

——摘编自游彪著《宋史》

材料二 嘉靖年间,明军缴获了葡萄牙的“佛郎机炮”,此炮有母铳子铳结构,装弹室较大,管壁厚,并装有瞄准器和炮耳。明廷仿制并投入批量生产,装备军队,主要用于北方的墩台城堡,防御蒙古游牧民族南侵。此后几十年,中国初步吸收了欧式火器的优点,融合中国传统火器制造的特点,陆续制出各种作战样式的佛郎机火炮和单兵枪。1618年努尔哈赤在关外兴兵直取抚顺,明军失败,大炮尽丧敌手,明廷受到震撼,此后,通过澳门聘请欧洲铸炮匠师并携来先进的仪器、仪表和生产设备,直接参与火炮铸造,移植造炮技术。崇祯帝即位后用徐光启监制大炮,两个月造出了200门新炮。清兵(1636年前尚称后金)五六万人于1626年在宁远城下曾遭袁崇焕“红夷大炮”轰击,蒙受重创,损兵1.7万。

——摘编自马克垚《世界文明史》

(1)根据材料一并结合所学,概括宋代火器发展的特点。(2)根据材料并结合所学,说明宋代和明代在火器发展方面的变化并分析原因。

材料一 中山装从民国时期开始盛行;因孙中山创制而得名。中山装直翻领,五粒纽扣,四贴袋,既保留了当时西方服饰平整、挺拔、有衣兜的优点,又具中国传统的庄重的特色。突出表现在关闭式的立领,钮扣直线排列,腰节略有收拢,穿起来挺拔干练。西装之所以在近代中国盛行;与其样式设计的普世审美是分不开的。首先,西装领子是开口的,能看到衬衣和领带,有很强的观感。其次,西装的扣子可以不扣,具有很强的随意性和自由度。在女装方面,民国时期的旗袍以清代旗袍为基本样式,同时采用西方的设计和审美理念,充分展示东方女性的人体之美。首先,它以紧束腰身的方式从人体的各个方面向人们逼真生动的展示东方女性的体态之美;第二;旗袍采用清代上下连属、浑然天成的形制,从整体上体现出女性人体的曲线美。

——摘编自宋德风《中国近代服装变化》

材料二 随着国家的提倡,人民的响应,1956-1957 年,社会风气大大活跃开来,各种服装款式竞相出笼,各种花色品种的衣料可谓应有尽有。一时间,旗袍、中山装、西服、列宁装、各色裙子、中式服装各有拥趸者,色彩缤纷,竞相风流。有人开始用香水、穿开司米上衣、烫卷发、穿高跟鞋。1956年《人民画报》上发表了一篇文章,说“假日的商店里,顾客盈门,他们仔细挑选着心爱的衬衣、旗袍、外套、皮鞋……500 多种式样的皮鞋让爱打扮的姑娘们穿上了新鞋,步步生花。”还有人居然也把“团结友爱”、“幸福生活”、“努力前进”等标语印在服装上,表明了人们对新生活的礼赞和欢欣鼓舞的心情。

——摘自秦方《20世纪50年代以来中国服饰变迁研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括民国时期中国服饰的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,分析20 世纪50 年代中国服饰变迁的原因及其意义。

材料一 大陆封锁体系是拿破仑一世对英国实施的贸易政策。大革命后拿破仑开始梦想像“太阳王”路易十四一样用手中的宝剑去夺取法兰西的“自然疆界”。1804年,拿破仑加冕称帝,建立了法兰西第一帝国。英国以大量英镑开路,联合奥地利和俄国,筹划组织第三次反法联盟。荷兰和西班牙则坚定的站在了法国一边,并将自己的海军交给拿破仑指挥,但是法国和西班牙联合舰队一败涂地。面对海战的惨败,拿破仑彻底放弃了侵入英国本土的计划。1806年拿破仑发布柏林敕令,宣布封锁不列颠诸岛,规定英国及英属殖民地的船只一律不许驶入帝国控制的欧洲任何港口。1807年,拿破仑发布枫丹白露敕令,加强大陆封锁,宣布任何商品必须有原产地证明,确属非英国及其殖民地产品,方可进入大陆;一切中立国的船只凡曾在英国靠过岸的,货船一并没收。随着拿破仑不断的军事胜利,其建立的大陆封锁体系几乎囊括整个欧洲大陆。

——摘编自毕伟光《大陆封锁政策的经济外交视角研究》

材料二 在拿破仑新增的敕令严控英国对欧陆走私活动以及美国加入封锁体系后,英国的进出口额剧减,且因粮食严重短缺而发生饥荒。对法国来说,大陆封锁制度保证了国内工业品市场免受英国商品的竞争,但作为国民收入主要来源的法国农产品和部分工业产品失去了英国及其殖民地这一庞大市场。大陆封锁制度将英国工业品驱出大陆,本应促进欧陆各国工业的发展,但是拿破仑“法国高于一切”的政策,强迫各国接受不平等的商务条约并承担大陆封锁制度带来的绝大部分损失,沉重地打击了欧陆国家的农工商业。

——摘编自翟东升《关键在波动而非压力——从拿破仑大陆封锁体系的失败看经济战规律》

(1)根据材料一并结合所学,说明拿破仑对英国实行大陆封锁政策的原因。(2)根据材料并结合所学,分析大陆封锁政策的影响。

【妇女解放与社会转型】

材料一:图1、2是近代英国流行的女装展示

图1 16—18世纪英国流行的“维多利亚”式服装 图2 19世纪英国流行服装

材料二:1856年后,英国皇家化学学院发明了苯胺紫孔雀绿、靛蓝等多种颜色,使女性服饰染色成本降低且色彩更为丰富,1891年,英国化学家发明人造丝,很快在服装制作中流行开来,1889年,美国推出第一台电机缝纫机,这些新材料在服装工厂投入使用,女性流行成衣的大批量制作成为可能。另一方面,19世纪后半期,英国女性普遍接受到学校教育,工厂和政府也吸纳了大量女性就业,英国普通女性逐渐取代贵族妇女成为时装潮流的引领者,贵族式“维多利亚”服装被视为病态,时装成为可视的妇女解放宣言书。随着体育运动和休闲度假生活在英国的流行,女性的着装更加轻便舒适,“维多利亚”服饰最终被英国女性们彻底舍弃。

——谭赛花《维多利亚晚期英国女性服饰的变革》

问题:(1)根据以上材料,概述英国女装流行的时代特征和趋势。

(2)根据以上材料和所学知识,简析英国“维多利亚”女装被淘汰的原因。

材料一 16世纪以前,西方历史编纂普遍采用源自《圣经》的亚述——波斯——希腊—罗马四大帝国的分期法。1566年,法国让·波丹发表《易于理解历史的方法》,通过分析人性和自然地理因素,将人类历史分为三个阶段:首先为东南方民族(埃及和美索不达米亚)占优势的阶段,特点是笃信宗教,富于智慧;其次是希腊和罗马居统治地位的阶段,特点为城邦国家、殖民扩张、法律制度;最后是北方诸民族领先的阶段,特点是战争和科学技术。人类在许多方面的现代性意味着对旧东西的改进。此外,他关注地理环境对人类历史的作用,影响了孟德斯鸠等人的历史书写。

——摘编自张广智《瀛寰回眸:在历史与现实中》

材料二 国内史学界关于世界历史分期的主流观点之一

| 内容 | 代表作 | |

| 观点 | ①史前至5世纪后期:世界上古史。 ②5世纪后期至1640年:世界中古史。 ③1640年至1917年:世界近代史。 ④1917年以后:世界现代史 | 周一良、吴于廑主编《世界通 史》(1962年出版) |

(2)根据材料一、二、指出让·波丹和国内史学界历史分期法的主要依据有何不同,并结合所学知识,说明国内史学界历史分期法形成的历史背景。

材料一 明朝成化年间,汉水改道,汉阳一分为二、南岸为汉阳,北岸为汉口。汉口“当江汉交汇之处,水道之便无他埃可拟”“谓九省之会”。嘉靖年间,“坊”出现,商税初具规模,居民渐增。汉阳县正式设汉口为镇,并设巡检司进行管理。康乾时期,两湖米粮下销江南、闽广,皆从汉口转运,“粮食之行,不舍昼夜”。1678年,商人自建的第一个商业行会——汉口米业公所建立,管理汉口米市,“有会议大厅供召集会众,以商议米市规章”。嘉道之际,人工河湮,出口成为新市区,河外亦成新街巷,巷北茶墙酒壁簇成村。全国各地商人、破产农民、文人、伶人等集聚汉口。汉口形成草纸街、衣铺街、打铜街等23街,“纷歧莫绘”“繁庶遂甲于荆楚”。

——摘编自范植清《鸦片战争前汉口镇商业资本的发展》等

材料二 ·票号的汇兑业务原是为适应埠际贸易的开展,解决不同地区间由于长途贩运形成的债务清算和资金平衡等一系列问题而产生的。票号于清中叶兴起,鸦片战争后得到初步发展。据道光二十七年(1847年)蔚泰厚的账目统计,汇往汉口的约有93862两,占总比例的11.5%,汉口是长江流域尤其是长江中上游及西南地区票号业的中心。此时的票号主要承担城市之间商业清偿的汇兑,以及一些汇兑与放款相结合的业务,并初步形成一个遍布全国的汇兑网。1858年后,汉口商业发展迅速,因此也成为票号经营的重点地区。至1881年、汉口设有票号33家,成为全国城镇中票号开设最多的城市。从1860年开始,票号与清政府的关系开始密切,票号的私人汇兑开始逐渐转向以公款汇兑为主,后来又发展到公款存放,国库、省库均有票号代理、票号业务呈现繁荣景象。

——摘编自杨国安《钱庄、票号与银行:清代以来汉口金融业的发展与变迁》

(1)根据材料一、指出明清时期汉口商业发展的表现。(2)根据材料二、说明鸦片战争后汉口商业发展的新变化,并结合所学知识分析其原因。