材料一 为了削弱地方势力,赵匡胤便把所有的地方军队编为中央军队——禁军。派人做一些木人发给各地方作标准,凡是体格符合标准的壮丁,都编入禁军。地方剩下的都是些老弱残疾,编为厢军,他们只能修桥补路,要造反也造不起来。此外,地方自唐以来,一个大州管几个小州,叫支郡。宋代取消支郡,一个州就只能管一个州。把州郡的财政也收归中央,又规定以文人知州郡,这样,即使一个大州也不能和中央抗衡,地力就不可能形成“尾大不掉”的局面。

——邓广铭等《中国古代史讲座(下)》

材料二 元朝在完成全国大统一以后,在全国范围内逐渐固定为辽阳、陕西等十行省,成为地方的最高统治机关。行省于地方事务,无所不统,与宋地方长官行政、军事、财政三权分掌的体制相比,元的行省拥有的权力要大得多,但仍是“遵成宪以治所属,决大狱,质疑事,皆中书报可而后行。”行省制度的设制,是由当时境土辽阔、交通不便,以及蒙古作为一个少数民族入主中原,内地原来深刻的矛盾没有缓和,而民族矛盾又形尖锐的形势需要所决定的。行省制度一直为后世所沿行,其区划也基本上从元代开始确立。

——整编自周良霄等《中国断代史系列·元史》

(1)根据材料一,概括宋初为削弱地方势力而采取的措施。结合所学,分析这些措施产生的消极影响。

(2)根据材料二,概括元代行省的主要特征。结合所学,指出行省制度创立的意义。

材料一:汉武帝即位后,改革选官制度。汉武帝创建太学,以儒家经典教授诸生,成为国家培养政治管理人才的官立学校。武帝还令天下郡国皆立学校,建立起地方教育系统。元光元年,建立察举制度,实行考试选拔人才。汉武帝打破商人不得为吏的旧传统,重用了一批精通本业的商人。同时,选官用人不论民族、出身,唯德、才是举。完成了由汉初的“功臣政治”向“贤臣政治”的转变,为武帝开创盛世奠定了人才基础,在中国古代选官史上具有开拓意义。

——摘编自王国民《汉武帝选官用人的改革》

材料二:隋唐开始的科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样以来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵贱间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料三:宋代对科举制进行了整顿与改革,使之更加完善。且宋朝皇帝十分重视选拔文士治国,所以科举取士至宋朝时达到了极盛。两宋时期,进士科共开118科,录取进士42000余人。开宝六年,宋太祖在讲武殿亲自主持进士科考的复试,从此确立了殿试制度,此后又形成了乡、省、殿三级考试……为杜绝请托舞弊之风,淳化以后相继制定了锁院、糊名、誊录、磨勘等制度,从而把科举考试基本上建立在了公平竞争的基础上。

——摘编自马茜华《中国古代选官主导方式演变述论》

(1)根据材料一,概括汉武帝选官制度改革的具体措施,并分析其影响。(2)根据材料二并结合所学知识,分析科举制对隋唐政治产生的积极影响。

(3)结合材料三与所学知识,概括宋代科举制达到极盛的表现,并分析其原因。

材料一 秦朝彻底废除了周朝的分封制度,全国共设36郡,后来陆续增设至40郡,郡下设县。郡、县主要官员均由朝廷任免,他们通过自战国沿用下来的“上计”制度接受中央考核。县以下又有乡、里两级基层管理组织。这样,秦王朝的统治由朝廷下至郡、县、乡、里,层层控制,国家权力自上而下延伸到社会最底层,又自下而上逐级集中到最高统治者皇帝手中。这也是秦以下中国历代王朝的基本统治模式。

——张帆《中国古代简史》

材料二 为了削弱地方势力,赵匡胤便把所有的地方军队编为中央军队—禁军。派人做一些木人发给各地方作标准,凡是体格符合标准的壮丁,都编入禁军。地方剩下的都是些老弱残疾,编为厢军,他们只能修桥补路,要造反也造不起来。此外,地方自唐以来,一个大州管几个小州,叫支郡。宋代取消支郡,一个州就只能管一个州。把州郡的财政也收归中央,又规定以文人知州郡,这样,即使一个大州也不能和中央抗衡,地方就不可能形成“尾大不掉”的局面。

——邓广铭等《中国古代史讲座(下)》

材料三 元朝在完成全国大统一以后,在全国范围内逐渐固定为辽阳、陕西等十个行省,成为地方的最高统治机关。行省于地方事务,无所不统,与宋地方长官行政、军事、财政三权分掌的体制相比,元的行省拥有的权力要大得多,但仍是“遵成宪以治所属,决大狱,质疑事,皆中书报可而后行。”行省制度的设置,是由当时境土辽阔、交通不便,以及蒙古作为一个少数民族入主中原,内地原来深刻的矛盾没有缓和,而民族矛盾又尖锐的形势需要所决定的。行省制度一直为后世所沿行,其区划也基本上从元代开始确立。

——整编自周良霄等《中国断代史系列·元史》

(1)根据材料一,概括秦朝管理地方的举措。

(2)根据材料二,概括宋初为削弱地方势力而采取的措施。结合所学,分析这些措施产生的积极影响。

(3)根据材料三,概括元代行省的主要特征。结合所学,指出行省制度创立的意义。

材料一 《礼记·杂记》记载孔子对“东夷”人少连、大连赞赏有加,“言其生于东夷而知礼也”。对于“先圣王”夏禹之后的杞国国君杞成公、杞桓公和杞文公,《春秋》皆以“子”称呼之,《左传》解释称其为子,“贱之也”,据左丘明解释,乃是因为这三位杞国国君用“夷”礼,所以孔子视之为“蛮夷”。

——摘编自徐兴祥《先秦时期的民族思想》

材料二 元王朝总结历代王朝治理边疆民族地区的经验教训,进行了重大的施政变革,实行“参用其土酋为官”的制度。这样,将边疆民族“归附”于元王朝的民族大小首领吸纳到元王朝设置在边疆民族地区的“文”“武”职官机构里,使参用民族酋领得以“有效管束”,并可假借“土酋”统治其族或部落。

自元代形成土司制度以后,边疆民族地区就再也没有出现过分裂割据政权或势力。在边疆民族地区,土司是朝廷命官,肩负着捍卫边疆的使命,边疆因此得以长治久安。

土司遗址是重要的非物质文化遗产。入选世界文化遗产名录的有湖北唐崖土司城遗址、贵州播州海龙屯遗址、湖南省永顺土司城3处。

材料三 民族区域自治是在国家统一领导下,各少数民族聚居的地方实行区域自治,设立自治机关,行使自治权。实行民族区域自治,体现了国家充分尊重和保障各少数民族管理本民族内部事务权利的精神,体现了国家坚持实行各民族平等、团结和共同繁荣的原则。

——引自《中华人民共和国民族区域自治法》

(1)根据材料一回答孔子对人物褒贬的标准,结合所学知识,从历史时空观的角度简述先秦时期华夏族的发展历程。

(2)根据材料二和所学知识,指出元朝为加强对边疆少数民族的统治在地方行政制度方面的所做除实行土司制度外的变革措施2例。根据材料二,概括土司制度的积极影响。

(3)根据材料三,结合所学指出民族区域自治制度在我国政治制度中的地位及其实行的意义。

材料一 唐王朝对边疆民族采取的和亲次数之多、持续时间之长也是历代王朝所无法比拟的,将公主嫁与吐蕃、契丹、回纥、突厥等边疆民族的首领,加强了和这些边疆民族的关系。对于边疆民族的求学要求,唐王朝也都予以满足,不仅妥善安排边疆民族子弟学习,而且将众多汉文经典书籍颁赐边疆民族。这是以前各代所未曾采取的政策。

——摘编自马大正《中国古代的边疆政策与边疆治理》

材料二 为了把其管辖下讲不同语言、信仰不同宗教并有不同生活习俗的群体分而治之,清朝在行政设置上采用“多元型帝国构造或多元型天下体制”,在汉人居住区通过省府县体制实行直接管理,在东北和北疆伊犁设立将军辖区,其他地区实行间接管理。同时严令禁止各部分居民之间进行跨区交流和人口迁移。这样一方面可以避免各部联合起来威胁清朝统治,另一方面也使各地族群传统文化和社会组织免受中原地区的冲击以防造成剧烈社会动荡。

——摘编自马戎《中国文化与政治交往史中的“蛮夷”“入主中原”》

材料三

(1)根据材料一,指出唐王朝对边疆民族采取的政策。结合所学简述文成公主入藏的积极影响。

(2)根据材料二,结合所学,概括清王朝“多元型天下体制”的特点,并列举该体制在西南地区行政设置上的具体表现。

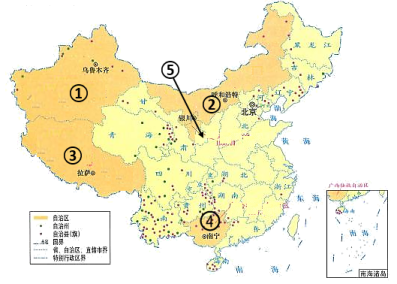

(3)根据材料三,结合所学,依次写出图中最早和最晚建立的自治区的序号。指出建国以来实施民族区域自治制度的两个法律依据,并简述实施这一制度的意义。

材料一 北宋科举较之唐代科举有了很大的发展,基本上抛弃了封建社会前期荐举制的残余,对封建社会后期社会结构、文化形态的最终形成起到了重大的作用。如果说科举制度在历史上经过长期孕育而在唐代脱胎成形的话,那么它的成熟定型则是在北宋……北宋科举的一系列条规和立法,元、明、清三代都递相承袭,即使有所变化,也不过是在北宋基础上进一步深化、扩展罢了。

——摘编自金诤《科举制度与中国文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出科举制度“成熟定型则是在北宋”的主要表现,概括其对“封建社会后期社会结构、文化形态”的影响。

材料二 实际上现代英国的官吏制度,是仿照帝制中国的官吏制度而建立的。同罗马制相比较,中国的这种制度取得了很大的成功。约在2000年的时间里,或大或小,它成了中国统一和秩序稳固的支柱。但它同样是有限度的。鸦片战争时,在侵略中国的英国人心里,当时的制度是极为优越的,英国人曾考虑以后英国是否也要采用。各种议论的结果是,在英国也同样确立了通过考试选拔任用行政官员的制度,这种制度到今天已经广泛普及。

——摘编自【英】汤因比等《展望二十一世纪》

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“现代英国的官吏制度”实行的原因,并概括这一制度的积极影响。

材料三 民国时期的文官考试制度是一个传统与现代的混合体。它的现代性主要表现在:一是文官考试法制化,与中国古代科举制相比,民国时期文官考试制度的一个显著特征是开始走上法制化的轨道,它从一开始就是以法律条文的形式确立起来的,历届政府都制定、公布了为数众多、内容详细的考试法规;二是平等性和开放性的增强,平等原则是指在举行文官考试时,人人享有同等的权利;三是考试权独立,与传统科举制相比,民国时期考试权独立的首要意义是从君权中独立出来,另一层含义是考试权与一般行政权相分离。

——摘编自李里峰《现代性及其限度:民国文官考试制度平议》

(3)依据材料三的三个角度,结合所学知识,运用相关史实阐释民国时期文官考试制度的“现代性”特征。

材料一

| 企业名称 | 创办时间 | 地址 | 创办人 |

| 江南制造总局 | 1865 | 上海 | 李鸿章 |

| 福州船政局 | 1866 | 马尾 | 左宗棠 |

| 天津机器局 | 1867 | 天津 | 崇厚 |

| 轮船招商局 | 1872 | 上海 | 李鸿章 |

| 开平煤矿 | 1877 | 唐山 | 李鸿章 |

| 汉阳铁厂 | 1890 | 汉阳 | 张之洞 |

材料二 《中华民国临时约法》树立了“国民全体”作为“国家主权”拥有者的崇高地位,……废除了绝对的不受任何限制的最高权力,……是革命党人将权力关进牢笼的一次勇敢的、大胆的尝试。

——杨天石《帝制的终结》

材料三 (它)猛烈地冲击了千百年来束缚中国人心智的道德、伦理观念及建构其上的政治意识,运动本身反映了近代以来先进的中国人在认识中西文化差距问题上,已从器物、制度的层次深入到精神文化的层面,其对传统文化糟粕的批判和对西方思潮的大量引入,造就了一大批具有自由观念和开放意识的青年,对于民国政治、思想和文化的发展,产生了巨大的影响。

——张岂之《中国历史晚清民国卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,表中企业是在近代中国哪场运动中创办的?简述该运动的性质和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,为了尝试“将权力关进牢笼”,《中华民国临时约法》作出了哪些规定?

(3)根据材料三概括这场思想解放运动的积极影响。