图画中的荷兰史

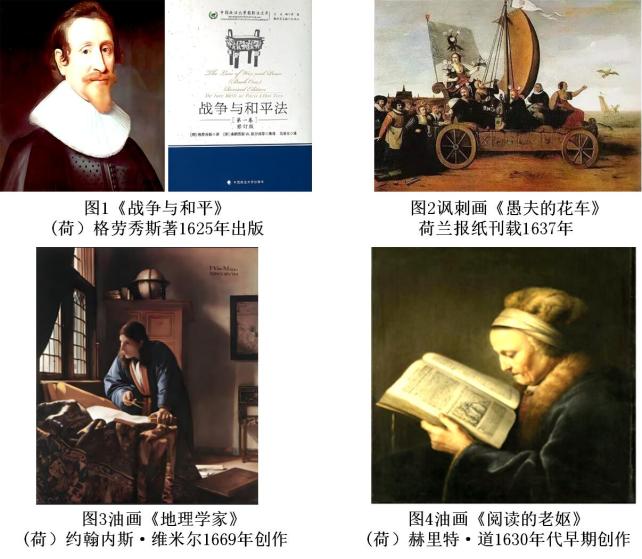

图1《战争与和平法》 (荷)格劳秀斯 著 1625年出版 |

图2讽刺画《愚夫的花车》 荷兰报纸刊载1637年 |

图3油画《地理学家》 (荷)约翰内斯·维米尔1669年创作 |

图4油画《阅读的老妪》 (荷)赫里特·道1630年代早期创作 |

【注】1637年,荷兰报纸争相刊载有关郁金香热的讽刺画,图2是其中最著名的一幅;图3中的地理学家正埋首绘制地图;图4中的老妪正在阅读荷兰语版本的《圣经》选文集,该选文集专为家庭阅读而设计,且有清晰的章节分类。

题中图1至图4蕴含着丰富的历史信息,评估其对研究17世纪荷兰历史的史料价值,并分别予以说明。

图画中的荷兰史

【注】1637年,荷兰报纸争相刊载有关郁金香热的讽刺画,图2是其中最著名的一幅;图3中的地理学家正埋首绘制地图;图4中的老妪正在阅读荷兰语版本的《圣经》选文集,该选文集专为家庭阅读而设计,且有清晰的章节分类。

题中图1至图4蕴含着丰富的历史信息,评估其对研究17世纪荷兰历史的史料价值,并分别予以说明。

材料口述史是近年兴起的历史研究方向,《记者生活30年:亲历民国重大事件》是民国时期著名记者陶菊隐前半生的口述历史。本书以纪实的风格、生动的笔法,记述了一九一一年至一九四一年间的政治百态,有很强的可读性和史料价值。以下是按时间顺序的传记部分摘录:

《辛亥参军一瞥》《湖南宣布“自治”的六年》《孙中山改道北伐》《刘玉春血战汀泗桥,吴佩孚兵败走河南》《台儿庄上好月色》《白色恐怖下迁居》。

——摘编自陶菊隐《记者生活30年:亲历民国重大事件》

请选取其中一个或几个传记对应近代民国某一重大事件展开历史叙述和评价。(要求:传记与重大历史事件对应准确,历史叙述史实清晰、叙述通顺、评价合理、史论结合)

材料 人类文明交流的部分史料。

| 区域 | 时间 | 史料 |

| 欧洲 | 前5一前1世纪 | 塞浦路斯、撒丁岛和马赛出现许多用腓尼基字母书写的碑文 |

| 亚洲 | 1世纪 | 《汉书·地理志》关于“殷道衰,箕子去朝鲜建国,教其民以田蚕织作”的记载 |

| 亚洲 | 646年 | 日本颁布《改新之诏》,全面学习“法式备定”的唐代制度 |

| 亚洲 | 771年 | 阿拉伯天文学著作《信德欣德》运用了大量的印度数字 |

| 美洲 | 15世纪 | 哥伦布给国王的信中提到“携带有种马、母马、骡子和其他的禽类、大麦和各种果树等”运往美洲 |

材料 2020年第23期《求是》杂志刊发了习近平总书记重要文章《建设中国特色中国风格中国气派的考古学,更好认识源远流长博大精深韵中华文明》文章指出,经过几代考古人接续奋斗,我国考古工作取得了重大成就,延伸了历史轴线,增强了历史信度,丰富了历史内涵,活化了历史场景“考古发现的遗物、建筑遗址等反映社会礼仪的物化载体,可以作为中华文明起源更为独特的认定标准”。

考古发现 | 基本介绍 |

| 河南偃师二里头都邑多网格式布局 | 考古人员在中心区新发现更多主干道路及其两侧墙垣,并推测作坊区、宫殿区、祭祀区以西至少各存在一个分区。研究发现,二里头都城为宫城居中、显贵拱卫、分层规划、分区而居、区外设墙、居葬合一的多网格式布局,显示当时有明确的规划,暗示当时有成熟发达的规划思想、统治制度和模式,是二里头进入王朝国家的最重要标志。确认它是中国青铜时代最早具有明确规划的大型都城。目前,学术界普遍认为这是夏代晚期都城 |

| 河南安阳殷墟商王陵及周边遗存 | 是我国目前已知最早、最完整的王陵墓葬群,被学术界公认为殷商时期的王陵所在 |

| 贵州贵安新区大松山墓群 | 共发掘墓葬620余座,发掘的墓葬时代从两晋一直延续到宋元明时期,反映了黔中地区古代文化进程 |

| 吉林珲春古城村寺庙址 | 遗存面貌清晰地反映出高句丽、渤海国佛教物质文化在中原地区影响之下传入与发展的历史事实 |

| 河南开封州桥及附近汴河遗址 | 州桥是运河遗产中的典型代表,还原了大运河及东京城繁荣宏大的历史场景 |

| 浙江温州朔门古港遗址 | 为温州作为龙泉瓷大规模外销的起点港和海上丝绸之路重要节点城市提供了重要实证 |

——选自《2022年全国十大考古新发现》

(1)题中史料是何种史料?关于我国文明与国家的起源存在多种起点的假说,分析其原因。(2)从材料中提取2个或以上考古新发现信息并结合所学知识,自拟一个论题,并对其加以阐释。(要求:论题明确,表述成文;叙述完整,史论结合;条理清楚,逻辑严密)

材料

史料一 “当更张而不更张,虽有良工不能善调也;当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。”“诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书》

史料二 “物物皆是理。如火之所以热,水之所以寒,至于君臣,父子间皆是理。”“诵《诗》《书》,考古今,察物情,揆人事,反复研究而思索之,求止于至善,盖非一端而已也。”

——《遗书》

史料三 “物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。”

“无善无恶心之体,有善有恶意之动。知善知恶是良知,为善去恶是格物。”

——《传习录》

指出材料中三则史料所涉及的儒学主要代表人物,并结合中国古代史的知识谈谈你对儒学发展的认识。(要求:史论结合,逻辑清晰)

材料 中方史料称:1788年(乾隆五十三年),缅甸使团百余人,携带大批礼物及金叶文,来到北京进贡——这是长达七年的清缅战争于1769年结束后,两国朝贡关系的首次恢复。

缅方史料称:因为1787年清朝皇帝派了一支三百余人的使团到缅甸,呈上了各种礼物,所以1788年朝贡的实质乃是一次回礼。(但在中方史料中无该使团踪影)

学者考据与推断:“这是由缅甸八莫土司和一些从云南来的商人一手策划的,因为他们特别关心全面恢复两国之间的贸易。他们先是让一些人冒充中国皇帝的使团赴缅,缅王以礼相待,旋即遣使回访北京。此时,土司和商人们便巧做安排,让使团翻译离开,换上自己的翻译。

这样,当缅甸使团到达中国皇帝那儿时,他们的翻译便解释说这个团是来进贡的。中国皇帝十分高兴,便下令全面恢复两国(朝贡)贸易。”

——摘编自高伟浓《走向近世的中国与“朝贡”国关系》

根据材料并结合所学知识,阐述从材料中发现的历史现象,并得出一个结论。(要求:现象源白材料,结论明确,史论结合,表述清晰。无论着眼于贸易、外交等历史史实分析,还是着眼于史料实证、历史解释等学科方法分析,均要与材料有关联,言之有理)8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料 有学者根据各种史料估算,整个明清时期,流入中国的美洲白银不下于4亿两,而日本和美洲流入中国的白银总数至少有6亿两。……美洲及日本白银的大量流入,引起了物价上涨,生产利润得到了极大提高,这样一来就驱使着更多的居民从事手工业生产。在苏州府、松江府的一些村落中,居民将自己的手工业品拿到市场上去卖,获得更高的利润。再者因为手工工场形成了一种规模,出卖自己的劳动力也可以获得相应的收入。通过这些途径,乡村的商品经济便逐渐发展起来,这些乡村也逐渐成为地方的贸易中心。

——摘编自徐毛敏《明清江南市镇与白银资本关系研究——以苏州府、松江府为中心》

根据材料并结合所学知识,围绕“白银流入中国”自拟论题,并加以论证。(要求:观点明确,史论结合,论证逻辑严密,表述成文)

棉花产业发展编年简史

(1)古代棉花种植起源于南亚、中美洲和东部非洲。中世纪时,许多欧洲人想象棉花是植物和动物的混合——一种“植物绵羊”。

(2)宋代,棉花由海路传入内地并在南方推广;元朝,在农村广为普及,松江府成为棉纺织业中心;到1433年,中国臣民可以用棉花抵税。《天工开物》中记载,“棉布,寸土皆有”、“织室,十室必有”。

(3)1497年,达·伽马到达印度;1600年,英国东印度公司成立;1500—1760年间,大约500万非洲奴隶被贩卖到新世界的种植园中去工作。

(4)1750年,中国棉花产量约15亿磅,仅次于印度,占世界第二。

(5)1765年,哈格里夫斯发明珍妮纺纱机。1812年,利物浦出现棉花期货交易,英国成为世界棉花网络中心。

(6)

(7)1889年,由李鸿章主持筹办的上海机器织布局正式投产,是为中国第一家机器棉纺织工厂。1899年,张謇在南通投产大生纱厂。

(8)2012年,中国的工厂拥有世界上近一半的纱锭和织机,消耗世界原棉产量的43%(亚洲占82.2%),而北美和西欧仅分别使用全球棉花产量的4.2%和0.7%。200多年后,全球棉花的大部分使用再次集中在1780年以前的棉花产业中心地带。

——摘编自【美】斯文∙贝克特《棉花帝国》,民主与建设出版社,2019年3月

阅读上述关于棉花产业发展编年简史,提取相互关联的史料,结合所学知识自拟论题,进行阐述。(要求:观点明确,联系符合逻辑,史实准确,论述充分,表达清晰。)吴淞铁路的拆与建

1876年6月,英国商人未经允许建造了一条从上海至吴淞的铁路,招致清政府的强烈反应。经过交涉,清政府以28.5万两白银赎回,在两江总督沈葆桢的主张下拆毁。

材料一 英国《泰晤士报》载:其处置吴淞铁路一事,人皆知之,中国阻止进益之党不作他事,止以禁止改变为务。毁弃铁路主议何人,不可得知。闻共有七人,史册内载历来开创有七个圣人,似此可编列“七愚”姓名,传之后世。

——摘自郭嵩焘《伦敦与巴黎日记》

电线、铁路皆中国数年后不能自己之事,昊淞则非其地。洋人所以不患亏本者,冀中国许其起卸进出口货物耳,不告而擅为之,于国体有损,即买归中国,断无自乱关章,以开漏税之端。

费钱买之,又必费钱续之,且必仍用其人……任彼自造害也,我买而续之亦害也……并无轻者。

——摘自(清)沈葆桢《沈文肃公牍》

材料二 1898年,在吴淞铁路原路基的基础上又重新筑成了铁路(淞沪铁路),此时距吴淞铁路拆除已过了21年。考虑到清政府也正是这个时候才开始大规模地修筑铁路,吴淞(淞沪)铁路的拆和建,可以看作是中国近代化迟误的一个缩影。让国人痛心的是,1898年铁路重建的时候,国家主权的丧失,不仅没有比1877年减少,反而是大大地增加了。

——摘编自苏生文《中国早期的交通近代化研究》

(1)对于吴淞铁路的拆除,材料一中两则史料的看法有何不同,分析其原因。(2)根据材料并结合所学知识,对“吴淞铁路的拆与建”进行评述。(要求:表述成文,立论正确,论证充分,逻辑清晰。)