材料 宋应星,字长庚,江西奉新人。明代万历四十三年(1615)中举后五上公车不第,遂放弃科举,转向对实用生产技术的研究。著《天工开物》一书。《天工开物》初刊于崇祯十年(1637),分3卷,计有乃粒、粹精、作咸、甘嗜、膏液、乃服、彰施、五金、冶铸、锤锻、陶埏、燔石、杀青、丹青、舟车、佳兵、曲蘖及珠玉共18章。这部书不仅在总结农业经验方面可与徐光启《农政全书》相媲美,而且还总结了手工业的经验,反映了当代的手工业生产水平,如对纺织、染色、制盐、造纸、烧瓷、炼铁、炼钢、榨油、开采矿物、制造军器火药等生产过程和工序,都有详细的介绍。在总结生产实践的基础上,书中还提出一些对化学、物理变化的认识,在理论上具有一定价值。宋应星将此书命名为“天工开物”,寓意靠人的智慧和技术从自然界开发出有用之物,这种思想在当时无疑是相当进步的。

——摘编自张岂之《中国历史》

(1)根据材料,归纳宋应星所修《天工开物》的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析宋应星取得成就的原因。

材料一漕运始于先秦,最初规模有限,主要为军事行动服务。先秦时期,各诸侯国纷纷开挖运河,如吴国开凿的堰渎、胥浦和邗沟,魏国开凿的鸿沟,齐国开凿的淄济运河等。唐宋以后中央集权的运行体系日趋完善,北宋的汁梁、南宋的临安、元朝的大都、明清时期的北京都是重要的人口聚居区。经济重心南移后,政治中心与经济中心出现分离的趋势,为保证京师的供给,需要源源不断从南方调运粮食,这项任务逐渐成为漕运最重要的职能。

——摘编自陈忠海《古代漕运与“河海之争”》

材料二

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代漕运的变化并分析原因。

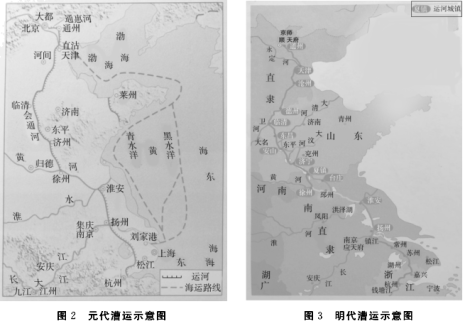

(2)根据材料二并结合所学知识,指出元代与明代漕运的主要区别,并分析明代漕运对经济发展的影响。

3 . 材料 汉代教育领域的改革

| 汉初 | 汉延秦制,于诸子百家各立博士,其数多至数十人。朝廷所崇信的学术,黄老之外,便是申韩,对于儒家思想并不重视 |

| 汉文帝时 | 采纳贾谊的主张,以礼乐教化转移风俗,儒家思想才渐渐抬头 |

| 汉武帝建元五年(公元前136年) | 武帝增置五经博士,形成儒家独尊的局面 |

| 汉武帝元朔五年(公元前124年) | 为五经博士置弟子员50人,以受经术,期限为1年。弟子员主要选自民间18岁以上的子弟。毕业后,能通一经以上的可补“文学掌故”,等第高的可充任郎官 |

——摘编自傅乐成《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出战国到汉代教育领域发生的变化。

(2)根据材料并结合所学知识,分析汉武帝发展教育的政治背景,并说明其影响。

材料 1950-2010年中国、美国与世界的城市化水平一览表

| 年份/国家 | 美国 | 中国 | 世界 |

| 1950 | 64% | 11.18% | 29.00% |

| 1960 | 69.90% | 19.75% | 32.80% |

| 1970 | 73.60% | 17.38% | 35.90% |

| 1980 | 73.70% | 19.39% | 39.10% |

| 1990 | 78% | 26.41% | 43% |

| 2000 | 79.10% | 36.22% | 46.70% |

| 2010 | 82.10% | 49.95% | 50.80% |

——摘编自《中国统计年鉴》《国际统什年鉴》

如表能够反映城市化进程变化的多种趋势。请指出其中一种变化趋势.并说明其形成的历史原因。

材料 北魏时期,为了防御柔然的骚扰,在北部边境自西向东设立了沃野、武川等六个军镇,军士以鲜卑人为主.北魏前期,六镇地位重要,将士往往以军功得官,孝文帝汉化改革后,朝廷南迁,且重文轻武,六镇地位下降,当地鲜卑子弟受到歧视,仕途艰难,与迁洛并汉化的鲜卑人差距悬殊,“处世无入朝之期,在生绝冠冕之望”,不满情绪日益强烈。加上镇民内部贫富分化,将官欺压军士等原因。公元523年,沃野镇民首先杀镇将而反,六镇军士纷纷响应。后来起义虽被镇压下去,但内部矛盾并未解决。公元534年,北魏在内乱中正式分裂为东、西两部分。六镇军人及共后裔也成为此后百余年中北方乃至全国历史舞台上的主角。六镇后裔中的杨坚、李渊相继建立了隋唐,实现了全国的统一。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括北魏后期六镇起义的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析六镇起义的影响及对后世改革的启示。

材料一 起初,《十二铜表法》以及其他法律仅适用于罗马公民,居住在罗马的外邦人得不到法律的保护。随着罗马对外扩张以及国际交往和商业的发展,罗马公民同外邦人和被征服地区居民在法律上的矛盾和纠纷日益增多,同时产生需要局部承认外邦人的合法权利并予以法律保护的问题,由此逐渐形成万民法。进入帝国时期,罗马统治者也时常表现出君主专制的倾向,但统治理论很大程度上仍然以自然法思想为归依。

——摘编自齐世荣《世界史》

材料二 古代中国法律起源很早,但并无公开条文。春秋后期,郑国“铸刑书”,晋国“恃刑鼎”,开始将法律公之于众。战国时期,各国变法大多是在法家思想的指导下进行的,其中又以秦国商鞅变法最为深入。法家思想也就成为秦朝立国的主导方针,对秦朝的建立和速亡产生了重大影响。

汉朝以亡秦为鉴,约法省刑,简易疏阅。《唐律》继承了汉晋以礼入律的传统,量刑定罪“一准乎礼”,明确规定“德礼为政之本,刑罚为政教之用”。亲属间犯罪,虽行为相同,而识其亲疏量刑大异.如骂人本不构成犯罪,但子孙骂父母即属不孝,罪当处死。作为中华法系的集大成者,《唐律》对亚洲各国立法产生了重要影响。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦朝和罗马帝国重视法律治国的时代背景

(2)根据材料二并结合所学知识,指出与秦朝相比,汉时期对中华法系的发展。并对其进行简要评价。

材料一 湘赣边界的秋收暴动是在共产党的旗帜下进行武装斗争的伟大尝试,它在开始时也是以攻占大城市为目标的,在暴动遭到严重挫折时,毛泽东能够坚持从实际出发,实事求是……在实践中开始闯出一条与农民相结合,在农村建立革命根据地以保存和发展革命力量的道路。这条道路代表了1927年国民革命失败后中国革命的发展方向。

——摘编自《毛泽东与中央早期领导人》

材料二1927年11月9日至10日,瞿秋白在上海召集了中央临时政治局扩大会议,会议做出《中国现状与共产党的任务决议案》,强调了“暴动”的重要性:城市工人暴动的发动非常之重要;轻视城市工人,仅仅当作一种响应农民的力量,是很错误的……城市工人的暴动是革命的胜利在巨大暴动内得以巩固而发展的先决条件……当然,最激烈的主张暴动的,是共产国际新任全权代表罗明纳兹。会后以瞿秋白为首的中共新中央,向各地党组织发出了一系列要求组织暴动的指令,但都一一痛遭失败。

——摘编自《历史选择了毛泽东》

材料三 遵义会议通过了《中共中央关于反对敌人五次“围剿”的总结决议》。决议根据党和红军当时所处的战争环境,集中解决了最有决定意义的军事路线问题。鉴于当时党内大多数同志对王明“左”倾冒险主义在政治上的错误尚未清醒认识,决议上写了“党中央的政治路线无疑义的是正确的。”

——郑广谨等著《中国红军长征记》

(1)结合材料一、二及所学知识,概括当时党内在探索革命道路上存在着何种分歧,并分析产生原因。

(2)结合材料三及所学知识,概括遵义会议召开的背景、特点。

(3)结合三则材料和所学知识,概括中国共产党在探索适合中国国情的革命道路过程中所体现出的特点和历史作用。

材料一 1834年,英国通过了“济贫法修正案”,即“新济贫法”,它规定:从1835年7月1日起一律停止对济贫院外所有壮年男子的救济……我们可以看到,新济贫法实际上是对旧有济贫法的一次重大变革与修改,在救济方式、救济对象的确认以及具体的管理方面都做出了巨大的变化。从旧济贫法到吉尔伯特法、斯皮纳姆兰法,政府的救济在不断的宽松,而新济贫法则一反常态,使济贫要求变得严厉起来。

——摘编自百度百科

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“新济贫法”颁布的主要目的。并扼要说明此法出台的历史背景。

材料二 20世纪30年代中期以前,美国政府一般对经济和社会生活持自由放任式的不干预态度,人们认为穷人应该对自己的贫困负责,政府没有义务为了帮助穷人们人为地改变市场竞争和淘汰法则。20世纪30年代中期以后,美国人逐渐承认贫困不仅仅是个人的事,更多的是由社会原因造成的,政府该介入社会福利事业。

——牛文光《美国社会保障制度的发展》

(2)根据材料二,概括20世纪30年代美国政府对待贫困问题态度的变化,并结合所学知识,指出罗斯福总统为解决当时美国的贫困问题采取了哪些主要措施?

材料三 农民占了中国人口的绝大多数,解决他们面临的问题,改善他们的生活是项长期艰巨的任务。邓小平在1987年指出:农村人口占全国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困。坦率地说,在没有改革以前,大多数农民是处在非常贫困的状况,衣、食、住、行都非常困难,党的十一届三中全会以后决定在农村改革,给农民自主权,给基层自主权,这样一下子就把农民的积极性调动起来了,面貌就改变了。

——摘编自《邓小平文选》第3卷

(3)材料三中“农村改革”的主要内容是什么?根据材料三并结合所学知识分析,“农村改革”产生了哪些积极影响?

材料 明初以来,据《大统历》推算所作的天象预报已多次不准。崇祯二年五月日食,钦天监的预报又发生显著错误,而礼部侍郎徐光启依据欧洲天文方法所作的预报却符合天象。由此徐光 启等人力呈改历,崇祯皇帝批准,设立历局进行改革。历局人员从翻译西方天文学资料起步, 力图系统、全面地引进西方天文学的成就,还聘用了意大利人龙华民、罗雅各,瑞士人邓玉函, 德国人汤若望等,历经六年,完成《崇祯历书》。书中大量引进了哥白尼的《天体运行论》,明确 “地球”的概念;在计算方法上,介绍了球面和平面三角学;在坐标系方面介绍了黄道坐标系。 从此我国的天文学计算体系从传统的代数学体系转变为欧洲的几何学体系。然而其内容的重 大变化引起朝堂震动,他们以“未入大统之型模”,“不符祖制”等力阻其颁行。直至清初,传教 士汤若望将《崇祯历书》改为《西洋新法历书》呈报清廷最终得到采用。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括明末历法改革的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析明末历法改革的影响。

材料一 乾隆、嘉庆、道光三朝的人口迁移,呈愈演愈烈之势。人口的急剧增长,人地关系日益紧张,同时统一多民族国家进一步发展,边疆和内地联系加强,城市工商业繁荣,赋役制度的改革等成为了自发的人口迁移运动的推力和拉力。迁移的种类,基本分农垦型、商贩型、工匠及佣工型三大类,其中,农垦型指流向(东北、内蒙、新疆、云桂黔、台湾及东南等)边地或(内地各省区)山区,开垦土地,务农为生计的迁移,这是迁移的主流。“长期的超省际移民和大量开山垦荒”,大大拓展了全国耕地面积,生产了足以维持三四亿人口的粮食。“农桑本业人余于地,不能耕种者,不得不逐末谋生”,也推动人口流向异地城乡。清代中期的工商业空前繁荣,与大量过剩农村人口广开谋生路,从事各项非农产业密切相关。

——摘编自《清代中期的人口迁移》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括清代中期人口迁移的特点与历史影响。

材料二 中华人民共和国成立后,大批的军人就地复员。大规模的建设开始后,很多农民就到城市做了工人。当时北方建了很多大规模的棉纺厂,很多农民、女工就进了城做了工人。还有很多人支援东北重工业,所以也有大批的流动。……北京成为首都以后,文化名人、服务业都到北京去了。

——葛剑雄《人往高处走,社会离不开迁徙自由》

(2)从1949年到上世纪50年代后期我国人口流动的主要方向是什么?这一时期人口流动的主要原因是什么?

材料三 近代英国城乡人口变迁表

| 时间 | 1750年 | 1800年 | 1850年 |

| 城市人口(%) | 21.0% | 27.5% | 52.0% |

| 农村人口(%) | 79.0% | 73.5.0% | 48.0% |

——引自《近代早期英国的圈地运动与制度变迁》

(3)归纳材料三的现象并分析出现这种现象的原因。