材料一 秦汉时期政治上的统一为水陆交通的发达创造了有利的客观条件,所以当时的水陆交通比春秋战国时期要发达得多。驰道是秦汉时期陆路交通网的主干,可通向全国主要城市。驰道于秦始皇二十七年(公元前220年)开始修建、早期的驰道以秦的都城咸阳为中心,延伸到全国各地,其分布区域是:“东穷燕、齐(今河北省、山东省广大地区),南极吴、楚(今江苏省、安徽省和湖北省)”,“西至临兆、羌中(今甘肃省、青海省一带),北据河为塞”,并沿阴山至辽东(今辽宁省辽阳县北)。

——张传玺、楼宇烈等《中华文明史》

材料二 由于陆上丝绸之路有很大局限性,除了沿途自然条件比较险恶,更为严峻的是受西域政治形势影响而经常阻断。唐与突厥、吐蕃的战争,西亚阿拉伯国家的军事扩张,使陆上丝绸之路难以维系。陆上运输主要靠马匹、骆驼等,运载能力有限,费用高,而海上船舶运载量大,费用低。安史之乱以后,大批北方人南迁,使江淮地区经济获得空前发展。“国家用度”尽仰江淮出口的大宗商品丝绸、瓷器、茶叶等。陆上丝路只是向西部内陆方向发展,难以到达朝鲜、日本、东南亚、非洲等地,而海上丝路则相对要自由得多,辐射面要大得多。

——摘编自杜瑜的《海上丝路史话》

材料三 随着经济作物种植的扩大,以苏州府、松江府、嘉兴府、湖州府为中心的三地区,出现了棉作压倒稻作,桑蚕压倒稻作的新趋势。与此同时,在江南地区,朱泾、朱家、罗店、南潯、菱湖、濮院、乌、双林、盛泽等成为著名的棉花、丝及丝棉纺织品集散地。各区域性商人集团的大量出现,各类富商大贾生活条件、生活观念的改变,也冲击着传统的社会观念。

——摘编张敏英《明清商品经济思想研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析秦汉时代交通发展带来的影响及古代“海上丝绸之路”取代“陆上丝绸之路”的原因。

(2)根据材料三并结合所学知识,概括明清时期商品经济发展的表现,并分别从思想、文化角度指出明清之际“社会观念”变化的具体反映。

材料一 《耕织图》是反映中国古代农业生产状况的重要文物。图1、图2为绘制于清朝雍正年间的46幅《耕织图》组图中的两幅。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代农业生产的特点。

材料二 十九世纪四五十年代中国土特产品出口量简表

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代经济发生的变化,并分析导致这些变化的原因。

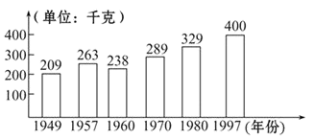

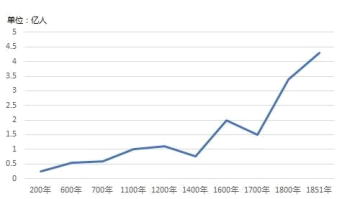

材料三 新中国成立后中国粮食人均产量变化图

(3)请从材料三的图中任意选取两个年份,概括这两个年份之间我国粮食人均产量的变化趋势,并结合所学分析造成这一变化的原因。

| A.美国进攻伊拉克不得人心 | B.欧洲走上联合反美的道路 |

| C.世界格局呈现多极化趋势 | D.冷战后世界矛盾产生变化 |

材料一

图1 |  图2 |  图3 |

图4 |  图5 | |

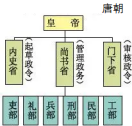

材料二 有史学家认为,从秦汉起,官僚体制就是中国制度的核心问题,而这个核心问题又可以分成两个大的子问题:一是官僚体系内部的权力制衡;二是官僚的选拔问题。

(隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核……与此同时,选举权也集中到中央…

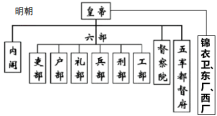

材料三 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是不差的。

——钱穆《中国历代政治得失》

请回答

(1)据材料一中图1、2、3所示,指出从秦到唐中枢权力体制发的变化。

(2)结合材料一图3,说明唐中央官制变化带来的影响?综上材料分析这一矛盾演变的趋势。

(3)据材料二为解决“官僚选拔问题”隋唐统治者有何创新?结合所学知识分析该选官制度的积极影响

(4)材料三认为明清时期政府由一个皇帝来独裁,请举史实说明。

材料一 “唐因隋制,以三省之长,中书令、侍中(门下)、尚书令,共议国政,此宰相职也。中书取旨,门下封驳,尚书奉而行之。”

——《新唐书·百官志一》

材料二 由于山川形便原则是促成地方割据的一个重要因素,因此从秦代一开始,统治者便有意识地采用了犬牙交错的原则与之相抗衡……元明清时期,这一原则更发展得淋漓尽致。另外,无论是基层政区还是上层政区,其地理分布变化的总趋势都是从北密南稀到南密北稀的逆转,由秦代北方是南方的两倍余,到隋代南北大致相等,到清中叶,南方政区近于北方的两倍。

——摘编自周振鹤《体国经野之道》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出唐朝时期该制度对中央权力运行的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国古代行政区划的基本原则和总趋势。

(3)结合所学,简要说明中国古代政治制度的发展趋势。

材料一 明代瘟疫爆发频繁,往往伤亡惨重。为了做好灾前预防,明王朝设有专用救灾的预备仓制度,疫灾发生后,可以起到平抑粮价稳定市场、减轻灾民负担的作用。对各地出现的疫情,官员必须及时组织人员深入灾区,认真勘察灾情并如实报告。在疫情较轻微的时候,官方只免费向民众施药。在疫情很严重的时候.往往饥荒相伴,官方常常施药和施粥相结合。在疫情最严重的时候,病死者众多,明朝还创建义家组织助葬,并且疏散大量聚集的工匠、夫役、军队等,降低其密度,减少聚集时间,改善卫生环境,以减少疫情。除此之外.明代在中央设太医院,地方设惠民药局,分工合作,各司所职。政府和医家还重视瘟疫研究.出现了如《痘疹心得》《瘟疫论》等大量瘟疫防治的医书。明代的民间救助在应对瘟疫灾害时,也常表现得较为活跃。除却亲属社会关系之外.非亲属中的同年、同乡、邻里、朋友、同僚、主客等社会关系,以及各种慈善和救济组织在疫灾教助中也是不可忽视的重要力量。政府对灾后重建也比较重视。采取安抚政策.抚恤灾民.包括量情减轻或减免地方赋税、徭役、军役负担、赎还被卖男女、制止疫区犯罪、移民到疫区、招抚流民复业等等。

——据陈旭《明代瘟疫与明代社会》等整理

材料二 1439—1640年间,英国伦敦是当时欧洲鼠疫疫情最为严重的城市之一。15世纪末期英国的防疫组织很不完备.措施也显得零乱分散.大多数是效仿其它国家的做法,防疫成效不大。16世纪以来,都铎政府的防疫立场开始发生重大变化,采取各种措施,建立相关机构来组织防疫。1578年以前,防疫措施主要由各郡自行制定。为了便于集中管理、统一指挥防疫工作,英国议会通过了“关于被瘟疫感染人群的管理法案”。根据法令.郡治安法官全盘负责所在地区的防疫工作;各教区牧师、济贫理事会同看守人、检查人、监督人等定期(每周)向治安法官递交疫情报告;郡治安法官定期召开会议,讨论疫情和应对措施,并及时将疫情材料整理后汇报枢密院,以便中央及时掌握国家的疫情动向。在严酷的防疫斗争中,英国的防疫预警机制逐渐形成。英国政府还比较重视解决和瘟疫相关的社会问题,如乞丐流民问题。1572年伊丽莎白女王签署法案,将“普通税”作为济贫基金,对乞丐和流民进行救济,这是英国社会保障制度正式建立的标志。此外,英国政府还颁布了《济贫法》《习艺所法》等一系列法案,使更多的低收入家庭得到最低的社会保障。在英国政府和民众紧密配合之下,17世纪下半期以来英国各地所发生的瘟疫明显减少。

——摘编自陈凯鹏《近代早期英国政府的“防疫"对策》

(1)根据材料,概括明代应对疫灾措施的主要特点,并结合所学知识简析其意义。

(2)根据材料二,指出英国政府防疫对策的演变趋势。综合上述材料并结合所学知识.谈谈你的认识。

| A.自然经济解体促进城市化进程 |

| B.外国经济入侵导致农村的凋敝 |

| C.南方城镇化趋势明显高于北方 |

| D.中国被卷入资本主义世界市场 |

| A.义务教育开始建立和普及 | B.正在顺应工业革命的趋势 |

| C.教育体制已发生根本改变 | D.学校教育取代了家庭教育 |

材料 在近代以前的中国,国家认同主要发生在官僚群体和读书人中间。国家认同的核心集中体现在对专制君主的忠诚,聚焦于某一姓的君主系统的王朝。

随着西方入侵,近代民族国家观念传入中国。19世纪晚期,孙中山等人提出“中华民族”的概念。辛亥革命后,孙中山提出“五族共和”理论。随着五四运动与国民革命运动的推进,“中华民族”、“中国”和“国民”的概念逐步深入人心。在国共两党的斗争以及日本帝国主义的入侵的情况下,国家难以统一,使得国家认同主要体现为国族认同,即中华民族认同。抗日战争时期,中华民族国族认同达到高潮,在知识界掀起了 “中华民族是一个”的大讨论,傅斯年指出“中华民族是整个的”,“是历史的事实,更是现在的事实”。这一时期,知识界、政界甚至全民的参与使国家认同得到全面推进。

1949年后,中国共产党高度重视国家认同,开启了国家认同的新篇章,实现了民族认同与国家认同的统一。朝鲜战争、苏联屯兵边境,极大的战争威胁与边疆局部冲突都成为国家认同提升的动力。改革开放后,经济领域成效显著,社会开放,国家认同感迅速提升。近年来,“中国崛起”振奋人心,“中国”得到世界的认同反过来也强化了国家认同。

——摘编自贺东航等《中国国家认同的历程与制约因素》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立前国家认同的变化趋势并分析变化的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立后推动国家认同发展的因素并说明国家认同发展的意义。

| A.首次过亿得益于生产技术的革命性变化 |

| B.世界联系加强背景下首次达到两亿 |

| C.1700年后直线上升根源于赋税制度改革 |

| D.国家分裂时期人口都呈现下降趋势 |