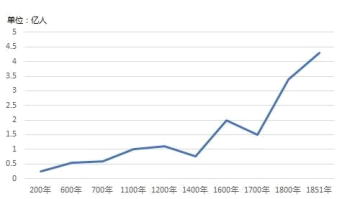

| A.首次过亿得益于生产技术的革命性变化 |

| B.世界联系加强背景下首次达到两亿 |

| C.1700年后直线上升根源于赋税制度改革 |

| D.国家分裂时期人口都呈现下降趋势 |

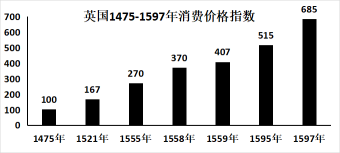

| A.欧洲贸易中心转移到大西洋沿岸 | B.西欧掠夺大量金银引起通货膨胀 |

| C.自由贸易使英国工业品大量外销 | D.生产发展导致国民收入大幅提高 |

材料一 后稷曰:“所以务耕织者,以为本教也。”是故天子亲率诸侯耕地籍田,大夫士皆有功业……后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。是以春秋冬夏皆有枲(xǐ麻的雄株)丝茧之功……是故丈夫不织而衣,妇人不耕而食,男女贸功,以长生,此圣人之制也。

——吕不韦《吕氏春秋·上农》

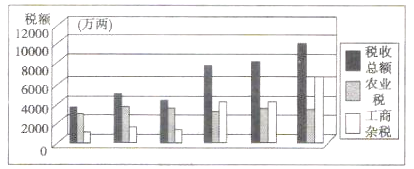

材料二 清代中期农业税与工商业杂税变化趋势图

材料三 20世纪80年代初,农业生产实现了平稳较快增长,城乡差距曾一度缩小,但到90年代后期,城乡差距再一次拉大。由于我国人口基数大、人口增长快的影响,虽然一部分劳动力流动到城市或者乡镇企业工作,农村农业劳动力人数在这一时期继续增加,但是农业就业人数占农村就业比重从1978年的90.75%变为1991年的80.29%。农业增加值占农村增加值的比重从1978年的83.1%变为1991年的64.24%,到2008年,这一比重达到最高峰,接近28%。

——摘编自《现代中国经济社会转型:从二元结构到四元构(1949~2009)》

(1)根据材料一,指出中国古代农业的主要经营方式是什么?结合所学,分析自耕农经济在中国古代社会中的地位和作用。

(2)材料二的图中可以得到哪些信息?根据材料二和所学知识概括当时经济发展的主要特征

(3)根据材料三,概括改革开放后,中国农村经济发展的特点,并指出20世纪80年代初农村生产较快增长的主要原因。

材料一 新石器时代,关中平原已出现农耕活动。战国时期,铁农具的使用和商鞅变法奖励农垦的政策,增加了耕地面积和粮食生产量,关中平原由此最早获得“天府”的誉称。郑国渠建成,关中为沃野,无凶年,“秦以富强,卒并诸侯”。据司马迁记载,秦汉时关中财赋占天下十之六。

河北地区也是北方农耕起源地。安史之乱前,河北平原是全国最发达的农业区。唐前期运往长安、洛阳的粮食主要产于河北平原。

东汉末年以来,中原战乱,人民“避地江南甚众”,带去了先进的技术。使江南地区成为农业发达区。安史之乱发生后,中原人口又大批南迁。韩愈说:“当今赋出天下,江南居十九。”

——摘编自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 宋朝时出现的“苏湖熟,天下足”的现象,进入明代后,发生了变化。原先曾经以天下粮仓闻名的苏州、湖州及其周边地区,“地窄人稠,民间多以育蚕为业,田地大半植桑,岁产米谷,除办漕外,即丰收之年尚不敷民食,向藉(凭借)外江商贩接济。”大约在15世纪,长江中游的湖广地区作为“天下粮仓”已成定局,所产粮食沿着长江而下,源源不断供应江浙各地。明末刊本的《地图综要》内卷“湖广总论”记载,“楚固泽国,耕稼甚饶,一岁再获……谚曰:‘湖广熟,天下足’。言土地广沃,而长江转输便宜,非有他比。”于是,“湖广熟,天下足”的格局,取代了“苏湖熟,天下足”的格局,形成了一个划时代的变化。

——摘编自樊树志《晚明大变局》

(1)依据材料一、二和所学知识,指出中国古代产粮中心转移的方向。并分析中国古代产粮中心发生转移的原因。

材料三 国之所以兴者,农战也……故治国者欲民者之农也。国不农,则与诸侯争权不能自持也,则众力不足也……圣人知治国之要,故令民归心于农。

——摘自《商君书·农战》

腹饥不得食,肤寒不得衣,虽慈母不能保其子,君安能以有其民哉!明主知其然也,故务民于农桑,薄赋敛,广蓄积,以实仓廪,备水旱,故民可得而有也。

——摘自《汉书·食货志》

材料四 严复认为中国古代将农业称为本业,工商业称为末业是正确的。但是,这属于先后次序之分,并非轻重、主次之分,尤其不能重此抑彼。严复认为农业生产的发展必须以商品流通和交通的发展为重要前提。如果交通不便,商品流通不畅,农产品没有销路,农业也不可能发展起来。如果“僻处陋荒,去都会市场远,而道涂险,不便转输,虽有膏腴,亦将久弃”,因此要发展农业生产,“必待水陆路涂既辟”,“以推广交通为不二之要图”。

——摘编自陈勇勤《中国经济思想史》

(2)比较材料三、四中农业思想的同和异。

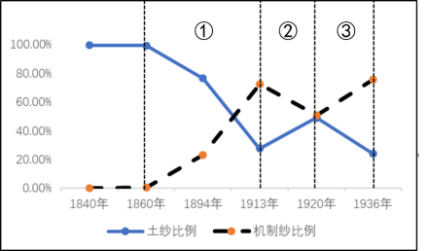

材料五 西方列强在鸦片战争后对中国进行的经济渗透导致中国原有的经济结构发生了一系列根本性变化,其中,最早受到冲击的就是以自然经济为特征的传统农村经济结构。

——依据许涤新、吴承明《中国资本主义发展史》绘制

(3)从上图中任选1个阶段,指出土纱与机制纱比例变化趋势并予以论证。

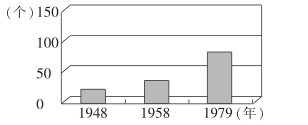

| A.世界贸易组织的不断壮大 | B.经济区域化的趋势加强 |

| C.新兴独立国家的大量增加 | D.不结盟运动的扩大 |

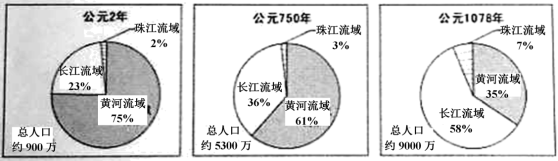

| A.北方农业生产的恢复发展 |

| B.魏孝文帝改革 |

| C.北魏统一了黄河流域 |

| D.北方民族融合趋势加强 |

该图反映了

| A.经济重心变化趋势 | B.南北方人口比例变化不大 |

| C.北方经济严重衰退 | D.南方的土地兼并日益严重 |

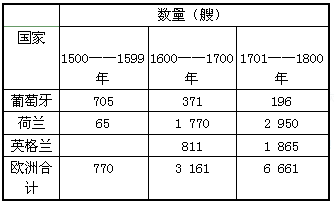

| A.亚洲成为欧洲争夺的重心 |

| B.工业革命完成对市场需求 |

| C.海上殖民霸权转移的趋势 |

| D.欧洲在亚洲赚取大量金银 |

| A.恩格斯主张放弃暴力斗争的形式 |

| B.马克思主义适应了社会进步的趋势 |

| C.19世纪末社会主义运动走向低潮 |

| D.议会斗争得到各国工人正常赞同 |

| A.从天下共主到中央集权 | B.民族认同感的增强 |

| C.各地区经济联系的加强 | D.中原文化已经统一 |