材料一15—18世纪的西班牙处在封建专制王权极盛时期,君王的权力高度集中。……殖民地的总督区便是西班牙王室针对美洲不同区域设立的地方性机构。总督们作为国王在殖民地总督区的直接代理人,是总督区的最高的统治者,集军事、行政、财政权于一身,每个总督区互不联系,直接隶属于西班牙王室。……殖民地的所有贸易活动均由西班牙王室设立的“贸易署”控制,实行垄断贸易政策。为了加强对金银矿场资源的控制,西班牙禁止任何人未经王室的允许在新大陆寻找和从事矿厂工作。

——摘编自项冶《15-18世纪西班牙美洲殖民统治的特点及影响》

材料二 英国殖民者最初到达北美时,就开始注意到英国人在美洲殖民地的定居和生存问题,并对这些殖民活动的管理较为放手。关于英属北美殖民地的类型,按照起源方式分为四类:公司殖民地,业主殖民地,契约殖民地和王室殖民地。这四类殖民地,都在建立和发展的过程中获得了王室的特许状。在特许状中,英王向个人或法人团体“给予、赠与并确认”了广泛的经济特权和统治权力。这些特许状一般永久有效。

——摘编自刘天骄《英国与其北美殖民地关系的法理分析——从特许状切入》

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出西班牙与英国在美洲殖民统治的不同。(2)根据材料并结合所学知识,分析西班牙与英国殖民统治存在差异的原因及对美洲殖民地发展产生的不同影响。

材料一 上古时期,并无法的概念,所有规范、仪式浑然一体,称之为“礼”。“周公制礼,以礼入法”;《管子》认为“宪律制度必法于道”,主张“法出于礼”。在古人心目中,礼即“德教”,道德实为法律规范的根本原则或灵魂。因此法律应该符合道德,成为中国古人的一般认识。自汉以来,董仲舒提出“罢黜百家、德主刑辅”;唐朝继承并延续了汉魏晋以来法律儒家化的潮流,法律公然规定了“亲亲得相首匿”的制度,公然破坏了自己的尊严而开方便之门。法律当“一准乎礼”就是中国古人评价法律的选择。当然,不论法律与道德谁主沉浮,二者都要以维护皇权为其首要考虑,这也是封建时代法律与道德不可逃脱的命运。

——摘编自许世英等《中国古代法制中的法律与道德》

材料二 在西方,“神的法则”是法律的渊源。对宗教忠实地信奉,使得人们保持了对法律的敬畏。西方历史上,法律不仅脱胎于宗教,而且有些宗教式的规则直接发挥着法律的效力。古希伯来法律与希伯来一神教密不可分,兼有戒律和道德规范的性质。这造成了法律、宗教和道德三者的糅杂和融合。“摩西十诫”就是这种“三合一”的典型。到中世纪,教会通过对欧洲几乎全部信仰基督教的人民适用教会法,使教会法实际上起到了欧洲世俗法的作用。教会所强调的“法律面前人人平等”原则及其司法程序方面的楷模作用等,均对近代西方法律产生极其深远的影响。在公法领域,美国最高法院首席大法官座椅的上方,“美国之鹰”护卫着圣经中的“摩西十诚”;在司法领域,西方各国的婚姻法也都规定了宗教仪式可以是婚姻成立的有效形式要件。

——摘编自陈敏《中西方宗教对法律影响之异同的探原》

(1)根据材料一,概括指出中国古代法律的特点,并结合所学知识进行简要评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括说明宗教伦理对西方法律的影响。

材料一 在远古中国,人类进入聚居生活之初,最先用的原始城市平面是非凡何形的圆形聚落布局。在群居生活基于理性渐发展以后,圆却渐渐演化为几何图形的方形。商周时期,华夏民族定居,开给有了文字记,形成了讲人伦、重礼治的观念,此前“无意识”地出现的方城形制,则因其体现了统治阶级“王建国,方正位,体国经野"的王权思想,国被周王朝作为“礼制”的内容或化身,融入了城市与建筑。

——摘编自万艳华《论我国古代城市建设模式》

材料二 唐长安城分为宫城、皇城和外郭城三城,其中宫城与皇域主要为城市的政治功能空间,外郭城为居住功能空间和商业贸易功能空间,以坊里为区域位,共有109坊,分三种类型。首先是市坊,东西两市,为城市商业贺易功能空间;其次是以居住为主的坊里,为域市居住功能空间;再次是功能单一的坊里,如个别大型寺院、国林、军营校场等独占一坊之地。通过这样的城市布局,唐长安城实现了严格的功能分区,三者分割,互不打扰。随着商品经济的发展,北宋开封的城市布局不再严格实行功能分区,逐渐演化成坊市混杂,出现复合功能空间。城市布局虽依然分官城、内城和外城三层,内城的城市功能高度集中,不仅体现都城的政治功能,还附载着经济、军事、宗教、居住等其他配套功能。北宋开封的商业功能空间突破了东市、西市的固定空间限制,而是流动地弥漫于荷巷、桥头、城门乃至寺院等城市空间。复合功能空间的出现使人口的市内流动更加频繁,虽有利于商品流通,便利生活,但一旦发生疫情就会迅速扩散,不利于疫情的预防与控制。

——摘编自牛鹏《中国传统城市规划与疫情防控》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括从远古到商周时期城市形制的变化,并简析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出由唐到宋城市布局的变化,并分析其影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析中国古代城市的特点。

材料一 西周建立后,逐步形成了以政治安全、经济安全、军事安全和社会安全为核心的国家安全思想。其中,政治安全又被放在最为核心的位置,具体内容包括“封建亲戚以藩屏周”、借助国民对天神和祖先的信仰强化政治势力、构建礼乐制度以明确等级秩序等。据《周礼天宫》所说,周王朝“以九职任万民”,其中排在第一位的就是“三农”,可见当时农业在国民经济中的重要地位。西周时期还未实现国家“大一统”,各地军事上冲突不断,周王从制定军事礼仪、统筹部署国家军事力量等方面形成相应的军事安全思想。为维护西周社会安全,周人形成以神权政治和社会伦常为核心的思想体系,并进一步围绕阴阳和谐观念构建出天下大同的社会理想,打造了中国古代理想社会的思想底框。

——摘编自辛文、韩鹏杰《国家安全学理论视角下的西周国家安全思想研究》等

材料二 鸦片战争以后,在西方列强坚船利炮的威胁下,中国传统的国家安全思想逐步发生嬗变。近代启蒙思想家和开明官员们开始“开眼看世界”,主张欲救亡图存必须先了解并学习西方。自此,中国开始谋求在近代国际关系体系下与世界进行正常的交往和互动。同时,有识之士对发展的认识逐渐超越了传统“以农为本”思想的局囿,注意吸收西方商业文明的成功经验。近代著名思想家郑观应曾指出:“各国并兼,各图利己,藉商以强国,藉兵以卫商。”19世纪中后期,在新疆阿古柏“政权”作乱及日本入侵台湾的陆海紧张局势之下,出现“海防”与“塞防”之辩。以左宗棠为代表的“塞防”派与以李鸿章为代表的“海防”派各陈利害,清廷最终采纳了左宗棠提出“东则海防,西则塞防,二者并重”的建议。但是,这种折中方案并未从根本上解决近代中国国家安全战略资源匮乏的问题,甚至间接导致了后来甲午战争中塞防与海防皆失的尴尬局面。

——摘编自王熙《四个维度看近代中国国家安全战略思想的嬗变》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简析西周时期国家安全思想的特点和意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括与西周相比,近代国家安全思想的新变化并分析其原因。

材料一 先秦的士在我国古代社会的阶级结构中是非常活跃、占有一定历史地位的阶层。西周的士,作为下级奴隶主,也要按血缘亲疏来区别大宗、小宗;当时不仅“士食田”“士竞于教”,而且(士)“大抵皆有职之人矣”,其职责包括“传言”和主察狱讼之事等。春秋以来,士阶层的成分、地位和作用都发生了很大的变化。

——摘编自詹子庆《先秦士阶层的演变及其历史地位》

材料二 明清之际,士人们开始抛却“君子谋道不谋食”的正统观念,在不抛却士人身份的同时兼营贾业,既享士子之声名,又得商贾之实利。商人中许多人在从贾的余暇,也习儒术,由此出现了所谓的“士商相混”的现象。明清四百年内中国人口增长了四倍多,但科举取士的数额并未相应增加……而明清时期的捐纳制度也成为读书人入仕的一条终南捷径。经商活动使读书人的视野由《四书集注》转向现实生活,实践活动使他们认识了程朱理学中不曾有的东西,于是符合商人利益的思想便应运而生了。

——摘编自谭廷斌《明清“士商相混”现象探析》

(1)根据材料一,概括西周士的特点,并结合所学知识分析校“春秋以来,士阶层的成分、地位和作用都发生了很大的变化”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明明清“士商相混”现象出现的原因及对思想领域的影响。

材料一 15世纪以后,英国经济发展水平不断提高,民间财富稳步增长,一些商人拥有了对外贷款等金融活动的资本,但放贷取利的行为在相当长的时期内被斥之为“高利贷”,备受教会谴责,英国国王也不断重申取缔高利贷的法令。然而高利贷活动屡禁不止,后来在宗教改革的冲击下,权威当局逐渐承认了利息的合法性。此后,放贷取利的行为一直为英国政府所认可。宗教改革后,大批修道院被解散,农业生产者从基督教会获得贷款渠道也被切断。生计艰难的小农为了生存不得不求助于私人放债者。16世纪以来,莫格兰境内涌现出相当一批银行从业者,他们通过一系列信贷活动,在英国财政和金融领域里相继扮演了重要的角色,但17世纪晚期,英国公共财政支出的扩张远远超出了私人银行家所能承受的范围,整个财政制度出现了被压垮的迹象。为了缓解财政窘境,1694年8月1日,英格兰银行正式宣告成立,它的问世标志着英国公共财政体系的建立。

——摘编自孙海鹏《近代早期英国银行业的兴起》

材料二 15—18世纪,中国资本市场中的钱庄、银号、帐局等新兴金融机构比之早期的典当铺以及钱铺、放帐铺发生了变异,除存款、放款、钱币兑换之外,更有过账业务及钱票发行等新业务,汇兑也大量为商人服务。因银行业机构的进展,更大份额的金融业务摆脱了地主、商人、官僚之家家产的形式,开始由正式的社会化金融机构进行,尤其是相当多的一部分票据化形式的商业信用通过早期的社会银行业机构进行。这一时期,作为主要业务的各种形式的信用放款、抵押放款得到了发展,更为引人注目的是存款作为重要业务形式也得到了发展,并在社会上普遍运用;存款的发展使商铺、金融机构扩大了资本规模;其次通过存款各种商铺及典当、钱庄、放帐铺等扩充了信用圈子,对18世纪以后钱票的出现起了相当的催化作用。

——摘编自刘秋根《15—18世纪中国资金市场发育水平蠡测》

(1)根据材料一,并结合所学知识,概括近代英国银行业兴起的历史背景。

(2)根据材料一、二,并结合所学知识,概括15—18世纪中国资本市场的新变化,并分析这些变化给中国社会带来的影响。

材料一 汉代国家以平籴法建立常平仓,在丰收的年景国家高于市场价收购粮食储在常平仓中,然后在荒歉时以低于市场价抛售,使备荒仓储有了更进一步的发展,并为后代所仿效和改进。隋唐时期国家除了设置常平仓之外,还以征税的手段建立义仓,并在灾荒时期无偿或者以借贷的方式救济灾民。北宋时曾对常平仓进行改革,实行以借贷为主的青苗法,南宋朱熹还倡导在乡村设立民间组织的社仓。明清时期也有国家兴办的预备仓、常平仓和地方兴办的社仓或者义仓。

——摘编自王一胜《中国古代备荒仓储与现代社会保障制度的重构》

材料二 灾荒肆虐、灾害频繁曾是陕甘宁边区乡村社会的一大顽症。陕甘宁边区党和政府把灾荒救济提高到政治高度,广泛开展群众性救灾运动。在党和政府的领导下,陕甘宁边区的乡村民众有着系统而具体的防灾备荒措施。第一,历数往年灾荒,增强灾荒意识。第二,制定生产计划,开展节约备荒。第三,开荒抢种,节约粮食。第四,创办义仓,互济互助。第五,兴修水利,植树造林。此外,边区群众还依据长期以来形成的防灾经验,依据天象变化来判断灾情灾象。在长期的生产实践中,边区群众总结出一系列行之有效的经验,这些生产经验在防灾备荒方面也起着重要作用。

——摘编自杨东《陕甘宁边区乡村民众的防灾备荒措施研究》

(1)根据材料一并结合所学,概括古代中国备荒制度的特点并简要分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学,指出与古代相比,陕甘宁边区备荒制度的不同点并简析其成因。

材料一 舞蹈伴随着人类的生存活动和生产活动而逐渐产生、发展以至演进。西汉时代特别是汉武帝时期,舞蹈有了重大发展:一是楚舜的兴盛,蕃名的《大风歌》《鸿鹄舞》汉人皆知为楚声。二是向外域开放,使内地舞蹈发生了变化。笛、箜篌的传入改变了音乐的旋律和情调。三是俗乐地位上升,宫廷舜以新的生命力。汉武帝在中央设立乐府,专门管理俗乐,出于这些原因,使得汉代成为我国舞蹈发展的算一个高峰时代。

——摘编自韩霞《中国古代舞蹈》

材料二 由于阶级矛盾和民族矛盾极端尖锐化,单纯的歌舞比较难以达到表现人民痛苦生活和反抗精神的艺术要求,因此,戏曲舞蹈逐渐融合到戏曲之中,戏曲舞蹈逐渐兴盛。戏曲舞剧直接承了唐歌舞大曲艺术,经过艺术家的创造形成了完整的培训体系和表演方法。戏曲异的表演主要包括几种类型:程式性表意动作、念白演唱时的表情身段、技巧性功夫表演如水袖等。

——摘编自袁禾《中国古代舞蹈史教程》

乾隆八十大寿,各处地方戏班纷纷进京,彼此又有相互观摩的机会,而徽班能采纳汉秦腔,加上昆曲等各种来源的唱腔与音乐,遂糅合雅俗唱腔于一炉,混合弦乐与管乐器为伴奏,更广泛地收纳不同剧种的演技特色,剧情多以形象地宣传道德、高台教化为主。形式上继承了传统美学“有无相生”“主象尽意”的写意性,终于发展为京戏。京戏取精用宏,既较地方戏精致,又较昆曲易懂,于是压倒了各种地方戏,上至宫廷公卿,富商大贾,下至贩夫走卒,皆成为京戏广泛观众群。

——摘编自许倬云《万古江河》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析汉代出现古代舞蹈发展高峰的原因。

(2)根据材料二,概括明清时期戏曲的特点,并结合时代背景简析戏曲在当时流行的原因。

(3)综合上述材料,说明艺术与社会现实之间的关系。

材料一 夏、商、周三代的法律史料,《尚书》《竹书纪年》和金文中有所记载。春秋战国之世,各国相继变法改制。秦汉以降,法典篇目和内容既沿袭前代,又结合当时需要有所创新。到唐代已形成了较完整的法律体系,后人称中华法系。内容上,既有关于官员职责、私有财产保护、赋役征收、商业管理、民刑诉讼等综合性法典,还有多种形式的单行法规。除成文法外,我国古代在基层和广大少数民族地区长期通行习惯法,法律形式多样。

我国古代法律文化是我国传统文化的重要组成部分。它立足于农业自然经济社会,受宗法制度影响形成的等级特权制度,适应古代社会的发展;它将人们在生产中积累的有益经验加以条理化;它贯穿人本精神和伦理道德,维护家庭关系;它寓礼于法,将礼法密切结合,既增强德礼的规范作用,又赋予法律以亲和性。我国古代法律不仅对本国有巨大作用,而且对东亚诸国也产生了深远影响。

——摘编自刘海年《我国古代法律文化:主要内容特点及影响》

材料二 罗马法律被描述成罗马人“对世界历史最持久的贡献”。这项工作始于公元前451-前450年的十二铜表法,后被视为“平等法律”的源头,全体公民均平等地受这些观念的约束。它分为两个主要组成部分:市民法与万民法。它是通过吸收各种不同的风俗习惯和实践发展而来的,并用法律方式确定下来。年复一年,每一条法令都受到检验、修正,或者延伸。法律实践的复杂性和古老性不可避免地导致法学的兴起。……查士丁尼的法律改革具有持久深远的影响,大多数欧洲国家的民法所依据的立法原则都是罗马式的。

——诺曼·戴维斯《欧洲史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中华法系与罗马法的相似之处。

(2)根据材料并结合所学知识,指出与罗马法相比,中华法系的突出特征,并说明其产生的历史背景。

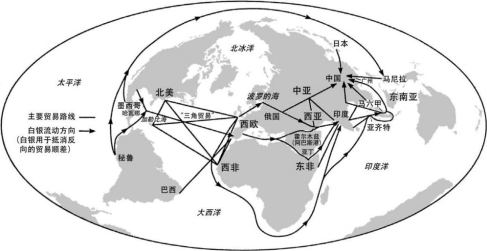

材料一 主要的环球贸易路线(1400~1800年)

——贡德.弗兰克(白银资本:重视经济全球化中的东方》

材料二 地理大发现后,新的商品开始在欧洲市场上出现。美洲的烟草、可可,中国的茶叶、瓷器,印度的蔗糖、香水,北亚和北美的毛皮,都成了国际贸易的重要商品。咖啡、大米、香料、布匹等的交易量也大增。欧洲人还取得了许多新的渔场、林场。由地理大发现带来的舶来品还使一些新的工业行业得到了蓬勃发展。廉价金银的大量流入使欧洲人能够消费至少1/5的金银用于装饰,生产金银质的花边、布料、刺绣品、首饰,金银加工工业得到发展。……欧洲的各种商品,主要是手工业产品也大量倾销到东方沿海国家、东非、美洲,流入北亚。在商业利益的刺激下,三角贸易(奴隶贸易)也得到了发展。

——摘编自萧国亮《世界经济史》

材料三 1870年、1913年主要资本主义国家在世界贸易中的占比

| 英国 | 美国 | 德国 | 法国 | 俄国 | |

| 1870年 | 22% | 8% | 13% | 10% | 一 |

| 1913年 | 15% | 11% | 13% | 8% | 4% |

——根据【德】库钦斯基《资本主义世界经济史研究》编制

材料四 世界市场的形成在16世纪早期。世界市场形成以后,随着科学技术革命的发展和国际分工的不断深化,它就不断地从广度和深度上进行延伸和发展。从18世纪最后的30年到19世纪初,欧洲国家和美国先后进行了产业革命,建立了大机器工业生产,这对于世界市场的最终形成起了决定性的作用。

——张幼文、金芳著《世界经济学》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括1400~1800年期间世界贸易发展的特点,并分析其影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初世界贸易格局的变化,并分析其原因。

(3)根据材料四并结合所学知识,列举和世界市场形成过程相关的重要历史事件。