| A.农业合作化运动推动了第一阶段工业高速发展 |

| B.第二阶段重工业比例上升得益于国家工业化战略 |

| C.右倾错误思想导致第三阶段工业增速出现下滑 |

| D.经济政策的调整推动第四阶段产业结构趋向合理 |

材料一 中国是世界上最早进行人口统计的国家之一。夏禹推行“平水土、分九州、数万民”运动,当时统计总数为1355万人。秦国商鞅下令将全国总人口按壮男、壮女、官吏、商人、读书人、残疾人等十三类分别统计,此乃著名的“强国知十三数”。秦始皇创立“上计制度”,即人口、钱根统计制度。西汉平帝元始五年全国共有居民12222062户,59594978人,此为我国首次较为精确的人口普查。隋朝颁布“输籍法”,唐朝进一步改进。明朝推行“户帖制”,将居民人口逐户登记在册,内容包括姓名、籍贯、性别、年龄、住址、职业、产业状况等,还要注明是“军户”、“民户”还是“匠户”等。明太祖洪武二十四年统计为10684435户,56774561人。英国学者卡尔津看到这样的“户帖”后惊叹不已,称其为“全球最先推行全国人口普查的明证和榜样”。光绪三十四年(1908年)开始实行的人口调查的目的和要求已经与现代人口普查一致。

——摘编于彭欣《中国古代的人口普查》等

材料二 现代意义的人口普查,是从新中国成立后才开始的。根据2010年6月1日起施行的《全国人口普查条例》规定,人口普查每10年进行一次,尾数逢0的年份为普查年度,标准时点为普查年度的11月1日0时。新中国分别在1953年,1964年,1982年,1990年,2000年和2010年进行过六次全国性人口普查。1949年毛泽东指出:“人多力量大”,至1980年,中国净增人口4.3亿。1982年人口普查的调查结果为全国大陆总人口为100818万人,首次采用计算机对数据进行处理,是中国现代人口普查工作发展过程中的里程碑。同年,将计划生育定为国策,提倡“一对夫妇只生一个孩子”。1990年人口普查是为了查清中国人口在数量、地区分布、结构和素质方面的变化,为科学地制定国民经济和社会发展战略与规划,安排人民的物质和文化生活,检查人口政策执行情况提供可靠的资料。2015年,我国60周岁及以上人口占总人口比重16.6%,远超国际标准,故此政府全面实施“二孩”政策。

——摘编于《全国人口普查》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国古代人口普查的特点及其原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出我国调整人口政策的依据,并简析新中国成立以来人口普查的意义。

| A.推动了各国科技走向均衡发展 | B.得到了各国政府的大力支持 |

| C.在资本主义发达国家率先爆发 | D.拥有较充分的人力物力保障 |

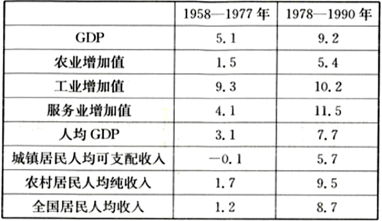

注:计划经济时期城镇居民可支配收入用城镇居民生活费收入代替,城乡居民收入增长率是以居民消费价格指数平减得到。数据来源见国家统计局(1999、2010)。出现这一变化主要是由于

| A.计划与市场关系的调整 | B.现代企业管理制度的确立 |

| C.联产承包责任制的推广 | D.经济体制改革的深入发展 |

| A.元朝政权的性质是蒙古政权 | B.汉族官僚逐渐控制元朝政权 |

| C.元朝冗官冗费问题日益严重 | D.元朝注意发挥汉族官员作用 |

| A.民主制度存在一定的缺陷 | B.青年人的要求都不切实际 |

| C.青年人不应当享有公民权 | D.英国青年没有社会责任感 |

| A.加快了社会阶层的流动 | B.掩盖了日益加剧的社会矛盾 |

| C.改善了工人的劳动条件 | D.促进了科学与技术紧密结合 |

材料一16世纪以来,东南沿海地区的经济受到海外市场的拉动,但经济发展面临的新机遇却遭到明清统治者极其顽固地抵制。清代初年,政府规定:私自经营进出口贸易者一律处死,货物全部没收。到了乾隆二十四年(1759年),严格规定“洋船只许在广东收泊”。夏燮的《中西纪事》中也记载了当时“洋行据为垄断之利,诛求不已,串通官吏,税费日增”,各种货物的税率没有明确规定,并且存在“向来人要税,货也要税”的现象。18世纪后期,面对西方殖民者以外交手段与中国建立贸易交往关系的诉求,清政府却认为西方商人是慕华而来,倾心朝贡,广州知府蓝鼎元便指出“既禁之后,百货不通,民生日”的严重问题。

——摘编自刘玲《明清之际东南沿海经济发展的机遇及其丧失》

材料二1890~1912年,全国资产万元以上的纺织厂有25家,而长江三角洲地区就有21家,当时“妇工、童工的劳动已经成为新式工业尤其是纺纱的重要力量”,家庭手工业遭到前所未有的冲击。近代华侨在国内的投资主要分布在沿海城市,如厦门工业80%~90%的厂家都是华侨投资或与华侨资本有关,厦门的裕昌米粉厂每月出产的10余万斤米粉还大批配运至南洋各地。1920年,厦门地方人士发出开辟马路的倡议,成立厦门市政会,负责工程审议和筹款,进行马路建设。据1930年统计,泉、漳两市共计有泉国公司、泉洛公司等23个汽车公路公司,行车里程达1691公里。20世纪80年代以来,东南沿海在全球尤其在东南亚经济圈中的战略影响愈益广泛。

——摘编自张莉《近代华侨投资与东南沿海地区的社会经济变迁——以闽南地区为中心》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出导致明清之际东南沿海地区丧失经济发展机遇的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明近代东南沿海地区经济发展的新变化。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈新时期我国大力创新东南沿海地区经济发展环境的重要意义。

| A.直接造成了农村的衰败 | B.间接推动了城市化的进程 |

| C.严重限制了工业的发展 | D.迅速推动革命根据地扩大 |

| A.向西方学习已成社会共识 | B.清政府积极主张变革图强 |

| C.士人群体已出现变局意识 | D.维新派阶级基础十分复杂 |