1 . 阅读下列材料:

材料一

材料二“世儒不察,以工商为末,妄议抑之。夫工固圣王之所欲来(想要的),商又使其愿出于途者(指流通),盖皆本者。”

——明末清初著名思想家黄宗羲《明夷待访录》

材料三“我国家休养生息,数十年来,户口日繁,而土地止有此数,非率天下农民竭力耕耘,兼收倍获,欲家室盈宁,必不可得……朕观四民(指士、农、工、商)之业,士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,故农为天下之本务,而工商皆其末也……市肆之中多一工作之人,即田亩之中少一耕稼之人。”

——清・雍正皇帝

材料四《苏州府志》记载的明代苏州纺织业状况是:“郡城之东,皆习机业……工匠各有专能。匠有常主(机户),计日受值……若机房工作减,此辈衣食无所矣。”

《吴县志》记载清代苏州情况是:“各账房除自行设机督织外,大都以经纬交与织工,各就织工居处雇匠织造,谓之机户。”

《清稗类钞》记载:“(账房)散放丝经,给予机户,按绸匹计工资。”

《凤麓小志》记载:“小机户无甚资本,往往恃账房为生。”

《康熙松江府志》记载:“农暇之时,(松江)所出布匹,日以万计,以织助耕,女红有力焉。”

请回答:

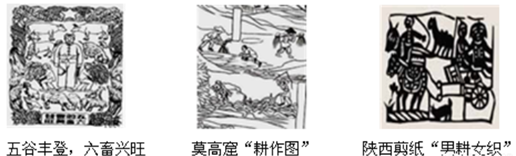

(1)根据材料一图片信息,指出我国古代自然经济的特点。

(2)根据材料二和材料三,比较一下黄宗羲的观点和雍正帝的观点有何不同之处?

(3)材料四主要反映出苏州纺织业的哪些社会现象?这些现象反映的本质是什么?

(4)材料三中雍正帝的观点对材料四所反映的历史现象会产生什么样的作用?

材料一 春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达,楚地道学与词赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二 据张瀚《松窗梦语》载:“吴会、金陵,.擅名文献,刻本至多,巨轶类书,成荟萃焉。海内商贾所资,二方十七,闽中十三,燕、越弗与也。至荐绅博雅、胜士韵流,好古之称藉藉海内,其藏蓄当甲诸方矣。”明人沈德符《万历野获编》载:“近年士大夫享太平之乐,以其聪明寄之剩技,吴中缙绅,则留意声律。又如案头清玩、几案、床榻,近皆以紫檀、花梨为尚,尚古朴不尚雕镂,寄物有雕镂,亦皆商、周、秦、汉之式,海内僻远皆效之。”

——摘自陈江《明代中后期的江南社会与社会生活》

(1)根据材料一,指出春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点并指出这一现象在中国古代学术发展史上的历史地位。

(2)根据材料二,指出明代中后期江南地区文化现象的特点并指出推动该文化现象的主要社会阶层。

(3)结合所学知识,指出春秋战国时期和明代中后期江南地区具有的社会转型的共同特征。

| A.省刑慎刑 | B.废除刑法 |

| C.先礼后刑 | D.刑罚得当 |

| A.民为贵,社稷次之,君为轻 | B.孔子之是非不是判别是非的标准 |

| C.保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣 | D.人伦道德的价值内涵在于“三纲五常” |