材料一 在革命者队伍中,孙中山先生年轻时期就坚决与封建服饰断裂,1895年的广州起义,孙中山与其他革命者一起流亡日本,到达日本后剪掉一头长发,脱去长袍。在孙中山的影响策动下,革命者纷纷断发易服。民国政府建立后,出台了民国新服饰穿着要点,以体现平等博爱的三民主义为基础,学习西方服饰的简便原则,以西式服装为主。……早在清末新政时期立宪派就推行易服运动,但所易之服多为外货西装,导致利权外失,提倡土布西服,也不得要领,最后不了了之,惟中山装的出现,用土布也可以制得精美,使易服与提倡国货得以兼得,故政府大力推行国货中山装。

——摘编自勾爱玲、张朝阳《辛亥革命与中国近代服饰的演变》

材料二 中山装不仅仅是一件衣服,还是中西文化交融的载体。西装贴身、干练的风格体现了个性的解放,其秉持的平等观念取代了封建等级观念,中山装移植了这种风格和精神,使人耳目一新。此外,标准中山装的前幅衬的结构工艺、袖子的造型及裁剪方法均与西装相同。中山装上三颗纽扣、五颗门襟钮等设计可以看出对于符合天数“三、五”的钟爱。中山装对襟的设计体现了华人礼服中特有的东方文化精神,以及对称均衡的审美意趣。

——摘编自罗义《身体·国家·认同:民国中山装的文化透视》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中山装得以推行的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,解读中山装所蕴含的“中”、“西”含义。并谈一谈中山装文化对于构建中国文化认同的启示。

材料 下图所示为选取于光绪末年上海时事画刊中的一则图画新闻。

附录:《研究炮学》

北洋讲武堂(新式陆军军官学堂)学员,皆由各镇官长内,择其程度较高者,调堂肄业,以期深造。该堂监督以各国新式快炮、一切机关,非素日启闭精熟,临(战)时必致延误,乃禀准直督(直隶总督)调陆军(第)二镇纵队一队,随带快炮六尊到堂.由洋教习指示开放各法,以备各学员实地研究之用。

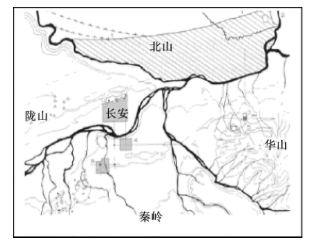

提取材料信息,并结合所学知识,就清末的新式学堂选官模式谈谈你的看法。(要求:提取信息简明,看法表述成文、持论有据。)材料一 长安是两汉至隋唐时期建都最多的城市。西汉建立之初,刘邦本欲建都洛阳,娄敬言之日:“夫秦地被山带河,四塞以为固,卒然有急,百万之觴(xi部队)可具也。因秦之故,资甚美膏腴之地,此所谓天府者也。”刘邦遂决定建都于长安。西汉以后,前赵、前秦、后秦、西魏、北周及隋唐均在此定都。

——摘编自何冯恩《两汉至隋唐都城变迁研究》

材料二

| 元朝末年 | 元至正十六年(1356),朱元璋率大军攻克集庆,后改集庆路为应天府,至正二十四年(1364),朱元璋在应天即吴王位,置百官。 |

| 洪武年间 | 洪武元年(1368),朱元璋称帝,改应天为南京,开封为北京,宣告“朕于春秋往来巡守”。洪武十一年(1378),再改北京为开封府,南京为京师,南京正式确立国都地位。但明太祖对定都南京并不满意。晚年时期,他感叹道:“本欲迁都。今朕年老,……又天下新定,不欲劳民。” |

| 永乐年间 | 永乐元年(1403),明成祖下诏改北平为北京。永乐十四年(1416),明成祖召集群臣讨论迁都之事,群臣认为北京“北枕居庸,西峙太行,东连山海,南俯中原,沃壤千里,形胜足以控四夷,制天下,诚帝王万世之都也。”永乐十九年(1421),明朝正式迁都北京,南京成为陪都,明成祖诏告天下:“继承大宝,统驭万方。” |

——据万明《全球视野下的明代北京鼎建》整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉至隋唐时期多数政权建都于长安的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出明初定都南京的利弊,并分析明朝迁都北京的意义。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对古代都城选址的认识。

材料一 在殷墟出土的甲骨卜辞中,与医学有关的有300多片。成书于战国的《黄帝内经》把人的身体看成一个有机的整体,并提出“人与天地相应”,认为施治就是要达到阴阳关系的协调平衡,“阳病治阴,阴病治阳”。汉代《神农本草经》收载365种药物,其中植物类药252种,提出主药与辅药按“君、臣、佐、使”配伍的原则。《黄帝内经》和《神农本草经》共同构成了我国古代的医学体系。唐代孙思邈著《千金方》,记载了800多个药方,近千种植物药,形成“号脉问诊,按方抓药”的基本治疗方式。宋朝政府专设“校正医书局”,对历代重要医籍进行了搜集、整理、考证和校勘。明代《本草纲目》集我国古代药学之大成,后被翻译成多国文字,广泛传播。我国古代人痘接种以预防天花的技术,对18世纪英国牛痘接种术也产生了重要影响。

——据张岂之《中国历史十五讲》等

材料二 17世纪,布鲁塞尔的维萨里医生通过实体解剖创立人体解剖学。18世纪以来,关于病菌感染、外科手术、细胞病变等方面的研究使西医获得巨大发展,机械化生产的显微镜、听诊器、血压计、电动体腔镜、化学验血剂、手术操作台等不断出现,阿斯匹林、盘尼西林等化合药被大量使用。清朝末年,西医大规模传入中国。民国时期,知识精英们“以科学的名义”对中医进行批判,最终酿成民国政府三次试图废除中医的行动。

——据陈竺《西医与中医的对话》等

(1)根据材料一,概括我国古代医学发展的特点。

(2)根据材料一、二,指出与古代中医相比,近代西医的不同之处,并分简析其成因。

(3)综合上述材料,谈谈你对中西医学发展的认识。

材料一 1962—1986年部分国家国内生产总值增长率(比上年增长%)

| 年份 | 中国 | 美国 | 苏联 |

| 1962 | -6.5 | 5.8 | 6.9 |

| 1968 | -6.5 | 4.1 | 8.3 |

| 1974 | -1.1 | -0.7 | 5.4 |

| 1980 | 7.8 | -0.2 | 3.9 |

| 1986 | 8.3 | 3.8 | 2.3 |

——据国家统计局国际统计信息中心编《世界主要国家和地区社会发展比较统计资料》

材料二 在日益全球化的今天,超越国家界限的国际组织、跨国公司和跨国金融机构等各种新势力越来越强大。与此同时,西方政府和各种媒介也连篇累牍地宣传在经济全球化的时代,“主权已弱化”,“主权概念已过时”,强调“资本应打破国界自由流动”。1998年,全世界的国民生产总值28.86万亿美元。占世界人口约17%的24个发达国家,拥有世界生产总值的79%;而占世界人口83%的发展中国家,仅占世界生产总值的21%。发达国家还把污染环境的第二产业大量迁到第三世界国家。90年代造纸所耗木材为50年代的两倍,而美国、日本、欧洲纸制品消费占世界的2/3,所用木材几乎全部来自第三世界。可以说,在当今世界,以美国为首的西方发达国家凭借其强大的经济、政治、科技和军事实力,不仅从整体上统治着全球的经济政治“新秩序”,而且在思想文化上同样从整体上统治着全球。

——摘编自李慎明《全球化与第三世界》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明三个国家经济发展的总体趋势及基本原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析20世纪80年代以来第三世界国家在经济全球化中面临的困境。

(3)综上,谈谈对于新时代坚持和发展中国特色社会主义的启示。

材料一 明清以来,重庆作为长江流域贸易往来的转运中心,一直承担着将四川大部分地区的粮、棉、糖、盐等物资转运到长江中下游的任务。为了便于木筏停靠,在一些沿江开阔地形成了早期码头。重庆开埠后,洋货进口总值从1875年的15600国币增加到1945年的29551000国币,土货出口如猪秦、药材、蚕丝等占主导地位。民国建立后,新建了储奇门、金紫门等新型码头以供轮船运输。为方便停泊和微博装卸运输,一些码头开始分工,如菜园坝码头主要运输粮食,临江门码头主要运输糖类。在"实业救国"的感召下,实业家卢作孚创办民生轮船公司,在川江航线上占据了重要位置。

材料二 码头工人的豪爽、粗犷、江湖气和移民文化、商业文化的碰撞,催生出了与众不同的重庆码头文化。抗战爆发后,不计其数的抗战物资和抗日将士从重庆码头出发,运往各个战区。同时,近80万外省人口也从码头上岸,逐渐融入重庆生活,其中不乏张恨水、老舍等文学大家。原本擅长描写才子佳人的张恨水创作出了不少带有侠义气、烟火气的作品,视野更加广阔,老舍的《四世同堂》和《鼓书艺人》中对北京市民文化的审视和对创作素材的扩充,不同程度地反映了他们对重庆本土码头文化的观察和反思。

——摘编自《重庆码头文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出重庆开埠前后码头航运的变化,并分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对重庆码头文化历史价值的认识。

材料一

材料二 新时期经济体制改革主要分为以下五个阶段:

第一阶段:在计划经济体制中引进市场机制阶段

第二阶段:建立有计划商品经济体制阶段

第三阶段:建立市场经济体制阶段

第四阶段:完善市场经济体制阶段

第五阶段:深化经济体制改革阶段(2012.10至今)

——摘编自白永秀《新中国70年经济改革发展的历史回顾、成就、问题与展望》

材料三 2020年初,新冠疫情暴发,中国政府及时做出了加强疫情防控的全面部署,我们全国动员、全面部署、快速反应,采取了最全面、最严格的防控举措,打响了一场疫情防控的人民战争并取得了积极成效。其他国家暴发疫情后纷纷向我国学习、效仿我国的应对措施。

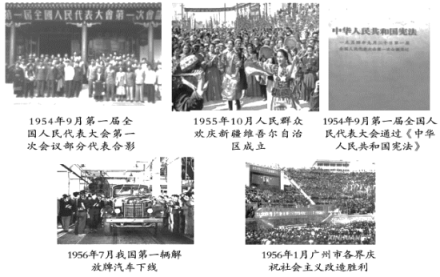

(1)结合材料一用史实说明新中国成立后是如何向社会主义过渡的。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国经济体制改革的特点。第三阶段初期,中国是如何从思想和实践上全面突破“计划经济”体制的?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析我国取得积极抗疫成果的原因。

(4)综上所述并结合所学知识,谈谈你对中国特色社会主义建设的认识。

材料一1871年,德国完成民族统一后,面临着南部各邦分离主义势力的威胁;同时,国内阶级矛盾尖锐化,社会主义运动不断高涨,直接危及德意志帝国的政治根基。为了消除来自两个方面的威胁,以俾斯麦为首的帝国政府一方面在政治上采取高压政策;另一方面则积极制定各项社会立法,企图用“怀柔政策”来消弭社会主义运动的锐气、强化中央政府在社会政治和经济生活中的领导职能。俾斯麦敦请国会于1883年通过了“医疗保险法”。1884年,德国议会又通过了“事故保险法”,对治疗费用和长期失去劳动能力者的救济金问题作出各种规定,如由于工伤事故而丧失劳动能力者,前期由医疗保险基金支付各项费用,其后的费用和救济金则由工厂医疗保险基金和雇主支付。1889年,德国又颁布和实施了伤残保险和养老保险法,该法令规定:老年保险费用由雇主和工人各出50%而在服兵役期间则全部由国家支付。1911年,德国正式建立了全国性的保险法典,使参加各种保险的人数达到1360万人并把长工、农业工人和临时工统统强制纳入保险体制。

——微博作者《社会保障体制》

材料二 中国社会保障体系的发展过程一般认为可以划分为四个阶段;第一阶段为1978年以前,即传统的社会保障发展时期;第二阶段为1978年至1992年,即反思传统社会保障和探索新的社会保障时期;第三阶段为1992年至1998年,即新的社会保障选择时期;第四阶段为1998年至今,即新的社会保障机制建立与完善时期。在很长一段时间里,中国社会保障日常工作的依据只是社会保障的相关条例、通知、暂行或试行等行政规章,直到2010年10月《中华人民共和国社会保险法》的颁布,才为社会保险管理工作提供了法律支持相较于德国比较顺畅的社会保障体系发展历程,中国的社会保障体系探索过程缓慢且曲折

——阳秋林《中德社会保障体系的比较及经验借鉴》

(1)根据材料一,概括近代德国建立社会保障的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈近代德国社会保障的建立对中国社保改革的启示

材料一 1861年,恭亲王奕䜣等奏请筹办洋务,引进、仿造外国坚船利炮,以应对内外交困的危局,从而开启了中国早期现代化的历程——也是近代科学技术传播和各类近代企业陆续兴办的过程。然而,总的来说,当时的清皇朝并没有明确的近代化意向。事实上,甲午战前洋务企业的开办,新式军队的建立以及绝大多数新式学校的创办,大都是得之于地方督抚。而且,当时中国在经济上和技术上非常落后,兴办近代企业,势必要依赖外国的机器设备、生产技术乃至技术人员和信贷资金。一些洋务派官僚又不思振作,甘愿听任外国人的摆布。

——摘编自《两岸新编中国近代史》

材料二 19世纪70年代以来,德国瞄准那些对国民经济特别是对重工业和新兴工业的发展具有决定影响的科技领域,组织和设立许多科学研究机构,如国立物理研究所(1873年),国立化工研究所(1878年),国立机械研究所等。俾斯麦本人对当时的尖端科技“电的进军”的意义并不理解,但他却鼓励德国学子去学习和掌握德国尚未掌握的世界高新科技。德国人把基础理论研究、应用科学研究同生产过程联系起来,互相渗透,相互促进。正是在这样的背景下,德国“从一个以农业为主的国家转变为以工业为主的国家”。

——摘编自丁建弘《德国通史》

(1)根据材料一,概括中国早期现代化起步的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代德国快速实现工业化的主要原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对近代中、德两国现代化起步的认识。

材料一 商鞅所建立的秦国早期军功爵制,从一级公士至十七级大良造可以逐级晋升。但到汉代的军功爵制中,分化为官爵和民爵两大等级,一级爵公士至八级爵公乘,称为“民爵”,这是庶民和小吏的爵位,规定赐民爵超过八级爵者,必须把超过的爵位转给兄弟子侄。商鞅之制,小夫(十八级爵制的最低级)死后墓上可以栽一棵树,至大夫就可以载六棵树,这是对低级爵位获得者的一种荣誉待遇,但在汉代爵制中,这种荣誉待遇也被取消了。

——根据朱绍侯《军功爵制探源》

材料二 科举制度在中国实行了整整一千三百年,对隋唐以后中国的社会结构、政治制度、教育、人文思想产生了深远的影响。科举原来目的是为政府从民间提拔人才,打破贵族世袭的现象,以整顿吏制。相对于世袭、举荐等选才制度,科举考试无疑是一种公平、公开及公正的方法,改善了用人制度。

——钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一,概括商鞅所建军功爵制与汉代的军功爵制有何异同,结合所学知识分析差异产生的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对“科举制在中国古代长期存在”这一历史现象的认识。