马克思说:“资本主义的发展,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷入文明的漩涡里了”。随着列强在世界范围内的扩张,世界殖民体系最终形成。战后,世界殖民体系的崩溃,是人类历史的巨大进步。

材料一 罗塞塔石碑不仅仅呈现了古代文明的辉煌,其辗转流变的过程,也是近代西方殖民历史的体现。有关罗塞塔石碑的学术年表,如下

| 时间 | 事件 |

| 公元前196年 | 为纪念埃及托勒密五世加冕一周年,祭司制作了罗塞塔石碑,他将同样的内容用三种语言记录了三遍,其一是官方的古希腊语,另两种是古埃及语的两种形式。 |

| 1799年 | 拿破仑入侵埃及,石碑被发现。随行学者专家立刻断定这是重要的文物。 |

| 1801年 | 英国在尼罗河河口海战中打败法国,法国交出一切在埃及发现的文物,包括罗塞塔石碑。 |

| 1802年 | 大英博物馆埃及古物部成立,罗塞塔石碑作为镇馆之宝展出。 |

| 1817年 | 英国学者托马斯·杨提出石碑文字上刻有托勒密字样,但未能破解文字。 |

| 1822年 | 法国学者商博良完成了所有的文字破译工作。 |

| 1883年 | 大英博物馆中已有大约五万件埃及古代生活藏品(包括拉美西斯胸像和其他巨型雕塑),埃及展厅扩大。 |

| 1917年 | 由于一战的扩大,罗塞塔石碑被转移保护,直至两年后回归大英博物馆。 |

| 1993年 | 埃及考古学家札希·哈瓦斯博士公开呼吁英国应该将罗塞塔石碑归还给它真正的归属地埃及,因为这块石碑是埃及文明的重要象征。但大英博物馆并未归还。 |

材料二 只有少数几个人清楚地看到了这一点,美国黑人领袖杜波伊斯就是其中一个,他于1918年写下了以下这一有关即将到来的世界的非凡的预测:这场战争既是一个结局,也是一个开端……在他们所占据的地地方,迟早将出现独立的中国、自治的印度、代议制的埃及、非洲人的而不仅仅是供他人进行商业剥削的非洲。

——吴于廑、齐世荣《世界史》

1.结合材料一和所学,推测罗塞塔石碑上同时刻有希腊语和埃及语言的原因。并谈谈你对罗塞塔石碑命运的看法。2.材料二中“非凡预测”所指系列事件的实质是什么?结合材料,联系所学,简要说说美国黑人领袖“非凡预测”的依据。

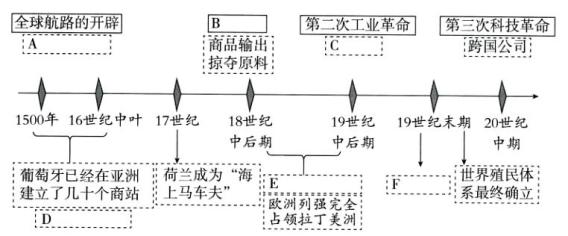

3.根据所学知识和提示,完成下列填充。

①欧洲殖民者侵入非洲:“柏林会议” ②工业革命

③暴力掠夺,资本原始积累 ④西班牙主要在美洲建立自己的殖民地

⑤资本输出,瓜分世界 ⑥英国成为“日不落帝国”

2 . 稻香中国。

前两周的升旗仪式上,纪念袁隆平爷爷的视频让大家格外感动,班里的集邮爱好者带来了他的一部分与水稻有关的邮票,引发热烈讨论。水稻是中国重要粮食之一、它的发展也见证了中国农业发展历程,邮票虽小,方寸之间可见大天地。

| |||

| ①河姆渡遗址生产工具 | ②都江堰 | ③徐光启 | ④汉代耕种 |

|  | ||

| ⑤联产承包好 | ⑥2023年世界第一株杂交水稻培育成功五十周年 | ⑦2006年全面取消农业税 | ⑧2017—23《科技创新》邮票(5—4)渤海粮仓示范工程 |

1.请根据时间先后,将以上邮票反映的内容进行排列。(填写序号)

①—(

2.水稻,玉米,小麦,甘薯,马铃薯是目前中国最主要的五种粮食作物,除了水稻之外,其余原产地都来自国外,它们的来源地是(双选)

| A.西欧 | B.北非 | C.美洲 | D.西亚 |

| 政策支持 | ⑤ |

| 技术革新 | ⑧ |

| 工具改进 | ② |

| 经验总结 | ③ |

道路沿革,往往与所在地区历史、经济、文化等联系密切,打上了鲜明的时代特征。从小生活在长宁的郝同学试图通过对周边道路沿革的探究,发掘长宁乡土史、管窥上海城市史。郝同学首先查阅到了长宁部分路名前后变化信息,整理成如下表格:

| 原路名 | 路名来源 | 1943年改名 | 1945年后名 | 1949年后名 |

| 白利南路 | 英国驻沪领事 | 长宁路 | ||

| 忆定盘路 | “爱丁堡”音译 | 江苏路 | ||

| 大西路 | Great Westen意译 | 长安路 | 中正西路 | 延安西路 |

| 安和寺路 | 来华英使阿美士德 | 察哈尔路 | 法华路 | 新华路 |

| 林肯路 | 美国总统 | 天山路 | ||

| 开士威克路 | 工部局总董 | 陕西路 | 凯旋路 | |

| 佑尼干路 | 美驻沪领事 | 仙霞路 | ||

| 霞飞路 | 一战法国元帅 | 泰山路 | 林森中路 | 淮海中路 |

| 注1:以上道路均为西方租界越界筑路的产物,即租界不断突破原有界限,以界外筑路达到蚕食华界,扩张租界的目的。 注2:工部局为(美英为主的)公共租界的行政管理机构。 注3:林森,曾长期担任国民政府主席。 | ||||

| A.路名意在普及西方历史知识 | B.可见长宁为上海最早的租界 |

| C.只有英美两国进行租界扩张 | D.体现西方殖民者的自大傲慢 |

| A.抗日战争 | B.解放战争 | C.抗美援朝战争 | D.越南战争 |

| A.去除反动政府人名 | B.革除殖民主义残余 |

| C.统一地名命名规范 | D.纪念革命战争地名 |

郝同学又发现不同于如表的一些道路,通过查阅资料整理了相关历史沿革。

道路1:法华镇路、种德桥路、香花桥路——李枞泾为苏州河干流,北宋初泾北建法华寺,乡民聚寺而居。宋室南渡后,大量黎民移居,民宅商肆沿河展开,渐成集市,李枞泾成货物集散要道。明代后,得益于松江棉纺织发达,此地成为商品集散地,形成法华镇。至清乾嘉至盛,号“沪西首镇”。近代以来,历经太平天国、八一三等变故,居民离散。加之河流淤塞,法华镇逐渐萧条。解放后,市政府填浜筑路,称法华镇路,原河上种德桥、香花桥亦改为路名。

(4)根据材料,归纳法华镇兴衰的原因。道路2:中山环路——因租界割裂华界南市与闸北,需建绕租界连接两地的环路;同时达到箍起租界,禁止其不断越界筑路的目的。1927年环路辟筑,1949年前。中山西路即环路长宁部分。50年代,环路拓宽延伸,成交通大动脉,环路外新筑道路以区所在位置对应中国版图方位的各省县市命名(长宁属市区正西偏南,对应贵州省地名)。20世纪末沿环路筑高架“内环线”。

(5)根据材料,归纳中山环路修筑的动机。结合所学知识,简述这些动机产生的时代环境。(6)根据中山环路外新筑道路命名法则,可以判断筑于50年代后的道路有( )(双选)

| A.遵义路 | B.华山路 | C.番禺路 | D.茅台路 |

4 . 位于北京中山公园的“保卫和平碑”(其实是牌坊),曾是写满中国近代屈辱历史的“克林德碑”,又随历史风云变幻曾改名“公理战胜碑”。一座牌坊,凝聚了三个时代的缩影。

(一)克林德碑

1900年6月,德国驻华公使克林德在前往总理衙门途中,与清军发生冲突,他开枪挑衅,被清军击毙。德国以“克林德事件”为借口,强迫清政府在不平等条约第一条作出如下承诺:

大清国国家业已声明,在遇害该处所竖立铭志之碑,与克大臣品位相配,列叙大清国大皇帝惋惜凶事之旨,书以拉丁、德、汉各文。……现于遇害处所建立牌坊一座,足满街衢……

1903年,克林德碑落成典礼上,一位在场的美国人赫德兰在《一个美国人眼中的晚清宫廷》中却写道:“(当时的)中国人认为,中国政府之所以建造这个石拱门,不是为了纪念克林德,而是为了纪念杀死克林德的人。”

1.德国强迫清政府将该条款列为第一条的不平等条约是:(单选)| A.《南京条约》 | B.《马关条约》 | C.《北京条约》 | D.《辛丑条约》 |

(二)公理战胜碑

1918年,“克林德碑”被拆除。第二年,由协约国各方出面让德国将拆毁的牌坊移建中央公园(今中山公园),改称“公理战胜坊”。当时的政府公报中记载了开工仪式情形:

此次建筑缘于上年十一月欧战告终,我协商各国(协约国)得完全之胜利,京师市民正拟建坊以昭纪念。同时中法协进会亦有就克林德残碑改建纪念坊之议。爰即合议建筑作为公理战胜之纪念,亦表示永久和平之意。庶几他日中外人士瞻眺其间,足以永志不忘……礼毕(中外政治人物分别演说)咸以此项建筑所以表彰公理正义之成功,为世界和平安乐之基础。

——政府公报《京师市政公所呈国务院报告协胜纪念建筑开工情形文》

3.“政府公报”中的“政府”指的是:(单选)| A.满清政府 | B.南京临时政府 | C.北洋政府 | D.南京国民政府 |

(三)“保卫和平”牌坊

1952年,根据世界和平理事会建议,我国著名人士宋庆龄、郭沫若等11人,联名通电邀请世界和平人士赴京参加亚洲及太平洋区域和平会议。三十七个国家代表一致通过“告世界人民书”、“致联合国书”等决议。为纪念这一盛事,“公理战胜”碑改称“保卫和平”牌坊。

5.你如何看待该碑(牌坊)的前世今生?人类的历史,就是在“墙”的修建与倒塌之间不断轮回。

(1)人类历史上出现过很多功能不同的墙,对文明发展产生了一定的影响。标出下列墙在下图所处的位置空间。(填字母)

A.公元前6世纪巴比伦国王命人修建城墙

B.公元前27世纪法老命人营造防沙墙

C.公元前13世纪迈锡尼人所建造的防御墙

D.1961年修建的柏林墙

E.15世纪印加人所筑长城

F.2003年修建的印巴边境的“隔离墙”

在中国近代,“墙”的命运发生了变化。

材料一 1912年,《真相画报》对上海拆除旧城墙一事大加赞赏:

上海租界六通四辟,车水马龙,毫无障碍,唯县城闭塞,有同圈禁,不独贻笑外人,对于我国民,亦有种种之妨害。交通既形不便,空气定多秽浊,吾民何辜,受兹苦恼。……真足为新世界新人物之纪念。

(2)根据材料一,概括民国时期拆除旧城墙的原因。

材料二 1912年,《真相画报》关于是否拆长城的评论:

历代以之限西北戎马之足,匈奴……等族,皆有所畏慑,不能越雷池一步。前清自辽左入主中原……二百余年,北方无烽燧之警,今更五族一家,共为同化,此城遂同虚设……。而与其拆之而劳民,不若存之以为考古之资料。埃及之金字塔、罗马之千里石渠,合之长城,同为地球上最伟大之古物欤。

(3)根据材料二说明,杂志编者从哪些角度陈述了他反对拆除长城的意见。

(4)美国总统曾对柏林墙的修建表示“墙比战争好太多了”,柏林墙的修建与下列哪一史实有关?(单选)( )

| A.第一次世界大战 | B.第二次世界大战 |

| C.冷战 | D.殖民体系的瓦解 |

| A.居民使用的各种票证 B.开放前后GDP增长的数据 C.安徽小岗村农业粮食收成的对比示意图 D.浦东开发开放前后的照片 E.人们60年代和80年代的衣食住行 F.改革开放前后的影视作品代表 …… |

选择资料

选择资料

材料一 到战国初年,原有的宗法统治秩序已经瓦解,社会结构处于大变动之中,各国都面临着政治、经济制度的重建。……随着铁器的使用和牛耕的推广,……土地私有权逐步得到认可……新兴地主阶级的经济实力越来越强,他们要求政治权利,主张废除奴隶主贵族的特权。秦孝公即位后,下令求贤:“能出奇计强秦者,吾……与之分土”。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

材料二 从19世纪下半叶起,发展资本主义已经成为一种世界性潮流。甲午战后,西方列强掀起了一场瓜分中国的狂潮。……世纪末,中国民族资本主义得到了初步发展。中国资产阶级作为新的政治力量开始登上政治舞台,成为资产阶级维新变法运动的阶级基础。

——《普通高中课程标准实验教科书历史选修历史上重大改革回眸》

问题:

(1)材料一、二中两次变法在背景上的相似处有哪些?( )

①都出现了新的经济因素②都出现了阶级关系的新变化

③主要目的在于富国强兵④都处于社会转型的潮流之中

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①③④

材料三 在秦孝公的支持下,商鞅先后两次进行变法改革,时间长达20年……秦国在早期的历史发展中,形成了崇武尚战、重功利而轻伦理、宗法观念相对淡薄、注重实际、讲求实效的文化传统。商鞅变法充分顺应了这种传统,把其中的积极因素上升为国家统一的政策,利用政权的力量抑制其消板、落后的内容,发扬其能够服务于新制度的内容,使新制度与新文化结合起来共同推动了秦国历史的发展。

——王绍东《论商鞅变法对泰文化传统的顺应与整合》

(2)根据材料三,归纳商鞅变法的策略。

材料四 康有为在《日本变政考》中说:“既知比较宇内大大势,国体宜变,而旧法全除,宜用一刀两断之法。“维新派把变科举、废八股作为变法的第一步,接着又要求精简机构,裁汰冗员,这就使全国成千上万的官吏失去官位。在“百日维新”期间,光绪帝先后发布变法诏令184条之多,政治、经济、文化、教育、社会、军事等各个方面,都有所涉及。李鸿章是洋务派的代表人物,曾在慈禧太后面前自称为“康党”。他要求列名和资助强学会,但是康有为等人却以其名声太臭严辞拒绝。

——许跃字《循序渐进是政治改革的基本策略——析戊戌变法》

(3)根据材料四,简要分析维新派失败的原因。

材料五 秦孝公时,国家贫弱,守旧势力强大,东方六国又交相侵伐,但经过商鞅变法,秦国的面貌为之一新,并最终统一了天下;晚清时节,社会矛盾激化,列强虎视眈眈,但戊戌变法的结果,却最终葬送了大清帝……历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局。

——蒙礼云《关于戊戌维新和商鞅变法的思考——纪念戊戌变法100周年》

(4)请结合上述材料和所学,谈谈对“历史上惊人相似的际遇,往往酿造出天壤之别的结局”的认识。