材料一 正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律。……面对时代的转型移步与思想的起承转合,马克思借助德国古典哲学和英国古典经济学,试图把社会主义从“乌托邦”的错误起点拯救出来。

——摘编自(英)戴维·麦克莱伦《卡尔·马克思传》等

材料二 我们计划(说我们计划欠周地设想也许较确切)用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配。现实生活说明我们错了……三四年来我们稍稍学会了急剧的转变……

——列宁《十月革命四周年》,《列宁全集》第四十二卷

(1)根据所学指出材料一中“时代的转型移步”有何突出表现?说明“社会主义‘乌托邦’的错误”是什么?概述马克思的主要理论贡献。

(2)阅读材料并结合所学, “现实生活”是如何“说明我们错了”的?“急剧的转变”指实行什么政策?

(3)根据上述材料并结合所学知识,并用一句话概括马克思主义学说的突出特点。

材料一 东周时期,生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称百家争鸣。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 随着城市经济的发展和市民文化的兴起,宋代精神文化也呈现出世俗化的倾向……两宋在其三百余年间,始终受到来自北方民族国家的环伺紧逼,面临着生死存亡的现实威胁,故而民族意识应时而起,构成宋代文化的强烈底色。也因此,宋代文化注重实用,从根本上关注人怎样生存发展、国家如何安宁强盛。

——摘编自虞云国《略论宋代文化的时代特点与历史地位》

(1)根据材料一并结合所学,分别指出战国时期儒家和法家代表人物在“塑当世之秩序”方面所提出的主张,并用一句话概括百家争鸣对后世的影响。(2)指出《汉书》在中国史学史上的地位,概括材料二所反映的统治措施,并结合所学简述其意义。

(3)根据材料三,概括宋代文化的特点,并结合所学简要分析宋代文化呈现这些特点的社会背景。

材料一

| 太史伯 | 和实生物,同则不继 |

| 孔假 | 致中和,天地位焉,万物育焉 |

| 孔子 | 礼之用,和为贵。君子和而不同,小人同而不和 |

| 孟子 | 天时不如地利,地利不如人和 |

| 晏子 | 和,如羹焉。水、火、醯(醋)、醯(酱)、盐、梅,以烹鱼肉 |

——引自《国语》《论语》《孟子》《中庸》《左传》

材料二 南宋思想家杨简在初见陆九渊时间,人的“本心”(禅学用语)如何?陆九渊援引了《孟子》中论到善之四端的一段:“恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁、义、礼、智,非由外铄我也,我固有之也。”杨简说,他从孩提时代便已学过这一段,却始终不明白人的本心何所指。杨简时任富阳主簿,在谈话中间还要出去处理一桩诉讼案,然后回来又与陆九渊继续谈话。陆九渊说:刚才你断案,知道怎样判断是非,这便是你的本心。杨简问:仅止于此吗?陆九渊大声回答说:你还要什么?杨简就此顿悟,由此成为陆九渊的弟子。

——摘自冯友兰:《中国哲学简史》

材料三 主权与治权紧密相连,中国政府对香港恢复行使主权就意味着可以行使治权。因此,像管治内地省市那样管治香港,是完全符合主权原则和国际惯例的。但中央政府把香港设立为特别行政区,实行港人治港,高度自治,这是充分照顾到香港的历史和现实情况作出的政治决断。上世纪八九十年代的香港,已经是区域性国际金融、贸易、航运中心,独特的营商环境、法治规则和国际联系,是任何一个内地城市都不具备的。新中国成立后尤其改革开放后,香港以其独特的优势,助力国家发展,弥补国家短板,发挥了难以替代的作用。保留原有的社会制度和生活方式,不仅有利于香港继续繁荣稳定,也可以令香港为国家未来发展作出更大的贡献,可谓利国利港,一举两得。

(1)根据材料一并结合所学,概括中华文化中“和”思想的内涵,指出其对中国人的影响。

(2)阅读材料二,指出陆九渊学说的名称并概括材料所反映的中华文化的特点。结合佛教传入并影响中国的相关史实,说明中华文化在交流中得以不断发展。

(3)根据材料一二三,指出在香港设立特别行政区的制度依据及原因。

材料一 公元前6世纪末,波斯帝国进入极盛时期,把古代东方的几个文明中心都囊括在里面了。帝国境内有70多个民族,它们之间在历史、文化、经济发展水平、宗教传统等方面都存在很大差异。为了维持帝国的社会秩序,统治者基本保留了被征服地区的社会内部结构,并允许被征服地区保持自治权。但是,这种地区间的差异性又往往是波斯帝国内部分裂势力得以滋生壮大的根源。大流士即位前后,席卷帝国的叛乱或起义证明了帝国并不稳固。所以,大流士在局势稍微稳定之后,就开始著名的改革运动。而大流士的改革正是通过政权的力量把帝国的政治、经济、文化等方面交往调整到和平的、有序的、理性的最佳状态,并由此影响到对外交往。

——摘编自于卫青《波斯帝国》

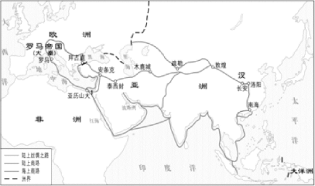

材料二 汉朝与罗马帝国交往的主要线路示意图

——摘自《中外历史纲要下》

材料三 罗马帝国建立的同时,也用武力打通了西方与东方各族人民的交往通道。罗马的多民族文化也辐射至帝国的四周,罗马人的足迹远涉帕提亚、印度、中亚,甚至达中国……庞贝古城有印度女神雕像出土,北欧的丹麦也有印度佛像的发现,而在印度半岛东海岸本迪治利城,则发现了一个罗马商战遗址,出土了大量意大利陶器和罗马帝国钱币,越南等地也有不少罗马钱币出土。许多研究者还认为庞贝壁画中的天神、英雄和王侯显贵所穿的迎风飘展的长袍大褂都是丝绸制成。而众多古典文献的记载更是中国丝绸大量输入罗马的明证。

——摘编自杨俊明《古代帝国与东西方文明的交流传播》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明波斯帝国面临的现实问题,并概括帝国统治者为稳定帝国政局而采取的措施。(2)根据上述材料归纳概括东西方文明交往的特点。

(3)公元前6-15世纪这一区域出现若干个地跨欧亚非三洲的帝国,请阐释公元7世纪兴起于亚洲的帝国对世界文化发展作出的贡献。

材料一中国传统住宅布局和设计不仅仅以人们的生活舒适方便为出发点,在意识形态化的儒家礼制思想中,住宅的格局与形式本身就是一个“修身”、“齐家”、道德教化的场所,体现“三纲五常”、长幼尊卑、男尊女卑礼制思想的空间。住宅院落分前后二进,前为大门,后设前厅和后厅。前后厅是家庭处理婚丧嫁聚内外大事的场所;男主人持外,在前厅:女主人主内,在后厅。厅两便为房,厅为起居室,房为卧室,功能明确,起居方便;其次,左右和后边有护厝房维护,为子孙居家住所,与厅房形成拱卫之势,以加强家族的凝聚力。地坪和建筑从前至后逐步升高,利于自然通风、采光和排水。

——摘引自张晓虹《制度文明与中国社会:万民所依》

材料二罗马的富裕和精英阶层素宅多幕斯是一种内向封闭式的结构,四周用厚实的围墙与外界隔开,只有一个大门与外界相连还往往关着。多幕斯中,值得介绍的首先是前厅,位置一般在进入大门一段过道的尽头,前厅的顶部往往开有天窗,正对着地面上的集水池。作为富人的建筑,多幕斯的主要材质是大理石,整个建筑富丽堂皇,在拥挤的罗马城有这样一座居所,是少数人能拥有的幸运。

——摘引自蔓振侑轩《古罗马繁荣的“地产业”富人与平民,等级分明的住宅建筑》

材料三人类构筑所谓住居的物理空间时,仰赖可以得到的建筑材料等,极大地制约了住居的架构方法和屋顶形式。可用于住居建造的建筑材料过去基本是自然材料、生物材料。因此,根据地域文化圈大体分为“土和石文化”圈和“木文化”圈。有丰富木材的地方,自然是建造木房。但是就木造建筑而言也有各种各样的。帐篷住居主要的结构材料也是木材,也可称为木住居,即便是石造的。屋顶架构用的木材组合也不少,分类并非简单。

——摘编自(日)布野修司《世界住居》

(1)根据材料一,结合所学知识,概括中国古代民居建筑的特点,并分析其原因。

(2)根据材料二,概括多幕斯建筑设计的特点,并结合所学知识分析其目的。

(3)根据材料三,结合所学知识,简析影响世界各地民居差别的主要原因。

材料一:大航海时代到来后的大西洋,孕育出了连接寒冷欧洲、亚热带、热带的西非与美洲的海洋商贸圈。这一商贸圈结合了大西洋三角贸易与批量生产商品性农作物的种植园。西欧的商人组织和指挥着这些全球性的贸易,而国家给予支持通过这样一个巨大的商路网,商品有规律地流动着,大西洋周边地区的距离越来越近。到18世纪中叶,曾经繁荣的地中海周围的城市呈现出衰败与萧条的景象,而巴黎、阿姆斯特丹与伦敦一改1500年时的旧貌,焕然一新。

——摘编自宫崎正胜《人类文明史》、刘德斌主编《国际关系史》等

材料二:工业革命之所以首先发生在英国,主要是由于该国在……十七世纪时,政治结构…已经发展到适合于工业化的程度。

——奇波拉《欧洲经济史》

材料三:帕特里克·奥布莱恩却认为:就欧洲的工业化历史而言,“世界视野”对于欧洲的意义远不如“欧洲视野”对于世界的意义大。对于核心地区的经济增长来说,亚洲、非洲和南美洲等边缘地区的作用微不足道。

——据帕特里克·奥布莱恩《欧洲经济发展》等

(1)根据材料一,概括世界近代早期“大西洋商贸圈”经济发展的特点。(2)根据材料二,结合所学,写出英国首先发生工业革命的原因。

(3)根据材料三,概括帕特里克·奥布莱恩对工业化时代欧洲地位的认识。结合所学从“世界视野”角度论述工业革命后“亚洲、非洲和南美洲等边缘地区的作用”并非“微不足道”。

材料一 故明主使其群臣不游意于法之外,不为惠于法之内,动无非法。……故以法治国,举措而已矣。法不阿贵,绳不挠曲。法之所加,智者弗能辞,勇者弗敢争。刑过不辟大臣,赏善不遗匹夫。故矫上之失,诘下之邪,治乱决缪,绌羡齐非,一民之轨,莫如法。厉官威名,退淫殆,止诈伪,莫如刑。

——摘自《韩非子·有度》

道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;分争辨讼,非礼不决;君臣上下,父子兄弟,非礼不定;宦、学事师,非礼不亲;班朝、治军,莅官、行法,非礼威严不行;祷祠祭祀,供给鬼神,非礼不诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼。

——摘自《礼记·曲礼》

材料二 中华法系是指以中国古代伦理法为基础,以《唐律疏议》为代表的中国法律和仿照这种法律而制定的东亚、东南亚等封建国家法律的总称。它的特点是突出成文法典,强调礼法结合,重视家族伦理,民法与刑法不分。

——摘自《选择性必修一》教师教学用书

材料三 编纂一部真正属于中国人民的民法典,是新中国几代人的夙愿。党和国家曾于1954年、1962年、1979年和2001年先后四次启动民法制定工作。前两次由于多种原因而未能取得实际成果。1979年第三次启动,由于刚刚进入改革开放新时期,制定一部完整民法典的条件尚不具备……2001年,九届全国人大常委会组织起草了《中华人民共和国民法典(草案)》,并于2002年12月进行了一次审议……2003年十届全国人大以来,又陆续制定了物权法、侵权责任法、涉外民事关系法律适用法等……编纂民法典,就是通过对我国现行的民事法律制度规范进行系统整合、编订纂修,形成一部适应新时代中国特色社会主义发展要求,符合我国国情和实际,体例科学、结构严谨、规范合理、内容完整并协调一致的法典。

——摘编自王晨《关于〈中华人民共和国民法典(草案)〉的说明》

(1)根据材料一并结合所学,分析儒法两家在治国方略上有何不同,从时代发展的角度说明战国时期统治者更加重视法家思想的缘由?(2)阅读材料二、试以《唐律疏议》为例,概括中华法系的特点?结合所学,指出英美法系和大陆法系在法律渊源方面有何不同?

(3)根据材料三,概括改革开放以来民法典的编纂历程有何特点?结合所学说明民法典的颁布有何意义?

材料一以下为英国1760-1810年进出口贸易总额统计表。进口商品主要包括进口原料、粮食、小部分出口制成品,出口商品主要为棉纺织品以及其他部分出口制成品。

1760-1810年英国对外贸易表(单位:千英镑)

时间 | 进口 | 出口 |

1760 | 10719 | 10043 |

1770 | 12104 | 9287 |

1780 | 13820 | 10200 |

1790 | 21797 | 17380 |

1800 | 28740 | 17520 |

1810 | 31640 | 35050 |

——摘编自郭家宏《英帝国史:英帝国的转型(第四卷)》

材料二以下为两次工业革命成果一览表

时间 | 发明者 | 国别 | 发明成就 |

1733年 | 凯伊 | 英国 | 飞梭 |

1765年 | 哈格里夫斯 | 英国 | 手摇纺纱机 |

1769年 | 何克莱特 | 英国 | 水力纺纱机 |

1779年 | 克隆普顿 | 英国 | 骡机 |

1785年 | 卡特莱特 | 英国 | 水力织布机 |

1793年 | 伊莱•惠特尼 | 美国 | 棉机 |

1782年 | 瓦特 | 英国 | 联动式蒸汽机 |

1807年 | 富尔顿 | 美国 | 汽船 |

1814年 | 斯蒂芬森 | 英国 | 蒸汽机车 |

1866年 | 西门子 | 德国 | 发电机 |

1870年 | 格拉姆 | 比利时 | 电动机 |

1887年 | 狄塞尔 | 德国 | 柴油机 |

1867年 | 诺贝尔 | 瑞典 | 炸药 |

1885年 | 卡尔•本茨、戴姆勒 | 德国 | 汽车 |

1903年 | 莱特兄弟 | 美国 | 飞机 |

1837年 | 莫尔斯 | 美国 | 有线电报 |

1876年 | 贝尔 | 美国 | 电话机 |

1896年 | 马可尼 | 意大利 | 无线电报 |

——摘编自(英)托马斯·S·阿什顿《工业革命》

材料三 英国作家查尔斯·狄更斯在小说《双城记》中对19世纪中期的工业时代有如下描述:

那是最好的年月,那是最坏的年月,

那是智慧的时代,那是愚蠢的时代,

那是信仰的新纪元,那是怀疑的新纪元,

那是光明的季节,那是黑暗的季节,

那是希望的春天,那是绝望的冬天,

我们将拥有一切,我们将一无所有,

我们直接上天堂,我们直接下地狱。

—一摘引自(英)查尔斯·狄更斯《双城记》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出1760-1810年英国进出口贸易所呈现的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出第二次工业革命的特征。

(3)根据材料一、材料二、材料三并结合所学知识,自选角度,运用18世纪和19世纪中期的相关史实,围绕工业革命相关主题,自拟题目,谈谈您对查尔斯·狄更斯“精彩描述”的看法。(要求:观点明确,史实准确,条理清晰,表述成文)

材料一 今天,我们可以从世界各地发现古代伊斯兰帝国与现代的联系:文化贡献、数学和科学发明等。这些持久的贡献是穆斯林从被征服的民族那里借来的,并打上了自己独特的印迹。阿拉伯语不仅变成了从波斯到比利牛斯山的主要日常用语,而且代替了波斯语、希腊语等帝国境内多种语言,成为主要的文化工具,是有力的文化融合剂。伊斯兰教作为阿拉伯半岛和阿拉伯先知的产物,它不仅要求人们顺从新的信仰,而且要求人们顺从新的社会——实际上就是顺从麦地那政府和先知以及后来的帝国。8世纪初,穆斯林从中国工匠那里学到了造纸术,纸张日渐普及,不久所有大城市都建立了学校和图书馆。

——摘编自【美】罗宾·多克《伊斯兰世界帝国》

(1)根据材料归纳阿拉伯文化的特点?据材料和所学知识概括阿拉伯人在东西方文化交流中的作用并列举两个史实说明。

材料二 中古中后期西欧大事年表(部分)

| 时间 | 事件 |

| 1020年 | 首次对西班牙城市菜昂颁布城市自治特许状 |

| 1088年 | “欧洲大学之母”博洛尼亚大学成立 |

| 1167年 | 牛津大学成立,40多年后该校部分师生又创办了剑桥大学 |

| 1296年 | 但丁成为佛罗伦萨百人会议的成员 |

| 1367年 | 德国各大贸易城市正式成立汉萨同盟,包括了近200座城市和城镇 |

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史》等

(2)结合所学知识,指出中古西欧有何基本特征?根据材料二并结合所学知识,概述中古中后期西欧社会有何新变化?

材料一:罗马共和国是贵族专政,适用习惯法,贵族垄断着立法权和司法权。平民形成了一股足以和贵族相抗衡的力量,双方斗争非常激烈。公元前5世纪中叶,平民要求制定成文法,提高平民政治经济地位以及限制贵族的专横和压迫,并以三次“撤离运动”向贵族施压。公元前454年,元老院设置由贵族及平民各5人组成的10人法典编纂委员会,并派人赴希腊考察法制,公元前451年制定法律,经森图里亚会议(公民大会)批准,称《十二铜表法》。

——摘编自高攀《古代中西方成文法典之比较一一以<法经>与<十二铜表法>为例》

材料二:阿拉伯文化不是对单一的传统文化的继承和发展,它既吸收了西方的希腊、罗马文化,又继承埃及、波斯、印度等东方文化,它是许多民族文化在伊斯兰教社会中融合而成的。因此,阿拉伯文化是一种“综合文化”……文明的发展促使阿拉伯的许多学科如文学、医学、天文学、数学、工程学等得到了广泛的发展,并传入欧洲,欧洲中世纪文化的发展能打破黑暗达到一个新的历史高度,阿拉伯文化的传入是其中一个至关重要的因素。

——根据需枫的《阿拉伯文化的综合与继承》等资料整理

材料三:明清之际耶稣会士传入中国的西方文化,自然科学是其主要部分。这些西洋学术对于中国来说都是新鲜的:欧几里得几何及其演绎推论给中国思想界带来了一种全新的思维方式:世界舆图使中国人获得了新的世界概念。对此,徐光启、李之藻、方以智等明代科学文化界的先进人士,有着较为清醒的认识。徐光启在其著述中多次谈到,传教士带来的西方科学技术,“多所未闻”;从其学习与钻研中,他感到有一种“得所末有”的“心悦意满”;在驳斥反对派的诘难时,他更鲜明地指出,外来文化“苟利于中国,远近何论焉”。李之藻也说,利玛窦等传教士带来的物理、几何等科学,“有中国累世发明未晰者”。方以智在《考古通论》中指出,西洋学术能“补开辟所未有”。这种对外域学术的开明态度,反映了中国早期启蒙学者的宽阔胸怀。

——摘编自张明《中外文化交流史》

(1)阅读材料一,概括《十二铜表法》制定过程的特点。结合所学,说明《十二铜表法》对古罗马的积极影响。

(2)根据材料二,概括阿拉伯人在东西方文化交流中的地位。结合所学,用史实说明阿拉伯文化的传入使“欧洲中世纪文化的发展能打破黑暗达到一个新的历史高度”。

(3)根据材料三,用一句话概括徐光启、李之藻、方以智等人对待中西文化“较为清醒的认识”。结合所学,以利玛窦的贡献为例,说明其对中国文化的“补开辟所未有”。