| 时间 | 不合作运动 | 主要内容 |

| 1920—1922 | 第一次非暴力不合作运动 | 甘地号召印度人民通过放弃英国人授予的爵位、封号和名誉职位,罢课、离职、抵制法院和立法机关,恢复手工纺织和不买英国布,以及抗税等手段,与英印当局斗争。 |

| 1930—1934 | 第二次非暴力不合作运动 | 甘地向英印当局提出降低地税、废除食盐专卖、取消盐税、实行关税保护、释放政治犯等要求。在遭到拒绝后,甘地进行“食盐进军”,亲自到海滨取海水制盐。 |

| A.斗争方式是印度国情的产物 | B.意在推动印度经济的近代化 |

| C.使印度脱离英国获得了独立 | D.推动了无产阶级的发展壮大 |

材料 冷战后国际体系的重大演进

| 国际政治结构 | 国际政治结构中两极格局的瓦解和霸权争夺的消失,整个国际形势趋于缓和。在国际市场获得统一、资本技术可以更加自由流动的情况下,发展中国家得以充分开展国际经济合作,提升经济资源配置效率。 |

| 国际经济结构 | 国际经济结构的多元化与全球经济发展的均衡性,使得世界经济增长环境更加稳定,这为很多中小发展中国家提供了更多的经济合作选择,提高了它们从国际经济合作中获得合理收益的机会。 |

| 国际技术结构 | 国际技术结构的多样化与全球生产的扩展性,以互联网为代表的信息通讯技术飞速发展,使得全球各地的沟通和协调非常便捷,为新兴国家参与全球生产并进而实现工业化提供了历史机遇和便捷途径。 |

——摘编自查晓刚《冷战后国际体系的演进与新兴国家群体性崛起》

从材料中提取信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严谨,表述成文)| A.英国政府推行茶文化 | B.英国完成了工业革命 |

| C.世界贸易的不断发展 | D.工人生活的迅速提高 |

| A.使得中国基础设施建设走在世界前列 | B.折射出特定历史环境下国家政策选择 |

| C.促使西南地区整体性贫困得到了解决 | D.得益于社会主义市场经济体制的建立 |

材料一 17世纪末叶以后,中国文化信息传入欧洲,使一些学者加强了摆脱传统的信心和依据。孟德斯鸠承认中国的君主专制比较有节制,承认中国的皇帝提倡耕织、兴修水利、实行科举、设置谏官具有发展生产和限制暴政的作用;伏尔泰对中国的政治几乎完全持推崇的态度,他盛赞中国君主以农为本、重视生产的政策与措施,建议法国国王也效法中国皇帝举行春耕“籍田”的仪式。

——陈宣良《伏尔泰与中国文化》

材料二 二战时期,中法为盟友,都为反法西斯胜利做出巨大贡献,也因此结下深厚的友谊,但中法毕竟是不同社会制度的国家,促成它们建交的不止是二战时期的“浅薄缘分”还有一个重要原因“美苏冷战”。当时法国总统戴高乐认为英国是一个高贵的民族,英国人应该有自己的领导权力,不能再受美国的控制和摆布,于是他毅然脱离了美国,追求自主权。而当时的中国与苏联决裂,中苏形式严峻,中法两国都迫切需要一个稳定和平的环境来巩固政权,同时更需要结交其他国家来增强国力,提高国际地位。当然戴高乐支持阿尔及利亚的独立并从越南战争中退出,是中法建交的又一原因。两国有着共同的需求,所以戴高乐就产生与中国建交的念头。1963年他派总理富尔访华,受到周恩来总理的亲切接见,双方在台湾问题上产生分歧,但法国还是同意与中国建交,断绝与台湾地区的外交关系,率先向中国伸出“橄榄枝”。1964年1月27日,法国与中国正式建交,这一重要历史事件被外国媒体喻为“外交核爆炸”。

——吕芳《漫谈中法关系史》

(1)根据材料一并结合所学,概括指出法国启蒙思想家推崇中国文化的内容,简析其原因。(2)根据材料二并结合所学,说明中法建交的历史条件。中法关系的独特历史塑造了独特的“中法(建交)精神”,请尝试概括“中法精神”的内涵。

| A.商战已成为救亡图存的主要手段 | B.通过自办企业能挽回失去的利权 |

| C.西方国家对华资本输出逐渐加深 | D.振兴民族经济急需设立华商组织 |

| 其年(长安二年)检校官奉敕总停(朝廷停罢检校官),君(指裴琳)则随停,例也。百姓众庶而谋,我君去矣。人斯悴矣。若不□命而诣阙(奔赴京都)乞留,道路相属。奉长安三年四月救:“元瑶清平化俗,奉法无私、人不忍欺,吏不敢犯……特听修旧检校。” |

| A.德政是地方监察的价值导向 | B.中央与地方政府存在权力博弈行为 |

| C.官僚考课呈现多元评价体系 | D.民间力量在国家治理中具有能动性 |

| A.具有多元面貌 | B.完全独立发展 |

| C.都有近代特征 | D.宗教信仰相同 |

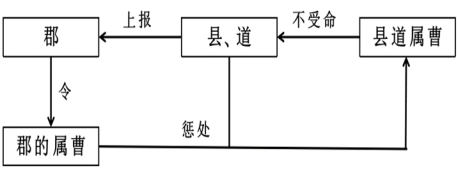

| A.向上行文完全可以越级上报 | B.体现了文书流转的科学规范 |

| C.郡县官吏都由中央直接任命 | D.有助于行政命令的有效执行 |

材料一 16世纪,西式建筑在中国出现,多集中于澳门,主要由传教士和殖民商人修建。18世纪,由传教士郎世宁、王致诚设计,中国工匠精心修建的圆明园分园——长春园的欧式宫殿,是中西建筑文化交流的光辉典范。鸦片战争后,西式建筑作为工业文明的体现,开始大量传入中国,给国人巨大的思想冲击,如康有为见识了香港西式建筑林立、街路整齐后,认为西人治国有方,进而摒弃了“西人为古之夷狄”的看法。20世纪上半叶、西式建筑规模进一步扩大,如上海国际饭店高达24层。另外,资政院、教堂、医院等建筑也一改中国传统建筑“城高池深”的特点,体现了某些近代社会的气息。

——摘编自田毅鹏《西式建筑进入中国的沧桑往事》

材料二 早在秦汉时期,西方就通过陆路交通,从中国瓷器、漆器等商品上的建筑、风景图案信息来猜想推测中国园林。16世纪末开始,来华传教士的著作中对中国园林的记录让西方全新认知了中国园林,如《张诚日记》认为中国屋宇、花园的美在于布置得宜和对自然的模仿。18世纪,传教士马国贤、王致诚分别将《避暑山庄图咏》《圆明园图咏》传到西方,让西方对中国园林的了解进入到图像时代。受中国园林艺术影响,英国率先在西方兴建了以自然主义和浪漫主义为特征的自然风景园。

——摘编自李晓丹《17—18世纪中西建筑文化交流》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括鸦片战争后西式建筑大量传入中国的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析西式建筑风格东渐和中国园林艺术西传的不同。