英国是一家合伙股份公司?

英国学者琳达·科利在《英国人:国家的形成,1707—1837年》中,提出了英国是一个投资民族国家的观点。

英国有着浓浓的商业气氛。在当时有很多爱国协会,其使命是公共性的。它们有意对外,并意在改革国家政府。一些商人建立的俱乐部的目标非常商业化,某些协会将爱国热情与经济利益结合在一起,将爱国主义作为一种投资看待。商人的商业活动需要政府的支持。国家的政策是保护其成员的利益。为国家贡献力量,既是一种热心为公的姿态,也能确保其获得应有的回报。积极的爱国主义,很容易汇聚成要求更广泛的公民权和政治变革的洪流,因为人们要确保自己的投资不至于随时被喜怒无常的统治者卷走。

英国是世界上第一部“金融军事帝国机器”。在18世纪的英国,五个家庭中可能就有一个依靠贸易为生,他们是支持这个国家机器的最显著的人群。英帝国的实力有赖于贸易。保护这项贸易需要一个强大的国家。这样的一个新型国家,本质上是一个股份公司。股东们为了盈利。就要打击主要的商业竞争对手。英国学者认为,“光荣革命”最重要和直接的影响不是宪法决议,而是决定同法国开战。之后,英国与法国断断续续地进行了六次战争,直到1815年的滑铁卢战役。一些史学家将其称为第二次英法百年战争。英国的政治家一致认为英国自由的法律、独立、经济的繁荣以及殖民地的扩张。都取决于对法战争的胜利。在与自己的敌手斗争的过程中。英国逐步发展壮大起来,并完善了这一新型国家的构建。

——摘编自陈晓律《英国是一家合伙股份公司》

(1)材料是从什么视角解释英国崛起为现代民族国家的?这样解释的依据是什么?(2)请你再选择一个其他视角对英国崛起为现代民族国家进行合理解释。(要求观点明确,史论结合,层次分明,逻辑严密。)

材料一 17世纪末的英国,越来越多曾被视为“奢侈”的商品和服务进入中等阶层生活,甚至社会下层也通过各种渠道渗入到奢侈消费中来,奢侈消费日益成为“没完没了争论的话题”。在大讨论过程中,“有益的奢侈”理论承认在所有社会等级中追求生活舒适和便利,同购买生活必需品一样有益。曼德维尔(1670-1705)更是将这场大讨论推向了高峰,他将奢侈品宽泛地定义为“一切并不直接满足人的生存需要的东西”,公开反驳所有对奢侈的指控,认为奢侈是一项公共福利,奢侈品能够满足人们追求快乐的心理需要,人们沉溺于奢侈品能够推动商业的扩展和穷人就业。这场大讨论使人们不再从道德角度来看奢侈消费的问题,开始关注中等阶层甚至劳工的消费动机和消费实践。大讨论也使人们意识到,奢侈消费为产品革新和时尚与设计的变化提供了大量机遇。

——摘编自李新宽《18世纪英国奢侈消费大讨论》

材料二 近代中国,洋货凭借其质量与价格的吸引力,在市民追求社会地位与时尚潮流的过程中,日益成为人们日常生活的必备品。然而热衷于选购国货,并希望借此实现国强民富的观念也长期影响消费潮流。南京国民政府工商部积极举办国货展览会,并严令各省市总商会,国货商品必须冠以国货字样;社会上也出现了要求商店销售国货并禁售洋货的呼声;与此同时,中华总商会以及各地商会纷纷颁布有关国货销售的章程;当时的新闻媒体也在积极宣传国货;1932年,国民政府宣布将次年定为“国货年”。国货运动如火如荼的展开对普通民众的消费习惯与消费行为的转变产生了显著的影响。

——摘编自谭玉秀、范立君《消费行为下的家国情怀——20世纪30年代中国国货运动再思考》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括17-18世纪的英国和20世纪30年代的中国消费观念的转变及其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析中国20世纪30年代国货运动的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你从近代英中消费观念转变进程中得到的启示。

材料一 《唐律疏议·户婚》规定:“诸卖口分田者(国家分给农民耕种的土地,死后要归还政府),一亩笞十,二十亩加一等,罪止杖一百;地还本主,财没不追。”丁男只有土地使用权,而无所有权,使用权不许转让,这种授田到受田者死亡或年老时,由国家收回重新分配。唐律引用《唐户令》明确规定,财物作为私有财产与永业田一道,均允许被私人继承。《元典章》规定,典当买卖田地必须在地契上载明佃户姓名,除“公行立契外,另行私立文约”。元代江南地区普遍流行这种“因买田土,方有地客”的“随田佃客”制。

—整理自《唐律疏议》《元典章》

材料二 明万历四十八年(1620年),户部发文规定土地买卖需缴纳一定契税作为买卖凭证.清入关后继承了这一制度,契尾由各承宣布政使司统一设计印制,授权于州县再复印。 明清时期,土地买卖不再有“先问亲邻”的强制要求,允许典卖者自由寻找买主。 雍正八年(1731年)还规定,已经成交的田地买卖,若有人“执产动归原先尽亲邻之说,借端勒,希图短价者,俱照不应重律治罪”。 至清代,在土地买卖中,宗族是最大的买家,又是最大卖家,族田买卖已公开化,晚清时期,族田买卖的趋势大为加速,族田广泛参与到土地市场的交易中。

——摘编自柴荣《明清时期土地交易的立法与实践》

(1)根据材料一,概括唐朝与元朝土地买卖方面的相同之处。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出明清时期土地买卖的特点并分析其成因。

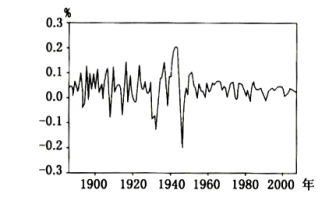

材料一 波峰、波谷反映一个周期内经济增长的最大值、最小值,一般为正值、负值。落差是一个周期内波峰与波谷的差值,反映一个周期内经济增长的幅度,通过综合比较不同时间段内经济周期的波峰、波谷、落差可以明显看出经济波动的剧烈与平缓状况。总的来说,二战结束以来,美国经济周期的波动比以前更加温和,有的学者称之为“被烫过了的曲线”(如图3)。

1886- -2002 年美国GDP增长率波动

——摘编自【英】麦迪森《世界经济二百年回顾》等

材料二 1928—1937年,苏联经济发展速度年递增16%;1917—1940年,国民收入增长了814%,年均增长率高达9.6%,而同期美国GNP只增长了68%,年均增长率只为2.3%。1981—1985年苏联的国民收入、工业产值、农业产值、投资额、社会劳动生产率分别为3.2%、3.6%、1.0%、3.7%、2.7%,1986—1990年分别为1.8%、2.6%、0.5%、0.3%、2.0%,1990年分别为-4%、-1.2%、-2.3%、-19%、-3%。

——摘编自杨荣、季正矩《经济建设的成败与苏联的兴衰》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出促使1917—1940年苏美两国经济均出现增长的相似因素,并对二战以来美国经济周期波动为“被烫过了的曲线”进行解读。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明1981—1990年苏联经济发展的态势及其原因。

材料 清末,邮政事业受制于海关,因而相形杂乱,发展缓慢。光绪三十四年邮传部与邮政总办帛黎筹议改良邮政事宜,“其内容在扩张于邮路谋委派信之普及,并加增送函次数,以期灵便。尚拟创订各省邮部章程,分三等;一等邮局长由部奏派,二等邮局长由各省督抚调用,三等邮局长由地方官采担保金方法用之管理邮政。”宣统二年邮传部设法从海关税务司收回邮政接管,邮政区域亦改以行政区域为标准,总计邮界十四,副邮界三十六,共为五十区。对各地邮政中存在的积弊,邮传部厉行整顿。为了保护地方邮务的发展,还咨文各地方官员“切实保护”,并制订了“地方官保护邮政办法”十条。晚清地方邮政发展很不均衡,邮传部对边疆邮政向来持积极发展态度。宣统元年三月,新疆巡抚电请展设甘肃凉州以西至新疆迪化一带邮局,邮传部“徇其请”。宣统元年十一月,邮传部将加入万国邮政同盟列入计划,1914年中国终于加入。

——摘编自苏全有《邮传部与清末邮政事业的近代化》

(1)根据材料并结合所学知识,指出清末邮政事业发展的表现。(2)根据材料并结合所学知识,简析清末邮政改革的作用。

材料一 汉武帝统治前期推行“有为而治”的指导思想,执行盐铁官营、均输平准的经济政策,对外穷兵黩武,导致统治后期民怨沸腾,被迫下轮台罪己诏。公元前87年,汉武帝病逝,命霍光、桑弘羊等人辅佐幼主昭帝。前81年,霍光召集全国各地选出的贤良文学人士进京商议罢黜盐、铁、酒等专营政策,盐铁会议召开。 在会议上,从民间来的贤良文学对盐铁官营等财政措施进行了全盘否定,并进而攻击汉武帝时期的内外政策;作为这些财政措施的经办人,桑弘羊坚决捍卫汉武帝的内外政策,就盐铁等政策的存废与贤良文学展开了激烈论辩。会议结束,朝廷仅罢去了郡国酒榷和关内铁官,其他各项政策仍维持不变,但经济上官营政策有了一定收缩,这场会议中的贤良文学人士普遍得到了重用。

——摘编自陈启喆《盐铁会议和西汉国家干预经济政策的演变》

材料二 明洪武元年(1368年),统治了97年的元王朝被推翻,但残余势力仍旧盘踞北方,朝廷屯重兵于九边重镇,每年需要军粮250万石,给国家造成了较大的财政压力。 洪武三年,朱元璋采山西行省官员建议,令商人于大同仓交米1石,或于太原仓交米1石3斗,发给淮盐1小引(200斤)。 商人纳毕,就可以拿着发给的盐引前往指定的盐场领

取食盐售卖,此即所谓“开中法”。 同时规定,商人贩卖食盐,必须持有盐引,盐与引离,或伪造盐引,即以贩私论处,罪至死。 自此,民间贩盐事业迅速发展,据《明史·食货志》记载,洪武时期,全国产盐最多的两淮、两浙两个盐区,每年办大盐引(400斤)为 572 400 余引,约占全国盐引数的一半。

——摘自朱宗宙《明清时期盐业政策的演变与扬州盐商的兴衰》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西汉盐铁会议争论的实质及带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析明代开中法实施的背景及影响。

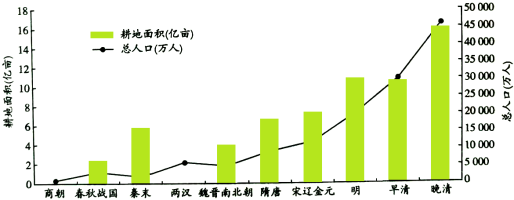

材料一

中国古代的最高人口及最大耕地面积

材料二 为满足新增人口对粮食的需求,清朝农业开发的范围和幅度大大超越以往任何朝代,山林湖泊悉数被垦辟为农地。多熟制也成为农业生产的首选,南方的双季稻及北方的两年三熟制逐渐成为常态,番薯和玉米等高产耐旱作物的引入也进一步提升了“地”的供应能力,晚清时期粮食总产量增加至3386亿斤。然而,人均粮食占有量却由明朝的1193斤/人下跌至晚清的737斤/人。

——以上材料均摘编自李小云等《中国人地关系的历史演变过程及影响机制》

(1)根据材料一,指出商朝到晚清时期人口和耕地面积的演变趋势。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明清朝提升粮食产量的举措,并简析当时人均粮食占有量严重下降的原因。

材料一 天下已平,高祖乃令贾人不得衣丝乘车,重租税以困辱之。孝惠、高后时,复弛商贾之律,然市井之子孙亦不得仕宦为吏。量吏禄,度官用,以赋于民。而山川园池市井租税之入,自天子以至于封君汤沐邑(汤沐邑:受封者收取赋税的私邑),皆各为私奉养焉,不领于天下之经费。至孝文时,令民纵得自铸钱,故吴、邓氏钱布天下,而铸钱之禁生焉。匈奴数侵盗北边,屯戍者多,边粟不足给食当食者,于是募民能输及转粟于边者拜爵。孝景时,上郡以西旱,亦复修卖爵令;及徒复作(复作:在官府服役的女犯人),得输粟县官以除罪。

——摘编自(西汉)司马迁《史记·平准书》

材料二 宋代建立了国家和商人共利分利的双赢机制,如马端临所说“古人之立法,恶商贾之趋末而欲抑之;后人之立法,妒商贾之获利而欲分之”。这个基本机制使得商品经济领域中的财富增长可以转化为国家财政。宋代被纳入专卖管理的商品种类更多,且在管理上逐步向间接专卖制度转变,确立了在这些大宗商品的专卖领域中官商的共利和分利机制。相对于直接专卖,这极大地推动了这些商品的生产和销售,实现了国家和商人利益的共赢。同时工商业成为为国生财的重要领域,工商课税逐步赶上并超过两税收入,而且工商业收入主要以现钱、轻资为主,政府掌握的专卖商品又是市场的大宗商品,因而工商业收入不仅在比重上成为财政收入的重要支柱,而且在财政调度上发挥着不可替代的作用,给宋代财政运行方式带来了巨大变化。

——摘编自黄纯艳《宋代财政史》

材料三 “厘金”和海关税收的扩大是适应经济形势的变化的,由此增多的税收收入对延长清政府统治的寿命起到了很大的作用。但是这种状态不属于中央政府对财政基础的再建,也不是财政基础确立的保证条件,具有土地税的附加税性质的各种课征的膨胀,实质上是增大了地方巡抚所掌握的财源。由于过去的法定诸税种的比重的降低,要实现中央政府财政政策意志的难度增大了。自从太平天国运动爆发后,外省的财政报告之类不再上报户部。因此,从1864年起,户部只能通过每年给各省的督抚及海关指派一定定额的京饷来维持中央政府的运转。另外,对于各省间的协饷,户部也以同样的方法来加以分配。但是,这种分配并不是按照实际的收支状况来进行的,因而地方上会寻找各种理由来敷衍上面下达的派款指令或减额上缴。

——摘编自【日】岩井茂树著;付勇译《中国近世财政史研究》

(1)根据材料一指出西汉前期的重要财经举措。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代“双赢机制”的建立途径,并简述其效果。

(3)根据材料三概括晚清财政状况的变化,并结合所学知识分析其原因。

材料一 致用是指讲求儒家经学以服务于现实社会的一种儒学传统思想,它是“治国平天下”政治抱负付诸实践的体现。明中后期,党争激烈、阉党把持朝政,社会矛盾激化;“南倭北虏”横行,严重威胁统治稳定。以“经世致用”为标榜的知识分子认为陈旧的学术已不能解决实际问题,如著名思想家王廷相指出:“近世好高迂腐之儒,不知国家养贤育才,将以辅治,乃倡为讲求良知,体认天理之说,使后生小子澄心白坐,聚首虚谈……误人家国之事者几希矣。”当时,西方近代技术传入后,传统的“重德轻艺”观念受到冲击,他们便开始关注与富国强兵相关联的“可施于用”的经世致用之学。

——编自杨绪敏《明代经世致用思潮的兴起及对学术研究的影响》

材料二 战争中,中国不堪一击,高唱“经世”的知识分子在惨痛之余,不再顽固强调“内诸夏而外夷狄”,转而用理智的眼光来认识中国与诸夷,“师夷”成为一时潮流。同时,他们对顽固派将机器诬蔑为“奇技淫巧”的看法进行了批判,认为“有用之物,即奇技而非淫巧”;并以“求富”为口号,对传统的“重本抑末”政策进行否定。

——摘编自田永秀、刘斌《经世致用思想由传统向近代的转变》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明后期经世致用之学出现的时代背景。

(2)根据材料并结合所学知识,概括经世致用思想由传统向近代转变的表现。

材料一 纵观中国近代历史,阻挡和压榨中国民族工业的无疑是资本主义国家对中国的经济侵略和商品倾销,但这种状况在一战期间有了缓和的机会,“实业救国”思潮也在此时迅速崛起,同时也出现了规模较大、影响较大的群众性抵制洋货运动,使得外国商品在中国国内市场上严重滞销。民国初年,中国工业产品的增加,除满足国内市场需求外,还要满足帝国主义战争的需要。如面粉业和冶铁业,由于帝国主义战争的需要发展得较快,纺织业由于进口的减少也得到较快发展。但一战结束后不久,面粉进出口马上转为入超;铁厂积货如山,无人过问,至于闭炉停机。在这期间,纺织业由战前的231家增至1920年的475家;而冶炼业由战前的8家增至20家。另外,列强仍然通过直接或间接投资来控制整个中国的工业。如纺织业和采煤业,到1919年,外国资本仍然控制着近60%的布机和75.6%的机械采煤。

——摘编自吴才军《简析20世纪初中国近代民族工业“春天”短暂的原因》

材料二 中国共产党认为苏联的经验对新中国有示范意义,只有发挥社会主义制度集中力量办大事的优越性,依靠内部积累迅速建立起强大的重工业,为工农业生产提供各种必要的装备,使现代工业成为整个国民经济的主导和支柱,才能加快推进新中国的工业化。国家制定的“二五”计划中指出,中国工业化建设在继续以重工业为中心,加快农业和轻工业发展,加强工业布局调整的同时,对国家急需的科学技术领域进行部署,集中力量发展航空、电子、船舶、兵器、核能、航天等系列新兴工业。

——摘编自孙星《论新中国工业化道路的形成和发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初年民族工业发展的原因,并概括其特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新中国成立初期与近代中国工业化的不同。