材料一 凡分田,照人口,不论男妇,算其家人口多寡,人多则多分,人寡则寡分,杂以九等。……务使天下共享天父上主皇上帝大福,有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖也。

——《天朝田亩制度》

材料二 似乎欧美各国应该家给人足、乐享幸福,然而试看各国的现象,富者极少,贫者极多,所以倡民生主义,就是因贫富不均。……找所最信的是定地价的法子,比方地主有地价值一千元,可定价一千或多至二千,就算那地将来因交通发达,价涨至一万,地主应得二千,已属有益无损,赢利八千当归国家,这于国计民生皆大有益。

——摘编自孙中山《三民主义与中国前途》

材料三

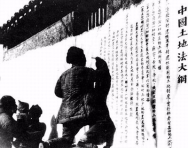

图一地主减租减息,农民交租交息 图二中国土地法大纲

(1)根据材料一,概括其核心主张。结合所学知识,谈谈你对《天朝田亩制度》的评价。

(2)根据材料二,概括孙中山提出民生主义的历史原因及基本主张。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出图一、图二所示历史事件分别发生在哪一时期?与图相比较,分析图二中国共产党提出的土地政策及其主要原因。

材料:

西方人眼中的中国形象

在马可·波罗的中国行之后,一个极为正面的中国形象在欧洲流传长达五个多世纪。这一趋势在17~18世纪通过天主教传道使团得以强化。不同于由世袭贵族及教士把持的欧洲,这个国家不论出身而是通过科举考试进入官场的现实给天主教传教士们留下深刻印象。中国皇帝对他们而言就像一个开明君主——哲人王,并通过文官系统来保障一个和谐、文明且不穷兵黩武的天下。以至于伏尔泰与莱布尼茨等欧洲的启蒙运动思想家们将中国作为正面的外来形象用来批判由教士与世袭贵族把持的欧洲教廷。

18世纪末,中国在欧洲的形象开始急剧恶化。对比共和体制诞生的法国大革命和欧洲如火如荼进行着的工业革命,中国不仅被认为是无可救药地落后,而且毫无发展能力。经历第一次世界大战的灾难后,中国形象重新走向正面。鉴于欧洲文明的集体自杀,他们从中国引入充满神秘色彩的“道”,以拯救受自身文明进程所羁绊的欧洲。第二次世界大战之后,由于深受朝鲜战争及东西冷战的影响,中国形象再次开始走下坡路。

可进一步断言,人们眼中的中国形象实际上很少是为了说明中国,而是用来满足有关自身民族的存亡、恐惧以及自身政治需要。这正印证了犹太人的一句名言:我们看不到事物的“本来”面貌,只看到我们“自己”。

——摘编自(德国)卜松山《发现中国:传统与现代》

(1)依据材料,概括17~18世纪以来中国形象在西方的变化,并分别指出每阶段变化的原因。

(2)结合中国形象在西方的变化,你如何理解“我们看不到事物的‘本来’面貌,只看到我们‘自己’”这句话。

材料一 重罚轻赏,则上爱民,民死上;重赏轻罚,则上不爱民,民不死上。……王者刑九赏一,强国刑七赏三,削国刑五赏五。

——《商君书·去强篇》

材料二 董仲舒搜集整理了232个案例,将当时的法律抛在一边,直接用《春秋》的经义定罪量刑,编成案例,指导律吏,称《春秋决狱比》。汉宣帝下诏规定“父子之亲,夫妇之道,天性也。其父母匿子,夫匿妻,大父母匿孙,皆勿坐。”与孔子的“父为子隐,子为父隐,直在其中矣”等观点相一致。当时的司法官吏首先用儒家经典去分析案情,再用儒家经义去解释法律、断案量刑,这被称为“春秋决狱”。

——摘自毛亚磊《论汉代法律的“春秋决狱”

(1)根据材料一并结合所学知识,概括商鞅的法治主张,并指出其反映的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉代“春秋决狱”体现的法治特点,并简析其影响。

| A.对经典力学的作用评价不实 | B.认为经典力学推动人类文明发展 |

| C.准确概括了经典力学的内涵 | D.认为自然科学主导了文明的进程 |

材料一 朱熹生活的南宋时代,整个社会统治阶级鲜廉寡耻,生活奢侈无度。在这种时代背景下,朱熹提出了“存天理,灭人欲”之说。天理是公道与良知。朱熹说:“须知天理只是仁、义、礼、智之总名,仁、义、礼、智便是天理之件数。”朱熹区分了“欲”和“人欲”。欲是正常的,饥而欲食,渴而欲饮,这是正常的欲。朱熹要灭的是“人欲”,又叫“物欲”。……朱熹认为当时国之大患根在君王心术已受蒙蔽。根据《大学》之教,以正心诚意作为治国平天下的根本。针对当时朝野上下普遍信奉佛教禅宗思想,他提出了“格物致知”之旨,即要求人要“推究事物的原理,以获得知识。”

——洪映萱《另一种声音——对朱熹“存天理、灭人欲”等理学观念的反思》

材料二 在当时文人看来,词是“小道”,不是载道的工具、治国平天下的手段。但是,在诗歌走上“雅正”道路而较少表现纯粹的个人生活情感特别是男女恋情的情况下,它正是以其娱乐艺术的性质、不够堂皇正大却也较少拘谨的地位,而弥补了诗的不足,获得意外的兴旺。(苏轼)作为士大夫集团的成员,比任何人都更敏感、更深刻地体会到强大的统治思想对个人的压制,而走向对一切既定价值准则的怀疑、厌倦与舍弃,努力从精神上寻找一条彻底解脱出世的途径。

——骆玉明《中国文学史》

(1)根据材料一,指出宋代理学兴起的时代背景,并概括宋代理学思想的进步之处。

(2)根据材料二,概括宋词的主要特征,并分析其兴盛的主要原因。

材料一 “新民”一词始见于《尚书·诰》,又是《大学》“三纲领”之一。梁启超公开告白“以为欲新吾国,当先维新吾民”,包含了儒家经典的核心在于道德修养和对人的革新的基本思想。梁启超又根据西方国家有关思想学说,结合中国国民基本情况,赋予“新民”以新的人格理想和社会价值观。梁启超的“新民说”主要包含以下内容:国家思想与合群意识;公德与私德;竞争意识与冒险精神;权利思想与自由主义价值;尚武精神与刚性文化等,对中国人民之性格、习性、智能上的弱点作了尖锐的批评,主张“博考各国民族所以自立之道,汇择其长者以取之,以补我之所未及”,以便在激烈竞争的世界上建设自己的民族国家。

——摘编自荸斤丽《新民思想与国民性的讨论——读梁启超<新民说>》

材料二 我们相信世界各国政治上、道德上、经济上因袭的旧观念中,有许多阻碍进化而且不合情理的部分。我们想求社会进化,不得不打破“天经地义”“自古如斯”的成见,决计一面抛弃此等旧观念,一面综合前代贤哲、当代贤哲和我们自己所想的,创造政治上、道德上、经济上的新观念,树立新时代的精神,适应新社会的环境。

——陈独秀《新青年》宣言

(1)根据材料一,概括梁启超的“新民”形象。

(2)根据材料二,指出陈独秀《新青年》宣言所依据的主要理论,并说明他在国民方面对青年提出的要求。

晚清民国时期外国传入中国的新词汇(节选)

“蒸汽机”“法学”“电线”“报纸”“议院”“自由”“公司”“轮船”“天文学”“文明”“代数”“火车”“警察署”“民主”“科学”“电灯”“邮政局”“电话”“商务局”“人权”“公园”“师范”“立宪”“专科”“卫生局”“进化论”“股票”“银行”“军舰”“议员”“化学”“总统”“铁路”“生产”“政治学”“革命”“进步”“图书馆”“经济学”“民族”“冲突”“新闻馆”“电报”“实验室”“物理学”“哲学”“出版社”“社会”“共和制”“工厂”“组织”“主义”

请从以上词汇表中提取一组概括出一个主题,并围绕该主题建立中外历史关联。(要求“列出提取的词汇,明确主题,结合史实,中外关联)

材料一:文艺复兴的人文主义者们的核心观念是“通识学习”,他们根据自己的观念开办学校。人文主义者相信,“通识学习”是实现真正自由,确使人类潜力能够得到完全发挥的关键。通识学习的内容包括历史、道德哲学、雄辩术、文法、诗歌、数学、天文以及音乐,其目的在于以此培养出具有美德和智慧,并拥有说服别人与自己同样行事的修辞技巧的人。按照希腊人健全的身体才有健全心灵的准则,人文主义教育家也强调身体教育,学生被授以标枪技巧、箭术、舞蹈,并被鼓励练习奔跑、摔跤、狩猎和游泳。人文主义教育被认为是为未来生活进行的实际准备,它的目标不在于培养出伟大的学者而在于培养全面发展的市民。它为欧洲统治阶级提供了基础教育的典范,这种状况一直持续到20世纪。

——美 斯皮瓦格尔《西方文明简史》

材料二:1912年,德国留学数年的蔡元培担任首任教育总长,他特别强调:普通教育,务顺应时势,养成共和国民健全之人格;专门教育,务养成学问神圣之风习。同时,他深感国人年长而失学者为之众,欲求教育普及,特设立社会教育司,与普通、专门两教育司鼎足而三。2月,针对清朝学部1906年规定的忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实五项宗旨大加修订,提出新的教育方针为:军国民主主义教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美育教育。前两者旨在强兵富国,后三者均以培养共和公民的“完美人格”为目的,并用以节制前两者的副作用。

——张晓唯《蔡元培评传》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括文艺复兴时期通识教育的特点及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,分析民国初年蔡元培教育改革的背景及其对通识教育的新发展

9 . 中国基层社会治理历史悠久。改革开放以后,村民自治成为中国亿万农民的伟大创造。

材料一宋代一些地方实行乡约制度,其功能主要是扬善惩恶,制定规约进行道德教化,并建立民间组织和相关的赏罚制度。明清时期,宣讲“圣谕”成为乡约最重要的内容。当时,由地方官吏广泛推行乡约制度,设立乡约组织,每月召集百姓宣讲、教化。康熙九年颁布了乡约组织必须宣讲的《上谕十六条》,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为”等。

——据杨开道《中国乡约制度》等

材料二清末,时人认为“地方自治者,为今世界立国之基础……于救亡之事,至为切要”。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,地方自治大致按行政区划分城镇和乡两级,设立议事会为议决机关,议员由选民互选充任。

——据张海鹏主编《中国近代通史》

材料三20世纪80年代后,村民自治迅速发展,到1997年底,全国共有91万个村民委员会的村干部由村民直接选举产生,大部分农村有90%以上的选民参加了选举。1998年颁布了《中华人民共和国村民委员会组织法》,村民委员会是我国农村基层社会的群众自治组织。

——据郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代到明清时期乡约制度的变化,并说明乡约制度的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末城镇乡地方自治的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明村民自治的意义。

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一在春秋战国时期,民本思想的主要特征是思想家们将“民”的概念正式引入政治思维,活跃于当时思想界中的诸子百家中的各派,大多都有关于民本思想的论述。……明末清初,思想家们积极评议时政,对传统的民本思想进行了理论的升华,使其达到了历史上的最高水平

——《民本与民主的比较》

材料二宋朝是一个有创辟的时代,其学术思想和文艺都有和前人不同之处。

——吕思勉《中国通史》

材料三李贽对这个社会具有理智上的关心,则属毫无疑义。这种关心和信仰自由有其相通之处,在于它的后面有社会经济的背景,也有与他所处的社会环境有特别的关联……他攻击虚伪的伦理道德,也拒绝以传统的历史观作为自己的历史观,但是在更广泛的范围内,他仍然是儒家的信徒。……这些条件只能更把李贽构成一位特色鲜明的中国学者,而不是一位类似条件下的欧洲式的人物

——黄仁宇《万历十五年》

(1)依据材料一并结合所学知识,列举先秦儒家关于“民本思想的论述”,指出明末清初思想家对传统的民本思想进行“升华”的表现。

(2)依据材料二和所学知识,说明“宋朝是一个有创辟的时代”。

(3)依据材料三,概括李贽思想“特色鲜明”的表现。结合所学知识,分析其未成为“欧洲式的人物”的主要原因。