| A.国人对“公理”的理解存在偏差 |

| B.救亡图存成为思想主流 |

| C.知识分子越来越重视民主和科学 |

| D.儒学传统观念受到挑战 |

材料一 《弟子规》是中国古代启蒙教材,原名《训蒙文》,李毓秀(1647~1729年)作。总叙:弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。

材料二 《澄衷蒙学堂字课图说》(1901年初版),被誉为“百年语文第一书”。其中对一些中国原有的名词做了如下解释

电:阴阳二气薄而生热,热而发光曰电;

雷:阴阳二电摩荡空际,鼓击而成声者为雷;

议:“谓欲事合于义,必群相论议也。因引中为风议谏议之议。今中国有事上闻,辄归部奏;泰西各国则归上下议院公议。”

材料三 下列是两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价。

| 国会是资产阶级和地主控制的, ……这部宪法保障了美国资产阶级的利益,它可耻地保存奴隶制度,把种族歧视固定下来,使广大的劳动者失去了起码的政治和经济权利。它所宣布的‘自由’意味着种植主和资产阶级专政的巩固, 意味着剥削的自由。” ——《世界近现代史》(高级中学课本)人民教育出版社1958年版 | 美国宪法具有重要的历史意义。……宪法所确立的主权在民、三权分立、共和制等原则,为美国在此后两百多年间由小变大、由弱变强提供了制度上的保证,也为后来许多国家所效仿。 ——《近代社会民主思想与实践》人民教育出版社2005年版 |

请回答:

(1)材料一涉及了儒家的哪些主要思想?联系作者所处时代分析编写此书的目的。

(2)据材料二,概括该书的特点,并分析其所体现的时代特征。

(3)据材料三分析两个不同时期我国历史教科书对美国宪法的评价侧重点有何不同?并结合所学知识分析导致上述不同的原因。

| A.人文主义精神昌盛 | B.天主教地位有所下降 |

| C.学者推崇古典作品 | D.中国印刷术引入欧洲 |

4 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 中国文化具有博大的胸怀和超越时空的影响力,在全世界广泛地传播。他的力量无比宏大。中国文化影响力之大与孔子思想中的进步因素在文化事业方面所做的贡献是分不开的。

——英籍华人作家韩素音

材料二 思想的发展和变化常常是后人对前人的思想不断解释的产物,这种解释可能是歪曲、可能是误会、可能是借题发挥,也可能是顺藤摸瓜式的深化。

——《先秦儒家思想对中国法律思想及制度的影响》

材料三 耕稼陶渔之人即无不可取,则千圣万贤之善,独不可取乎?又何必专门学孔子而后为正脉也。

——李贽《焚书·答耿司寇》

(1)材料一中,韩素音高度评价了“孔子思想中的进步因素”,请指出孔子思想中的进步因素及其产生的历史背景。

(6)

(2)依据材料二并结合所学知识,说明孟子、董仲舒和朱熹是如何解释和借题发挥孔子的思想的?

(3)结合材料和所学知识,说明李贽是如何看待孔子思想的,并分析李贽这一思想产生的社会原因。

5 . 阅读材料,完成下列各题。

材料一秦统一,将重农作为基本国策布行天下。始皇二十七年下令对全国民众“赐爵一级”;三十一年,“赐黔首里六石米、二羊”,普遍提高农业劳动者的政治地位。同时,“使黔首自实田”,承认既有土地占有关系,并以法律形式予以保护。汉初,国家财富匮乏,实行了“轻徭薄赋”和“与民休息”政策,使生产逐渐得到恢复和发展。文、景帝皆强调农为天下之本,亲自参加籍田礼,以示鼓励农业生产之意。至武帝时,更是“用事者争言水利”以改善农业生产条件,保持农业稳产高产。

——摘编自《先秦以至秦汉时期中国古代粮食安全思想探析》

材料二近代以来,中国社会的重农传统不断受到挑战,农业的基础地位开始动摇,“以商立国”“以工立国”的思潮叠起,洋务大员举办军工民用企业兴致盎然,对农业的现代化却熟视无睹。然而,走上革命之路的孙中山对“三农”问题倒不曾忘怀。他在《农功》一文中指出,“以农为经,以商为纬,本末备具,巨细华赅,是即强兵富国之先声,治国平天下之枢纽也。”他认为,农业是“其他种种百业之母”,农业一兴,“则凡百事业由之而兴矣”。

——摘编自《孙中山对农业、农村和农民问题的思考》

材料三20世纪七十年代末期,人民公社体制的自身弊端使它难以为继,由农民创造的以家庭联产承包责任制为主要内容的农村经济体制改革更加速了它的瓦解。1983年,存在25年的公社制度被正式废除。公社政治上的作用转移到新成立的乡镇政府。农村受压抑的经济潜力的成功释放带来经济利益关系的变革,使农村社会呈现出显著变化……有些地区在实施家庭联产承包责任制过程中,由于缺乏正确引导,集体财产被哄抢,公共设施因无人管理而荒废,党的方针政策不能顺利贯彻,政权管理机制在村一级出现断层,农村社会呈现无序状态。乡村基层组织的资源动员能力和国家调控能力的普遍弱化,不能不使国家急需以新的组织形式来重建农村秩序。正是农村经济、社会结构的这种变化,使村民自治应运而生。在1987年全国人大常委会《村民委员会组织法》试行10年后,……村民自治走向法制化和制度化,在全国范围内全面推行。

——摘编自薛钰《试论中国农村经济改革与政治民主建设的互动关系》

(1)根据材料一、二指出秦朝与西汉统治者在重农举措上的不同及其共同作用,归纳出孙中山的重农主张并简要分析。

(2)依据材料三,概括我国农村的主要变化。结合所学知识,阐述以上材料中的重农举措所体现的时代特征。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在美国最高法院室内墙壁古今立法者的雕像中,孔子赫然位列其中,因为他主张“妥协”与“秩序”;“天”是“最高价值观”的载体,这与上帝对等,因此美国人赞许孔子的“宗教伦理”。然而,19世纪中期开始的对华人移民的恐惧促使媒体将中国人“低劣”“怪异”的本性归咎于孔子,而美国人依赖于报刊杂志以获取信息的传统则直接导致负面的孔子形象占据主流中国观;作为“天定命运”观念的积极鼓吹者,无数的报纸都在强调孔子思想属于早已逝去的时代,基督教体系则引领着人类社会的发展方向”,毕竟中国的守旧儒家士大夫们都迈开了反思孔子、放下孔子的步伐。

——摘编自张涛《孔子在美国:1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁》

材料二 经济危机肇始,美国“伪经济学家”鼓吹美国资本家应该前往苏俄取经,学习五年计划模式。对此,反对者应用《论语》中“过犹不及”提醒政府,只能参考孔子的中庸之策,以相同比例削减红利,体现劳资公平。等到罗斯福大行政府干预经济之策,鼓吹自由者借用孔子“苛政猛于虎”的感叹公开表示:宁愿遭受老虎威胁,也不愿生活在苛政之下。及至新政措施全面铺开,寄希望于罗斯福驱赶“在民众门前嚎叫的饥饿之狼”的新政支持者惊讶地发现:孔子的“大同”之说与当时的社会福利思想何其相似。农业部长亨利·华莱士借鉴据称为孔子首创的“常平仓”论制定了《农业调整法》,这无疑也是“大同”的必然要求。

——摘编自张涛《孔子在美国:1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁》

(1)据材料一概括“孔子形象”在19世纪中期的美国发生的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

(2)据材料二和所学知识,分析罗斯福新政的支持者与反对者解读的“孔子形象”分别旨在达成的主要目的,综合材料一、二指出“孔子在美国报纸上的形象变迁”这一历史现象的本质。

| A.独尊儒术已成定势 |

| B.儒学理念渐趋法制化 |

| C.文官阶层主导立法 |

| D.仁政思想等同于法律 |

8 . 中国的形象

材料一:“唐代的文化是与印度、阿拉伯和以此为媒介甚至和西欧的文化都有交流的世界性文化,所以学习唐朝也就间接地学习了世界文化。”

——(日)井上靖《日本历史》

材料二:“他们(中国人)对地球和宇宙的关系完全无知,这就使他们无法确定各个地方的经纬度,因此航海技术永远得不到改进。……中国人虽然在特定几种手工业上的技术非常高超,但在工业上和科学上,比起西欧国家来,实在处于极落后的地位。”

——(英)斯当东《英使谒见乾隆纪实》,叶笃义译

注:1793年,乔治·斯当东作为英国特使马戛尔尼的副使出使中国。

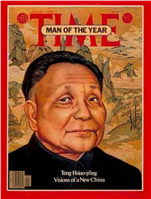

材料三:

(1)根据材料一、二,你认为从唐朝到清朝,中国的国家形象发生了怎样的变化?导致变化的原因是什么?

(2)根据材料三及所学知识,你认为《时代》杂志视邓小平为“中国新时代的形象”的原因是什么?

(3)你如何看待在以上历史时期中,中国的国家形象发生的变化?

| A.文字的频繁使用 | B.书写材料的不同 |

| C.各国变法的实施 | D.“书同文”的推行 |

材料一 《中华文化史》(冯天瑜等著)认为,中华传统文化在春秋战国时期表现为“以民本思潮和专制主义为两翼的百家争鸣的私学文化”;秦汉以后“定型为以儒学为正宗,兼纳百家、融汇释道的帝国文化”;而“在商品经济有充分发育的基础上得以繁衍的市民文化,在清中叶以前的整个中国社会都相当幼弱”。

材料二 明朝后期开始,利玛窦、汤若望等欧洲传教士先后来华,与徐光启等合作开展翻译活动,把欧洲的天文、数学、地理等著作介绍到中国,同时把中国的《大学》《论语》等典籍介绍到欧洲。欧洲学者称之为“一次相互的启蒙”。

材料三 19世纪60年代起,清政府陆续设立培养翻译人才的学校和译书机构。19世纪90年代中期,梁启超收集部分已译西书目录,按西学、西政等类别编成《西学书目录》,并指出:“国家欲自强,以多译西书为本。”

(1)依据材料一并结合所学知识指出导致清中叶以前“市民文化”在整个中国社会中相当幼弱的主要原因。

(2)依据材料二,概括当时翻译的内容和作用。

(3)结合材料二、三和所学知识,指出19世纪中后期翻译活动出现的新变化。分析出现这种变化的原因。