材料1867~1870年,游历英国的早期改良派代表人物王韬主张以商为“国本”。他说:“迁拘之士动谓朝廷宜闭言利之门,而不尚理财之说。中国自古以来重农而轻商,贵谷而贱金,农为本富而商为末富。如行泰西之法,是舍本而务末也。…盖富强即治之本也。”“泰西诸国以通商为国本,商之所至,兵亦至焉。

担任过洋行买办、长期从事洋务企业经营管理的郑观应指出:“中国以农立国,西洋以商立国。…今也不然,各国并兼,各图利己,借商以强国,借兵以卫商…欲制西人以自强,莫如振兴商务,安得谓商务为末务哉!”“状元实业家”张謇认为:“立国之本不在商也,在乎工与农,而农为尤要。盖农不生则工无所作,工不作则商无所鬻。相因之势,事所固然。”

——摘编自张霞《民国时期“三农”思想研究》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对晩清社会经济思想的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 1949年新中国第一任教育部长马叙伦在教育建设上作了四个方面的努力:第一,对教育机构与学校作直接的政治清理;第二,为工农及其子女接受教育创造条件,加快培养工农出身的新型知识分子;第三,改革学制,制定试行新的中小学暂行规程,形成学校 教育的稳态;第四,大力推行苏联教育学理论与教育经验。

——摘编自叶澜《“新基础教育”论》

材料二 留学生作为一支学贯中西的新型知识群体,直接影响了中国的代化进程和中国先进文化的构建。

高潮时期 | 主要方向 | 方 式 | 规模及代表人物 . |

社会主义现代化建设新时期 | 全方位,欧美发达国家居多 | 初期公费为主,进入21世纪后,自费留学占主流 | 从1978年到2015年底,走出国门的留学生累计达 404.21万人;2015年,有来自202个国家和地区的 397635人来华留学。代表人物为李彦宏、张朝阳等 |

——摘编自李喜所《中国留学生的发展历程及其与现代化进程的关系》

请回答:

(1)据材料一,指出新中国初期对内教育建设的主要变化。

(2)据材料二,概括当代中国对外留学教育的特点。并结合所学,归纳其时代背景,分析其历史影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对新中国教育发展变化的认识。

材料一 近代文艺复兴时期的宗教改革致力于让宗教生活日常化,人们作为个体去面对上帝,不必再经过教会,对上帝的信任和对《圣经》的遵守成为宗教徒的个人世俗事务,确立了禁欲主义意义上的个人主义原则。在工业革命时期,西方把个人抬高到无可非议的地位,认为每个人在体力和智力上都是绝对平等的,所有的人都按自己的意愿行事,倡导拥有不受任何权威限制的绝对自由,至此,西方个人主义传统逐渐完善。19世纪以来,个人主义得到进一步发展,特别是在美国,通过立法等形式不断强化个人主义。

材料二 中国传统国家主义是以国家权力为核心,以皇权至上为价值基础的一种普遍存在于社会意识形态领域内的观念体系。在封建社会,重视国家公共权力,重集权,重义务。至20世纪前期,传统社会的变动以及西方启蒙思潮的传入,倡导爱国主义、维护国家统一和主权完整、国人改造中国的新国家主义产生。改革开放30年来,经济发展取得巨大成就的背后,国民心态也有了大幅度的跃升,“中国世纪”的国民意识和爱国主义不断凸显。当代中国,国家主义内涵不断丰富并被纳入法制化轨道,这与当前社会发展的实际需要具有很大契合度。

——摘编自曹长香《中国传统国家主义的发端及其对近代和现代社会的影响》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来西方个人主义演变的特征,并简要分析其原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析中国国家主义对近现代社会的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对个人主义和国家主义的认识。

材料一 董仲舒从天出发来论仁,认为天是万物的本源,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物,就不能靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱。”

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

材料二 作为影响最大的理学家,朱熹建构了以理为本原的理学体系。仁在朱熹理学中具有至关重要的地位,为天理的代名词。通过对仁的诠释,朱熹建构了一个完整的体系:仁是天理,彰显了仁之本原地位;仁是“百善之首”,突出了仁在五常乃至全部道德条目中的统领作用;不仅理清了仁之内涵,而且为“仁臻于与天地万物为一体”奠定了前提;仁者与天地万物为一体是对先秦儒家通过道德践履与天人合一的继承中,提出的仁者与天地万物为一体的新境界。

——摘编自魏义霞《朱熹对仁的诠释》

材料三 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展表现及其目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析比较董仲舒、朱熹思想的异同,并谈谈从中得到的认识。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明末清初李贽等思想家对儒学的态度并简要说明,分析比较其与近代维新派思想的关系。

材料- 最初,唐太宗命吏部考功员外郎主持科举,后改为礼部待郎,并增加了比隋朝多三、四倍的科目,确定以秀才、进士、明经、明法、明算、明书六科为常设科目,唐太宗还规定每年十一月起,至次年三月止,为考试日期,规定所有考生,必须考以《春秋》《左传》《礼记》等儒家经典为内容度贴经,在对外开放政策方面,由中国内部世界和外部世界新发展的客观趋势,促成了唐太宗时期中外交流的繁荣

——摘编自赵克尧等《唐太宗传》

(1)依据材料一,指出唐太宗治国之策有何特点?分析这些政策对唐朝的影响。

材料二 启蒙主义是近代以来西方国家治理最核心的理论渊源。它认为:科学理性能有效解释自然现象,将其推广至政治生活领域必将有助于经济、政治和社会的有序运行;封建专政纵权、贪腐、压迫民众,原因在于权力不受限制;国民或公民应该在国家的物质生活、权力运行、文化创造等方面发挥从未有过的作用;主张每一位公民均可以“无差别地”参与到国家运行与对国家的治理、监督中,国家有责任保护公民个人参政的基本权利。

——摘编自季卫兵《西方启蒙主义的国家治理取向及其影响》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙主义主张的治国理念。

材料三 在推进国家治理的实践中,新生的社会主义制度展现了自身的优势。新中国初期,全国各族人民以空前的热情,积极参与国家政治生活。在各级政权建设过程中,普遍召开了人民代表会议;毛泽东特别强调,我们应当“建立民主集中制的各级人民代表会议制度”。

在过渡时期不长的时间里,党和政府迅速组织起有计划的社会建设,顺利完成了“一五”计划。从1953年到1957年,国民收入平均每年增长8.9%,工农业总产值平均每年增长10.9%。

——摘自王文《新中国与社会主义国家制度的确立》

(3)根据材料三,概括新中国治理中如何显示“新生的社会主义制度的优势”。综上,谈谈你对影响国家治理因素的认识。

| 人物 | 活动 |

| 林则徐 | 面对鸦片走私对中国产生的巨大危害,主张严禁鸦片.被道光皇帝任命为钦差大臣,前往广州柴烟,并在虎门海滩公开俏毁收缴的鸦片。面对英美官员交涉鸦片烟土需要国际知识,便在广州开办译馆,罗致译员,收集有关西洋各国的消息情报和国际知识,包括国际法知识,汇译成《四洲志》等书稿,供对外交涉时参考。 |

| 张謇 | 甲午战争后,张謇舟政从商,他鲜叨地提出了“实业投国"的主张,他从筹办南通大生纱厂始,陆续兴办了数十个企业,堪你中国近代第一实业家。1905年日俄战争后,积极推进立宪,辛亥革命后,张謇迅速地转向其和,希望以和平方式尽早结束动荡,维护市巧稳定.创办了中国第一所师范学校一通州师范,并陆续兴办一批小学和中学。 |

| 李大钊 | 面对常国主义列强加紧侵略和封建统治愈益腐朽5而造成的深业灾难,他积极投身新文化运动,宣传民主。科学精神,杆击旧礼找,旧道德,1917年俄国十月革命胜利后,热情讴歇十月革命,成为我国最早的马克思主义传播者.1920年3月,领导建立了北京的共产党早期组织和北京社会主义青年田,并积极推动建立全国范围的共产党组织。对中国共产党的创建作出了至关重要的贡献。1922年8月列1924年初,他受党的委托,同孙中山先生商谈国具合作,为建立国民革命统一战线,实现第一次国具合作作出了重大贡献。 |

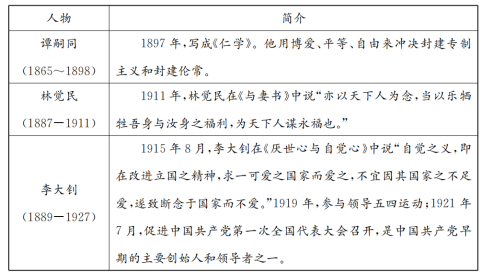

中国的脊梁

根据材料,谈谈你对鲁迅认识的理解。(要求:表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 社会契约思想是经历了中世纪漫长的反专制、反宗教愚昧,提倡人性、争取个性解放的文艺复兴运动和追求信仰自由的宗教改革运动,以及反封建专制、要求建立政治自由的启蒙运动的浪潮中逐渐催生、渐次发展起来的。……从此,对人类智慧的信仰代替了对上帝的信仰,公民的概念取代了臣民的概念,自由契约观念取代了人身依附观念。这些观念重新肯定了人的价值和尊严,其实质是对人本身的关注,人的生命、安全、财富、自由与平等。

——杨国栋《社会契约理论的历史回溯、思想评价及宪政意蕴》

(1)据材料一,概括指出社会契约思想产生的历史背景及其价值。

材料二 社会契约绝不是要消除自然的平等状态,相反,它是用道德和法律上的平等代替了自然状态所加之于人类身体上的不平等;这样,不管人类在力量与智力上是如何的不平等,人类也可以凭借契约和权利来实现平等的状态。

——卢梭《社会契约论》

(2)据材料二,指出社会契约论的核心思想。

材料三 在社会契约论看来,国家只不过是一种政府与人民之间的契约,契约确立了作为统治者的政府和被统治者的人民的权利与义务关系。这种契约的成文形式就是宪法。……现代宪法的一个核心特征就是同时强调对政府权力的限制。现代宪法对个人权利的保障体现了社会契约论的精神,从某种意义上说,宪法实际上是政府与人民之间订立的一项契约。因为一个合法的政治社会应基于人民的同意,这种同意应在人们为建立政府而达成的社会契约中反映出来。

——蒋永甫《现代国家构建:社会契约的维度》

(3)据材料三,指出社会契约精神在现代国家建构中是如何体现的?综上,谈谈契约精神和社会进步的关系。

材料一 《论语》内容如汗牛充栋,体现了孔子思想博大精深。总览全书,孔子大致讲述了孝、悌、忠、恕、仁、爱等主题。从中不难发现,这些主题都涉及了“我”与“他人”的关系。孔子认为,人的血缘亲情(孝悌)是仁爱精神甚至一切社会伦理道德的情感基础,如果一个人连自己的至亲都不爱,我们又如何指望他“泛爱众”呢?“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉!”“礼”是使“我”得以合宜地向“他人”表达对其尊敬等情感的媒介,体现着“仁”的核心精神。樊迟问仁,子曰:“爱人”。若要真正“成仁”,不仅要有孝悌为本、克己复礼、忠恕为怀的道德自觉,还应当将这些道德自觉落实于平日的修养践履之中。

——摘编自石博琳《浅析<论语)中核心思想“仁”的内涵》

材料二 董仲舒从天出发来论仁,认为天是万物的本源,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物,就不能靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱。”

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

材料三 作为影响最大的理学家,朱熹建构了以理为本原的理学体系。仁在朱熹理学中具有至关重要的地位,为天理的代名词。通过对仁的诠释,朱熹建构了一个完整的体系:仁是天理,彰显了仁之本原地位;仁是“百善之首”,突出了仁在五常乃至全部道德条目中的统领作用;不仅理清了仁之内涵,而且为“仁臻于与天地万物为一体”奠定了前提;仁者与天地万物为一体是对先秦儒家通过道德践履与天人合一的继承中,提出的仁者与天地万物为一体的新境界。

——摘编自魏义霞《朱熹对仁的诠释》

(1)根据材料并结合所学知识,指出《论语》中核心思想“仁”的内涵,并分析其出现的社会背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展表现及其目的。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,分析朱熹对董仲舒思想的继承与发展,并谈谈从中得到.的认识。

材料一 工业革命时期,英国禁止技术外流,以维持其工业国家的主导地位。此时,英国全面领先,成为美国的效仿对象,(美国)各州纷纷亮出政策,吸引人才,引进技术。出生于英国的美国“工业革命之父”塞缪尔.斯莱特就是在人才政策吸引下来到美国的。除了拿出吸引技术人才的政策,美国政府还设立鼓励出售技术秘密的专项奖金,并派出间谍,窃取英国的机器图纸和技术。作为后起追赶国家,美国采取了很多手段来获得工业技术,或自己创新,或投资购买,或人才引进,从而突破了英国的技术封锁。

——摘编自韩毅《美国工业近代化的历史进程》

材料二 新中国成立后,西方国家对我国进行技术封锁,在苏联的帮助和我国自力更生与引进、消化、吸收、创新相辅相成的情况下,从20世纪50年代到60年代初,中国成功地实现了航空、核能、火箭、电子、自动化等现代科技的启动。然而,在国防尖端技术上,苏联的援助并不可靠。在困难和挫折面前,中国共产党坚持不以牺牲主权为代价而妥协,继续发扬革命战争的年代的大无畏精神,带领广大干部与科技工作者千方百计地继续研发和探索先进的科学技术。正是由于在引进技术的同时注意消化吸收,新中国才有了自主创新的能力与底气。

——摘编自董志凯《自力更生方针与引进消化吸收创新一新中国科技发展回顾(1949~1978年)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代美国突破英国技术封锁的措施及其积极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪五六十年代中国突破外部技术封锁的背景和意义。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你对近现代中美突破技术封锁的认识。