①甲午战争是中国近代历史的关节点②折射出全体国人要求变革的社会思潮③救国是当时多个新兴力量的共识④反映了中国追求现代化途径的多样性

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

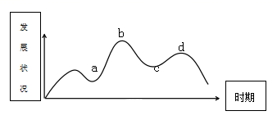

| A.“两弹一星”成果是在①时期取得的 |

| B.“大跃进”阻碍了③时期国内科技进步 |

| C.“一五”计划促进了②时期的科技发展 |

| D.籼型杂交水稻是在④时期取得的成果 |

| A.呼吁建立资产阶级民主政权 |

| B.主张通过政治改良来救国 |

| C.将满族视为“中国”之外的异族 |

| D.在反帝大旗下号召民众排外 |

| A.认为贾宝玉是儒家伦理的反叛者 | B.认为贾宝玉是道家主张的认同者 |

| C.从传统文化视角解读贾宝玉是谁 | D.认为贾宝玉是大慈大悲的佛教徒 |

5 . 不同历史时期思想家对“人”的解读反映着人类社会的变迁。阅读材料,回答问题。

材料一东西方的“理想人格”

| 古代中国 人而无信,不知其可也——《论语》 公正无私,一言而万民齐——《淮南子》 保天下者,匹夫之贱与有责焉耳矣——顾炎武 | 古代希腊城邦 人是万物的尺度——普罗泰格拉 思维是灵魂的自我谈话——柏拉图 吾爱吾师,吾更爱真理——亚里士多德 |

(1)根据材料一,分别概括古代东西方“理想人格”的主要内涵。

材料二宋明理学与西方人文思想

14—18世纪,是人类历史发展的重要转折时期。当欧洲文艺复兴运动兴起的时候,中国的理学逐渐兴盛、发展并占据统治思想地位;当欧洲发生宗教改革运动的时候,中国出现明清之际的思想批判;当欧洲发生启蒙思想运动的时候,中国清代大兴“文字狱”。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较宋元时期的理学家和欧洲文艺复兴时期的思想家关于“做人”方面的观点有何不同?结合所学分析导致东西方思想观点差异的经济因素。

材料三近代·东西方“人的觉醒”

近代中国的启蒙运动具有与欧洲启蒙运动迥异的特点。如果说欧洲启蒙运动是一场以个性自由为主的人文启蒙运动,那么中国思想启蒙运动则是一场旨在国家富强的现代化启蒙运动。……欧洲由启蒙而现代化是一个水到渠成的文化和社会转型过程,在中国启蒙则是救亡的现代化运动的步骤。

——摘编自郑大华主编《民国思想史论》

(3)根据材料三,指出近代东方“人的觉醒”的主要内涵。结合所学指出导致这一特点的主要原因。

(4)综上,谈谈你的认识。

6 . 阅读材料,回答下列问题。

| 材料 | 结论 | |

| 1 | “修昔底德陷阱”一直被西方认为是国际关系的“铁律”。它由古希腊历史学家修昔底德提出,即一个新崛起的大国必然要挑战现存大国,而现存大国也必然会回应这种威胁,这样战争变得不可避免。 | 大国之间的战争不可避免。 |

| 2 | 20世纪60年代后半期是中国“文革”时候,与此同时,美国发生了大规模的群众运动,先从学生运动开始,后来变成全民运动,搞得轰轰烈烈。美国的群众运动有一个大的背景,冷战延续到那个时候,大家有些厌倦。如果不认同冷战中一切以“共产主义威胁”为借口,那么打越南是没有道理的。这场运动与以前不同,与经济诉求没有关系。 | 中国的“文革”跟美国的群众运动是一致的。 |

| 3 | 但丁反对中世纪的“教会至上论”,他在《神曲》里写道:“宝剑和十字架都拿在一个人的手里……今日罗马教会,把两种权力都抱在一起,跌入泥塘里去了,她自己和她所抱着的都弄污秽了!” | 但丁是近代早期反对宗教的人文主义者。 |

| 4 | 对于义和团运动中“挖铁路”行为,张海鹏教授说:“为反抗西摩尔联军乘火车进京,大规模破坏铁路,完全是作战手段。”而袁伟时教授却说:“义和团毁电线、拆铁路、烧洋货……凡沾点洋气的物和人,必彻底消灭而后快。即使义和团真的立下了“扶清灭洋”的伟大功勋,也不能回避它的这些反文明、反人类的错误。” | 义和团运动扑朔迷离,难以洞察真相。 |

通过解读材料推导结论是历史学习的一项重要能力。表中对四组材料的推论均有不当之处,请选择其中一组,结合所学史实说明结论的不当之处,并从解读材料方法的角度,简析“不当之处”产生的主要原因。

| A.A点:春秋战国时期“百家”之一 |

| B.b点:西汉时期发展成为主流思想 |

| C.c点:隋唐时期受到佛教和道教的挑战 |

| D.d点:明清时期进一步巩固其主体地位 |

材料 在西周,国指的是天子赐给诸侯的封地;到春秋战国时代,国指的群雄争霸的列国;秦始皇统一天下之后,国乃是以皇权为核心的王朝。……但到了近代,近代中国的启蒙知识分子普遍认为古代中国只知家族,不知国家,缺乏近代意义上的民族国家意识。为了建立近代国家,首先必须“去家化”,批判家族主义,将国家从宗法伦理中剥离,使其获得独立性。到五四时代,家族谱普遍被视为专制主义之渊薮建立民主共和,就必须首先打倒宗法家族,儒家的三纲思想成为首当其冲的目标。

——许纪霖《家国天下——现代中国的个人、国家与世界认同》

从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识解读“国家”的概念。(要求:写明论题,古今关联,史论结合。)

9 . 有学者指出,建国以来我国的高考历史命题走过了一段较为曲折的历程。

(1)1949-1965,高考历史命题基本上以知识识记为主,题目较为简单,题型也相对单一。

(2)1966-1976,高考历史命题中断,影射史学成为当时的主流,主要是推荐“根红苗正”出身好的工农兵学员上大学。

(3)1977恢复高考以来,历史命题曾经再度考察知识的再现,仍然注重革命史的考查,考查学生的识记为主。

(4)1990-2011高考历史命题强调知识与能力并重,突出学科能力(获取和解读信息,调动和运用知识,描述和阐释事物,论证和探讨问题)考察。

(5)2010以来,高考历史命题升级,强调能力的同时,更加注重学科的核心素养(历史的辩证思维,时空观念,史料实证,历史解释,家国情怀价值观)。注重唯物史观和国内外热点问题,考查学生识记、分析、概括等综合能力,难度较大。

请依据材料结合所学知识,运用近现代史的相关史实,对上述内容进行探讨(说明:可以就某一时期高考历史命题的特征进行论证,也可以对学者观点进行修改,补充,否定或者提出新观点,并加以论述,要求观点明确,史论结合,史实准确)

| A.心学陷入主观唯心主义 |

| B.心学强调内心强大力量 |

| C.心学重视人的社会责任 |

| D.心学脱离儒学自成体系 |