1 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 在美国最高法院室内墙壁古今立法者的雕像中,孔子赫然位列其中,因为他主张“妥协”与“秩序”;“天”是“最高价值观”的载体,这与上帝对等,因此美国人赞许孔子的“宗教伦理”。然而,19世纪中期开始的对华人移民的恐惧促使媒体将中国人“低劣”“怪异”的本性归咎于孔子,而美国人依赖于报刊杂志以获取信息的传统则直接导致负面的孔子形象占据主流中国观;作为“天定命运”观念的积极鼓吹者,无数的报纸都在强调孔子思想属于早已逝去的时代,基督教体系则引领着人类社会的发展方向”,毕竟中国的守旧儒家士大夫们都迈开了反思孔子、放下孔子的步伐。

——摘编自张涛《孔子在美国:1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁》

材料二 经济危机肇始,美国“伪经济学家”鼓吹美国资本家应该前往苏俄取经,学习五年计划模式。对此,反对者应用《论语》中“过犹不及”提醒政府,只能参考孔子的中庸之策,以相同比例削减红利,体现劳资公平。等到罗斯福大行政府干预经济之策,鼓吹自由者借用孔子“苛政猛于虎”的感叹公开表示:宁愿遭受老虎威胁,也不愿生活在苛政之下。及至新政措施全面铺开,寄希望于罗斯福驱赶“在民众门前嚎叫的饥饿之狼”的新政支持者惊讶地发现:孔子的“大同”之说与当时的社会福利思想何其相似。农业部长亨利·华莱士借鉴据称为孔子首创的“常平仓”论制定了《农业调整法》,这无疑也是“大同”的必然要求。

——摘编自张涛《孔子在美国:1849年以来孔子在美国报纸上的形象变迁》

(1)据材料一概括“孔子形象”在19世纪中期的美国发生的变化,并结合所学知识分析其变化的原因。

(2)据材料二和所学知识,分析罗斯福新政的支持者与反对者解读的“孔子形象”分别旨在达成的主要目的,综合材料一、二指出“孔子在美国报纸上的形象变迁”这一历史现象的本质。

| A.全球史观是当前研究世界历史的主要方法 |

| B.在相对论基础上产生的全球史观科学合理 |

| C.研究西方史学必须精通西方自然科学理论 |

| D.近代西方史学发展与方法论发展密切相关 |

材料 清政府卖国面目的进一步暴露和维新改良思潮的巨大挫折,使许多志士仁人纷纷走向革命。革命共和思潮有如狂波巨浪在中华大地勃兴,1903年以后则日益高涨。他们以进化论、天赋人权为旗帜,反对神权、皇权,要求去除奴隶根性,粉碎封建主义的精神枷锁,解放思想,以民主共和代替封建专制,从而在中华大地掀起了又一次思想解放大潮和启蒙运动。民族、民权、民生三大主义,行政、立法、司法、考试、监察五权宪法,成为了这场运动的旗帜。尽管三大主义和五权宪法涉及的内容很广,也很被孙中山所看重,但就其中心而言,仍是民权主义,即实现民主共和。把实现民主共和看作反对封建专制及进行资产阶级革命的目标,无疑显示了民主主义思想对资产阶级革命派的深刻影响。

——吴雁南《旧民主主义思潮与中国的“文艺复兴”、启蒙运动》

解读材料,提炼其中某一个观点,并结合启蒙运动的相关史实,加以论述。(要求:写出观点,观点合理、明确,史论结合)

4 . 阅读材料,回答问题:

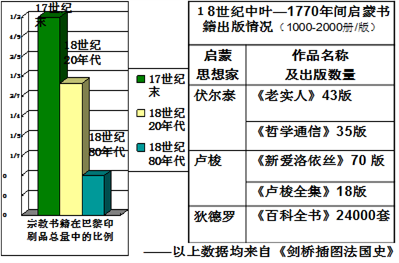

根据材料及所学知识,解读关于启蒙运动的主要信息。(提示:从不同角度解读材料)

材料一 15~16、17世纪,东西方文化都发展出一股新的气象。

| 明代戏剧家汤显祖 | 英国戏剧家莎士比亚 |

| 《牡丹亭》是汤显祖的代表作,作品通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事。热情歌颂了“情”的力量。杜丽娘为情而死,为情而复生,成为有情人的典型。社丽娘出生官宦之家,自幼受到无所不在的封建文化束缚。 | 《罗密欧与米丽叶》是莎士比亚早期创作中唯一的悲副。这虽然是悲剧,却歌颂了纯真的爱情。罗密欧与朱丽叶冲破家族的世仇勇敢追求真爱,并且为了对方不惜献出生命。 |

——摘自梁军童《莎士比亚和汤显祖的人文主义思想比较》

(1)根据材料一,比较明代文学与文艺复兴时文学的相似性,并结合所学知识,分析造成这些相似性的共同因素。材料二 晚清道光、咸丰年间,龚自珍的诗批判了黑暗的社会现实,具有变革精神。同治、光绪年间,黄遵宪的诗广泛地描写了重大的历史事件,还反映了新世界的奇异风物以及新的思想文化。章炳麟的《驳康有为论革命书》和《革命军序》等倡言民族、民主革命,影响很大。小说是清后期最为兴盛的文学样式。梁启超特别重视“政治小说”,曾朴的《孽海花》大胆揭露了清政府的腐败无能和帝国主义的侵略野心。对此,史学界对近代中国思想解放潮流形成的原因有三种不同的看法:第一种认为它是中国人学习西方文化的结果,第二种认为它是近代中国现代化潮流的必然产物,第三种认为它是近代中国救亡图存的产物。

——摘编自郭绍虞《中国文学批评史》等

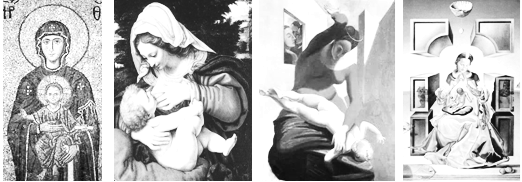

(2)材料二中的“三种看法”蕴含多种史观,请运用三种不同的史观加以解读。材料 圣母子像作为基督教艺术的代表,时代背景不同,代表性的作品特色各异。

(从左到右)第一幅图摘自中世纪壁画《康奈诺斯皇帝夫妇与圣母子》(局部);第二幅图是摘自文艺复兴时期油画《绿垫圣母子》;第三幅图是现代主义画家马克斯·恩斯特于1926年创作的《在三个目击者前掴打年幼耶稣的圣母》;最后一幅图是艺术家达利于1950年创作的《利加特港的圣母》,圣母双臂抬起呈金字塔状,圣婴和一个原子核在她空心的身体里,所有一切都是悬浮的。

根据材料并结合所学知识,围绕时代背景与艺术创作的关系,从图3中任选两幅画作进行解读。(要求:观点明确、史实准确、表述清晰)

材料 从6世纪隋朝重新统一中国,到16世纪西方人开始由海上侵入中国,这1000年是中国的政治、社会和文化空前稳定的时期。然而,似乎有悖常理的是,这种稳定既是好事,又是坏事。说它是好事,是因为比较起世界上其他任何社会,中国社会在这1000年中向更多的人提供了更多的物质利益和心理安全感。说它是坏事,是因为中国是如此成功和舒适,以致它虽未完全停滞不前,但却相应地保持不变。不过,在这同时……西方由于自己的技术成就、经济活力以及社会和政治的多元化,正在发生着变化。而所有这一切,形成一种最终导致西方主宰全球的推动力。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

解读材料,提出一个观点,并结合所学知识,加以论述。(要求:写出一个具体观点,可以从材料中提炼观点,也可以质疑材料的观点;观点合理、明确,史论结合;逻辑严密,表述清楚。)

视角一 先秦时期的民本思想

材料一 打破贵族的垄断,在思想界呈现出“以民本思潮等为代表的私学文化”,成为春秋战国时期的亮点。

——冯天瑜等著《中华文化史》

视角二 明清时期的民主启蒙

材料二 (上古的君王)“以千万倍之勤劳,而己又不享受其利”,他们“以天下为主,君为客。凡君所毕世而经营者,为天下也”。后世君主恰恰相反,“以君为主,以天下为客。凡天下无地而得安宁者,为君也”。

——根据黄宗羲《明夷待访录·原君》

(1)据材料一和所学知识,列举春秋战国时期“私学文化”中“民本思潮”的主张。这些民本思想的主要内涵是什么?依据材料二,黄宗羲提出了什么思想?

视角三 孙中山的三民主义思想

材料三 “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权。”

——1905年中国同盟会政治纲领

材料四 (一)国民党之民族主义,有两方面之意义:一则中国民族自求解放;二则中国境内各民族一律平等。(二)……若国民党之民权主义,则为一般平民所共有,非少数人所得而私也。……凡真正反对帝国主义之个人及团体,均得享有一切自由及权利。……(三)国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一曰平均地权,二曰节制资本。……(实行)耕者有其田……。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》

(2)新三民主义与旧三民主义相比,有了质的飞跃。据材料三、四,指出这一“质的飞跃”主要是指什么?从真正关注民生的角度看,新三民主义有哪些新发展?新三民主义体现了怎样的精神内涵?

视角四 共产党的以人为本理念

材料五 科学发展观的核心是以人为本。那么,以人为本的实质是什么呢?胡锦涛指出:“坚持以人为本,就是要以实现人的全面发展为目标,从人民群众的根本利益出发谋发展、促发展,不断满足人民群众日益增长的物质文化需要,切实保障人民群众的经济、政治和文化权益,让发展的成果惠及全体人民。”

——《科学发展观学习读本》

(3)运用“三个代表”重要思想进行解读,说明中国共产党提出的“以人为本”理念与先秦“民本思想”和近代“三民主义”的民生观的最大不同是什么?

9 . 学校是培养人才的摇篮,是文化传承的平台,学校发展铭刻着时代的烙印。

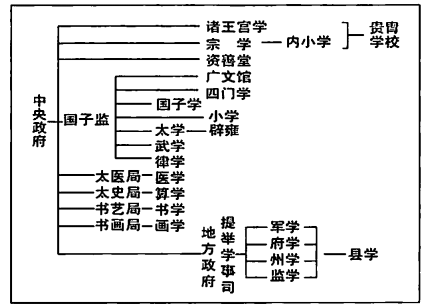

材料一宋朝简明学制图

——孙培青《中国教育史》

注:

国子学:最高学府,招京朝七品以上子孙为学生。

太学:招八品以下子弟或平民优秀子弟为学生,主要学习儒家经书、《内经》《道德经》《庄子》等。

辟雍:太学分校。

四门学、广文馆:准备参加科举的预备学校.武学:宋朝始设,为应对外患培养军事人才。

律学:设断案和律令两个专业。

书学、画学:主要学习书法,绘画专业课程及《论话》等理论课程

(1)依据材料一,概括宋朝官学教育的特点。

材料二东京大学于1877年成立。东大模仿德国大学的做法,国家主义色彩浓厚,文理科比例为6:4,鼓吹“法科万能”,为日本现代化培养出数以万计的政治、技术官僚和高级研究人员。到19世纪末,日本大部分阁僚均毕业于东京大学。到世纪之交,日本的医科大学借助于兰学时代的雄厚基础,已接近国际水平。1878-1900年共培养35200名大学毕业生,基本上满足了日本近代经济发展和社会管理对高级专业人才的需求。此外,日本认真学习西方的实业技术教育制度,注重中等技术专科人才的培养,到1900年中等实业技术学校已有290所,为正在进行工业革命的日本工厂,企业输送了数以万计的熟练、敬业的技术员和技工。明治时期的教育成果不断转化为生产力,推动日本资本主义现代化的各项事业迅速发展。

——马克垚《世界文明史》

(2)依据材料二和所学知识,指出东京大学创办的背景,并简述其对日本的影响。

材料三1898年7月,光绪帝批准总理衙门上奏的《大学章程》,置仕学院。12月京师大学堂开学,设诗、书、礼、仪及春、秋六科。1899年,中西并学,除经史外,开设算学、格致、化学及英文、德文、法文、俄文、日文等普通课程,另立史学、地理、政治专门讲堂。为中国近代国立大学教育的开端。

1902年,师范馆开学招生,甄拔各省绩学之士。振兴实业为其办学宗旨之一.1907年,进士馆改为法政学堂。1909年,始筹办分科,设经、法、文、格致、农.工、商七科,各科俱以预科及译学馆毕业学生升入,近代意义的大学初具规模。

1912年,改称北京大学校,总监督改称校长。1917年,蔡元培任大学校长,整顿校规,祛除弊习,停办工、农各科,专办文.理、法三科。全校学生增至两千人,校中又创设各会,如进德会、哲学会、理科化学演讲会、雄辩会,体育会、技击会、阅书报社、学生储蓄银行、消费公社等。

——摘编自《北大简史:京师大学堂到2l世纪的北京大学》

(3)阅读材料三,对北京大学的发展历程进行解读。

要求:提取信息充分:总结和归纳准确、完整;解释和分析逻辑清晰。

| A.科技发展带来生产方式变化 |

| B.科学发挥最重要的作用 |

| C.劳动者的劳动强度越来越大 |

| D.信息化普及贯穿全过程 |