1 . 科学技术的发展与革新是社会生产力发展的重要标志,是推动社会前进的主要力量。

材料一:中国古代科技发展统计资料

材料二:如果把中国科技发展比作一只航船,那么当我们翻开它几千年的航行日志时,顺治元年至宣统三年(1644-1911年),这268年的航程是如此艰难曲折。鸦片战争前,水浅风弱,驶速迟缓;驶出中世纪的港湾后,它虽然易桅换浆,可又面对着险恶风云和那般多激流险滩。

——《中国清代科技史》

材料三:中国发明了指南针、印刷术和火药这些重要的东西,外国今日知道利用他,所以他们能够有今日的强盛。„„由此可见中国古时不是没有能力的,因为后来失去了那种能力,所以我们民族的地位也逐渐退化。现在要恢复固有的地位,便先要把我们固有的能力一齐都恢复起来。

——《孙中山选集》

(1)材料一反映了什么现象?

(2)结合所学知识,简要分析材料二中鸦片战争前中国科技发展“驶速迟缓”的主要原因。

(3)请用史实说明材料三中孙中山说的“外国今日知道利用他(四大发明),所以他们能够有今日的强盛”这一问题。根据上述材料,谈谈你对科技发展的认识。

材料一 胡适在五四之后,就呼吁“死心塌地”学习西方,不要怕“模仿”,也不必担心“丧失”我们自己的民族文化,要敢于承认我们文化的落后,正视我们“百事不如人”。主张“全盘地西化,一心一意地走世界化的路”。之后他又提出:“无论什么文化,凡可以使我们起死回生,返老还童的,都可以充分采用、充分收受”。他说:中国文化的出路不完全是师法国外的问题……我们可以充分采用世界的科学知识与方法一步一步地自觉改革。有人说“胡适是主张自己向着西化的怀抱猛扑,让中国固有的文化自然而然地从西化怀里找回到‘中国本位’”。这是一种“矫枉必须过正”的宣传手法,也是他最崇拜的梁启超惯用的宣传方式。

材料二 在明治维新早期,以福泽谕吉为首的启蒙学者,将西方现代国家为参照系,对日本的传统文化进行了猛烈的批判,他们很少提及日本人的优点,而是偏重于自我批判。在席卷日本人的文明开化潮流中,确实出现了盲目崇拜欧美人,完全否定自己的民族虚无主义,曾担任外务卿的井上馨甚至主张:“化我帝国和人民,恰如欧洲邦国,恰如欧洲人民”的全盘西化的主张。后来,欧化主义一度使日本人迷失了自我,引起了人民反感。先进的日本学者主张国粹主义,致力于克服前段自我认识的偏差,重新挖掘日本人和日本文化的优点,尝试全面地对日本人加以评价。但他们并不是顽固地倒退到复古主义,并不反对学习西方,立足于扬长补短,在挖掘日本人的优点时,也毫不留情地揭露日本人的弱点。

——摘编自杨宁一《了解日本人:日本人的自我认识》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括胡适和日本学者对待西方文化态度变化的共同之处,并简要分析胡适态度变化的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈应如何处理传统文化与西方文化的关系。

3 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一:在这种人文主义价值观的推动下,经验主义与理性主义开始结合起来,学者传统与工匠传统逐渐结合起来。这种结合也正好弥补了中世纪学术所存在的根本缺点……这一切使得人们充满了对自由、理智的渴望和情感冲动,而所有这些也正是科学发展所需要的。

在16、17世纪科学革命过程中,社会价值观在科学体制的建立和完善、科学精神的培养、科学方法形成几方面都起到了关键性作用。清教主义的三个主要价值观念——功利主义、理性主义和世俗主义,促进了科学精神的形成和科学体制的逐步完善。

——摘编自贾向桐《近代科学革命与社会价值取向的转移》

材料二:实际上,近代中国人一开始接受西学就呈现出两种不同的主题、目标和需求:其一是国家的目标,其二是思想文化的目标,前者表现为对富强的追求,后者表现为对公理的追求;前者的目标是船坚炮利、国强民富,后者的目标是民主、自由和人权……这两个主题的自身成长和相互影响,构成了中国近现代历史演进的内在动力。同时这两大目标不断地自我冲突、相互损耗,大大延缓了中国近代化进程。从思想的角度而言,今天,在一个更高层的社会体制和更综合性的观念之下,这两大目标整合出一个新的更有力的奋斗方向和发展蓝图,即社会主义核心价值

——摘编自郝晏荣《公理与富强:近代中国接受西学的两个不同路径和选择》

请回答:

(1)根据材料一概括16、17世纪西方人文主义价值观的核心内容,并结合所学知识说明人文主义思想的弘扬对欧洲社会的积极影响

(2)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对一定时期社会主流价值观的作用的认识。

4 . 2016年初,教育部考试中心主任姜钢刊登在《中国高等教育杂志》上名为“坚持以立德树人为核心深化高考考试内容改革”的文章,完善中华优秀传统文化教育,增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。阅读材料,回答问题。

材料一春秋战国社会处于大变革大动荡时期,……历史由分裂走向统一,针对社会的急剧变化,各学派热烈争辩,著书立说,阐述各自的思想和政治主张。

——人教版《高中历史·必修三》

材料二两宋诸儒,门庭径路半出于佛老。

——全祖望《题真西山集》

佛老之学,不待深辨而明。只是废三纲五常,这一事已是极大罪名!其他更不消说。

——《朱子语类》

材料三新事物在旧体内总是较有活力的因素,人们虽想把它限制在原先许可的范围内,是很难如愿的。……以后向西方学习的发展历程,是在“中体西用”宗旨引导下迈开步伐的,又徐徐地总冲击着“中体西用”的宗旨。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料四改革开放初期,物质进步而道德滑坡,再兴儒学成为时代需要。国际社会儒风大兴,纷纷建立“孔子学院”,新加坡在80年代将现代企北管理和国家精神文明建设与儒学相结合,发展新儒学,这给新时期我国的文化建设以不少启示。1995年,《中华儒学文化系列丛书》出版:《儒学与企业管理》《儒学与现代公关》《儒学与生态环境》等。电视、网络等媒体也纷纷介入新儒学的建设中。

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料所反映的历史事件及其历史地位。

(2)材料二反映了宋儒是如何对待“佛老之学”?这导致了宋代儒学发生了怎样的变化?

(3)结合所学知识说明材料三中“以后向西方学习的发展历程”是如何冲击“中体西用”的宗旨的?

(4)据材料四结合所学,谈谈你对当代振兴儒学的建议。

材料一 普罗塔戈拉说:“人是万物的尺度”。苏格拉底说:“认识你自己”……孔子说:“仁者爱人,克己复礼。”;“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心……。”

(1)据材料一,概括中西文化的异同。结合所学知识,分析这些文化差异对中西方政治体制产生怎样不同的影响?

材料二 伏尔泰说:“欧洲的王族和商人发现东方只晓得追求财富,而哲学家则在那里发现了一个新的精神与物质的世界。”他赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪。”他相信儒学是最好、最合人类理性的哲学,并以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。……孟德斯鸠、卢梭则指出真实的中国根本不如尊孔人士想象和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

—— 庞忠甲 《论儒学的国际影响》

(2)据材料二,指出欧洲思想家对待中国文化的两种不同观点。结合所学知识,说明两种不同观点的相同立场。

材料三 中国的传统文化自汉以来,是以儒学为中心的文化架构,一直被我们认为是世界上最好的文化,但是到了晚清出现千年未有之文化危机……从晚清开始,中国社会就是一个不断重建文化自信心的过程,这种文化自信心的建设包括物质层面、制度层面和精神层面。

—— 廖保平《铁屋里的大国突围》

(3)据材料三,结合所学知识说明近代中国社会是如何从物质方面、制度方面、精神方面来“重建文化自信心的”。

材料四 一种文化既有其民族性,又有时代性。……吸收外国文化,进行文化交流,就是保持文化的时代性。自20世纪以来,出现了一种提倡“全盘西化”的观点。……今天的中国,对西方的了解远远超过西方人对中国的了解。

—— 季羡林《东学西渐与东化》

(4)据材料四结合所学知识,分析推动“今天中国对西方了解”的主要因素并谈谈你对中西文化交流的认识。

材料一 正义的事和一切道德的行为都是智慧。因为正义的事和一切道德的行为都是美而好的,凡认识这些事物的人绝不会愿意选择别的事情,而智慧的人总是做美而好的事情,愚昧的人则不可能做美而好的事,即使他们试着去做,也是要失败的。

——苏格拉底

“克己复礼”,“仁者爱人”,“己所不欲,勿施于人”。

——孔子

材料二 梁启超充分强调道德和民智在社会发展中的作用,说:“国民之文明程度低者,虽得明主贤相以代之,及其人亡则其政息焉,譬犹严冬之际,置表于沸水中,虽其度骤升,水一冷而坠如故矣。”他从戊戌维新失败中悟出一种道理:仅凭“圣主”,光绪帝“乾纲睿断”是不能取得改革成功的,应当重视作为国家主体的国民。……正因为如此.梁启超强调培养资本主义化的“新民”。进行德、智、体、群等方面全方位的训练,是当务之急。最终使国民具有公德、私德、自尊、政治能力、权利、义务、尚武、毅力、合群等优良品质。

——赵书刚《从近代化视角看梁启超的民权思想》

材料三 我国改革开放30多年,伴随经济社会的发展和民主法制的推进,文化建设有了很大的进步。同时也必须清醒地看到,当前文化建设特别是道德文化建设,同经济发展相比仍然是一条短腿。举例说,近年相继发生“毒奶粉”、“瘦肉精”、“地沟油”、“彩色馒头”等事件,这些恶性的食品安全事件足以表明,诚信的缺失、道德的滑坡已经到了何等严重的地步。一个国家,如果没有国民素质的提高和道德的力量,绝不可能成为一个真正强大的国家、一个受人尊敬的国家。

——温家宝

请回答:

(1)依据材料一和所学知识,指出苏格拉底和孔子思想主张的共同点。

(2)依据材料二,概括梁启超的国民素养观。并结合所学知识分析其产生的原因。

(3)依据材料三,指出国民素养的滑坡对社会发展的影响。综合上述材料,谈谈如何加强当今国民素养建设。

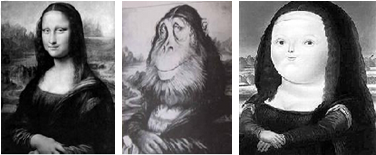

材料一 文艺复兴时代的十九世纪末的网络时代的《蒙娜丽莎》

材料二 产生印象派的直接原因是官方沙龙对青年人的压抑和压制,这是表层的原因。实际上,社会原因才是内在的原因。首先是市民阶层的兴起,艺术审美趣味的变化,市民家庭对有装饰性或有形式美感绘画的需求。印象派绘画的画幅基本上为中小型,可以让资产阶级作为装饰悬挂。

——摘自李倍雷《西方美术史》

材料三 印象派艺术受日本浮世绘的影响,重视绘画的平面性,装饰性和写意性。物理学对光色的分析促进了绘画色彩的变革,给艺术家以启发。艺术家运用光学原理来进行创作,可以说印象派最大的成功在于光和色彩学上的发明和创造。

——摘自马晓琳《西方美术史》

(1)欣赏材料一中的三幅美术作品,试就不同时代不同人笔下《蒙娜丽莎》呈现不同的艺术形象谈谈你的看法和认识。

(2)依据材料二、三,分析指出印象派产生的主要原因

材料一 “宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。其根源在于中国经济的生产率显提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量……水稻品种的引进……经济活动的迅速发展还增加了贸易量,中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市……尤其是宋朝,对外贸易量远远超过以往任何时期。” ——〔美〕斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 英国科学院院士李约瑟博士在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

材料三 日本学者薮内清在《中国·科学·文明》中说:“北宋时代……儒学方面兴起了后来被称作宋学或朱子学的新儒学”,新儒学讲究由心而发,格物致知,在文学艺术和社会生活方面产生了深远影响。

材料四 苏轼认为“书必有神、气、骨、肉,五者阙一,不为成书也,”强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”“自出新意,不践古人”。

材料五 宋徽宗赵佶以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽日横。”获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人。

(1)根据材料一和所学的知识,概括指出宋朝“商业革命”主要表现。

(2)根据材料二和所学的知识,举三例说明宋朝科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。

(3)根据材料三、四、五,根据指出新儒学的产生对宋代文人书法、绘画特点的影响。

(4)明代晚期,思想家李贽对统治阶级极力推崇的新儒学大加鞭挞,痛斥孔子为“庸众人类”。结合所学的知识,谈谈李贽这样做的社会原因。

材料一 宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。

材料二 人伦者,天理也。父子君臣,天下之定理。凡一物上有一理,须是穷致其理。

──《二程遗书》

材料三 万事万物之理不外于吾心。物理不外于吾心,外吾心而求物理,无物理矣。

请回答:

──王阳明《答顾东桥书》

(1)材料一、二在思想上有何相同点?

(2)材料三的观点与材料一、二又有何不同?

(3)据材料三与材料一、二的不同,结合所学知识概述王阳明心学的内容。

(4)从材料一、二到材料三,宋明理学和陆王心学的“理”的实质都是什么?就宋明理学的积极意义谈谈你的看法。

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一 一般来说,“五四”以前中国知识分子的“格义”方式(“格义”就是用比较和类比的方法来解释和理解跨文化背景的哲学概念。)主要是运用中国传统文化的观点分析、吸取西方文化,用中国传统文化的模式去套用西方近世文化;“五四”以后,人们的主要倾向则是借用西方文化的观点评析、批判中国传统文化,用西方文化的模式去解释中国传统文化。

──欧阳哲生《严复评传》

材料二 民国建立后的种种现象,使知识分子于失望之余,继续探求救国之道,终于获得了新的觉悟,深感必须涤荡违背时代的、保守的旧观念、旧信仰、旧人生观……简言之,必须摒弃传统,致力于新思潮。

——摘编自郭廷以《近代中国史纲》

(1)材料一认为“五四”以前和“五四”以后分别出现了怎样的文化倾向?结合所学知识,各举一例加以说明。

(2)根据材料二和所学知识,概述“新的觉悟”的基本内容。

(3)根据材料并结合所学知识,围绕“西学东渐”与救亡图存的关系,谈谈你的认识。