材料一 严复(1854年-1921年),1877年,严复作为首批清朝海军留学生之一,前往英国学习先进的海军技术。当时,英国处于发展的全盛时期。其先进的文化理念、强劲的经济发展态势,对严复产生了重大影响。他认为不能单单只学习技术。而应以更深刻的视角看待民族救亡问题。此后,严复废寝忘食地探索西方资本主义各个领域的思想学说,寻找西方列强富强的根原。甲午战争北洋水师覆灭的惨剧深深刺痛了严复,于是,他开始翻译和介绍西方的先进思想,著书立说意图唤醒沉睡的国人。1897年,严复空成了其译著《天演论》,在当时的中国掀起了浪潮。严复翻译《天演论》并非为阐释生物学领域的进化意义,而主要是出于民族救亡的目的,借助自然界的生存发展规律解释中国社会面临的危机。

——摘编自王丽泽《严复民族救亡思想研究》

材料二 商务印书馆创建于1897年,以“昌明教育,开启民智”为已任。严复翻译的大部分著作都在该馆出版。尤其是《天演论》,至1927年共印行32版,“物竞天择,适者生存”对当时中国人“开眼看世界”产生了重大影响。商务印书馆还非常重视教科书的出版。虽然当时还是清朝,但在这些教学作品中无一“忠”或“君”字,而是体现出民主、自由、平等等思想。这无疑促进了观念的极大传播,也在很大程度上“助产”和保卫了辛亥革命。商务印书馆培育了大量优秀人才,如蔡元培、叶圣陶等都曾在这里工作。

——摘编自张守涛《那时的商务印书馆》

(1)据材料一,阐述严复救亡思想的变化,并结合所学知识,分析导致该变化发生的原因。

(2)据材料并结合所学知识,简析近代以来留学生及出版机构对社会发展的作用。

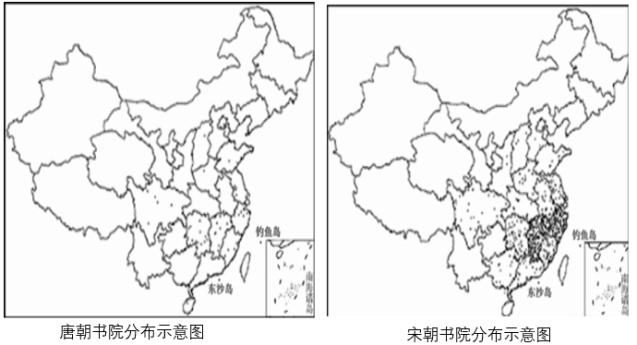

材料一 示意图与地图书院是自唐代兴起的一种民间教育文化机构,集研究、教育、传播等功能于一体。著名的书院有朱熹曾讲学的白鹿洞书院,“二程”曾讲学的嵩阳书院等。

注:图中为书院所在位置

(1)阅读图文材料一,概述唐、宋、清三朝书院分布的变化及原因。

材料二

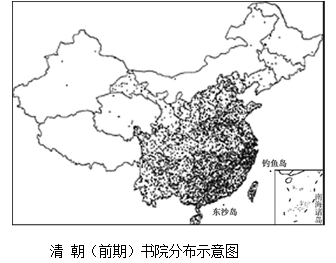

赫里福德《世界地图》被称为“历史”。其顶端是圣经中耶稣复活和审判的整个场景。世界被分为欧洲(地图左下方)亚洲(上方)非洲(右下方)三个部分。以东为上位,中央是耶路撒冷,耶稣受难的画面被绘在城市上方,圣城用圆形的城墙表示,很像一个巨大的神学齿轮。越往地图上方看,聚落分布得越稀疏,长相奇特的怪物和人像也开始渐渐出现。地图底部的一座岛屿矗立着两根圆柱——赫拉克勒斯之柱,标志着古代已知世界的最西端。

瓦尔德泽米勒自称《世界地图》为“宇宙学”——一种描述地与天的科学,他宣示受惠于托勒密(公元2世纪倡导地心说的希腊学者)的理论性、学术性地图和投影法,以及15世纪航海家制作的地图。地图以北为上,因为航海上采取了以北方为主要方向的罗盘方向。地图有清晰的海岸线和陆块、经纬线,顶端供奉的是托勒密和亚美利哥(首次确认美洲是新大陆的航海家)。地图右下角的图例上说“尽管许多古人热衷于测量世界的周长,但他们仍然对很多事情知之甚少;例如,以发现者的名字命名的亚美利加,曾经不为西方所知,现在已经知道是世界的第四部分”。

——摘编自(英)杰里·布罗顿《十二幅地图中的世界史》

(2)阅读材料二并结合所学,评析上述两幅世界地图。

材料一 我觉得应该好好思考一下孔夫子,对于他的国家的上古时代所作的见证。因为孔夫子决不愿意说谎,他根本不做先知,他从来不说他有什么灵感,他也决不宣扬一种新宗教,他更不借助于什么威望,他根本不奉承他那时代的当朝皇帝,甚至都不谈论他。再说一遍,中国的儒教是令人钦佩的。毫无迷信,无荒诞不经的传说,更没有那种忽视理性和自然的教条。

——摘编自伏尔泰《哲学辞典》

材料二 马克思主义是为了解决资本主义社会弊端而诞生于西方社会中的理论,对于历经数千年之久的中国文化传统来说,是一种外来的哲学,在20世纪初传进中国以后,能够席卷中国大地,成为主流思想意识形态,除了理论本身强大的生命力以外,还因为它与以儒家思想为代表的中国优秀文化传统有着内在的相通性、相融性,这也是其作为外来的哲学而能迅速的被中国民众所接受的一个重要原因。

——摘编自魏丕植《马克思主义中国化就是和中国国情及儒家思想交融的历程》

材料三 钱穆先生说过“今天的世界,交通方便,全世界如一国。我认为儒家对今天以后的中国,仍当有其不可磨灭的贡献。其对世界文化亦自有其应有之影响。”两千多年来,儒家“仁者爱人”的思想不断被深化和提升,儒家思想既是中华民族的精神内核,也是联结世界人民命运的文化纽带,可以为建设人类命运共同体提供思想滋养和文化支撑。

——摘编自联合国教科文组织主办的纪念孔子诞辰2570周年国际学术研讨会发言

(1)根据材料一并结合所学知识,概括伏尔泰的主要观点,他是如何借助儒家思想支撑这些观点的?

(2)根据材料二并结合所学知识,分析马克思主义能被中国民众所接受的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析儒学文化如何能够为“构建人类命运共同体”提供思想滋养和文化支撑?

材料一 孔子与柏拉图在政治总目标上都是试图以贤人政治之实行德治的方式,巩固│贵族统治,创立等级有序的社会,但二者又有着明显的差异。在塔型的等级社会中,处于塔尖的统治者的人选问题,是孔子和柏拉图关注的重点。孔子把统治者("圣王")本身具有高尚的道德和人格、能教化民众,看作为政的首要条件,认为只有圣人才可以成为真正的王。……而柏拉图虽不否认统治者应具有道德,但却主张"哲学王"应具有最高理念,以是否具有智慧和知识作为统治民众的首要条件。

——摘编自刘丹忱《孔子与柏拉图治国思想之比较互鉴》

材料二 五四新文化运动从追求器物现代化、制度现代化转向了追求文化现代化和的现代化,开启了思想解放的潮流。文艺复兴也开启了欧洲文化现代化和"人"的现代化进程。文艺复兴强调人的精神世界和人的价值,促进了文学、艺术、哲学等领域人文主义精神的觉醒,从而深刻影响了人们认识客观现实世界的态度和能力。因此,从历史意义上讲,二者都是思想文化现代化和"人"的现代化的起点。

——摘编自王欣《五四新文化运动与欧洲文艺复兴之异同》

完成下列要求∶

(1)据材料一,概述孔子与柏拉图政治理想的异同,并说明出现差异的实质。

(2)据材料二并结合所学知识,谈谈你是如何理解五四新文化运动和文艺复兴"都是思想文化现代化和'人'的现代化的起点"。

材料一 汉武帝时期,印度佛教传入中国,之后形成了长达一千多年辉煌的译经事业,这一时期,翻译理论主要显现在佛经翻译方面。晚明时期,宦官专权,政治腐败,科学技术和学术思想趋于衰微,出现了对西方科学技术的渴求。中国士大夫们面对外患内乱的国势,期望通过会通中西哲学、宗教、科学,以期达到富国强兵。

——摘编自何晶、申连云《明末清初翻译高潮成因分析》等

材料二 正是靠着一批留学生、一批精通外文又心甘情愿献身革命的知识分子翻译马克思主义的经典著作以及共产国际的指导性文献,十月革命的经验才被传入并融化进中国革命实践,中国大众的思想觉悟和政治意识才得以迅速提高。大量马克思主义译著的出现和有关苏俄问题的译介,尤其是早期共产党人的翻译和传播活动,给中国人带来了新思想的火种,为中国共产党的建立和成长提供了理论上和人才上的准备。

——摘编自王英鹏在《跨文化传播视域下的翻译功能研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出晚明翻译内容的变化及其历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析这一时期翻译马克思经典著作的意义。

材料一 20世纪初,列强在蒙古、西藏、新疆地区策划分裂活动,作为“国族”的中华民族观念开始出现。中华民国成立后,“五族共和”成为传诵一时的口号。1924年,孙中山在演讲中第一次使用了“民族复兴”一词,并批评列强“不准弱小民族复兴”。九一八事变后,“民族复兴”成为具有广泛影响力的社会思潮。1935年国民政府设立民族扫墓节,1937年国共合祭黄帝陵。

——摘编自黄兴涛《重塑中华:近代中国“中华民族”观念研究》

材料二 面对西方列强对中华民族的侵略,三元里人民自发组织奋起抗英;中法战争中,冯子材以七十高龄和法军拼杀;甲午战争时,邓世昌血染黄海。为改变中国现状,魏源在《海国图志》中提倡“师夷长技以制夷”。洪仁玕在《资政新篇》中,把轮船、火车、手表、望远镜等西洋技术看成“正正堂堂之技”。郑观应主张“君民共主”的君主立宪。康有为发表的《物质救国论》,界定了“物质学”即科学的概念。孙中山领导辛亥革命推翻帝制,建立了资产阶级共和国。陈独秀、李大钊以民主和科学为旗帜,开展一系列挽救民族危亡的运动,以救治国人心理上、思想上的疾病……

——摘编自缪克成主编《民族精神》等

(1)根据材料一并结合所学知识,简述近代中华民族观念变迁的历史背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代民族精神的作用。

材料一 在儒家的思想教化中,儒家不主张将主体与客体绝对割裂开来。"子曰∶'三人行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之'"就是对教化过程中主客体关系的生动阐释。北宋学者张载之所以说"为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平",就是因为在儒家教化体系中,受教化者并不仅仅将自己放在被教育者的位置上,他们念兹在兹、穷尽毕生追求的,是与上古先贤一致的价值观。在教化过程中,既有"天人感应"、《四书章句集注》的成人标准教材问世,也有《三字经》《千字文》等影响深远的蒙学读物流传至今。儒家还将丧葬、祭祀、入学、嫁娶等生活的各个方面都加以制度化、礼仪化。

——摘编自刘华荣《儒家教化思想研究》

材料二 卢梭认为,自由是人最宝贵的本性。如若能始终如一地遵照大自然的指引,那么前进的方向就不会错误。只有在自然状态下,儿童在长大成人之前才应该是儿童形象。善良的人性是逐步发展的,在不同阶段,人们的认知呈现出不同的特征;在人生秩序当中,童年存在其特有的地位,所以成人便是成人,孩子便是孩子,不能混为一谈。要培养人们的法律意识,积极参与法律的制定,一旦人们自愿地通过约定制定了法律,公民则会对共同约定的法律非常认可,全体公民将以自身的力量维护法律,人们将会更加友爱,并对自身的幸福、利益、安全充满热情。然后有法律意识培养出来的公民构建全社会的制度。

——摘编自李润琳《卢梭教育思想研究》

(1)根据材料一,指出古代中国儒家思想教化的特点。(2)根据材料二,概括卢梭教育思想的主要内容。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析儒家教化思想、卢梭教育思想影响的异同。

材料一 在中国传统文化中,人有多元、复合的特征,故人文关怀必须通过多方位多角度的途径来实现,子曰:“克己复礼为仁”,实现“礼之用,和为贵”,构建一种全面的和谐关系体现对人的整体关怀,进而实现对整个社会的人文关怀。以“仁爱”为出发点与核心,将“孝”定为伦理的起点,以“中庸”为方式构建良好人际关系,培养“浩然正气”,提高个人修养,养成高尚道德情操。传统文化还尊重人的自主性,老子认为“道法自然”,在人与自然的相互依存与相辅相成中实现精神自由与灵魂安顿,以“仁民而爱物”之心,实现“天下一家,万物一体”的博爱情怀。

——摘编自杜喆《中国传统文化人文关怀思想研究》

材料二 对个人命运、价值和尊严的关注是文艺复兴时期人文主义者一种最基本的信念。西方人文主义者力图以科学和理性来反对中世纪独断主义的封建神学,以解放神学统治下的人和自然。他们从反对神学对人的统治出发,追求现实的人生幸福,要求恢复人的各种权利,他们把神权与人权对立起来,认为只有推翻封建神权的统治,才能彻底解放人自己。他们强调个体的自由,注重个人的奋斗和个人的权利,私人的权利和财产神圣不可侵犯。彼得拉克说:“我不想变成上帝,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”在对待人与自然的关系上,西方人文主义强调以人的欲望、要求作为出发点,对自然采取征服、掠夺的方式,强调“天人相争”的观念。

——摘编自杨春苑、李春荣《论西方人文主义》

(1)根据材料一,概括中国古代人文关怀的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出西方人文主义与中国古代人文关怀的不同之处,并分析原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明古代中国人文关怀和近代西方人文主义的共同价值。

材料一 到公元前210年秦始皇去世时,秦朝已经拥有北起河套、阴山山脉和辽河下游流域,南至今越南东北部和广东大陆,西起陇山、川西高原和云贵高原,东至朝鲜半岛北部的辽阔疆域。而且秦朝在全国普遍实行郡县制,中央政府通过郡的行政长官郡守管辖所属各县的县令(或县长)。公元前221年在全国设立了36个郡,以后随着疆域的扩大和局部的调整,到秦朝末年全国约有50个郡,下辖近千个县。能在这样大的范围里建立起一个统一国家,在中国历史上还是首次。秦朝开拓的疆域构成了此后历代中原王朝疆域的主体,成为中国统一的地理基础。

——葛剑雄《疆域与人口》

(1)依据材料一和所学知识简要说明秦朝疆域是如何形成和如何管辖维系的?秦朝疆域的确定有什么重要历史意义?

材料二 清朝皇帝十分注重《大清一统志》的编撰,康熙帝对编撰总裁官说:“惟是疆域错纷,幅员辽阔……其间风气群分,民情类别,不有缀录,何以周知?”但康熙朝中国尚未完全统一,故康熙《大清一统志》难称完备。乾隆二十九年(1764年),新疆完全归属中央政府管辖,乾隆《大清一统志》开始纂修,但纰漏、错讹较多。1811年(嘉庆年间)三修《大清一统志》,至1842年完成。三修版《大清一统志》与前两版的最大区别是增加边疆地区内容和划界内容,如规定新疆管辖“东至喀尔喀瀚海,及甘肃界……”等等。

——摘编自于逢春《论中国疆域最终奠定的时空坐标》

(2)阅读材料二,分析清朝君主重视编撰《大清一统志》的背景和编纂《大清一统志》的重要作用。依据所学知识举出清朝前期维护边疆稳定、促进国家统一的两个事例。

材料三 郑观应在《盛世危言》中指出,中国“连地广矣,在南则与法之越南、英之缅甸交界,在西则与印度比邻,在东北、西北由东三省、内外蒙古迤逦而至新疆,以在与俄接壤,皆强邻也。”故强调加强边防之重要。另一位洋务家王韬提出对新疆地区移民实边,“以固我边陲。”他还在《言战》中提出“中国海疆,南北逶迤万有余里”,宜加强驻军,对海疆的防护。又在《宜索归澳门议》中提出,“首宜索还澳门一隅,归我管辖,画疆置守,设官治民,建炮台,戍兵卒,以固我边圉,用资屏蔽。”

——摘编自邹逸麟《论清一代关于疆土版图观念的嬗变》

(3)依据材料概括王韬、郑观应关于边疆问题的主要观点。结合所学知识分析其观点产生背景及影响。

材料- 最初,唐太宗命吏部考功员外郎主持科举,后改为礼部待郎,并增加了比隋朝多三、四倍的科目,确定以秀才、进士、明经、明法、明算、明书六科为常设科目,唐太宗还规定每年十一月起,至次年三月止,为考试日期,规定所有考生,必须考以《春秋》《左传》《礼记》等儒家经典为内容度贴经,在对外开放政策方面,由中国内部世界和外部世界新发展的客观趋势,促成了唐太宗时期中外交流的繁荣

——摘编自赵克尧等《唐太宗传》

(1)依据材料一,指出唐太宗治国之策有何特点?分析这些政策对唐朝的影响。

材料二 启蒙主义是近代以来西方国家治理最核心的理论渊源。它认为:科学理性能有效解释自然现象,将其推广至政治生活领域必将有助于经济、政治和社会的有序运行;封建专政纵权、贪腐、压迫民众,原因在于权力不受限制;国民或公民应该在国家的物质生活、权力运行、文化创造等方面发挥从未有过的作用;主张每一位公民均可以“无差别地”参与到国家运行与对国家的治理、监督中,国家有责任保护公民个人参政的基本权利。

——摘编自季卫兵《西方启蒙主义的国家治理取向及其影响》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出启蒙主义主张的治国理念。

材料三 在推进国家治理的实践中,新生的社会主义制度展现了自身的优势。新中国初期,全国各族人民以空前的热情,积极参与国家政治生活。在各级政权建设过程中,普遍召开了人民代表会议;毛泽东特别强调,我们应当“建立民主集中制的各级人民代表会议制度”。

在过渡时期不长的时间里,党和政府迅速组织起有计划的社会建设,顺利完成了“一五”计划。从1953年到1957年,国民收入平均每年增长8.9%,工农业总产值平均每年增长10.9%。

——摘自王文《新中国与社会主义国家制度的确立》

(3)根据材料三,概括新中国治理中如何显示“新生的社会主义制度的优势”。综上,谈谈你对影响国家治理因素的认识。