材料一 ……则臣道如何而后可?曰:缘夫天下之大,非一人之所能治而分治之以群工。故我之出而仕也,为天下,非为君也;为万民,非为一姓也。

——摘编自黄宗羲《明夷待访录·原臣》

材料二 一个受人尊敬而富裕的国王,有无限的权力做好事,却无力为非作歹……一边是贵族重臣,一边是城市代表,与国君共分立法之权。

——摘编自【法】伏尔泰《以英国人的口吻》

材料三 生民之初,本无所谓君臣,则皆民也。民不能相治,亦不暇治,于是共举一民为君。夫曰共举之,则非君择民,而民择君也。夫曰共举之,则因有民而后有君。天下无有因末而累及本者,亦岂可因君而系及民哉?夫曰共举之,则且必可共废之。君也者,为民办事者也;臣也者,助办民事者也。赋税之取于民,所以为办民事之资也。如此而事犹不办,事不办而易其人,亦天下之通义也。

——摘编自谭嗣同《仁学下》

(1)归纳材料一、二中君臣观的共通之处。分析这两种君臣观本质的不同之处,并说明产生这种不同的原因。

(2)概括材料三中的君民观,并结合所学知识指出谭嗣同君民观的意义。

材料:15—16世纪是一个公认的历史分水岭,它标志着中世纪与现代之间的分界。但有学者却认为这一时期理性精神仍然受到压抑,西欧人的思想观念和意识形态并没有发生根本性的变化。西欧社会真正的变化是从17世纪才开始的,到了18世纪中叶以后,一个全新意义上的现代西方社会才真正产生。因此.西方中世纪和现代的真正分水岭,严格来 说不应该放在15—16世纪,而应该放在17—18世纪。

——摘编自赵林《赵林谈文明冲突与文化演进》

关于历史分水岭,学界有不同的认识。请对上述材料中的认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由(要求:见解明确.持论有据,表述清晰)。

材料 在曾国藩、李鸿章的推动下,1872~1875年,清政府分四批共派120名(广东84人,江苏20人,浙江9人,福建4人,安徽2人,山东1人)幼童到美国留学,主要学习军政、船政、步算、制造诸学。李鸿章、沈葆桢还促成清政府于1885年三次派遣以福建船政学堂的学生为主体的留学生赴欧洲诸国留学,主要学习造船、驾驶、兵技等。学生出洋后,仍兼讲中学,课以孝经、小学、五经及国朝律例等书,还要集中学习圣谕广训。20世纪初,日本近代化的成功令中国人刮目相看,人们普遍认为中国要自强,近代化要取得成效,必须学习日本,借鉴日本的经验。清政府为鼓励中国青年赴日留学,制定了《奖励游学毕业生章程》,这对学子影响甚大,学子们“功名利禄之心重者,成以日本为进阶捷径,留学日本遂为大家所向往”。相对而言,赴日本留学的专业中法政、陆军、师范较为突出。这是由于清末时期,清政府编练新式陆军,国内修律立宪、地方自治以及废科举兴学堂等各项改革不断推进,大量需求陆军、法政、师范等专业的人才。赴日留学的中国学生到1905年底达到8000余人的规模,在当时留日学生中“速成科占67%,普遍科30%,高等专科入学者3%~4%,进入大学者仅1%”。

——摘编自《中国近代赴欧美与赴日留学教育比较分析》

解读材料,根据材料拟定一个论题,并结合中国近代史的相关史实就所拟论题进行阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述清晰。)

材料 一个国家的发展和在国际舞台上的地位“实际上是它内部力量的一个外延”英国首相丘吉尔有这样一句名言:我宁愿失去一个印度,也不肯失去一个莎士比亚。因为戏剧家莎士比亚的作品提升了英国的人文精神,就如同科学家牛顿的力学定律开启了英国工业革命的大门,经济学家亚当·斯密的《国富论》为英国提供了一个新的经济秩序。在法兰西思想与精神的圣地先贤祠,正门铭刻着这样一句话:“献给伟人,祖国感谢他们。”这里安葬了72位法国政治家、思想家等杰出人物。

——摘编自《大国崛起》

根据材料信息,提取一个观点,并结合历史知识的相关内容进行阐述说明。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)

材料一 希腊神话中描绘了很多英雄人物。希腊的英雄是一大群相貌俊美、举止娴雅、体魄健壮、有血有肉的与人同形同性的神灵。他们的形象和性格与凡人非常相近,甚至没有专权与等级,神与人同样有喜怒哀乐、七情六欲。希腊神话英雄热爱生命(厌恶仇恨死亡,他们热爱现实生活,对于死后的世界不关心,如斐赖城王后阿尔刻提斯替丈夫殉命,赫拉克勒斯到冥府同死神搏斗,夺回了她的生命。英雄人物常常宴乐、歌舞、开展竞技活动或社交活动。此外,希腊神话英雄还热爱冒险、善用武力,以维护自身利益为主要的价值追求。

——据《西方文化史》

材料二 与希腊神话英雄相比,中国神话英雄则显得温和些。原始社会生产力低下,人们长期面对生存的困难和与自然做斗争的困难。为了战胜这些困难,人们创造了各种神话故事,寄托改变苦难环境的愿望。这体现了远古中国人对人类、对自然的和谐关系的理解,也是“天人合一”思想的初步体现。中国神话传说的主旨偏向于歌颂为大众谋利益的英雄,这也证明了中国传统民族性格中的群体意识、大局意识。精卫填海、夸父逐日、鳏治水招诛、女娲补天灭灾、后羿射日除害,这些典型的中国神话英雄形象都是为了维护群体,谋求共同的利益。这些英雄也往往是道德的至高点,完美无缺,拥有凌驾于智慧、勇力之上的伦理道德。

——摘编自宋丹阳《中国神话英雄与希腊神话英雄的差异》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括希腊神话中英雄的特点。

(2)根据上述材料并结合所学知识,指出中国神话英雄与希腊神话英雄的不同之处并分析原因。

材料一 徐霞客(1589—1641),明朝江阴人,著名地理学家和旅行家。其代表作《徐霞客游记》开辟了地理学上系统观察和描述自然的新方向,具有深远影响。他的父亲徐有勉一生不愿为官,喜欢旅行。受耕读世家的文化熏陶,他幼年好学,博览群书,尤钟情于地经图志。徐霞客游历考察的三十多年间,足迹遍布大半个中国。经过考察,他否定了当时被奉为经典的《禹贡》中认为“岷江导江”的说法,提出金沙江才是长江的源头。通过其作品,徐霞客表达了人与自然和谐相处的主张。

——摘编自白寿彝《中国通史》等

材料二 伽利略(1564—1642),意大利物理学家、数学家、天文学家。他自幼受父亲影响,酷爱读书,并以怀疑的眼光看待那些自古以来被人们奉为经典的学说。他通过自己的观察和研究,逐渐认识到哥白尼的学说是正确的,而托勒密的地球中心说是错误的,从而冲击了基督教的思想束缚。他对落体运动进行了细致的观察和实验,确立了正确的自由落体定律。他不仅纠正了统治欧洲两千多年的亚里士多德的错误观点,更创立了运用实验研究科学的新方法。因此,他被誉为近代科学的奠基人。

——摘编自吴国盛《科学的历程》等

(1)根据材料一、二,概括徐霞客和伽利略取得科学成就的相同原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,以徐霞客和伽利略的科学成就为例,简析该时期中西方科技的不同特点。

材料 如果我们能以开放的、理性的态度去看待宋代历史,则不难发现这一时期在中国历史演进序列中特有的重要意义。

严复早就指出:“若研究人心、政俗之变,则赵宋一代历史最宜究心。中国所以成为今日现象者,为善为恶,姑不具论,而为宋人之所造就,什八九可断言也。”

陈寅恪先生也曾指出:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。后渐衰微,终必复振。”

钱锺书曾经说:“在中国文化史,上有几个时代是一向相提并论的:文学就说‘唐宋’,绘画就说“宋元”,学术思想就说“汉宋’一都得数到宋代。”

——摘编自邓小南《宋代历史再认识》

材料反映了近现代学者对宋代历史地位的认识,对此(整体或任意一点)提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并结合中国古代史的相关知识说明理由。(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。)

材料一 魏源认为西方长技有三:一是战舰,二是火器,三是养兵练兵之法。他强调引进西方各国的军事技术,举办军事工业,建立新式国防,使中国赶上西方国家。魏源的另一个贡献是允许商民自办民用工业。他看到,西方先进技术输入中国后必将受到民间商人的欢迎,这种商民自办的工厂实质上是资本主义私营企业。魏源认为,要真正做到“上师外夷”,除引进吸收军事技术,做到早日“自行改造”外,还要改革科举取士制度,培养军事技术骨干人才。

——摘编自史远芹《中国近代化的历程》

材料二 20世纪前夕,一批受西方思想影响的封建士大夫首次紧叩中国封建王朝这座紧闭几千年的城池,要求开启宪政之门。以康有为、梁启超为首的知识分子打起了“变法维新”的旗帜,提出“伸民权、争民主、开议院、定宪法”的政治纲领,发动了一场争取民主宪政的运动,揭开了中国近代宪政运动的序幕。

——摘自蔡定剑《中国宪政百年回眸与脚下的路》

材料三 孙中山认为,“中国古昔……有所谓‘民为贵,君为轻’,此不可谓无民权思想矣。然有其思想而无其制度,故以民立国之制,不可不取资于欧美”。他强调“共和的观念是平等、自由、博爱。”“共和国是平等之国,人们在法律面前一律平等。”“共和国是自由之国,自由是人民的天赋人权。”

——摘编自《孙中山全集》

(1)根据材料一,概括魏源“师夷长技以制夷”思想的主要内容。(不得照抄原文)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“变法维新”的背景及其政治目标。

(3)根据材料三,概括指出孙中山的政治主张。

材料一 为了挽救民族危亡和树立新的价值规范,愤懑的抗争最初表现为“师夷长技以制夷”的被动反应;后则表现为“中体西用”式的挣扎。……到戊戌和五四时代,一代新知识分子则能够越过“技”的层面,径直直面“政”和“教”,从而开始了对传统政制以及传统文化的全面、激烈的批判了。批判之结果,传统的权威普遍失落,传统的价值和信仰发生危机,由此又引起人们在心理上寻找和认同新权威,塑造新的价值规范的普遍渴求。…于是科学就在这种历史际遇中合乎逻辑地产生,成为与孔学暂时并存的新权威,一切在孔子旗帜下发展又都在科学之下被观照。……这无疑是唯科学观念产生的根本原因之一。

材料二 中国科学社发行的最重要的杂志《科学》仅1919—1938年间即刊行了20卷,中国地质学会自1922年成立之后,就开始刊行《中国地质学会志》,直至1940共刊行20卷,共计800页(每卷平均约400页),插图1000余幅。……学术交流的途径主要是定期举办年会以及参加国际性学术会议。在这些年会上,还有一个值得我们注意的现象,即1934—1936年曾三次召开了多学会共同举行的联合年会,这可谓是当时中国科学界的一大景观,大大推动了中国科学技术的交流和发展。……为了鼓励青年科学家的研究和写作兴趣,进一步推动科学事业的发展,许多学会都想方设法地设立科学奖励基金。

——以上材料均摘编自段治文《中国近现代科技思潮的兴起与变迁》

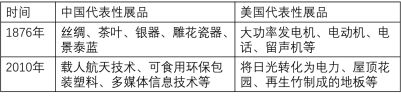

材料三 两届世界博览会中美展品对比表

(1)根据材料一并结合所学知识,分析“唯科学观”产生的背景。

(2)根据材料二,概括中国近代科学研究发展的表现。

(3)提取材料三中任意两条信息进行对比,并加以说明。

材料一 “到英伦两月,细察其政俗,惟父子之亲穷女之别全未之讲,自贵至贱皆然。此外则无闲官、无游民、无上下隔阂之情,无残暴不仁之政,无虚文相应之事……我清乾隆以前,遐荒效顺,重洋慕化(万邦来朝,钦慕中国文化)……今英国知仁义之本,以臻富强,未始非由久入中国,得闻圣教所致。”

——刘锡鸿《英轺私记》(1876年)

“西洋立国,有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾、造船、制器,相辅以益其强,……舍富强之本图,而怀欲速之心,以急责之海上,将谓造船、制器,用其一旦之功,遂可转弱为强,其余皆可不问,恐无此理。”

——郭嵩焘《条议海防事宜》(1875年)

材料二 “天下之治,以民为先,所谓‘民惟邦本,本固邦宁’。”

“泰西立国有三,一曰君主之国,一曰民主之国,一曰君民共主之国……惟君民共治,上下相通,民隐得以上达,君惠亦得以下逮,都俞吁咈,犹有中国三代以上之遗意焉。”

——王韬《强园文录外编》

1914年1月,孙中山在演说中指出“国民党之民权主义,于间接民权之外,复行直接民权”,……只有实行“直接民权”才能真正实现主权在民。

孙中山认为“余之谋中国革命,其所持主义,有因袭吾国古有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者”。

——摘编自《孙中山全集》

(1)根据材料一,指出刘锡鸿和郭嵩焘对于西方“富强”的不同认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,比较王韬和孙中山关于“民权”思想的异同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括中国近代“西学东渐”的变化过程。