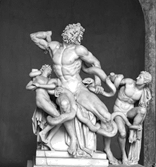

材料一 下图雕塑《拉奥孔》是公元前1世纪中叶古希腊雕塑家的作品。描述了特洛伊战争中,祭司拉奥孔识破了希腊人的“木马计”,因此遭到神的报复,父子三人被海蛇缠绕致死的场景。

该雕塑1506年在罗马附近出土,它的出土在意大利轰动一时,获得极高赞赏。德国古典美学家莱辛认为:“希腊艺术家将拉奥孔在剧烈的情感中塑造的高贵而单纯,即使在最痛苦的时候,也保持恬淡、刚毅的神色,可以看到不可动摇的人性的伟大”。

(1)结合时代背景分析雕塑《拉奥孔》在16世纪“轰动一时”的原因。

材料二 1919年,深受西方实用主义和科学思维方法影响的胡适,在《新青年》发表的《新思潮的意义》一文中认为:新思潮的精神是一种评判的态度……对于旧文化的态度……就是“重新估定一切价值”——旧制度“现在还有存在的价值吗?”古代圣训“在今日还是不错吗?”据此,他倡导“用科学的方法来做整理的工夫”的“整理国故”运动。

(2)结合所学,材料二中的“新思潮”是指哪场运动。根据材料二,概括胡适对“旧文化”的观点,并简要谈谈你对此观点的认识。

材料一 天子立辟雍者何?所以行礼乐,宣教化,教导天下之人,使为士君子,养三老,事五更,与诸侯行礼之处也。

——刘向《五经通义》

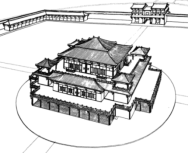

汉长安城 “辟雍”建筑复原图

(1)根据材料一概括《五经通义》中描述的汉代“辟雍”的功能,并结合所学分析刘向如此描述的目的。

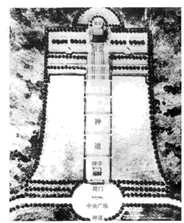

材料二 南京中山陵是孙中山先生的陵寝。1925年,建筑师吕彦直的设计方案在评选中荣获首奖,被聘任为陵墓建筑师。吕彦直将中山陵的总平面设计为“略成一大钟形。”评判顾问凌鸿勋称赞这一设计图案“简朴浑厚,最适合于陵墓之性质及地势之情形,且全部平面作钟形,尤有木铎(以木为舌的大铃,铜质)警世之想。”此后数十年,人们也赋予它“暮鼓晨钟”的寓意。

(2)结合孙中山的革命事迹,分析中山陵“自由钟”设计造型所体现的寓意。

材料三 我国文物建筑保护法律体系由法律、行政法规、地方性法规、行政规章四个层次组成。为了落实《北京城市总体规划》中“最大限度保留各时期具有代表性发展印记”的要求,2019年10月北京市规划和自然资源委员会公示了北京市第二批历史建筑,其中包括胡适旧居、北京国际饭店、天安门观礼台等颇具时代意义的地标性建筑。

《历史遗址法》《文物保护法》等相关法律是美国在管理国家公园和建筑遗产过程中必须遵守的规范。另外,公园管理局还通过“税收激励计划”,鼓励私营部门投资历史建筑的改造和再利用,私营部门恢复使用不同类型的建筑遗产可以获得10%或20%的税收抵免。

(3)依据材料三,比较中美在历史建筑保护措施上的异同。

3 . 历史研究性课题小组对“民”进行了深入研究,对“民”有了更新更深的认识,阅读相关材料回答问题

问题一:民主启蒙

材料一:16至17世纪的中国,新的经济形态还十分微弱、脆嫩,明清时期的早期启蒙思想家们先天不足,是有一种时代性的缺陷……黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案,而只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。孟德斯鸠、卢梭们则拿出了“三权分立”、君主立宪制、民主共和制这样的资产阶级国家蓝图。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

问题二:民观

材料二:近代以来,随着西方民主思想逐渐传入中国,“民”的含义开始发生变化。首次给“民”注入现代意义的是梁启超。1899年,他对“国民”的含义作了解释:“国者,积民而成,含民之外,则无有国。以一国之民,治一国之事,定一国之法,谋一国之利,捍一国之患。”后来他又指出:“国者,民之国也。”国民应该能“治一国之事”,“享一国之权”,具有“权利”、“责任”、“自由”、“平等”、“独立”等几方面的基本素质。

——据《论晚清至五四现代个人观念的发生》等

问题三:民动(社会阶层的流动)

材料三:改革开放以来,中国社会阶层结构发生深刻变化,农业劳动者数量在大量减少,农民大量向其他阶层流动和转移,也意味着有更多的人开始向上流动,这为社会中间阶层的发展和壮大提供了重要条件,社会中间层是指几个具有相近或相似特征特别是收入处于中等或接近中等以上水平的阶层的合称,一部分是中小私营企业主、富裕个体工商户;另一部分主要包括专业技术人员、经理人员、行政与管理人员等,他们不但在收入上处于中等及中等以上水平,而且接受过良好教育拥有较好社会声望。

——《中国社会阶级阶层结构变迁60年》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中外启蒙思想的异同。

(2)据材料二并结合时代背景,从背景和影响两个方面评述梁启超的“国民”观。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国改革开放以来社会阶层流动的原因

材料一 南北朝时期颜之推在官学衰落、贵族子弟身亡家破的悲剧中,意识到教导族中子弟学习德行与知识的重要性,写下一部体系宏大的《颜氏家训》,给颜氏一族和社会带来了广泛深远的影响。整部《颜氏家训》中,颜之推大量引用儒家经典的原文和典故,将儒家思想渗透进颜氏家族子弟的人格中。《颜氏家训》“述立身治家之法,辩证时俗之谬,以训子孙”,它的有关教育子女、治理家庭、人伦秩序的观念对构建和谐家庭具有指导意义。据《中国丛书综录》记载,自魏晋南北朝之始,历朝历代都有“家训”类的成书作品。宋朝出现的5本家训作品都深受《颜氏家训》的影响,形成了一套完备的封建社会家庭教育体系。

——摘编自罗乐《(颜氏家训)家庭美德思想及其价值》

材料二 梁启超出生于一个书香门第的家庭,自幼学习中国传统文化。他将中西方思想融合起来,贯穿到家庭教育当中。梁启超对子女进行科学知识教育,以趣味引导学习,让子女自主学习。他认为做学问不能纸上谈兵,要做到理论和实践相结合。梁启超教育子女“人必有爱国心,然后可以用大事”。他将道德分为公德和私德,认为中国传统道德偏于私德,是为“人人独善其身”;西方道德偏于公德,是为“人人相善其群”。他志在把子女培养成具有独立人格、具有公德心、意志坚定、知书达理的人才。梁启超家庭教育思想对当代家庭教育具有现实意义。

——摘编自段燕蓉《论梁启超家庭教育思想及其当代启示》

(1)根据材料一、二,分别概括指出《颜氏家训》与梁启超家庭教育思想的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析《颜氏家训》与梁启超家庭教育思想产生的历史背景,并简要说明中国家训文化的历史价值。

5 . 阅读下列材料:

材料一 晚清是一个大转型时期,其变化的步伐在1895年以后加快了。中国现代化进程的狭隘性日益明显:有远见的人士清楚地意识到,中国必须拓宽对西方的认识和了解,不能仅仅局限于军事和工业技术,还应包括政治体制、经济体系、社会结构、科学和哲学思想等方面的研究,对这些领域的西方作品进行翻译,成为改革和革新最主要的前提条件。

——徐中约《中国近代史》

材料二 “冲击——反应”曾是国内外史学界解释中国近代历史的模式之一,其主要观点为中国社会存在巨大惰性,缺乏突破传统框架的内部动力;从19世纪中期开始,西方的冲击促使中国发生剧烈变化

——选自2012年全国高考试卷

(1)根据材料一,概括1895年以后中国现代化进程在思想方面发生怎样的变化?并结合所学知识,概括自1840年以来,中国人向西方学习呈现出的特点?

(2)根据材料二并结合所学知识,评析“冲击——反应”(要求:从外部动力、内部动力两个方面来评析;观点明确,史论结合)

材料一 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

——《史记·太史公自序》

材料二 《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》

材料三 天理流行,触处皆是:暑往寒来,川流山峙,父子有亲,君臣有义之类,无非这理。

——《朱子语类》

材料四 为天下之大害者,君而已矣。天子之所是未必是,天子之所非未必非,天下亦遂不敢自为是非,而公其是非于学校。

——黄宗羲《原君》

请回答:

(1)材料一对于儒学的社会价值有着怎样的认识?

(2)材料二集中反映了董仲舒哪些思想主张?对于西汉王朝统治有何意义?

(3)理学又被称为“新儒学”,据材料三说明其“新”在何处?

(4)材料四作者提出了哪些新的观点?这些观点形成的经济根源是什么?

(5)据上述材料并结合所学知识,概括中国传统文化主流思想的演变历程。