材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制——人教网北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(3)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

材料一:20岁的皇太子(宋神宗)赵顼登基前后,帝国财政状况大抵如此。其积贫积弱之势已成定局,则已经是不争的事实。促使皇帝作出改革决定的因素肯定不少,其中,最重要的则可能是下列两点:

其一,帝国财政状况日益困窘,举步艰难,已经很难再往前走了;其二,王安石的一套理论的确具有极强大的说服力量。至于年轻皇帝的争强好胜,毫无疑问是一个基础性的因素。公元1069年,即宋神宗熙宁二年二月,王安石被任命为参知政事,也就是副宰相,负责帝国的变法事宜。著名的熙宁变法开始了。

——引自《王安石变法》

材料二:北宋时期的国家财政收入,平均每年在6300万到6800万缗钱之间。官、兵两项已经开支6000万缗;神宗皇帝时期的皇家开支大约为每年720万缗;单单是这样几笔开支,已经导致入不敷出的财政赤字了。但是,还有必须花的几笔钱:祭祀天地祖先的费用是:景德年间600万,皇祐年间1200万,几年前的治平年间,四年不到是1300万;最后还有两项令帝国君臣最不好意思的开支:每年必须“赏赐”给辽国50万两匹银绢,必须“赏赐”给西夏27.5万两匹银绢,两项合计75.5万两匹银绢。

——引自朱绍侯主编《中国古代史》

材料三:阅读下列两张漫画:

请回答:

(1)材料一认为宋神宗重用王安石变法的主要原因有哪些?

(2)材料二中北宋国家财政支出主要有哪几个方面?结合所学知识,说明上述问题与王安石变法之间的关系。

(3)材料三中的两张漫画反映了王安石变法失败的原因有哪些?

3 . 改革是历史发展的鲜明主题,改革就是推陈出新、除旧布新,从而推动社会的进步和历史的发展。但改革的道路总是坎坷曲折的。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一史书记载,自北魏建元至北魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶,进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里,农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

材料二“冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

材料三宋仁宗(1049~1053)年间,各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万”,比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹,粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八”。

——历史风云网

材料四关于王安石变法的漫画

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

(2)据材料二概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

材料一 史书记载,自北魏建元至魏孝文帝执政前近一百年间,北魏境内各族人民起义多达八十余次,这些起义沉重地打击了北魏统治。据记载,北魏统治者对外战争,把掳掠来的无数人口和财物分赏给参战的人员,把大量的“生口”变成了奴隶.进一步扩大了奴隶制。

——人教网

北魏贵族集团在歧视与迫害其他民族的同时,对各族人民的经济剥削也异常残酷……从北魏统一到孝文帝改革前,仅五十多年里.农民起义就达七八十次之多。

——《历史学习》

(1)材料一反映了北魏孝文帝改革前面临着什么突出的社会问题?

材料二 “冬,十月,丁未,诏遣使者循行州郡,与牧守均给天下之田:诸男夫十五(岁)以上,受露田四十亩,妇人二十亩……”“(对实行两年轮耕的)所授之田率倍之,三易之田再倍之……(人多地少的地方)乐还者听避空荒……卖者坐如律。”

——《魏书》

(2)试概括指出北魏孝文帝鼓励农耕的措施。

材料三 宋仁宗(1049-1053)年间。各级官员达到两万多人,比三十多年前的真宗景德年间增加了一倍;仁宗后期,“募天下骁雄横滑以为兵,几至百万。”比北宋建国之初增加了五倍。在仁宗1050年前后,当时的两税收入为:钱四百九十三万贯,绢帛三百七十六万匹.粮一千八百零七万石,国家总支出为:钱三千三百一十七万贯,绢帛七百二十五万匹,粮三千零四十七万石。当时“养兵之费,在天下十居七八。”

——历史风云网

(3)材料三反映了当时北宋面临的突出社会问题是什么?

材料四 关于王安石变法的漫画

(4)结合材料二、四,简要指出这两次改革一成一败的原因分别是什么?

材料一 秦人,其生民也狭厄,其使民也酷烈。劫之以势,隐之以厄,狃之以赏庆,导之以刑罚,使其民所以要利于上者,非战无由也。功赏相长……故能四世有胜于天下。……至于秦始皇,兼吞战国,遂毁先王之法,灭礼谊之官,专任刑罚…而奸邪并生,赭衣塞路,图圄成市,天下愁怨,溃而叛之。

——班固《汉书·刑法志》

材料二 大唐高祖起义至京师,约法十二条,唯制杀人、劫盗、背军、叛逆者死,余并蠲除之。……至太宗即位,制绞刑之属五十条,免死,断右趾。其后……裴弘献又驳律令不便者四十余事,太宗遂令删改之。……比古死刑,殆除其半。据有司定律五百条,分为十二卷,于隋代旧律,减大辟入流九十二条,减入徒者七十一条。

——杜佑《通典·刑法三》

材料三 “根据党的十一届三中全会确立的路线方针政策,总结我国社会主义建设正反两方面经验,深刻吸取十年‘文化大革命’的沉痛教训,借鉴世界社会主义成败得失,适应我国改革开放和社会主义现代化建设、加强社会主义民主法制建设的新要求,我们制定了我国现行宪法。同时,宪法只有不断适应新形势、吸纳新经验、确认新成果,才能具有持久生命力。”

“全面贯彻实施宪法,是建设社会主义法治国家的首要任务和基础性工作。宪法是国家的根本法,是治国安邦的总章程,具有最高的法律地位、法律权威、法律效力,具有根本性、全局性、稳定性、长期性。”

“改革与法治如鸟之两翼、车之两轮,在法治下推进改革,在改革中完善法治。”

——引自《习近平谈治国理政》

(1)根据材料一,指出从秦国到秦朝,刑法在国家治理中的不同作用,结合所学,推测班固属于中国古代哪一学派?

(2)根据材料二,扼要指出从民本思想出发的《唐律》相较于“隋代旧律”出现的变化。结合所学,分析这种变化所体现的唐太宗对君、国、民三者关系的认识。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述:①材料三对“我国现行宪法”制定的背景进行了分析,请概括其分析要点,指出审议并通过这部宪法的会议名称。②写出中国共产党第十五次代表大会提出的发展社会主义民主政治的历史任务,概括改革与法治的关系。

材料1:梭伦颁布的第一条法令就是“解负令”。根据这个法令,平民所欠的各种债务一律废除;禁止在放债时以债户的人身作抵押,废除债务奴隶制;由国家赎回因负债而被卖到外邦为奴的人。梭伦还对公民的财产进行了一次调查分析等,并按照财产等级规定相应的政治权利。这些新的法令还包括:设立四百人会议;禁止买卖婚姻,保障妇女孤儿的利益;修改死刑法;其他鼓励手工业和农业发展的措施。

——普鲁塔克《希腊罗马名人传》

材料2:沙皇亚历山大二世曾说过:“我不愿农民过得优厚,但我要防止俄国暴动。我认为,我们把农民同土地割裂会点燃俄国。假使要我签字连同土地一起解放农奴,我宁肯把手指砍掉。”

——《苏联史》

材料3:大凡国家之强弱,系于人民之贫富,人民之贫富,系于物产之多寡,而物产之多寡,在于是否勉励人民之工业。所以,归根结底是依靠政府官吏的诱导奖励之力。

——大久保利通

材料4:阅读材料《又一次的幻灭——昙花一现的“现代化”》

图一 千余名为求官而来的“三分钟慷慨派”(史学家胡绳语),在已成定局的悲剧面前,以“成事不说”为由纷纷散去。但是,他们共同签名的激扬文字却流传甚广,以致成为一场“现代化”运动的先声。

图二 在“忧时七上皇帝书”的感召之下,身不逢时的年轻国君在颐和园行宫(而非紫禁城内正式议政的勤政殿)与一位“秀才”共谋国事。开始了一场“现代化”运动。

图三 但是,这场来也匆匆、去也匆匆的“现代化”运动。却在京城菜市口的刑场上画上了“休止符”……

请回答:

(1)据材料1、2,说出梭伦和亚历山大二世的改革各自要解决什么社会矛盾?

(2)归纳材料3中大久保利通的主要观点,其观点在日本明治维新改革措施中是如何体现的?

(3)图一中“已成定局的悲剧”指的是什么?简要说明图一所示历史事件及其影响。

(4)图三释文没有用“画上了句号”,而是“画上了‘休止符’……”,这里的深层次含义何在?

材料一1069年宋朝为指导变法设立制置三司条例司,统筹财政。同年4月,遣人察诸路农田、水利、赋役;11月,颁农田水利条约。次年,颁布募役法,将原来按户轮流服差役,改为由官府雇人承担,不愿服差役的民户则按贫富等级交纳一定数量的钱,官僚地主也不例外。1071年,颁布方田均税法,全国清丈土地,核实土地所有者,并将土地按土质的好坏分为五等,作为征收田赋的依据。

材料二1861年1月11日,奕䜣上奏《通筹夷务全局酌拟章程六条》,洋务运动开展。19世纪60年代后,曾国藩、李鸿章等人大力引进机器设备,聘用外国技术人员,效仿西方进行军工生产。至甲午战争爆发前,洋务派共创建了二十一家军工企业,机器局遍及天津、上海、江苏、湖北、广东、陕西、台湾等省。1890年,张之洞创办了汉阳铁厂,1893年9月建成投产,至辛亥革命前,有炼铁炉3座,炼钢炉6座,年产生铁约8万吨,钢近4万吨,钢轨2万余吨。

材料三1901年1月,清政府发布上谕:“现正议和,一切政事,尤须切实整顿,以期渐图富强。”4月,庆亲王奕劻为首的“督办政务处”成立,筹划推行新政。1903年9月,清政府设立商部,随后颁行了《商人通例》《商会简明章程》等一系列工商业规章和奖励实业办法,倡导官商创办工商企业。这些措施一定程度上消除了人们经营工商业的顾虑,也有利于约束地方官府的勒索。1905年后,每年新投资的商办企业资本在1500万元以上。

(1)对比材料一、二中两次经济变革内容的侧重点有何不同,并结合时代背景,分析侧重点不同的原因。

(2)结合所学,评析材料三中的经济变革。

材料一 到了夏商周三代,黄河流域的居民不断吸收周围的东夷、南蛮、西戎、北狄等族的成分,逐渐形成华夏民族。相传周文王的伯父太伯、仲雍与当地的民族结合,形成兼有商、周和当地特点的吴文化,吴和越开发了东南地区。秦人和西戎诸族共同开发了西北地区。楚地的华夏族和许多少数民族相交融,共同开发了长江中游地区。最后秦灭六国,统一了中国,这个统一的过程也可视为多民族交融的过程。到了汉朝,华夏族进一步吸收其他民族的成分,扩大为人口近6000万的民族,后来遂称汉族。

——摘编自袁行霈、严文明主编《中华文明史》

材料二

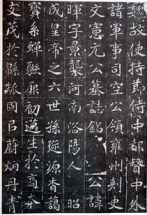

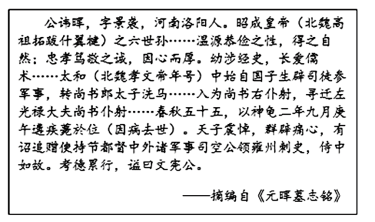

图 《元晖墓志铭》拓片及元晖墓志铭摘编

(1)依据材料一,概括华夏族形成与发展的特点。

(2)写出《元晖墓志铭》的具体史料类型。依据材料内容,具体说明《元晖墓志铭》可以印证哪些史实?

材料维新运动期间,一批具有资产阶级维新思想的改良派,主张发展实业学堂,认为“国势之强弱系乎人才;人才之消长,在乎学校。”维新派认为,西方各国的强大,在于“农、商、矿、林、机器、工程、驾驶”之强大,中国需要学习西方广设专门学校之举指,以达到“通经济变人才”的目的。1898年,康有为奏请设立各省农务学堂,并请“开农报以广见闻,开农会,以事比较。每省开一地质局、译农学之书,绘农学之图”。同年,清政府下诏“于京师设立农工商总局,…其各省州府县,皆立农务学堂,广开农会。刊农报,购农器,…其工学、商学各事宜,亦著一体认真举办”。于是,两江总督刘坤一设立江宁农务工艺学堂;江南道监察御史曾宗彦奏请并经总理衙门议准设立矿务学堂;两广学务张鸣岐在广西设农学堂;江西绅士蔡金台等在高安县地方设立蚕桑学堂;端方于京师专设农务中学堂等等。

——摘编自《中国近代早期职业教育的命运一一以清末实业学堂研究为例

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出19世纪末晚清实业教育改革的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,评价19世纪末晚清实业教育改革。

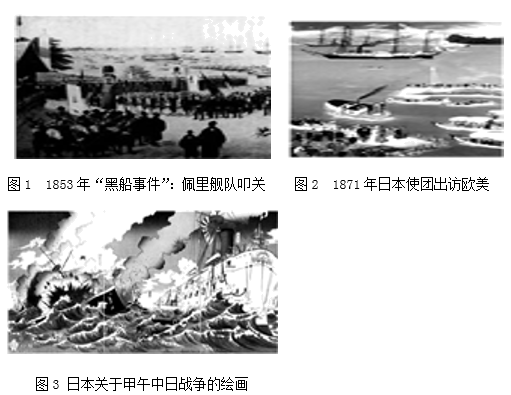

材料一 下列三幅图片与日本明治维新具有重要的联系。

材料二 他们却下意识地执行起日本文化传统中的“选择原理”,将“西方文明”中不符合“日本国情”的若干“重要部分”予以剔除,而这些很可能就是“西方文明”(实际上是现代文明)中的精髓所在。事实上作为现代化的后起者,德意志帝国只是个发育尚未完全的“现代”社会,而日本“向西方学习”,最终落实到以德国为榜样,这不可不说是一个巨大的失误。

——钱乘旦《寻找现代化的楷模:论明治维新的失误》

材料三 日本维新政府原本试图通过官营企业的形式进行工业化,但在官营企业亏损后即将其下放给民间资本,民间资本在政府的主导下向近代工业资本转化。

——改编自严立贤《日本资本主义形态研究》

(1)根据材料一,图1、图2、图3之间有何关系?试用简洁的语言概括出来。

(2)材料二中作者认为日本明治维新“是一个巨大的失误”的依据是什么?此“失误”对日本的政治发展产生了怎样的影响?

(3)根据材料三指出日本工业化的特点,并举出史实说明