| A.分封制的瓦解 | B.井田制的推行 |

| C.宗法制的衰落 | D.百家争鸣出现 |

材料一 有学者说,周代的宗法制完备而严格,是一个成功的创造。继位的族长在宗族中有对宗族祖先的主祭权、对族人政治上的治理权、对宗族内共有经济的支配权。同一宗族内,“大宗能率小宗,小宗能率群弟,通其有无,所以纪理族人者民”。这种关系不断发展的结果是君统宗统的合一。

——摘编自冯尔康等《中国宗族史》

材料二 华夏国家是依靠封建制(封邦建国)而形成的国家形态。……但是,随着封建制赖以存在的宗法制日渐败坏的时候,再依靠封建制重建国家的企图,就难以实现了。……随着世代的交替,亲族间维持忠诚的纽带日益松弛,诸侯与周室之间的距离越拉越大,……正是在这一背景下,中国必须再一次重新寻找制度建构的理路,重新踏上制度建构的征程,这就是从华夏国家到官僚制国家的嬗变。

——刘建军编著《古代中国政治制度十六讲》

(1)根据材料一,概括指出宗法制的特点,并结合所学分析该制度对西周政治产生的影响。

(2)根据材料二,分析春秋时期政治制度变革的趋势及其原因。依据战国时期的历史,说明“制度的重新建构”。

3 . 阅读下列材料,回答问题

材料一:明代内阁大学士无定额。永乐年间有七人,宣德年间有十四人,万历年间有二十人,崇祯年间有五十人。明代内阁无属官。然而清代的内阁制就有不同;清代内阁大学士的名额,康熙年间,满汉大学士率为四员,到了乾隆十三年以后,才规定满汉学士各二员,协办大学士或一员或二员,非有缺不可递补。至于内阁官员有大学士、学士、侍读、中书舍人、典籍,其下又分设十二个小机构,为国家行政中枢远较明代内阁组织庞大。这也导致清代内阁出现了权责不明的现象。

材料二:明太祖创设殿阁大学士之始,仅令其侍左右,备顾问,并不知与国政。迨仁、宣之世,创设票旨制度之后,大学士已参预政事,其后又有首辅、次辅之分,票拟仅决于首辅一人。然清则刚好相反,清内阁制成于康熙时代,然此时便有翰林院分去内阁一部分的职掌,因翰林院的职务亦为掌制诰以备顾问的机关。至雍正时,为对西北用兵而另设军机处,参掌机密,大有取而代之的趋势。

——以上材料均整理自《明清两代的内阁制度比较》

请回答:

(1)根据材料一、二,概括内阁由明到清的发展变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析明清内阁发展变化的原因及影响。

| A.加强君主专制的需要 | B.提高行政效率的要求 |

| C.弥补君主才干的不足 | D.避免外戚垄断尚书台 |

| A.实行郡国并行,加强地方实力 | B.废除抑商政策,增强经济力量 |

| C.独尊法家思想,加强中央集权 | D.健全养马制度,发展骑兵兵团 |

材料一 秦国商鞅变法取得了很大成果,“富国强民”的法家政策在秦得到实现。秦国地理位置优越,攻守均得其便,战国时期,国都未被他国攻破的只有秦国。秦国内部纷争较少,从秦献公时起的150年中,献公、孝公、惠文王、昭王、秦王嬴政几代君主在位的年代比较长,内部相对稳定。武王、孝文王、庄襄王在位时间短,但也没有因王位的继承而引起内部分裂。总之,秦统一中国是顺应历史发展要求,也是“天时、地利、人和”的综合优势造成的结果。

——摘编自张岂之《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出秦能够实现统一的原因;简述秦建立统一多民族封建国家的作用。

材料二

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清朝开拓和巩固疆域的主要成就;结合秦朝的统一说明清朝疆域奠定的意义。

材料一:如下图

材料二:(元)世祖末成宗初,行省演化为地方最高官府,只是言其性质的基本方面。事实上,行省在具有上述基本性质的同时,仍然长期保留着代表朝廷分驭各地的使命,仍然长期保留着朝廷派出机构的部分性质,元朝人有时还把行省称为“外廷”和“政府”。这正反映了行省所具有的二重性质。

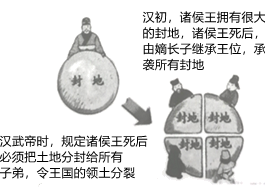

(1)根据材料一结合所学知识,归纳汉武帝在位时期,在政治方面是如何推进大一统格局的?

(2)根据材料二结合所学知识,指出元朝行省制度创立的的原因及影响。

材料一 中国先秦仅有啬夫等有监察效用的官职,没有专职监察机构,但帝王常常巡狩各地。汉代沿用秦朝的御史垂直监察系统,设刺史代天子巡狩,还颁行《六条问事》监察高官豪右。唐代在御史台外再设谏官体系,颁行的《监察六法》规定监察官可对所有官员进行调查审计。宋承唐制,增设路州设通判等职,但监察官们主要依照皇帝零散的诏、敕、令调查审计。明清亦承唐制,且设六科给事中分察六部,增行《钦定台规》等监察法规。1927年,国民政府据孙中山“五权宪法”理论,出台《监察院组织法》成立监察院,并赋其对其他国家机关调查审计权,但因三权分立在中国没有文化根基,加之国民党独裁,致使监察旁落几近无效。

——摘编自张晋藩主编《中国古代监察制度史》等

材料二 古雅典公民大会常用“贝壳弹劾”对僭主、行政官投票惩戒或放逐,古罗马继承古希腊监察制度外,选任2名监察官分制执政官的行政权,并监督执政官和元老院。近代,欧美议会依据其所制定的法案监督政府财政,质询政府行政行为,弹劾包括司法官员在内的一切官员。从1809年开始,瑞典等欧美各国议会陆续专设若干名行政监察专员监督政府,保障公民合法权利落实情况。将除涉密事项外,各国年度监察报告一概向民众公开。

——摘编自董建萍《西方政治制度史简编》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括中西方监察制度的异同,并简析二者不同的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中西方监察制度对当代中国监察制度建设的启示。

材料一 (秦始皇建立秦朝后曾召集群臣商议治国之策)丞相王绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为置王,毋以填(镇)之,请立诸子,唯上幸许。”廷尉李斯议曰:“周文、武所封子弟同姓甚众……诸侯更相诛伐,周天子弗能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县……置诸侯不便。”

——《史记·秦始皇本纪》

(1)根据材料指出王绾、李斯争论的焦点是什么?结合所学说明秦始皇在这一问题上采取的措施及其影响。

材料二 艺祖(宋太祖)革命,首用文吏而夺武臣之权,宋之尚文,端本乎此。……自时厥后,子孙相承,上之为人君者,无不典学;下之为人臣者,自宰相以至令录(指县令一级的地方官员),无不擢科(科举登科),海内文士,彬彬辈出焉。”

——《宋史文苑传》

(2)根据材料并结合所学,概括宋初加强中央集权的特点。并分析这一特点对北宋历史发展产生的影响。

材料三 时上(明成祖朱棣)念机务(机要事务)殷重,欲广聪明,措(治理)天下于理也,乃开内阁于东南门,简诸臣为耳目。复每日百官奏事退,内阁臣造膝前(到皇帝面前)密勿谟画(认真谋划),率漏下数十刻(工作到很晚)。诸六部大政,咸共平章(共同商讨处理)。

——涂山辑《明政统宗》

(3)根据上述材料概括明成祖设置内阁的原因有哪些?结合所学知识,你认为内阁是一个什么性质的机构?简要分析这一举措对以后政治制度产生的深远影响。

材料一 在当今中国版图范围内,先秦时期共有战争661次(此从周平王东迁算起),平均每年约1.2次;秦汉时期有战争682次,平均每年1.6次;魏晋南北朝时战事最多,共有1677次,平均每年有4.6次;而隋唐五代时期,战事亦不少,共1411次;至宋辽金夏,战争只有620次;而元明时期,战争次数亦达千次以上。

——施和金《中国古代战争的时空分布》

材料二 自永嘉至刘宋之季,南渡人口约九十万,占当时户政人口的六分之一,以江苏为最多,山东、安徽、四川、陕南、湖北等次之。……换言之,亦即晋永嘉以来,北方平均八人之中,有一人迁徙至南方。

——王仲荦《魏晋南北朝史》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,哪一时期战争最为频繁?说明这一时期战乱的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出人口南渡现象出现的原因,说明人口南渡的历史作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明中央政府处理民族关系的不同方式,并为这组图片设计一个主题。