材料一 中国家训传统源远流长,起始于先秦时期,发展于秦汉和三国两晋南北朝时期,繁荣于隋唐和宋元时期。中国传统家训的内容虽然十分庞杂,但总起来说,其训诫内容是“一条主线”和“三大主题”。“一条主线”就是“尊儒”;“三大主题”,包括“齐家治国之道”、“为人处世之道”、“读书治学之道”。明清时期,是中国家训的“鼎盛期”。据统计,《中国丛书综录》所列“家训”一类著作,公开印行的有117种,明清两代占89部,其中明代28部,清代61部,清代的大多集中于鸦片战争之前。而且,我国典籍中流传至今的家训,也以明清两代数量最多。内容上既有一般的家训,更体现为贞节观念的强化、社会风俗教化内容增多、女子家训大量增加、商贾家训繁荣,重视个人风操和民族气节教育。作者既有帝王显宦、学究宿儒,也有普通百姓;形式上既有长篇鸿作,也有箴言、歌诀、训词、铭文、碑刻;方式上既有循循善诱的说理激励,也有家规族法的惩罚条文。

材料二 鸦片战争失败后,中国封建社会便走上了日益衰落的穷途末路。除了洋务派为中国传统家训教化带采一股“新风”之外,资产阶级改良主义思想家和启蒙学者在批判封建纲常礼教、提倡西学的过程中,将西方的教育思想、家庭观念运用于对子弟家人的教育指导上,也给传统家训以局部的开新。然而,从总体上看,长达三千年之久的家训历史已由清前期的鼎盛逐渐呈现出衰落的趋势;而辛亥革命的爆发,则标志着中国传统家训已近尾声

——以上材料摘编自陈延斌:《试论明清家训的发展及其教化实践》《家训:中国人的家庭教科书》等

(1)根据材料一 、二并结合所学知识,概括古代中国传统家训发展演变的总体特征,并说明明清时期传统家训步入“鼎盛期”的历史背景。

(2)根据材料一 、二并结合所学知识,分析近代中国传统家训衰落的主要原因,并指出这种衰落对当前重树家训的历史启示。

2 . 民法是规定公民和法人的财产关系以及跟它相联系的人身非财产关系的各种法律。阅读材料,回答问题。

材料一中国古代并无现代意义的民法,编纂民法典之议始于19世纪末。1902年光绪帝下诏参酌外国法律,改订律例。1908年始编纂民法典,引进了西方民法典的立法理念和编纂方法,于1910年完成《大清民律草案》,但未及正式施行。

——摘编自《中国民法典草案建议稿》

(1)依据材料,概括《大清民律草案》的特点。结合所学知识,分析“编纂民法典之议始于19世纪末”的国内背景,并指出民法典“未及正式施行”的直接原因。

材料二1954~1956年,新中国着手起草第一部《民法典草案》。此后,由于发生“整风”“反右”等政治运动,民法典起草工作被迫中断。1962~1964年,虽完成《民法典草案(试拟稿)》,但因“四清运动”而中断。以上只是表面原因,关键原因则是不具备其赖以存在的经济社会条件。

——摘编自梁慧星《制定民法典的设想》等

(2)依据材料二,概括两次民法典起草工作中断的原因。结合所学知识,指出当时的“经济社会条件”。

材料三1979年,我国第三次起草民法典,但经济体制改革刚刚开始,条件还不具备。1985年,随着改革开放日益深入,民事生活越来越活跃,客观上迫切需要制定一部全面调整各种民事关系的基本法律,于是1986年颁布民法通则。

1992年邓小平南巡讲话,确定了改革开放的方向。随后,与之相适应的担保法、合同法等单行法相继制定。进入21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年3月15日十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》,并提出争取2020年形成统一的民法典。

——摘编自梁慧星《中国民法典编纂的几个问题》等

(3)依据材料三,归纳改革开放以来编纂民法典的基本历程。这一历程反映了怎样的特点?结合所学知识,谈谈我国推动形成统一民法典的有利因素。

材料一传统的君主统治形式实质上是“家天下”,它将家和国联结成为一个“共同体”,“家长”是独一无二的权威主体。——民众对君主是顺从依附的状态,个人权利弱化隐蔽、国家(君主)权力强化突出。

——刘宗英《传统政治文化视角下地方主义行动逻辑分析》

材料二王韬(1867年漫游英法等国)对西方政体形式作了研究后,认为中国欲谋富强“惟君民共治,上下相通”。梁启超在湖南时务学堂的学生课卷批语中,明确就君、臣、民三者关系提出新的见解,君、臣都是为人民办事者,君主好比店铺总管,臣相是店铺的掌柜,人民则是股东,国家真正的主人是人民。

——摘编自雷颐《孤寂百年——中国现代知识分子十二论》

材料三中国的人只有家族和宗族的团体,没有民族精神,所以虽有四万万人结合成一个中国,实在是一片散沙——如果再不留心提倡民族主义,结合四万万人成一个坚固的民族,中国便有亡国灭种之忧。我们要挽救这种危亡,便要提倡民族主义,用民族精神来救国。

——孙中山1924年《国家建设.民族主义》

材料四在抗战中迸发出来的是对新型国家的认同。这样的国家不仅是全民族利益的代表者和维护者,还要用新型的国家系统、理念和技术将其成员的热情、忠诚激发出来、组织起来,去为中华民族这一超越地域、等级、党派、性别的群体利益而奋斗,而中华民族的利益不仅包括“保种”、“独立”、领土统一和完整,还包括保持文化和历史的延续性,甚至寄望新型国家在新背景恢复国人曾有的民族地位和国家尊严。

——徐慧清《抗战对中国民众现代国家认同的建构》

请回答:

(1)据材料一,指出传统的家国观念的内容并结合所学知识分析其形成的原因。材料二中知识阶层又产生了怎样的新国家观念。

(2)据材料三,孙中山认为国人的“国家观念”有什么不足?结合所学,孙中山是如何阐述民族主义的。

(3)据材料四分析抗战中新型国家观念得到认同的原因,并理解新型国家观念的内涵。

(4)综合上述材料,从社会转型的视角指出近代中国家国观念演变发展的两条主线。

4 . 阅读下列材料,加深对中国工商业发展史的认识。

材料一 中国传统政治上节制资本的政策,从汉到清,都沿袭着。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 1840年后,长江三角洲的村镇无不受到开埠带来的影响。时人有诗:蚕事乍毕丝事起,乡农卖丝争赴市。……小贾收买交大贾,大贾载入申江(上海)界,申江鬼国正通商……番舶来银百万计,中国商人皆若狂。今年买经更陆续,农人纺经十之六。遂使家家置纺车,无复有心种菽粟。

——摘编自清末史志资料

材料三 中国纯碱市场,一向由英商卜内门公司垄断。一战期间,英货中断,碱价猛涨。……爱国资本家范旭东等于1918年在天津塘沽创办了永利碱厂(资本200万银元)。……(英商)多次直接对永利碱厂进行威胁和破坏,加以一战以后,碱厂的建设面临重重困难。但是,在范旭东的主持下,侯德榜等人努力奋斗,排除了各种障碍,攻克了一个个技术难关,掌握了苏尔维制碱技术的奥秘,碱厂终于在1925年开始正式出碱,1926年年产45万吨,1927年年产134万吨。从此,在此后与卜内门公司的竞争中取得了明显的优势。这是民族工业取得的一个重大胜利。

——《中国近代经济史稿》

(1)材料一中“中国传统政治上节制资本的政策”是指什么政策?简要分析从汉到清中国传统政治对社会经济发展的影响。

(2)仔细阅读材料二中的诗歌,结合时代大背景,分析长江三角洲的村镇经济发生的重大变动及其原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析阻碍民族工业发展的因素。

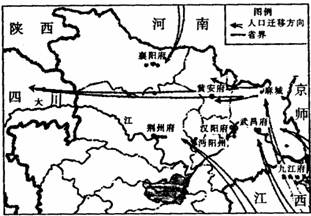

材料一 洪武时期湖北地区移民的迁入迁出分布示意图

江西师范大学方志远教授认为,“江西填湖广”、“湖广填四川”,首先“填”的都是平原及丘陵区,而“湖广填四川”几乎是与“江西填湖广”同时发生的。

……江西在元末属于陈友谅的势力范围,即使在朱元璋统一全国以后,其残余势力仍然对明政权构成威胁。因此,江西地区长期遭受着明朝统治者的“重赋”待遇。

材料二 ……过去5000年大概有3000年出头甚至更多,我们中国最精彩的故事在河南发生。我们已经有22个朝代在这里建都。随着我们国家最近中部崛起战略的实施,我们又看到了中国部地区加快复兴的前景……回往过去30年……我们非常清晰地看到所有的资源都在流明。……打开国门之后,资本、技术、投资、贸易机会、人才各种要素向哪里转移?中国的沿海区域,首先是珠三角、然后是环渤海。我们今天中国沿海城市看到了和世界一流域市差不多的场景。过去五年一个非常清晰的现象是若干资源要素开始向中国内陆转移。画一路线图的话中国沿海地区,中国内陆地区……

——郑州市副市长薛云伟《商业文明与城市变迁》(2009年12月6日)

材料三 多年来,中部成为国家宏观战略政策支持的边缘化地区,中部地区经济在“东部大开放”、“西部大开发”、“振兴东北老工业基地”的背景下面临日益困难的窘境。2001年,全国生产总值增长速度首次出现东快、西次、中部居后的局面,中部塌陷已成为无法回避的现实。针对中部地区发展相对缓慢的状况,2006年4月,国务院出台《关于促进中部地区崛起的若干意见》,提出要把中部建成全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地以及综合交通运输枢纽;2009年9月23日,国务院常务会议讨论并通过《促进中部地区崛起规划》,争取到2015年,中部地区实现经济发展水平显著提高,发展活力进一步增强,可持续发展能力明显提升,和谐社会建设取得新进展的目标。

(1)根据材料一概括洪武时期中部地区人口流动的原因。

(2)用先秦时期的史实说明“过去5 000年大概有3000年出头甚至更多”,“中国最精彩的故事在河南发生”。材料二反映了我国怎样的对外开放格局?

(3)1975年邓小平主持中央日常工作时,针对河南等省份的交通运输问题采取了什么措施?综合材料并结合所学知识,概括河南在中部崛起时可资利用的条件。

(4)从地理学科角度分析洪武时期“江西填湖广”、“湖广填四川”的积极意义。

(5)九江是我国近代“四大米市”和“三大茶市”之一,分析其成为米市和茶市的自然条件。

(6)请结合材料三,从经济常识角度谈谈你对国务院采取措施促进中部崛起的认识。

(7)中部崛起,政策支持不可或缺,但发展关键还得靠自己。试说明这一观点的哲学依据。

材料一 秦以郡县治东方,用秦吏秦法“经纬天下”,移风“濯俗”,结果激起东方社会的反抗,其中楚人表现得最激烈,齐人、赵人次之,其间包含着区域文化的差异与冲突。而在刘邦重建帝业的过程中,这种区域文化的差异与冲突又一次显现出来,且仍以楚、齐、赵三地最为明显。由此我们看到,在东西文化尚未充分融合、战国时代的文化布局仍然存在的情况下,刘邦建立汉家帝业,一方面必须“承秦”,包括承秦之制,另一方面又必须尊重东方社会之习俗,特别是楚、齐、赵人之俗。这是历史对刘邦的苛刻要求,也是汉初实行郡国并行制的深层背景。

——陈苏镇《(春秋)与“汉道”》

材料二 元朝同宋一样,把地方分成路、府、州、县,而实际上元代的地方政权不交在地方,乃由中央派行中书省管理。行省长官是中央官而亲自降临到地方。在当时,并不是说把全国划分成几个地方行政区,乃是这几区地方各驻有中央宰相,即成为中央宰相府的活动分张所。所以行中书省正名定义,并不是地方政府,而只是流动的中央政府。……中央需要派一个大员来镇压某地方,就派一个外驻的宰相。在元代,共计有如是的十个分张所,并不是全国地方行政分成十个区。行省制度在法理上的实际情形是如此。……这种行省的设施,实际上并不是为了行政方便,而是为了军事控制。……所以一直沿袭到近代,依然有其痕迹。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料三 “宪法未授予合众国、也未禁止各州行使的权力,由各州保留,或由人民保留” “联邦设有最高的立法、行政和司法机关,有统一的宪法和法律,是国际交往的主体,各州也有自己的立法、行政和司法机关,有自己的宪法和法律;联邦政府不能任命州政府的官员,不能监督、考核州政府的施政行为,州政府也不得干涉联邦事务。联邦与州在各自的权力范围内享有最高权力。”“联邦宪法、法律以及以联邦名义缔结的条约,在全国范围内适用,各州必须遵守;州的宪法或法律,凡与联邦宪法、法律或条约相抵触者一律无效。”

——摘编自《美国1787年宪法》

(1)根据材料一,概括汉初实行郡国并行制的原因。

(2)根据材料二,指出元朝行省制度的特点和作用。

(3)根据材料三,指出美国1787年宪法中规定的联邦制的特点。

材料一 科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料二 故愚以为八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊所坑者但四百六十余人也。请更其法,凡《四书》《五经》之文皆问疑义,其所出之题不限盛衰治乱,使人不得意拟,而其文必出于场中之所作。又不然,则姑用唐宋赋韵之法,犹可以杜节抄剽盗之弊。其表题专出唐宋策题,兼问古今,人自不得不读《通鉴》矣。

——顾炎武《日知录》

材料三 1905年全国工矿企业已达400家左右,铁路、轮船等新式交通事业也逐渐兴办,这些无疑需要大量科学技术人才来操作和管理。同时,新式学堂的急剧增加需要众多的具有新知识的教师;清末新政中增设的许多政府机构如外交部、商部、学部……等,也都需要懂得相关专业的干员。显然,科举制无法培养、选拔这类新式人才。

——徐辉《废除科举制与中国社会的现代转型》

(1)据材料一,结合所学知识,归纳科举制的历史进步性。

(2)据材料二,概括顾炎武对科举制的基本观点。结合所学知识分析顾炎武上述议论的背景。

(3)根据上述材料并结合所学知识分析科举制1905年被废除的原因。

材料一 (秦)遂废诸侯改为郡县,以一威权以专天下,其意主以自为,非以为人……故秦得擅海内之势,无所拘忌,肆行奢淫,暴虐于天下。

——[东汉]荀悦《前汉纪·孝惠皇帝纪》

材料二 汉兴之初,海内新定……惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等子爵……然诸侯……小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。

——[东汉]班固《汉书·诸侯王表第二》

材料三 行省有政令则布于下,郡县有请则达于省。有边陲军旅之事,则兼都元帅府,其次则止为元帅府。其在远服,又有招讨、安抚、宣抚等使。

——[明]宋濂《元史·百官志》

请回答:

(1)材料一认为秦朝“暴虐天下”的制度是什么?结合所学知识,指出秦朝实行这一制度的背景。

(2)根据材料二,指出汉初为“惩戒亡秦孤立之败”在地方制度上的创新之处。结合所学知识,分析诸侯容易“害身丧国”的主要原因。

(3)根据材料三,概括元朝行省的主要职权。结合所学知识,简述元朝行省制度的意义。

——《西方误读中国1000年》,《先锋国家历史》2009年第七期

材料二:在伏尔泰的心目中,“奉行儒学的中国是开明专制君主制的典范,那里有真正的信仰自由,政府……从不规定国民的宗教信仰”。“中国的政治体制又是和儒家道德原则结为一体的。这种政治与道德的统一,也为对现实不满的法国人提供了一种榜样”。

——马克垚《世界文明史》

材料三:

材料四 21世纪初部分西方人的中国印象

(1)写出材料一中描述汗八里和行在的著述。据材料二结合所学知识说明中国在伏尔泰时期是否如伏尔泰所说的“中国政治体制是开明专制君主制的典范”。

(2)依据材料三结合所学知识解读美国邮政总署发行这枚邮票的背景及邮票所体现的主要内涵)

(3)材料四反映了部分西方人的印象,认为中国是强大而邪恶的,美国经济受制于中国经济。结合20世纪70年代以来世界政治格局及中国自身的发展变化,说明产生这种看法的原因。

(4)综合上述材料,概括西方对中国的认识经历了怎样的变化?谈谈你对这一变化的看法

材料一 (元世祖)中统元年(1260年)七月,革除诸路行用钞法之弊,诏统一印造交钞,以丝为本。十月,又以银为本,印造发行元宝交钞,简称中统钞。面额分二贯文、一贯文……共10种,法定银钞比价为钞两贯同白银一两。中统钞为唯一法定通货,通行全国。各路旧钞可到指定地点换用新钞。至元十二年(1275年),又废止南宋铜钱,以1:50的比价收回南宋会子,换发中统钞。1282年禁止金银私相交易,只可在各路官库兑换。

——朱绍侯《中国古代史》

材料二 (1351年发行交钞后)行之未久,物价腾踊,价逾十倍。又值海内大乱,军储供给,赏赐犒劳,每日印造,不可数计。……京师料钞十锭,易斗粟不可得。既而所在郡县,皆以物货相贸易,公私所积之钞,遂俱不行,人视之若弊楮,而国用由是遂乏矣。

——《元史·食货志》

(1)元朝发行纸币的背景、方法及其作用。

(2)分析纸币夭折的原因。