材料一

——摘编自田昌五、漆侠《中国封建社会经济史》

材料二 倘不能妥善地处理春秋战国以来彼此独立的文化实体之间的关系,建立一种让各种传统都能受到充分尊重的政治体制,那么军事统一就会迅速崩溃。刘邦作为一个崛起于叶陌之中的布衣天子,以恢宏的宽容气度表现出对各地文化传统的极度尊重。汉代诸侯王国与朝廷“同制",王国在封国内可以自行征收赋税,还有权推行、发展王国经济的政策和措施。同时,王国的权力始终都是皇权封赐的,他们是皇帝的臣属,必须奉行中央统一的政策法令,不得擅为法令。

——摘编自李源澄《秦汉史》

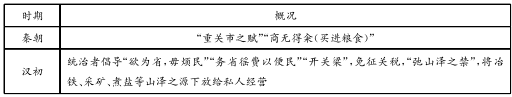

(1)根据材料一,概括指出秦朝、汉初商业政策的不同,并结合所学知识从治国思想的视角分析产生不同的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦汉地方治理制度的差异,并概括汉代地方治理体制的特点。

| A.实施推恩令解决中央和封国矛盾 | B.率先坚持皇权至上的价值观念 |

| C.运用法律手段打击地方割据势力 | D.从根本上废除了郡国并行制度 |

材料一 周人以西方的一个小国代商而有天下, 苦于兵力单薄,不足以统治东方各族人民,于是大封同姓、异娃及古帝王之后于东方,以为周室的“藩屏”。

——赵光贤 《周代社会辨析》

材料二 (秦) 郡县官吏统统由享受俸禄的职业官僚担任,任免权集中于中央。……郡守掌行政,郡尉掌军事,郡监御史掌监察。……县官必须服从朝廷的统一调动。

——李治安 《唐宋元明清中央与地方关系研究》

材料三 有天下者, 汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,成不逮元。元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。立中书省一,行中书省十有一。

——宋濂 《元史》卷五八《地理志》

(1)根据材料一,概括西周实行分封制的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出秦朝的地方管理制度是什么?有何影响?

(3)根据材料三,说出元朝在地方管理制度上的最大创新之处。

(4) 综合上述材料,指出我国古代中央与地方关系的演变趋势。

材料一 战国末年,秦国从一个边陲小国异军突起:建立了大一统王朝,泰国的崛起是制度的胜利。《史记》记载:秦朝统一后,“除道,道九原,抵云阳,山堙谷,直通之”《史记》还记载:“使将军蒙恬发兵三十万人北击胡,河南地”,“发诸尝适亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南十四县”。类似的记载还有很多。但秦朝仅经历“两帝一王”的短短14年就灭亡了。

——摘编自陈忠海《从另一个角度看秦朝的统一与速亡》

材料二 公元前141年,汉武帝即位。他所面临的形势是“汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙”。他继承了“文景之治”的全部历史遗产,其中,既有社会稳定、人心归向、经济富裕的优势,也有制度有缺、国家控制能力薄弱的遗憾。汉武帝时期的政论家严助,总结汉武帝时代的特点是“是时征伐四夷,开置边郡,军旅数发,内改制度,朝廷多事”。

——摘编自孙家洲、王文涛《制度变革与汉武帝盛世的造就》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝统一的原因,并指出秦朝巩固统一的措施。(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉武帝造就“盛世”的相关政治制度。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,分析政治体制的基本特点。

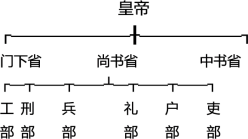

材料一 唐朝的三省六部制

材料二 儒生参政带来的“以德取人”因素,使察举制因而成立;但这并不是唯一制约察举选官的因素。自东汉光武帝始,察举实施中“投试以职”,举主对秀才、孝廉先委以一定职务,以此检验其是否“便习官事”,合格者方举至中央。阳嘉元年又建立“诸生试家法、文吏课笺奏”制度,从而出现了一个新环节,构成了察举制向科举制演进的初阶。

——摘编自阎步克《察举制度变迁史稿》

材料三 在察举制中,起决定作用的是举荐;在科举制中,起决定作用的是考试成绩。所以举人可以“投牒自进”,不必非得他人举荐不可。到了北宋,封弥成为贡举考试中的一项重要制度。考试官在评定试卷时,看不到举人的姓名、乡贯等,也就很难作弊了。隋唐以来,科举出身的官员在高级官员中的比例,逐渐增加,到宋代已占有绝对优势。

——摘编自张希清《中国科举考试制度》

请回答:

(1)材料一中唐朝的三省六部制起了什么作用?三省中门下省的职能是什么?

(2)据材料二并结合所学知识,指出察举制出现的原因。

(3)据材料三,概括科举制的发展趋势。科举制的发展是古代选官制度的一大进步,请结合所学知识说明理由。

材料一 汉高祖初得天下,即下令招贤,直到汉武帝:这一趋势达到正式的法制化,全国优秀青年,受国家大学教育,瓶其成绩,补郎补吏,加入政府。不到一百年,西汉政府早已完全是一个士人政府了。所谓士人政府者,即整个政府由全国各地之知识分子即读书人所组成。

——钱穆《国史新论》

材料二 魏、晋时代的九品中正制,乃因当时地方骚乱,交通阻梗,中央政府行使职权能力有限,全国选举难于推行,乃由中央指定各地域服务中央政府官吏中之性行中正者,采访同乡舆论,开列各地区人才,造成表册,送政府作为录用之根据。

——摘自钱穆《中国传统政治》

材料三 (隋朝)明确规定九品以上地方官一律由尚书省所属吏部任免,每年由吏部进行考核。与此同时,选举权也集中到中央。代之以科举制。科举制的特点是通过考试选拔人才,首先设立秀才、明经等科,一律按才学标准录取……隋炀帝时增设进士科,放宽录取标准。

材料四 科举之善,在能破朋党之私。前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉武帝采取的推动“士人政府”出现的选官制度是什么?方式是什么?“全国优秀青年”的标准是什么?

(2)根据材料二,魏晋南北朝是如何选拔官吏的?该选官制度实行的原因是什么?

(3)相对于材料二,材料三中选官制度有何特点?根据材料四并结合所学知识,概括该选官制度的积极影响。

①商鞅变法实现了富国强兵 ②实行发展经济、招揽人才的政策

③“远交近攻”的战略部署 ④打击匈奴势力,形成稳固的后方

| A.①②③ | B.①③④ | C.①②④ | D.②③④ |

材料一 唐初每事先经由中书省,中书做定将上,得者再下中书,中书付门下。或有未当,则门下缴驳,又上中书,中书又将上,得者再下中书,中书又下门下。若事可行,门下即下尚书省,尚书省但主书填“奉行”而已。

——《朱子语类》

材料二 据史料记载,明太祖曾在八天之内平均每天批阅奏章二百多件,处理国事四百多件,他深感“人主以一人御天下,不可无辅臣”。

(1)根据材料一,指出唐初的一道旨意主要包含了哪些部门的意见,试评述此举的意义。

(2)材料二中提到的大量奏章送达皇宫的原因是什么?明成祖又是如何解决这个问题的?

材料一 在古代中国,皇帝及其手下的御用文人都宣扬皇权来自天命授予,天子所拥有天下是上天予之,其他人染指都被视为大逆不道。在封建时代,那种“集家成国”的国家形成模式下客观形成的“家国同构”的政治体制中,宗法制度在皇家、士大夫家乃至平民百姓家庭的内部发挥着重要作用。

——摘编自陆小芸《试论古代中国皇权与相权的关系——从历史和逻辑两个方面分析》

材料二 西汉时,雄才大略的汉武帝重用身边的尚书等侍从人员,组成内朝并拥有决策权力,把宰相变成了决策的执行机构外朝。从魏晋南北朝到隋朝逐渐形成了三省制,三省长官都是宰相并且互相牵制。宋朝设参知政事、枢密使、三司使分割宰相的行政权、军权、财权。明太祖以谋反罪诛杀胡惟庸,撤销了中书省和丞相,以六部分理全国事务,直接对皇帝负责,并规定子孙后代再也不许设立丞相。

——整理自《论古代政治历程的皇权与相权之争》

(1)根据材料一,概括中国古代皇帝制度的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国古代皇帝削弱相权的举措,并简要分析其原因。

材料一 西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的巨变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野新知识》

材料二 一个青年跑进太学求学,毕业后,派到地方服务。待服务地方行政有了政绩,再经长官察选到中央,又须经过中央一番规定的考试,然后才开始正式入仕。那是当时入仕从政的唯一正途,政府的一切官吏,几乎全由此项途径出身。这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府……我们只能叫它做读书人的政府,或称士人政府。

——摘编自钱穆《中国历史政治得失》

材料三 西汉初年的景帝时期,出生于今安徽的文翁来成都任蜀郡守,他“见蜀地僻陋,有蛮夷风”(《汉书·循吏传》),遂将教育文化事业放在首位……选拔青年人亲自进行教育,并派到长安去学习数年,学成之后用作各级官吏,带动各地的教化……在成都开办学校,校中学子在课堂之外还必须经常到各地有所实践。一段时间之后,效果大显,人才辈出,风气大变。“由是大化,蜀地学于京师者比齐鲁焉。至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为始云。文翁终于蜀,吏民为立祠堂,岁时祭祀不绝。至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(《汉书·循吏传》)

——摘编自袁庭栋《天府的记忆》

(1)根据材料一,概括指出西周学校教育的特点。说明该特点到春秋战国时期发生的变化及原因。

(2)材料二反映了当时怎样的选官制度?为什么“这样的政府,我们再也不能叫它做贵族政府”?

(3)根据材料三,概括指出文翁办教育的特点及其贡献。

(4)综合上述材料,分析西周到西汉教育对社会发展的功能。