材料一 封商纣子禄父殷之余民……封诸侯,班赐宗彝,作分殷之器物。武王追思先圣王,乃封神农之后于焦,黄帝之后于祝,帝尧之后于蓟,帝舜之后于陈,大禹之后于杞。于是封功臣谋士,而师尚夫为首封。

——司马迁《史记》

材料二 上(唐太宗)谓房玄龄、萧瑀曰:“隋文何等主?”对曰:“克已复礼,勤劳思政,……虽非性体仁明,亦励精之主也。”上曰:“公得其一,未知其二。此人性至察而心不明。……至察则多疑于物。自以欺孤寡得之,谓群下不可信任,事皆自决,虽劳神苦形,未能尽合于理。朝臣既知上意,亦复不敢直言,宰相已下,承受而已。朕意不然。以天下之广,岂可独断一人之虑?……”因令有司:“诏敕不便于时,即宜执奏,不得顺旨施行。”

——刘昫《旧唐书•本纪第三•太宗下》

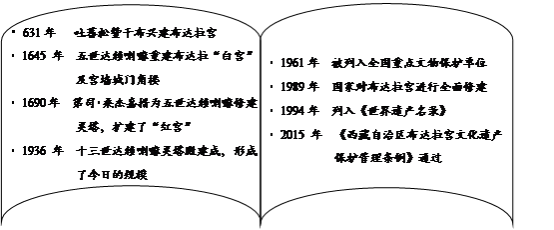

材料三 布达拉宫大事记

(1)概括材料一中武王“分封”对象的特点。结合所学,指出“分封”在当时的现实意义。

(2)根据材料二,概括唐太宗对隋文帝“治国”的评价。结合所学,从优化决策的角度指出唐初统治者实行的相关制度及其合理性。

(3)根据材料三,结合所学,请选择阐述:①概述布达拉宫经五世达赖喇嘛重建后形成的建筑特色。“重建白宫”得到了当时中央政府的大力支持,从“国家治理”的角度扼要说明这一事件的政治意义。②指出布达拉宫作为世界文化遗产的历史价值。依据材料三概述新中国保护和修缮布达拉宫的原因。

| A.国家由统一走向分裂 | B.分割相权以加强皇权 |

| C.出身门第决定了政治前途 | D.孝廉是士人入仕的主要途径 |

| A.魏晋时期官学的发达_ |

| B.九品中正制出现的原因 |

| C.家学体系弊端日显 |

| D.儒学渐入普通百姓家 |

材料一 随着南北朝以来经济的发展,中小地主与富裕农民的数量日益增多,他们要求打破门阔士族的限制,在政治上得到发展。这一要求与隋朝打击豪强地主,加强中央集权的政策是相符合的。因此,魏晋以来为豪强地主所操纵的的选拔官僚的“九品中正制”,就在隋文帝时废除了。代之而起的是以考试选士的科举制度。自隋文帝罢九品中正制,始立科举,炀帝时设进士等科并命按十科举人,科举制度形成。

——摘编自白寿彝主编《中国通史》

材料二 科举制度在宋代有了重大的发展,宋太祖确立殿试制度,加在省试之上,使科举取士变为解试、省试、殿试三级考试,使科举及第者直接成为“天子门生”,进一步摧毁考官和考生之间的座主、门生关系。针对唐科举门资取士的弊病,逐步取消资格限制,贯彻“取士不问家世”的原则。设置考试新章法,如考生搜身制、考官隔离制、试卷糊名、抄录制。科场文体从侧重“诗赋”代之以“经义”“策论”。

——摘编自黄留珠《中国古代选官制度》

材料三 纵观中国古代文官选拔制度的发展趋势,其选拔范围在不断地走向扩大和开放,逐渐由统治阶级内部选拔发展向全社会开放。隋唐时期,中国再度实现了大一统,创立科举制,把平等竞争机制引入选官制度,向社会各阶层人士敞开了入仕的大门,使封建政府可以从社会各阶层吸纳大量优秀人才进入各个管理部门。

——摘编自张国安《中国古代文官选拔制度及其现代借鉴》

完成下列要求:

(1)结合所学知识,指出“九品中正制”创立的朝代及选官标准的演变。据材料一,说明隋文帝废除“九品中正制”的原因。

(2)据材料二,概括宋代科举制发展的表现。

(3)据材料三,说明中国古代文官选拔制度对于现代人才选拔的历史借鉴价值。

材料一 根据九品中正制度的规定,当中正的一定是现任朝廷的大官,这样就把原来跟朝廷相对立的乡里清议纳入朝廷选举的轨道,也就是把东汉时地方大姓控制的乡论转由朝廷控制。原来与政府不无矛盾的大姓名士与政府取得协调,他们对乡里清议的私家操纵也由此取得合法地位。这诚然是曹魏中央集权对地方大族势力的某种妥协,但更体现了中央集权对地方大族势力的强力控制。

——摘编自唐长孺《魏晋南北朝隋唐史三论》

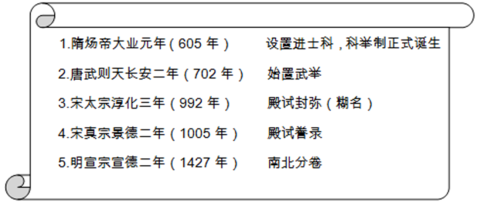

材料二 科举制大事年表

材料三 我们不能以科举制在近代的废止结局来否定其在古代长期存在的理由和价值。在1300年中国科举史上,有大约1240年左右的时间,科举制是适应当时的时代和社会的。只有当西学东渐、国门被迫打开之后,科举制才日益与时代脱节。从1903年渐废科举的计划,到1905年立废科举的变化,是在当时内忧外患的特定历史条件下发生的。

——摘编自刘海峰《为科举制平反不等于否定废科举》

(1)根据材料一并结合所学知识,评价九品中正制。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出科举制演变的基本特征。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明科举制在中国古代的“价值”。

(4)根据材料三,指出科举制在近代被废除的时代因素。

材料一 自秦汉以来的郡县政治,到今天民国时代还存在,中国之永为一统一国,此项政治制度实贡献过其甚大之绩效。

——钱穆《中国历史研究法》

材料二 汉高祖总结秦亡的原因时,认为秦朝没有分封同姓子弟为王是其短命的关键所在。因此,……又陆续分封了九个刘姓子弟为王,想依靠刘氏宗族的力量,作为皇权的羽翼。

——朱绍侯、张海鹏、齐涛《中国古代史》

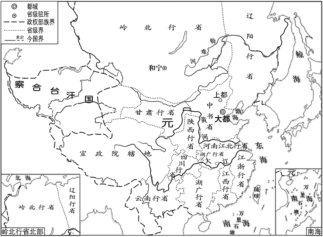

材料三 元朝形势图(1330年)

请回答:

(1)据材料一,“郡县政治”的主要政治绩效是什么?

(2)据材料二,汉高祖认为秦亡的原因是什么?结合所学指出,汉初在地方治理上采取了哪一措施?结合史实说明这一措施的治理效果。

(3)材料三反映元朝在地方主要推行了什么制度?据该图判断,推行该制度的原因是什么?分别指出管辖吐蕃地区和今河北、山西、山东等地区的中央机构。

(4)根据以上材料及所学知识,你认为秦、元地方行政管理制度的创新有什么价值?

材料一 中国古代监察制度在夏商周时期就已经萌芽,秦汉时期形成从中央到地方的完整的监察体制,隋唐时期形成了较为严密的监察网,宋元时期得到强化,出现了独立机构―谏院,明清时期达到顶峰…… 在古代中国,君主要想统治一切,就必须依靠官僚集团来实现;同时君主也需要对内外官僚进行严密控 制,这就需要一种督察百官的力量。同时,为避免君主在用人行政方面出现重大失误,需要设立一个机构来进行协调和制衡。我国历代监察都实行独立垂直的管理体制,不对地方行政长官负责。历代王朝都把监察官员视为防止官吏腐败的最后一道防洪堤,故而对他们委以重任。监察官员是“秋卑而命之尊,官小而权之重”。

——整理自蒋云贵、戴正良《论中国古代监察制度的借鉴意义》

材料二 根据宪法规定,国会通过法律,必须得到参、众两院的同意。两院通过的法律,如果总统不同意,可以行使否决权,总统对国会通过的法案还有搁置否决权。总统及其政府的活动经费必须由国会通过预算法案,国会可以2/3的多数票推翻总统的否决权,国会可以弹劾总统,国会与外国签订条约、任命联邦高级官员须经参议院同意。联邦法院法官由总统取得参议院同意后才能任命,国会可弹劾法官,可通过法律来决定法院的编制,联邦最高法院对国会通过的法律和总统发布的命令有权进行司法审查并宣布违宪 而使之无效。 美国所实行的三权分立与制衡不是简单的权力再分配,也不是简单的权力之间的制约,而是在动态的权力运作过程中体现各自的价值,展现各自的权威,实现相互的协作。它对于维护美国资产阶级利益,调整不同利益集团的冲突,防止某一个人和某个集团的独裁,保障公民权利等方面发挥了重要作用。同时,权力的制约和平衡也造成了权力的效率低下、权力的相互倾扎、全力配合的缺失。

——摘编自魏海群《美国三权分立制度的历史发展及其启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出古代中国建立监察制度的原因及对该制度的评价。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国权力制衡的作用。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出古代中国监察体制与美国三权分立体制的区别。

材料一 汉初地方行政机构,除沿袭秦朝的郡县制外,还分封诸侯王,形成郡国交错的局面。汉高祖总结秦亡的原因时,认为秦朝没有封同姓子弟为王是其短命的关键所在。因此,他在剪除异姓王的同时,又陆续分封了九个刘姓子弟为王,想依靠刘氏宗族的力量,作为皇权的羽翼。

——摘编自朱绍侯、齐涛等主编《中国古代史・上册》

材料二 大约在元世祖末成宗初,随着江浙、湖广、江西等行省的改置或增设,行省逐渐演化为常设的固定的地方最高官府。元行省制的历史价值在于:它创立了一种以行省为枢纽,以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制。元行省制引起了13、14世纪中央与地方权力结构的较大变动,对元代社会和后来的明清、近代影响至深。

——摘编自李治安《元代行省制的特点与历史作用》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析汉初郡国交错局面出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明元代行省制的主要特征及意义。

| A.不符合元朝读书人的真实生活状况 |

| B.体现了不同学者对史料的不同解读 |

| C.揭示了元朝文化落后的政策原因 |

| D.为认识元朝社会提供了新的视角 |

材料一科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

———吕思勉《中国制度史》

材料二作为一种上千年的文化存在,科举显然有其客观的历史合理性,否则我们就无法解释其存在的持久性。……科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化。……科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂冶式的“机会均等冶……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

———薛明扬《中国传统文化概论》

请回答:

(1)据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度

(2)据材料一,结合所学知识,指出汉晋时期的选官制度比较,说明科举制的历史进步性。

(3)据材料三,说明科举制对于现代人才选拔的历史借鉴价值。