名校

1 . 1905年,孙中山在《民报》发刊词中将同盟会的纲领阐发为“三民主义”,当时《民报》属于

| A.艺术性报刊 | B.娱乐性报刊 | C.通俗性报刊 | D.政论性报刊 |

您最近一年使用:0次

2022-05-30更新

|

347次组卷

|

13卷引用:湖南省长沙市铁路第一中学2019-2020学年高一下学期第三次阶段性检测历史试题

湖南省长沙市铁路第一中学2019-2020学年高一下学期第三次阶段性检测历史试题2012-2013学年江苏省盐城市第一中学高一下学期期末考试历史试卷人教版历史必修二第五单元 第16课 大众传媒的变迁 课时练习江西湾里区2016届高三历史总复习必修二第五单元中国近现代生活的变迁单元检测试卷安徽省芜湖市2017-2018学年高一下学期期末考试历史试卷2019届人教版高中历史必修二复习题:第十六课大众传媒的变迁内蒙古自治区正镶白旗察汗淖中学2017-2018学年高一下学期期末考试历史试题安徽省安庆市岳西县店前中学2019-2020学年高一下学期开学考试历史试题内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗第一中学2020-2021学年高一4月月考历史试题新疆五家渠市兵团二中金科实验中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题陕西省铜川市第一中学2021-2022学年高一下学期期中历史试题第18课辛亥革命(课时作业)-2022-2023学年高中历史纲要上课时及单元测广东省普通高中2022-2023学年高一学业水平合格考模拟(九)历史试题

名校

2 . 从1904年开始,出现了10多个以民主共和为目的革命团体。“出保皇党(立宪派)入革命党者,不可以千数计。”下列各项,属于促成这种局面的相关因素的是

| A.清廷“预备立宪”骗局破产 | B.民主革命思想的广泛传播 |

| C.孙中山三民主义的影响 | D.革命党深入发动广大民众 |

您最近一年使用:0次

名校

3 . 阅读下列材料,回答问题。

(2)根据材料二分析,辛亥革命前后,中国人对皇帝的看法发生了什么变化?

(3)根据以上材料,指出辛亥革命的伟大历史意义。

材料一 对于许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的。这并不足怪,因为他们没有看到推翻几千年因袭下来的专制政体是多么不易的一件事。

——摘编自林伯渠《荏苒三十年》

材料二 父子君臣,天下之定理,无所逃于天地之间。

——摘编自《河南程氏遗书》

五四运动前,陈独秀说:“君主……全靠众人迷信他,尊崇他,才能够号令全国,称作元首;一旦亡了国…好像一座泥塑木雕的偶像抛在粪缸里,看他到底有什么神奇出众的地方呢?”

——摘编自陈独秀《偶像破坏论》

材料三 皇帝,该算是至高无上、神圣不可侵犯的了,如今都可以被打倒,那么,还有什么陈腐的东西不可以怀疑、不可以打破?思想的闸门一经打开,这股思想解放的洪流就奔腾向前,不可阻挡了。

——摘编自胡绳武、金冲及《中国近代史上的丰碑辛亥革命》

(1)概述以孙中山为代表的资产阶级革命党人为推翻专制政体所进行的艰苦的革命斗争。(2)根据材料二分析,辛亥革命前后,中国人对皇帝的看法发生了什么变化?

(3)根据以上材料,指出辛亥革命的伟大历史意义。

您最近一年使用:0次

2020-12-25更新

|

48次组卷

|

3卷引用:湖南省邵阳市邵东县第一中学2020-2021学年高一上学期第三次月考历史试题

名校

4 . 1894年孙中山创建兴中会时指出:“夫以四百兆苍生之众,效万里土地之饶,固可发奋为雄,无敌于天下。乃以庸奴误国,涂(荼)毒苍生,一蹶不兴,如斯之极。方今强邻环列,蚕食鲸吞……。有心人不禁大声疾呼,亟拯斯民于水火,切扶大厦之将倾。”对材料的理解不正确的是

| A.开发中华资源,抵御列强侵略 |

| B.推翻满清贵族统治 |

| C.建立资产阶级共和国 |

| D.以救国救民为己任 |

您最近一年使用:0次

2020-10-25更新

|

409次组卷

|

12卷引用:2014-2015学年湖南益阳市箴言中学高二12月月考历史试卷

2014-2015学年湖南益阳市箴言中学高二12月月考历史试卷2015届江西遂川中学高三上期第一次月考历史试卷河北省临漳县第一中学2017-2018学年高二上学期第一次月考历史试题山东省聊城第二中学2020届高三上学期第六次达标测试历史试题江西省宜春市第九中学2019-2020学年高一上学期第二次月考历史试题浙江省宁波市余姚中学2020-2021学年高二10月质量检测历史试题2014届浙江名校新高考研究联盟高三第二次联考历史试卷2014-2015学年河南省实验中学高二上期期中历史试卷2016届甘肃河西部分高中高三上期中联考历史试卷2017--2018学年高二历史人教版选修四课时训练:第四单元 第1课 中国民主革命的先行者孙中山(已下线)2019高考热点题型和提分秘籍 专题六 太平天国运动与辛亥革命( 题型专练)(已下线)2022年1月浙江省普通高校招生选考科目考试历史仿真模拟试卷C

名校

5 . 1905年11月,应清政府约束留日学生政治活动的要求,日本政府颁布“取缔规则”。此举引发了中国留学生的罢课退学风潮,迫使日本当局暂停实施“规则”。这一事件( )

| A.加剧中日外交冲突 | B.促成同盟会的成立 |

| C.推动革命思想传 | D.引发抗日救亡思潮 |

您最近一年使用:0次

2020-10-15更新

|

206次组卷

|

7卷引用:湖南省岳阳市一中2018届高三上学期第一次月考历史试题

名校

6 . 阅读下列材料,回答问题。

近代中国,面对中国积贫积弱的局面,两大阶级提出了不同的解决思路、和方案,请根据材料并结合中国近代史的相关史实,任选一种方案,写一份演讲稿来争取民众的支持。(要求:明确所选方案,拟定演讲题目,史论结合,论据充分)

| 思想 | 中学为体,西学为用 | 三民主义 |

| 主要提倡者 | 曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞等 | 孙中山等 |

| 指导运动 | 洋务运动 | 辛亥革命 |

| 主要成绩 | 安庆内军械所、江南制造总局、福州船政局、天津机器制造局、轮船招商局、开平煤矿、湖北织布局等 | 《中华民国临时约法》、中华民国南京临时政府、清帝退位等 |

| 性质 | 地主阶级自救运动 | 资产阶级民主革命 |

近代中国,面对中国积贫积弱的局面,两大阶级提出了不同的解决思路、和方案,请根据材料并结合中国近代史的相关史实,任选一种方案,写一份演讲稿来争取民众的支持。(要求:明确所选方案,拟定演讲题目,史论结合,论据充分)

您最近一年使用:0次

名校

7 . 孙中山先生是伟大的民主革命先行者,有人评价他是中国的伏尔泰、大东亚地区的杰斐逊。作出这种评价的依据有

①推翻了中国两千多年的君主专制制度 ②提出了三民主义

③颁布了《中华民国临时约法》 ④以俄为师,创立黄埔军校

①推翻了中国两千多年的君主专制制度 ②提出了三民主义

③颁布了《中华民国临时约法》 ④以俄为师,创立黄埔军校

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

您最近一年使用:0次

2020-09-24更新

|

176次组卷

|

4卷引用:浙江省金色联盟-百校联考2021届高三9月联考历史试题

名校

8 . 下表为不同时期国民党官方史学对同一事件的历史叙述。据此能够认定

| A.国民党突出同盟会在武昌起义中的作用 | B.官方史著客观地反映了武昌起义的历史 |

| C.历史真相因为年代久远而变得模糊不清 | D.同盟会是国内革命阶级的反满联合战线 |

您最近一年使用:0次

2020-09-11更新

|

104次组卷

|

3卷引用:湖南省邵东县创新实验学校2018届高三上学期第四次月考历史试题

名校

9 . 1895年,中国有三个人各自做出自己一生最重要的选择:康有为选择了变法,孙中山选择了革命,张謇选择了实业。造成这种现象的共同原因是

| A.甲午战争后民族危机空前严重 | B.清政府成为洋人的朝廷 |

| C.西方启蒙思想的传播和影响 | D.各自代表不同的阶级利益 |

您最近一年使用:0次

2020-08-13更新

|

410次组卷

|

27卷引用:湖南省怀化市中方县第一中学2020-2021学年高一上学期新课改教学质量检测历史试题

湖南省怀化市中方县第一中学2020-2021学年高一上学期新课改教学质量检测历史试题湖南省长沙市湘郡长德实验学校2020-2021学年高一上学期第三次月考历史试题湖北省武汉市第三中学2020-2021学年高一11月调研测试历史试题吉林省长春市第二十中学2020-2021学年高一上学期第三次考试历史试题山东省济南市2019-2020学年高一下学期期末考试历史试题云南省红河州弥勒市第一中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题云南省大理州巍山县第二中学2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题云南省大理州巍山县第二中学2020-2021学年高一下学期第三次月考历史试题云南省昆明市寻甸县民族中学2020-2021学年高一下学期第三次月考历史试题天津市第七中学2021-2022学年高二上学期第一次月考历史试题安徽省滁州市定远县私立启明民族中学2021-2022学年高一11月月考历史试题湖南省长沙市长沙县、望城区、浏阳市2021-2022学年高一上学期期末历史试题湖北省鄂州市鄂城区秋林高级中学2022-2023学年高二10月月考历史试题重庆市万州第二高级中学2022-2023学年高一12月线上月考历史试题浙江省衢州市乐成寄宿中学2022-2023学年高一12月月考历史试题四川省阆中东风中学校2023-2024学年高一上学期第二次段考历史试题山东省新泰市第一中学(实验部)2023-2024学年高一上学期第二次大单元测试(月考)历史试题云南省曲靖市第二中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题(已下线)广东省深圳市深圳中学2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题(A卷)(已下线)上海市华东师大附属东昌中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高一历史教学单元训练卷(中外历史纲要上)-第五单元晚清时期的内忧外患与救亡图存广东省汕尾市普宁华美实验学校2021-2022学年高二上学期期中考试历史试题云南省昆明西南联大研究院附属校2021-2022学年高一上学期期末考试历史试题山东省泰安市新泰市第一中学东校2022-2023学年高一上学期期末模拟考试历史试题云南省昭通市绥江县第一中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题山东省泰安市肥城市泰西中学2022-2023学年高一上学期期末考试历史试题云南省腾冲市第八中学2020-2021学年高一下学期期中历史试题

名校

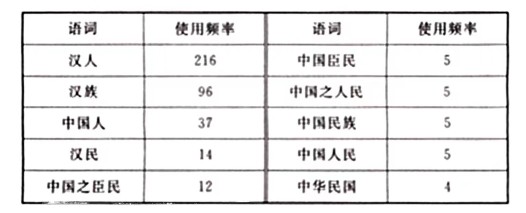

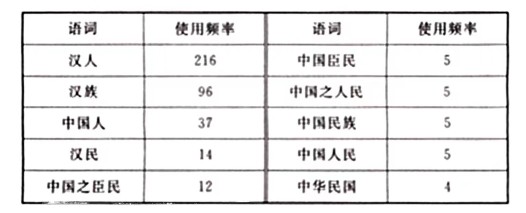

10 . 如表为1905—1910年间《民报)中“中国”和“中国人”的称谓统计情况。由此可知,这一时期

| A.民族认同意识增强 | B.民主思想成为潮流 |

| C.三民主义得到认同 | D.清廷革新能力丧失 |

您最近一年使用:0次

2020-08-10更新

|

46次组卷

|

3卷引用:湖南省娄底市第一中学2020-2021学年高二9月月考历史试题