材料 “新时代”内涵的变化

时间 | 内涵 |

20世纪初 | 君主立宪的“新时代” |

1911年前后 | 民主共和的“新时代” |

20世纪20年代 | 实现社会主义的“新时代” |

1931年 | 抗日救亡的“新时代” |

1949年 | 进入“站起来”的“新时代” |

——摘编自史宏波、黑波《近代以来“新时代”概念之考辨》

结合所学知识,对“新时代”内涵的变化进行解读。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

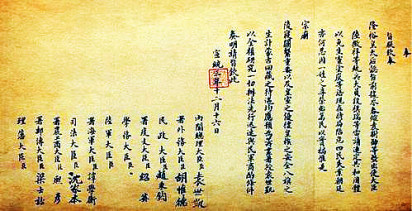

2 . 材料 民国初年的政坛诡谲变幻,暗潮翻滚。袁世凯扑灭二次革命后,由临时大总统而正式大总统而终身大总统,并进而企图“承天建极”;而被推翻的清王朝并不甘心这种命运,伺机“恢复祖业”,“光复旧物”。一个企图复清朝之辟,一个力谋复帝制之辟;一个拥戴溥仪复辟,一个推动袁世凯称帝。两种复辟势力所拥戴的具体对象不一,但它们植根于相同的社会土壤和由千百年的历史积淀而成的皇权心态。两种复辟势力导致了“洪宪帝制”和张勋复辟两场历史丑剧。虽然这两场复辟丑剧很快灰飞烟灭,但历史中的丑剧又常常蕴含着迫人深思的内容。在袁世凯和张勋的背后,有着新朝的佐命元勋和旧朝的孤臣孽子。而他们后面又有着辛亥革命所没有革去的社会心态。……实行共和制度虽然只有五年多,民众心理已经大变。民心不可违。袁世凯称帝只维持了83天,张勋复辟更只有12天,君主专制制度从此在中国绝迹,谁也无法把历史车轮倒转回去了。

人们常说,辛亥革命是一次既胜利又失败的革命。说它胜利,一条重要的理由就是当皇帝不那么好做了,“任凭你像尧舜那么贤圣,像秦始皇、明太祖那么强暴,像曹操、司马懿那么狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应”。(梁启超:《五十年中国进化概论》,《饮冰室合集·文集》之三十九。)而还有那么多人主张复辟又从一个侧面说明了辛亥革命的不彻底。

——摘编自陈旭麓著:《近代中国社会的新陈代谢》,金冲及著:《二十世纪中国史纲》

依据材料和教材内容,了解张勋复辟的史实。通过这些史实,结合陈旭麓先生的评述视角,深度理解为什么说辛亥革命是一次既胜利又失败的革命。

材料一 近代法国启蒙学者关注公民教育,认为专制国家的教育只是“培养好奴隶”,不会造就出真正的人。公民教育应由民主国家设立机构来领导与管理,以推翻教会对教育权的垄断与掌控。狄德罗认为优良的自然素质绝非贵族所独有,“天才、才能和美德出自茅屋里的要比出自宫廷里的多得难以计算”。只因在恶劣的社会制度下,民众的子女得不到合理的教育,其中的天才被埋没。在当时法国“优秀的爱国者”和“始终正直的公民”极为稀少的情况下,道德教育尤为重要。卢梭要求儿童多了解祖国,他认为只有掌握包括数学、文学等科学知识,方能逐渐成为合格的公民。这些构想为推动臣民教育向公民教育的转变提供了思想先导。

——摘编自刘春兵《思想启蒙与公民塑造-18世纪法国启蒙运动中的公民教育思想探析》

材料二 民国初期是近代中国公民教育的产生发展阶段。《临时约法》首次对公民权利作出规定,为公民教育提供了法律基础。在学习借鉴西方公民教育之初,不少学者强调“德国公民教育之思想,不可完全移植于我国”。商务印书馆和《中华教育界》等民间社会机构发表西方公民教育著作文章,顺应时代要求,自觉承担推动公民教育的重任。朱元善于1916年提出,“教育之方针自当以新国家之本质为主眼,而置重于共和立宪国民之养成”,“非实施公民教育不可”。随着西方公民教育思想的不断传入,人们提倡将民主共和精神的培养作为公民教育目标模式构建的基础,使公民教育范围扩展到社会公共生活领域。

——摘编自朱小蔓、冯秀军《中国公民教育发展观脉络探析》

(1)根据据材料一,指出启蒙思想家关于法国公民教育的主要构想,并结合所学知识分析其提出的意义。

(2)根据材料二、概括民国初期公民教育的特点,并结合所学知识说明其特点形成的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析近代中西方公民教育的历史启示。

| A.政治革命推动习俗变化 | B.西装物美价廉适合国情 |

| C.报刊舆论左右服饰变化 | D.传统服饰退出历史舞台 |

材料一 满清王朝可以比作一座即将倒塌的房屋,整个结构已经从根本上彻底地腐朽了,难道有人只要用几根小柱子斜撑住外墙就能使那座房屋免于倾倒吗?我们恐怕这种支撑行为的本身反要加速其颠覆……显而易见,要想解决这个紧急的问题,清除妨害世界和平的根源,必须以一个新的、开明的、进步的政府来代替旧政府。

——孙中山《中国问题的真解决——向美国人民呼吁》(1904年8月31日)

材料二 西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血,德、赛两先生才渐渐从黑暗中把他们救出,引导光明世界。我们现在认定只有这两位先生,可以救治中国政治上、道德上、学术上、思想上一切黑暗。若因为拥护这两位先生,一切政府的迫压,社会的攻击笑骂,就是断头流血,我们都不推辞。

——陈独秀《<新青年>罪案之答辩书》

(1)阅读材料一,指出材料中的“几根小柱子”具体指什么?依据材料并结合所学,从理论和实践两方面说明孙中山为此所进行的努力。

(2)材料二中为了建立光明的世界,陈独秀等人掀起了一场什么运动?这场运动有哪些影响?

| A.巩固辛亥革命的胜利果实 | B.为袁世凯复辟帝制制造舆论 |

| C.使民主共和观念深入人心 | D.强化民众对民国政权的认同 |

| A.工人阶级开始登上政治舞台 | B.民主共和思想成为社会主流 |

| C.普通民众政治参与意识增强 | D.中共成立促进社会运动高涨 |

| A.主权在民和三权分立代替了君主专制 | B.建立公务员制度代替了贵族世袭官制 |

| C.开始用考试选拔官吏代替了科举制度 | D.以法律法规取代乡规民约 |

| A.戊戌变法遭到失败 | B.八国联军进入北京 |

| C.辛亥革命不断发展 | D.袁世凯阴谋复辟帝制 |

| A.革命成功有广泛的群众基础 | B.清末新政未取得显著成效 |

| C.民主共和的观念已深入人心 | D.改变中国现实的迫切愿望 |