材料一 第二次世界大战后,美国采取攻势,导致了冷战。美国之所以采取进攻……从政治上来说,美国政府的主要决策人极端仇视共产主义和苏联。从经济角度而言,美国资本家及其在政府中的代言人谋求世界对美国商业利益的开放。美国需要扩大海外市场以避免美国的经济陷于停滞和难以接受的失业。

——摘编自刘金质《冷战史》

材料二 在某种意义上说,20世纪历史的进程意味着西方的衰落。伦敦、巴黎和柏林不再左右世界的新闻,它们也不再是控制世界的帝国。受第二次世界大战的影响,传统的欧洲体系的崩溃已成为不可改变的事实……欧洲除了在进入一个衰落的时期外,还在进入一个成功的时期:它的思想、技术和制度正比以往任何时候更迅速地传遍全球。从根本上说,这意味着欧洲三大革命——工业、科学和政治革命的传播……在战后的年代里,越来越多的民众积极地、自觉地卷入了西方化的进程。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 在两极格局之下,两极之外的任何其他大国更换门庭均不影响格局的正常运转;在多极格局下,任何两极的结盟势必打破原有力量均势;而在单极格局下,任何可能的国家联盟都无法同唯一的一极相匹敌,各大国往往既无实力也无意愿同唯一的一极进行对抗。无论在哪种格局下,只要世界能够维持大体的和平与稳定(不包括小规模冲突或局部战争),那么,该格局就是一个正在有效运转的格局。

——摘编自周绍雪《美国的实力与单极世界》

(1)根据材料一,概括美国挑起冷战的缘由,并结合所学知识,指出20世纪40年代美国采取冷战“攻势”的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出二战后欧洲“衰落”和“成功”的历史依据。

(3)根据材料三,概括不同类型世界格局的共同特征。并结合所学知识,指出世界格局变动的根源。

2 . 材料 1989年,美国新任总统乔治·布什认为:“现在,是到了超越遏制的时候了,美国的目标已不再是仅局限于遏制苏联的扩张主义”,要“以美国和西方国家的经济军事实力为后盾,其中突出的是以经济援助为诱饵,采用经济、政治、文化、意识形态等手段,用和平演变的方式将苏联、东欧以及其他社会主义国家逐步拉入西方社会的经济、政治体系中去”,在布什“超越遏制”战略的指导下,美国积极推动东欧国家实现所谓的“自决与独立”。1990年美国国家安全战略报告指出:“我们将扩大接触,促进各种思想和民主价值观在苏联自由交流……以期苏联的制度和做法发生根本的改变。”

——摘编自王朝文《对美国“和平演变”战略的历史考察》

(1)根据材料并结合所学知识,概要指出“超越遏制”战略与以前的“遏制战略”相比的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分析布什政府进行战略调整的主要原因。

| 年份 | 条约 |

| 1963年 | 《控制核武器试验的协定》 |

| 1967年 | 《禁止外空核武器的协定》《拉美无核区的协定》 |

| 1968年 | 《在现有核国家以外不扩散核武器的条约》 |

| 1971年 | 《海底禁止核武器协定》 |

| 1972年 | 《西方—苏联限制核战略武器条约》 |

据此表可以得出的结论是

| A.和平与发展已经成为时代的主题 |

| B.冷战中理性外交有利于世界和平 |

| C.美苏争霸的双方处于均势的状态 |

| D.美苏双方意识形态对抗逐渐消失 |

| 第一次 | 1948年,苏联全面切断西方占领区与柏林的水陆交通,只保留三条空中走廊。 美国组织空运,同时实行反封锁。危机延续近一年,苏联才撤销封锁。 |

| 第二次 | 1958年,苏联发出英美法六个月内撤出西柏林驻军的最后通牒,英美法拒绝, 并宣称将诉诸武力。在美国同意召开新一轮首脑会议协商后,苏联撤销通牒。 |

| 第三次 | 1961年,苏联再次提出西柏林撤军要求,遭到肯尼迪拒绝后,苏联和东德筑起 柏林墙,封锁东西柏林间的边境。西方国家不得不在事实上接受柏林墙。 |

| A.英法利益与美国完全一致 | B.德国分裂源于意识形态分歧 |

| C.欧洲一体化进程遭遇阻碍 | D.美苏在争夺中始终保持克制 |

| A.促使美苏在古巴展开核对峙 | B.排除了任何武装斗争的可能 |

| C.加剧了美苏之间的对抗程度 | D.应竭力避免直接军事冲突 |

材料一

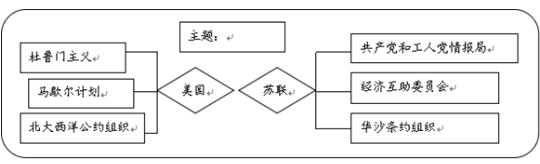

思维导图

材料二

材料三 现在旧的格局在改变中,但实际上并没有结束,新的格局还没有形成。和平与发展 两个问题,和平问题没有得到解决,发展问题更加严重。

——摘自邓小平《国际形势和经济问题》(1990年3月)

(1)根据材料一,指出思维导图的主题。

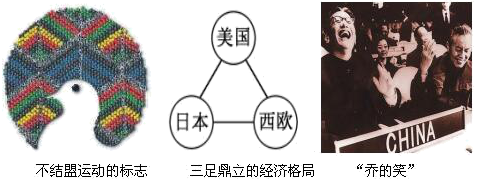

(2)根据材料二,列举20世纪六七十年代导致世界多极化趋势出现的因素。

(3)根据材料三,指出世界所面临的主要问题。

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括世界政治格局的演变趋势。

| A.使菲律宾丧失国家独立 |

| B.标志着冷战开始扩展到亚洲 |

| C.体现了美国全球战略的调整 |

| D.确立了美菲平等伙伴关系 |

| A.都注重国内秩序的稳定 | B.双方意识形态对抗激烈 |

| C.对抗遭到两国人民抵制 | D.积极争夺国际舆论话语权 |

| A.两大阵营的对抗正式形成 |

| B.三世界的崛起有力地冲击了美苏两极格局 |

| C.美国冷战的中心开始转移 |

| D.美国利用经济援助来为政治和战略目标服务 |

| A.促成欧洲政治经济的统一 |

| B.加强欧美等国家内部团结 |

| C.实现欧洲国家的经济复兴 |

| D.抵制苏联对西欧国家渗透 |