材料一 宋代城市的发展,不限于城内坊市格局的打破,值得注意的是,还打破了城郭的限制。随着宋代城市人口的急速增长,城市规模不断扩大,一再冲破原有的城墙束缚,向四周近郊地区扩展。北宋首都汴京和南宋都城临安,都发展成为百万人口的大城市。相对于前朝的传统的古典型城市而言,宋代的城市的转型,有较新的发展趋势,标志着中国古代城市一个新发展阶段的开端。

——摘编自张岂之《中国通史隋唐辽宋金卷》等

材料二 清朝前期商业十分繁荣,各种农产品和手工业品变为商品,行销海内外。如苏州的丝棉,江宁的绸缎,景德镇的瓷器,广东的蔗糖,安徽、福建、湖南的茶叶等,都是当时大宗交易的商品。随着商品经济的发展,城市也更加繁荣。北京、南京、苏州、杭州、扬州、镇江、无锡等大城市都很繁华。

——摘编自李安泰《中国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市发展的表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清时期城市繁荣的原因。

材料一 瓷器是中华民族伟大发明之一,是中外文化交流的重要组成部分。明清时期,瓷都景德镇“聚佣万余人”,德化地区“骈肩集市让,堆积群峰起,一朝海泊来,顺流价倍蓰,不怕生计穷,但愿通潮水”,瓷器远销亚欧非,外销空前发展。16-18世纪,英、法、荷、丹、瑞典等国先后在广州设立贸易机构,将中国瓷器运往欧洲。外销瓷器为满足各国不同需求,开拓了“纹章瓷”“广彩瓷”等新品种。华瓷广泛进入欧洲社会各阶层,并掀起了华瓷收藏风潮。在中东,华瓷则被广泛用于伊斯兰建筑中。

——摘编自黄纪阳《明清华瓷外销研究》

材料二 18世纪以来,西班牙、日本、德国、英国等国家瓷厂大都采取工业化生产方式,运用抛光、平面切割技术提供新型陶瓷装饰材料 并进行大批量生产,在国际和中国市场排挤中国瓷的生产与销路。而中国陶瓷仍然采用焚香计时、试片测温这种几千年的传统方法。由于自身存在的各种因素,中国陶瓷生产日渐凋零,不仅退出了国际竞争,甚至国内市场也逐渐被日本和西方占领。到19世纪末20世纪初,中国变成了一个陶瓷进口国,高档细瓷需要大量进口。1927年以前,景德镇每年产值为1000万元,“据最近江西陶务局调查去年(民国十八年)景德镇瓷器出产总值实减少三四百万元。”到1932年,全年产值仅60万元。这种巨大反差,引起爱国人士反思。

——摘编自练崇潮《近代中国陶瓷业发展轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代瓷器外销的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国瓷器贸易地位变化的原因。

材料一 明初推行宝钞,禁用金银交易。后由于政府滥发宝钞,民间开始自发使用白银,官方赋役也逐渐改为白银上缴,白银逐渐成为流通领域中的主要货币。到16世纪中叶,明政府停发宝钞,并正式确立了白银的官方合法地位。但明朝银矿稀缺,国内开采的白银不足以应付政府开支。面对银荒危机,从16世纪中后期开始,明政府开放海禁。通过对外贸易,相当大部分美洲白银流入中国。作为当时世界上最大的经济体,中国以白银为主要货币,从而促使白银成为世界货币。围绕白银,形成了一个世界贸易网络。

——摘编自万明《明代白银货币化:中国与世界连接的新视野》等

材料二 1816年英国在世界上首先实行金本位制,在19世纪70年代之后,各主要资本主义国家相继实行了金本位制,英镑成为国际货币体系的中心货币。英国在19世纪的国际货币关系中占有统治地位。二战后,国际货币体系再一次发生变迁。

——摘编自李晓耕《权力之巅:国际货币体系的政治起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别说明白银货币化对中国和世界经济发展的影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析19世纪英镑成为国际货币体系的中心货币的原因。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析二战后国际货币体系再次发生变迁的原因,并概括美国为确立世界经济霸主地位所采取的措施。

材料 东周以后,当古代中国土地私有化刚刚起步的时候,与自然经济相对立的商品交换也悄然出现。中国古代地主占有的剩余劳动主要是谷物地租,手工业品和农产品的加工制品极其有限,这样就使地主经济不可避免地要与市场发生较多的联系,以解决消费品的不足。广大的个体农民局限在小块的土地上,生产手段更为有限,他们只能通过出卖剩余农产品以换取其他生产生活必需品。再者,中国从秦汉以来就是一个大一统的中央集权国家,政府对于土地所有者的赋役经济关系以及对于城市经济活动的统治政策,也都在客观上打破了区域间货物流通的障碍,促进了商品货币关系的较早发展。中国古代商品经济缺乏独立发展的性格,特别是中国历朝奉行不渝的“重农抑商”政策,更加强了商品经济的依附性,从而使它的发展随着封建社会的变迁而呈现出波浪式前进的姿态。当农耕经济较为繁荣,政治较为清平之世,商品经济也随之繁荣;而当农耕经济走入低谷,政治腐败混乱之际,商品经济的发展也受到严重的破坏。但就总的趋势而言,中国古代商品经济呈现出整体上升的趋向。

——摘编自张岱年、方克立主编<中国文化概论》

(1)根据材料,概括中国古代商品经济的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国古代商品经济特点产生的因素。

材料一唐朝土地买卖需要经过严格的程序。所有买卖土地的行为,都需要经过向所属官府提出申请,年底解除其权利义务关系。如果没有文牒便进行买卖,将没收交易所付金额,将土地还给原主。唐朝土地买卖只有到了“年终”才能“彼此除附”,这里的原因在于,唐朝政府推行均田制,收授土地始于每年十月,毕于十二月。而买卖土地亦是到年底才能实现权力义务的真正转移,与官府收授土地的时间一致。买入的田产不得超过永业、口分田的受田规格,年终“除附”便于官府统计每年每户所占土地是否超出律令限制。

——摘编自马艳婷《从土地流转看唐朝土地制度及其出路》

材料二宋代的土地私有化程度不断提高,奉行“不抑兼并、不立田制”的土地政策。在宋代,民间土地.可以随意买卖,人民是土地的主人。土地作为交易的现象是十分普遍的,并且政府颁布了很多关于土地买卖的法令,并对土地所有权的保护做出了特别的规定。如借助“输钱印契(向政府购买正规的土地交易文书)”确认对土地所有权的保护,规定禁止土地侵权的行为,对侵犯土地权利的行为进行处罚。

——摘编自侯加永《宋代的土地流转制度研究》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括唐宋时期土地政策的不同。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析唐宋时期土地政策变化的影响。

材料一 西汉武帝“悉发卒数万人穿漕渠,三岁而通”,“鸿渭之流,径入于河,大船万艘,转漕相过,东综沦海,西纲流纱”。随后又征发万余人,首创地面凿井,使井下梁道相通的办法,引洛水至商颇(今陕西大荔县北),连成一条长约10里的井果一龙首渠。当时在关中地区还修成灵轵果、成国梁等水利设施。公元前119年“以昆明有滇池,乃作昆明池以习水战”,并经揭水陂引昆明池水进长安,用以改善城市用水。元鼎六年(公元前111年),在原郑国渠上游南岸开凿6条较小的支渠,以利于郑国渠附近高地农田的灌溉;太始二年(公元前95年),凿引泾水与渭水相连,修成白果,全长200里,可灌溉农田4500顷。

——摘编自袁行霈等《中华文明史》

材料二 1959年,中科院、水电部在北京召开了“西部地区南水北调考察研究工作会议”确定南水北调指导方针是:“蓄调兼施,综合利用,统筹兼顺,南北两利,以有济无,以多补少,使水尽其用,地尽其利.”1979年,《政府工作报告》正式提出:“兴建把长江水引到黄河以北的南水北调工程”。经过长时期的论证和准备,成立了国务院南水北调工程建设委员会,协调了各部委、沿线各省市等カ量。至2020年6月,中线一期工程累计输水300亿立方米,沿线6000万人口受益,京津冀地区人民生活饮水质登明显提高。华北地区地下水过度开采状况得以解,水资源环境得到初步改善。

——摘编自《中国南水北调工程建设年鉴》

材料三 1973年以来中国生态观念的的变迁

| 年份 | 生态保护主要观念 |

| 1973—1981年 | 首次打破社会主义中国不存在环境污染和生态破坏的观念 |

| 1986—1991年 | 首次提出人口、资源、环境协调发展 |

| 1992—1996年 | 首次提出生态环境保护与经济社会发展同等重要 |

| 1997—2001年 | 首次提出源头保护和自然恢复 |

| 2007—2011年 | 首次提出生态文明的理念 |

| 2012—2016年 | 首次将生态文明建设与经济、政治、文化等放在同等重要位置 |

| 2017年至今 | 确立人与自然和谐共生 |

——据侯鹏、高吉喜等《中国生态保护政策发展历程及其演进特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括汉武帝时期水利工程兴建的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析新中国南水北调工程能够建成的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析生态文明理念提出的历史意义。

材料一 汉代的经济作物在北方地区已经被广泛种植,一些豪强地主的庄国往往经营大规模的园圃,梁孝王的东苑更是“奇果异材毕备”。当时的经济作物种类主要包括枣、桃、李、杏等水果,以及韭、葱、姜、芥等蔬葉。每种作物往往又培有出若干品种,有的水果品种达数十种之多。棉花在这一时期已经传入中国,但是种植仅限于边地,范围不广。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 明清时期,经济作物种植已经遍及大江南北,除传统的作物外,棉、烟、茶、甘蔗等作物的种植也极为广泛,成为农业生产的重要组成部分。元代的棉纺织技术出现重要突破,到了明代,棉花的种植已遍及全国。同时还出现了一些专业产棉区,如松江地区“大半植棉,当不止百万亩”。甘蔗主要在南方种植,又以广东为最多。茶叶种植遍及全国而又各具特色,安徴霍山茶、云南普洱茶都闻名全国。畑草自明代中叶传入中国后,迅速传遍全国。其中,山东济宁烟、山西青烟远近闻名。

——摘编自侯家驹《中国经济史》

(1)根据材料一、二,概括汉代与明清时期经济作物种植的差异。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析明清经济作物种植广泛的原因。

材料一 宋代汴梁城内外,随处都是店铺、酒店与民居、官署、寺宇相错…甚至连在宣德楼南面一条“车驾出入”的御街及其两的御廊,亦“许市人买卖于其间”。除了店铺随处临街开设以外,流动小贩也走街串户,随处叫卖。在达官贵人的宅舍门前,每日都有小贩卖肉食禽鸟、鱼虾水产及其它日用品。

材料二 1895年后,中国城市现代化的进程加。城市数量的增加与城市现代化的推进,主要受下列因素影响:在国内外贸易集中进行的地点,特别是各大通商口岸,如上海、广州、汉口等,形成现代工商业城市;在现代矿业发达的地方,如太原、唐山、焦作等,形成工业城市或矿冶城市;在交通枢纽地方兴起新城市,如青岛、石家庄、郑州等。

——赵德馨《中国近现代经济史》

材料三("十三五”时期)要深入推进以人为核心的新型城镇化,实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户,完成约1亿人居住的棚户区和城中村改造,引导约1亿人在中西部地区就近城镇化。到2020年常住人口城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率达到45%。……缩小城乡区域差距,既是调整经济结构的重点,也是释放发展潜力的关键。

——2016年3月5日《政府工作报告》

(1)根据材料一,从商业发展的角度分析宋代汴城出现哪些新变化?

(2)依据材料二概括影响近代中国城市化的原因及其时代特征。

(3)材料三表明我国推进城镇化的着眼点是什么?

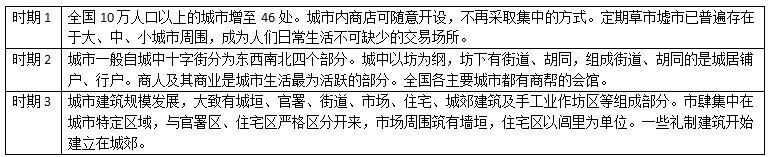

材料 下表

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

上表是秦汉时期、宋代、明清时期的城市发展概况。分别提取三个时期的城市发展信息,并说明与其相对应的历史时期。

材料一 春秋战国时期,社会基本经济单位由宗法血族组织降为个体家庭,再加上较为自由的迁移、择业条件,使人们在经济生活中能以私有者的身份进行竞争,从而使私营工商业有了相当长时间的自由发展。一些诸侯国统治者出于实际情况的考虑,修筑道路,对商业和商贾采取了筅络扶持的立场,积极推动各地物产能够在全国范围内流通。工商业者在市场竞争中,竭尽聪明才智,“设智巧,仰机利”,能够“乐观时变,人弃我取,人取我弃”,分析并了解市场信息,把握货物的价值与价格的关系,以求得最大的利润。总之,此时的商品经济与封建自然经济相适应,是农本经济的补充。

——摘编自杨师群《春秋战国之际社会发展原因新探》等

材料二 鲜卑族统一黄河流域后,于公元5世纪末实行了均田制等措施,把北魏的社会经济发展推向一个新阶段商业也因此出现了新的发展与繁荣。平城与洛阳等地的市场繁荣,户口般盛。据《洛阳伽蓝记》记载,洛阳城内设有多个商业区,有洛阳大、小市和四通市,还有通商、达货、准财等十里。大批胡商纷至沓来,“自葱岭以西,至于大秦(东罗马帝国),百国千城,莫不款附。商胡贩客,日奔塞下”。农村中的商品交换活动也逐渐兴盛。自耕农经济相当活跃,农民有一些剩余生产物要出售,也有一些购买力换回所需要的生产、生活资料。

——摘编自张旭华《魏晋南北朝时期北方商业的曲折发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析春秋战国时期商业发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括北魏时期商业发展的表现及影响。