材料一 元朝立国后,将民间的工匠强行征调集中,单独编入户籍,称为匠户。除非官府放免,否则匠户终身为匠,子孙亦不许脱籍。明代因袭元制,将民户分为三等,即民户、军户、匠户,其中以匠户地位最低。他们必须为官府提供无偿劳役,“住坐之匠,例月上工十日”,轮班匠“以三年为班,更番赴京,输作三月”。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 由于匠户的不断反抗,明成化年间开始允许轮班匠以银代投。清朝建立后,废除了匠籍制度,将匠班银摊入地亩,匠户获得了一般民户的法律地位,结束了无端服役的历史。官营手工生产实行雇募劳动,受雇工匠由官府发给银粮,待遇较丰,劳动积极性提高,官营的生产得以长期稳定。

——摘编自史志宏《清代废除匠籍制度概述》

(1)结合材料一,概括指出元明时期匠户的特点。

(2)结合材料二和所学知识,分析清代废除匠籍制度的意义。

材料一:南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”。南京云锦工艺独特,用提花木机织造,必须由提花工和织造工两人配合完成,两个人一天只能生产5~6厘米,至今仍无法用机器替代。云锦被用于皇家服饰,用料考究,织造时不惜工本、精益求精。一幅78厘米宽的锦缎,织面上有14000根丝线,所有花朵图案的组成在这14000根线上穿梭,从确立丝线的经纬线到最后织造,整个过程如同给计算机编程一样复杂而艰苦。云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机,近30万人以此和相关产业为生,是当时南京最大的手工产业。

——摘编自杨雨文《南京云锦:锦中之锦》

材料二:明清时期,江南地区是全国棉纺织业中心,其手工业产值占当地经济的七成以上。在松江府、苏州等地棉纺织作坊众多,坊主置杼机数具,佣工多人。脱棉籽搅车、脚踏多锭纺车、新式缎织机等器械被广泛使用。明政府规定,有地5亩以上的至少植棉半亩,“十亩以上倍之”,棉花种植面积扩大。江南的棉布产品各具特色,上海乌泥泾的棉布“紧细若绸”,无锡棉布“坚致耐久”,“南京布”质地坚实,海外畅销。明清两代,中国每年生产约6亿匹棉布,商品值近1亿两白银,总产量是英国工业革命早期的6倍。

——摘编自杜君立《明清时期的棉花革命》

(1)根据材料一,概括南京云锦的生产特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括明清时期江南地区“棉花革命”的主要表现。

材料一 令送粮无取僦(租赁),无得反庸(通“佣”),车牛舆重设必当名。然则往速来疾,则业不败农。

——《商君书》(战国时商鞅及其后学的著作汇编)

材料二 里耶出土的秦简记录了秦始皇时一条令文:“传送委输,必先悉行……急事不可留,乃兴徭。……田时也,不欲兴黔首”。

材料三 僇力本业,耕织致粟帛多者复其身;事末利及怠而贫者,举以为收孥(官奴婢)。

——摘编自《史记·商君列传》

材料四

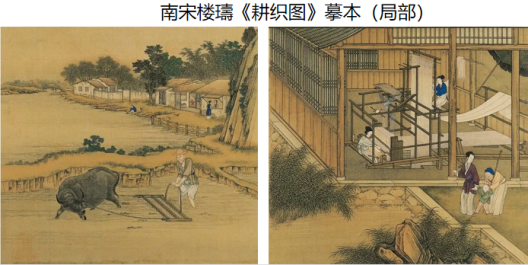

材料五 据楼璹《耕织图·序》记载,宋高宗即位于江南,“备知民瘼(疾苦),尤以百姓之心为心,未遑它务,下务农之诏”。楼璹当时任临安於潜县令,“笃意民事,慨念农夫蚕妇之作苦,究访始末”,创作了耕织图共45幅,包括耕图从浸种到入仓21幅,织图从浴蚕到剪帛24幅。《耕织图》进献高宗后,高宗十分欣赏,对楼璹进行嘉奖,命翰林图画院摹绘,加以推广。

(1)指出材料二、三能否对材料一进行佐证并说明理由。

(2)根据材料四、五,谈谈你对《耕织图》创作和推广的认识。

材料一

从耕地面积的扩大和农业产量的增长来看,宋代全国耕地约5.6亿亩,明代约7.842亿亩,清代达到9.248亿亩。宋代年平均粮食产量为464亿斤,明代则上升为696亿斤,清代剧增至2320亿斤。毫无疑问,这些农业上的成就与其生产技术的进步是分不开的。

——摘编自沈定平《从国际市场的商品竞争看明清之际的生产发展水平》

材料二

16至18世纪,大宗商品的远距离贸易是徽商、晋商、闽商、粤商、赣商、鲁商等聚集着众多商人的商帮的行为,与以往个别商人的经营活动,已不可同日而语。国内大宗商品的远距离贸易,是大宗商品在不同的经济区内交换,从而形成了不同的经贸区。江南经贸区是在江南便捷的交通条件和发达的丝织业、棉纺织业等基础上形成的。江南向全国输出的主要是相对高值的丝、棉纺织品,从全国输入的是低值的生活资料和生产资料,如粮食、大豆、蓝靛、木材、纸张等。

——摘编自唐文基《16至18世纪中国商业革命和资本主义萌芽》

(1)根据材料一,指出明清时期农业发展的表现,并结合所学知识分析其成因。

(2)根据材料一、二,概括16~18世纪中国商品经济发展的新现象,并简析其与农业发展之间的关系。

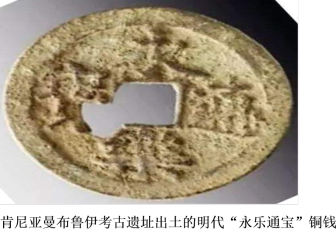

材料一 明永乐九年(1411年),为了适应日益发展的商品流通的需要,政府令福建布政司开始铸造永乐通宝钱。到了弘治十六年(1503年),其造币量已达到11372400文,造币专用的炉已达到19座之多。与此同时,纸币也普遍使用。洪武年间,明政府大量发行纸币钞,然民间重钱轻钞,多行折使。最初以钞1贯折钱50文。洪武年间,政府更是大量推行纸币,令“各处税粮、课程、赃罪,俱准折钞”,还在福州、建宁商贾所集之处市镇、店肆、门摊税课,增旧五倍,专门推行钞法。其后,各地又设钞关,钞法盛行。

——摘编自唐文基主编《福建古代经济史》

材料二 永乐通宝钱在国内出土的数量不多,乃至很多明清时代的钱币窖藏不见一枚。但在南中国海及环印度洋周边国度和地域,从肯尼亚、坦桑尼亚到阿曼、伊朗,从斯里兰卡、印度到泰国、马来西亚,都有发现出土永乐通宝钱的记载。

(1)根据材料并结合所学知识,分析明永乐年间纸钞盛行的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,说明肯尼亚曼布鲁伊遗址出土的明代“永乐通宝”铜钱的史料价值。

材料一 书院是我国古代一种特殊的民间教育组织形式,唐代始有其名,宋代是书院发展的黄金时期,比如宋代有四大书院之称的应天书院、岳麓书院、白鹿洞书院和嵩阳书院。书院的主持人多为名师宿儒,他们既热衷于从事培养人才的教育教学工作,又积极从事学术理论的研究与传播。书院课程内容完全是由执教的山长、主讲教师确定,除以“四书”、“五经”为代表的儒家经典外,部分书院还教授关于农田、治民、水利、算术以及军事等一些实用技能型知识。书院的资金主要来自官府的赐田和赐币以及民间捐输,也有部分来自书院自营收入。随着书院影响力的扩大,政府也加强了对书院的控制,书院的官学化色彩愈加严重,书院走出的学生主要还是参加科举,同治光绪年间,随着科举制度的废除,已经与科举合为体的书院,也一并成为历史。

——摘编自刘河燕《宋代书院的课程内容特点分析》等

材料二 宋初,实行茶叶专卖制度。种茶的百姓为园户,官府向园户提供种植本钱,园户则将所培制之茶除输租外全数交由政府收购,其性质相当于解放初期实行的“统购”。政府榷货机构根据收购茶叶的数量向商贾出售茶券(亦称茶引),商贾凭茶券到茶场提货(称为交引)。由于政府向园户以较低的价格收购,又以较高的价格批发给商贾,政府获取了丰厚利润。至嘉佑中,由于主管官吏的官商作风,对园户的茶叶压级压价收购,影响了园户种茶的积极性,产量和质量逐年下降,导致产销脱节。加之管理不善,成本上升,使整个官卖制度经济效益下降。为了克服和改变这一状况,遂将全国茶的专卖改行通商法:茶商园户交易,则按质论价,也可讨价还价。这样既提高了园户生产积极性,又减少了官府收购及调拨的环节,使茶叶交易趋于优质优价的经济原则,也减少了交易程序。《宋史》记载,行禁椎(即官卖法)时平均每年从茶利得到的财政收入109.41万贯,改行通商法后平均每年得117.75万贯,可见改通商法财政收入有了增加。

——摘编自屠振林《我国古代茶叶专卖政策和茶税征收办法》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代书院的特点,并分析宋代书院兴盛的影响。

(2)根据材料二,概括宋代茶叶销售制度改革的主要内容,并分析改革的原因。

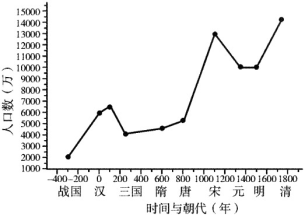

材料一 中国历史人口增长曲线

——摘自李麦产《棉花传入与中国古代人口增长》

材料二 以下是王育民教授的专著《中国人口史》部分目录

第一章 先秦时期中国及其周围地区的人口

第二章 秦汉时期的人口大发展

第三章 三国两晋南北朝时期人口剧烈变动

第四章 隋唐五代时期人口发展的两起两伏

第五章 辽宋金时期人口大发展

第六章 元代人口的变迁

第七章 明代户口的升降

第八章 清代人口大发展

根据上述材料,结合所学知识,选择目录中的任意一章,撰写对应的内容提要。(要求:明确指出所选章节,史实选取契合主题,史论结合)

材料一 19世纪末,德国学者李希霍芬把古代中国与中亚、印度间以丝绸贸易为媒介的这条交通道路命名为“丝绸之路”。后来中国学者对此历史概念做了如下解释:

丝绸之路:以古代中国长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚,并连接地中海各国的陆上通道。因中国西运的货物以丝绸制品影响最大,故得名。通过丝绸之路,古代亚欧国家和人民互通有无,友好往来。

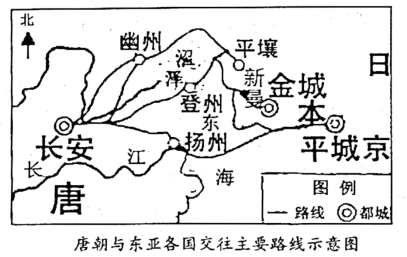

材料二 3世纪,中国书籍传到日本。《旧唐书》记载“开元初又遣使来朝”,“所得锡赉(指钱币)”则“尽市文籍”。遣唐使的使命不尽相同,但购书一直是其主要任务。随着宋明之际民间贸易往来的增加,大量中文图书输往日本。

材料三 在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆叠堆的唐宋时期瓷器。唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

材料四 商业的沟通从来就是文化的交流与融合……传统的中国出口商品……传递着东方的风物人情和社会景象。它们走进西方的日常生活,融入了欧洲的饮食、服饰文化……外销商品的定购与生产,使西方的宗教故事、神话传说传入中国民间,而且造就了一批掌握了西方绘画技艺的大师。西方的医学、商业文化也都不同程度地为中国同行所接受。……纵观古代中西文化交流的历史,尽管中国文化曾对西方文化产生了较大的影响,但中国在吸收西方文化上却是浅尝辄止,从文化交流的角度来看,中国文化对西方文化的吸收基本上处于文化的表层。

——据吴建雍《清前期中西贸易中的文化交流与融合》等整理

(1)有学者发现,在史料中几乎没有找到遣唐使大量进口丝绸的记录,主张将唐代中国与日本等东亚国家之间的交往路线另行命名。请依据材料二为此交往路线拟一个名称,并参照材料一对所拟名称进行解释。

(2)根据材料三并结合所学知识,概述海上丝绸之路对唐宋社会经济的影响。

(3)根据材料四并结合所学知识,概括明清时期中西文化交流的特点及对中国的影响。

材料一 (苏州)郡城之东,皆习机业,工匠各有专能。匠有常主,计日受值。无主者,黎明立桥以待。……机房工作减,此辈衣食无所矣。

——《苏州府志》

材料二 在讲述清末的中国经济时,我们注意到在1895至1913年间,至少有549家利用机械动力的制造业和矿业企业是由中国民间和半官方创办的。这些企业的创业资本达120288000元。

——费正清《剑桥中华民国史》

材料三 现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸,但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。

——毛泽东

(1)根据材料一并结合所学知识,指出苏州地区的出现的新的经济现象,并分析它出现的经济原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括在1895—1913年间,民族工业发展的概况及原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析在新中国初期,为了改变这一现状所采取的措施及效果

(4)国家发展离不开经济进步,根据上述材料并结合所学知识,为我国当下经济发展提出三条可行性建议。

材料一 农业社会时期的时间观念最初是模糊的。“日出而作日落而息”,公鸡打鸣、以太阳月亮扮演着钟表的角色。从生活经验出发,在长期的劳作中,传统农业社会的先民在观察记录的基础上渐渐发现时间是有周期性的。不同农业文明制作了各种简易计时器以及制定了历法来指导家事。如日程。

——摘编自郭海燕(大众媒介对时间的呈现与影响》

材料二 自工业时代以来,时钟时间就被视作时间的代名词。借助于自然科学的崇高地位以及计时技术本身在工业化生产中的作用,时钟时间在工业社会中获取了无与伦比的绝对权威。时钟技术的核心部分是表针的匀速运动,这使时间在人们头脑中形成了“在流逝”的形象,在现代社会生活中树立了“准时、公平”的权威地位。历史必须沿着时钟时间才能继续下去,管理活动也必须严格限制在时钟时间之内。

——摘编自于飞《论时钟时间观念下管理的弊端》

材料三 从20世纪50年代开始,人类的时间价值观进一步改变。“时间就是金钱”变为“财富就是时间”,时间成为最宝贵的东西。由于科学技术的巨大发展,劳动生产率的提高,社会财富的增加,劳动者工作日进一步缩短。于是,劳动者拥有的自由时间增加了,可以更多地从事教育、科研、艺术、体育等活动,从而使人的个性得到全面发展,人的本质力量得到充分体现。

——摘编自甘爱平《论近代与现代时间观念的演变》

(1)根据材料--并结合所学知识,概括农业社会时期时间观念形成的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出工业时代时间观念的新变化并分析其影响。

(3)综合上述材料,谈谈你对时间观念演变的认识。