材料一 陆上丝绸之路在古代中国曾长期是东西方贸易的主要通道。但是自从8世纪初海上丝绸之路日益发达之后,已有衰落的趋势。历史上的海上丝绸之路是在东亚直到非洲东海岸之间一系列港口组成的海上贸易网络,从唐至宋形成高度繁荣态势,促成了贸易交流与地理知识、航海科技的传播,西亚不少商人带来了西方宗教,中国科技也相继西传。在古代这就是中国与南亚、东南亚各国和平友好往来的见证,也反映了中国在历史上的强大时期与周边国家睦邻友好,注重平等的经贸往来。两千年来,丝绸之路始终主宰着人类文明的进程。不同种族、不同信仰、不同文化背景的帝王、军队、商人、学者、僧侣、奴隶,往来在这条道路上,创造并传递着财富、智慧、宗教、艺术、战争、疾病和灾难。丝绸之路让中国的丝绸和文明风靡全球:罗马和波斯在路边缔造了各自的帝国;佛教、基督教和伊斯兰教沿着丝绸之路迅速崛起并传遍整个世界;成吉思汗的铁骑一路向西,在带来战争的同时促进了东西方文明的交融;大英帝国通过搜利丝绸之路上的财富,铸就了日不落的辉煌。丝绸之路的历史就是一部浓缩的世界史,丝绸之路就是人类文明最耀眼的舞台。

——《拓展海上丝绸之路,复兴海洋文明》

材料二 随着丝绸之路研究的深入,史学界提出了许多新的观点,如下表所示。

| 观点内容 | |

| 学者1 | 丝绸之路不止一条,依据地理位置及其途径路线,可分为西北陆上“丝绸之路”、西南陆上“丝绸之路”、海上“丝绸之路”。 |

| 学者2 | 丝绸之路上商品流通的参与者有汉人、波斯人、突厥人、大食人、鲜卑人等。除了以经商为主的商人,参与丝绸之路商吕流通的还有僧侣,他们绝大多数并不以获利为目标,而是以宗教传播为己任。 |

| 学者3 | 三条丝绸之路本身就是由于中国独持的自然地理环境造成的,当然也与人文地理环境有关。海上丝路取代陆路,也正是这种环境发展的必然结果。 |

| 学者4 | 丝绸之路中的“丝绸”一词,已不再是中外商业史上交流的商品“丝绸”之狭义,而是一个文化象征符号。所以丝绸之路是沟通中国与域外交流的一个“交通网络”,包括商业、文化和民族迁徙交融这三大功能。 |

——摘编白耿昇《丝绸之路在中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代丝绸之路的主要特点以及对人类文明发展的影响。(2)依据材料二,分别概括四位学者的观点,归纳史学界“丝绸之路”研究的动态与趋势?

材料一 宋代商人按经营类别分属不同的“行”(行会),行会作为政府助手,发挥着控制和管理商人的作用。明代,远离故土经商的人越来越多,需要把同乡人团结起来互相帮助,于是,除了原有的“行”以外,又出现了以血缘和乡谊为纽带的商帮、会馆。有的富商大贾通过这些商人组织的号召力与官僚分庭抗礼,一个商帮往往是一方经济势力的代表,他们的活动会影响一个地区的方方面面。

——摘编自《试论我国封建社会商业行会的不同特点》

材料二 1900年,清商务大臣盛宣怀提出:要“效法西欧,振起商战……尤以创设商会为入手要端。”1904年,商部上奏清廷:“纵览东西诸国,交通互市,殆莫不以商战至富强。而揆厥(揣摩)由来,实皆得力于商会。”成立商会能够“通商情、保商利。”根据商部的意见,清廷颁布了《奏定商会简明章程》等文件,成为商会成立的法律依据。到1906年,我国各地已建立商会、商务总会110个,逐渐成为各地区商人的组织。

——摘自《商会的历史演变》

材料三 到1988年,全国工商联作为民间商会,成为国营、集体、私营、“三资”等各类工商企业携手发展的社团组织。各地工商联参加政府的经济和社会发展规划研究,积极进言建议。同时,并积极反映并参与解决与非公有制经济有关的用地、乱收费、乱募捐、财产安全、法律保障等问题。90年代中期,工商联已同海外50个国家和地区的近300个工商社团建立了合作关系,还发起成立了中国与“一带一路”沿线国家商会合作联盟,71个国家的80多个商会都加入联盟中来。

——摘编自《改革开放后中国商会的崛起与发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出宋代到明代商人组织职能的变化,并说明变化的历史原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述清末成立商会的历史背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,说明全国工商联的作用。

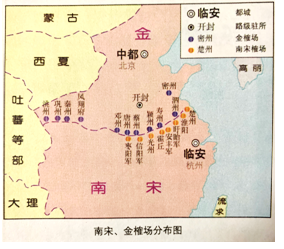

绍兴和议后,(南)宋、金开始在沿边地带陆续设立许多榷场。

材料一:《南宋、金榷场分布图》

材料二:宋对金的输出以茶为大宗,其次为南方的绢帛、麻布、木及生姜等药物。另外,宋的书籍亦是重要商品之一……金对宋的输出有皮毛、人参、甘草、马匹、盐等物品。

材料三:官办的榷场贸易不断受到双方政治斗争的影响,大部分榷场时罢时复……走私贸易仍很盛行。绍兴三十年(1160)年,官僚王淮向宋廷报告说,淮南淮北间走私贸易量非常大,蒋州的郑庄,“号为最盛”,每年从这里卖与北贾的茶不下数万引,耕牛多至七八万头。……商人为了牟取暴利,也有把军事物资,如马鞍、刀剑、犬马皮、鲨鱼等私贩到北方的。宋政府对此则严加禁止。

——材料均引自《简明宋史》

回答:

(1)根据材料一和材料二,说出榷场的特点。

(2)根据材料三,指出出现走私现象的原因是什么?其说明了什么问题?

(3)根据上述材料和所学知识,你如何看待宋金时期的榷场?

材料一 刘文帝时,王玄谟论及彭城形势“南界大淮,左右淮汴,城隍峻整,襟卫周固。自淮以西裹阳以北,经途三千,达于齐岱,六州之人,三十万户,常得安全,实由此镇。”

一一摘编自顾祖禹《论史方舆纪要二十九》

材料二 现在我们在城里见到的大街小巷的名称,有些在宋代就有了,都是以不同的生产行业为标志而命名的。如杭州的西湖与主要市区有一个吴山,吴山境内有几十个庙,叫鲁班庙……每个庙的名字都意味着一个行业或几个行业,地区也因此而闻名。一一摘编自吕振羽《中国历史讲稿》

材料三 清末民初的扬州,以知识分子为主体的一批重要的现代脑力劳动者,形成了专门职业阶层,这是扬州社会现代化的重要象征,包括教师、律师、医生、编辑、记者、作家等职业人员已有一定数量。当然,黄包车夫、挑水工、轿夫、船夫、女佣等在当时的职业中也占一定比例。——摘编自朱煜《扬州城市史研究的回顾与思考》

请回答:(1)据材料一并结合所学知识,指出古代城池所起的主要作用。

(2)材料二中宋代出现了很多“以生产行业为标志而命名”的街道和寺庙。结合所学知识指出:这一现象的出现说明了什么?这一现象在宋代出现的有利条件有哪些?

(3)据材料一、二,概括我国古代城市职能的变化。比较材料一、二与材料三,指出扬州人口构成比例的变化所反映的社会发展趋势。

5 . 阅读材料,完成下列要求。

材料中国是大豆的故乡,甲骨文中就有关大豆的记载。先秦时期,大豆栽培主要是在黄河中游地区,“豆饭”是人们的重要食物,《齐民要术》通过总结劳动人民长期的实践经验,认识到大豆对于改良土壤的作用,主张大豆与其他作物轮种。唐宋时期的文献中都有朝廷调集大豆送至南方救灾、备种的记录。大豆的种植推广到江南及岭南……从古至今,各式各样的豆制品是中国人喜爱的食物,提供了人体所需的优质植物蛋白。

1765年,大豆引入北美,最初作为饲料或绿肥。19世纪60年代,豆腐在美国开始被视为健康食品。19世纪末,大豆根瘤的固氨功能被发现,在美国干旱地区推广种植。至1910年,美国已经拥有280多个大豆品种,1931年,福特公司从大豆开发出人造蛋白纤维,大豆成为食品工业、轻工业及医药工业的重要原料。1954年,美国成为世界上最大的大豆生产国,种植面积超过一亿亩,大豆在南北美洲都得到广泛种植,美洲的农田和中国人的餐桌发生了紧密联系。

—摘编自刘启振等《“一带一路”视域下栽培大豆的起源和传播》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括我国历史上种植利用大豆的特点和作用。

(2)根据材料并结合所学知识,说明大豆在美国广泛种植的原因。

(3)根据材料并结合所学知识,简析物种交流的积极意义。

材料一 纵观中国古代“丝绸之路”的历史,大致可以将其划分为两大历史阶段。从西汉时期的张骞通西域至明代的郑和下西洋止,是第一个阶段。这一时期,虽然也有一些域外国家或地区的物产,如西域的葡萄、核桃等植物,以及胡琴等乐器传入中原地区,甚至还有一些如印度的佛教思想等也传入中国。但是,就整体过程而言,中国始终是以先进文明输出国的姿态而出现或存在的,呈现出明显的中华文明向周边国家和地区辐射和扩散的色彩。这是一种进步文明向不太进步地区的自然辐射,是一种高势能文化向低势能文化渗透与浸润的自然过程,基本上是各国间的和平、和谐发展。第二个阶段,大致自清朝初年至其覆亡止。此一时期,虽然清王朝实行了闭关锁国政策,但中外之间的联系并未完全中断。除了西方国家的商人不断来华以外,诸如荷兰、西班牙、葡萄牙、英国、法国等国家都曾派遣使节来华,力图与中国建起商贸,甚至是国家的关系。

——摘编自王开玺《古代丝绸之路的辐射力》

材料二 处于新航路和商路中心的英国是早期拓殖、奴隶贸易和争夺海外市场的主要国家,它先后打败西、荷、法,树立了海上霸权、商业霸权和殖民霸权。18世纪60年代,成为“日不落帝国”。它拥有的殖民地之广、市场之大,在当时世界上是独一无二的,世界殖民霸主地位就此确立了。有几种条件决定了工业革命首先发生在英国,但如此广阔的市场、廉价原料产地和对商品的大量需求,无疑是首发工业革命的一个强劲动力。

——摘编自杨子坤《资本主义“世界市场”史概要》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代“丝绸之路”大致划分为两大历史阶段的主要依据。

(2)根据材料并结合所学知识,指出中国古代“丝绸之路”与近代世界市场的异同。

7 . 阅读材料,完成下列要求。

材料

下面是某学者列举的“古代中国农业经济技术成就”中的参考条目(部分)

原始社会刀耕火种

春秋战国铁犁牛耕出现,掌握初步施肥技术

连种制、复种制出现

秦汉时期牛耕技术普及全国,已使用铁铧、犁壁

东汉出现一牛耕

……

隋唐五代江东犁、筒车发明,圩田

掌握水稻育秧移栽技术、南方稻麦轮作复种制

……

根据材料并结合所学知识,对该参考条目提出一条修改建议,并说明修改理由。(所提修改建议及理由需观点正确,符合历史事实。)

8 . 城市化进程代表着人类文明的进步,在其历史发展进程中呈现出多样性特征。阅读材料,回答问题。

材料一明清时期,是江南市镇发展的高峰期,明代嘉靖年间,江南市镇已有三百余个,而到了清代乾隆年间,则达到了五百多个,人口维持在万人上下……江南地区外襟长江带运河而通大海,内部水网纵横。吴江、吴县、长洲,多沿运河及支流分布,大致间距十二里至三十六里为常见模式,形成较为均匀的城镇分布……舟定、太仓、昆山多分布于冈身地带(江南的一种地形),这与该地区棉花的广泛种植和棉纺织业的发展有了密切联系。

——樊树志《江南市镇的分布、结构与网络》

材料二曼彻斯特成为19世纪的“超级都市”与区域经济中心,原因很多……曼彻斯特气候潮湿,属温带海洋性气候,全年基本都在下雨,“这里比英国其它任何地方更适合棉作物的发展”。这座城市位于艾威尔河之东,默西河从城市穿插而过,东部可直达最大港口利物浦,不但可以进口大量原材料,还可以把加工后的产品便利的运输到外地高价卖出。英国是著名的“黑乡”(盛产煤),这使得蒸汽机广泛使用,大大提高了生产效率,也让人们更加重视机械的发展。曼彻斯特已从旧式的集镇发展为英国有数的人口大城和世界工业之都。

——《从曼彻斯特看18世纪英国工业城市发展》

请回答:

(1)根据材料一,概括明清时期江南市镇的发展特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出明清江南市镇与英国曼彻斯特发展的异同。

材料一 春秋战国时期,铁制农具已在相当大范围内得到使用和推广,铁器作为一种新的生产力因素,为促进社会生产创造了条件。同时又普遍使用了牛耕。随着生产力的发展,小土地私有制逐步确立,一家一户的个体小农生产应运而生。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料二 第一次工业革命使工厂制度代替了过去的工场手工业。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门,如电力工业、汽车工业等,由于生产技术和产品结构的复杂,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求,作为超大规模企业的垄断组织出现。

——摘编自吴于廑齐世荣《世界史·近代史编》

材料三 1953年中共中央正式提出过渡时期的总路线,包括社会主义工业化建设和社会主义改造两方面内容,简而言之,就是“一化三改”的内容。它体现了发展生产力与变革生产关系的有机统一。1956年国民收入中公有制经济占92.9%,这表明社会主义公有制成为主要的所有制形式,社会主义基本制度在中国建立起来了。

——摘编自郭大钧《中国当代史》

(1)根据材料一说明春秋战国时期生产力发展的主要表现及影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出第二次工业革命的主要成就,说明两次工业革命使生产的组织形式发生的变化。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出“三改”是哪三个方面的改造。概括“三改”的历史意义。

10 . 阅读材料,完成下列要求、材料一

表

| 都城名称 | 面积(平方公里) | 重要发现 |

| 东周王城 | 9.20 | 制铜、陶等手工业作坊,房址,宫殿遗址等 |

| 曲阜鲁国故城 | 10.00 | 房址,制铜、陶等手工业作坊,宫殿遗址等 |

| 临淄齐国故城 | 18.00(大城面积) | 大城内有排水系统、街道、手工业作坊等宫殿区位于与大城相连的小城 |

| 湖北楚国都城(郢都) | 15.96 | 制铜、陶等手工业作坊,房址,宫殿遗址等 |

| 河北燕下都(燕国都城之一) | 32.00 | 宫殿、手工业作坊及居民区 |

——摘编自夏鼐主编《中国大百科全书·考古学》

材料二

开宝末,议迁都于洛。晋王(即后来的宋太宗)言:京师屯兵百万,全籍汁渠潜运东南之物蟾养之,若迁都于洛,恐水运艰阻,阙于军储。

——《邵氏闻见录》引王禹僻《建隆遗事》

诸门桥市井已开,……酒店多点灯烛沽卖,每分不过二十文,并粥饭点心,亦间或有卖洗面水,煎点汤茶药者,直至天明。……更有御街州桥至南内前,趁朝卖药及饮食者,吟叫百端。

——《东京梦华录》卷三

(l)材料一中表为考古发现的东周王城和部分诸侯国都城规模。提取材料一中的信息,结合所学知识,评述东周时期的社会变化

(2)根据材料二,提炼出北宋社会经济发展的相关信息