材料一 为防止沿海反叛势力私通倭寇,洪武四年(1371年)颁布“禁海令”。……隆庆元年(1567年),宣布解除海禁,允许民间远贩东西二洋,开放福建津州府月港,以月港为治所设立海澄县和督饷馆,负责管理私人海外贸易并征,但仍禁止对日本贸易,私自前往以“通倭”罪处。隆庆开关使民间海外贸易获得合法地位,东南沿海海外贺易进入新时期。隆庆初,仅月港一地,“所贸金钱,岁无虑数十万,公私并赖”,成效明显。明朝产品诸如丝织品、瓷器、茶叶、铁器等广受世界欢迎,致白银大量流入中国。

——摘编自《闭关锁国》

材料二1854~1856年,英国(指英国本土)出口贸易中,原材料占7%,食品占8%,工业制造品占85%。同期的进口贸易中,原材料占61%,食品占33%,工业制造品仅占6%。英国的贸易伙伴,除了欧洲国家外,主要是美洲国家及其殖民地。英国的出口工业商品,从日常消费品到各种机械设备,几乎无所不包。至于进口商品,由于英国商业信息灵通且足够了解、把握和垄断世界市场,它往往可以以最便宜的价格购买到“美洲和东欧的小麦和玉米、澳大利亚和阿根廷的肉类、丹麦的乳制品、帝国领地和中美洲的热带物产、马来西亚的锡、南美洲的铁、斯堪的纳维亚的木材等”。由此可见,海外市场的征服和开拓对英国工业是何等重要。英国国民经济已经完全是一个外向型、严重依赖国际市场的经济。

——摘编自王斯德主编《世界通史》

完成下列任务:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明朝“隆庆元年”中国对外贸易政策的内容及影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪中叶的英国对外贸易的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪中叶英国对外贸易的影响。

材料一 末作奇巧(指商业、手工业)禁则民无所游食,民无所游食则必农,民事农则田垦,田垦则粟多,粟多则国富。国富者兵强,兵强者战胜,战胜者地广。……今为末作奇巧者,一日作而五日食。农夫终岁之作,不足以自食也。舍本事而事末作,则田荒而国贫矣。

——管仲《管子•治国》

材料二(至元)二十一年(1285)年,设市舶都转运司于杭、泉二州,官自具船、给本,选人入蕃,贸易诸货。其所获之息,以十分为率,官取其七,所易人得其三。凡权势之家,皆不得用己钱入蕃为贾,犯者罪之,仍籍其家产之半。其诸蕃客旅就官船卖买者,依例抽之。

——《元史•食货志》

材料三 寇与商同是人,市通则寇转为商,市禁则商转为寇,始之禁禁商,后之禁禁寇。禁之愈严而寇愈盛。片板不许下海,骤艘巨舰反蔽江而来;寸货不许入番,子女玉帛恒满载而去……于是海滨人人皆贼,有诛之不可胜诛者。

——(明)谢杰《虔台倭纂》

完成下列要求:

(1)材料一体现的经济政策是什么?据材料一,分析推行这一政策的理由。

(2)据材料二,概括元政府在商贸领域采取的措施,并指出其主要目的。

(3)据材料三,指出明政府推行此措施的目的及实际影响。

(4)结合所学知识,指出封建社会后期政府商业政策对社会发展的影响。

材料一 明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违柴出海行为从未间断。海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的债患。时人认识到,要消除倭患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员:不断上奏,诸宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”.开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用两百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二 康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”.清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行;今若不令复来,殊非向来通商之意.慰遣之处,可以不必。”1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。

——摘编自《清世祖实录》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年开海的原因。结合所学,评析隆庆年间的开海政策。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

(3)综合上述材料并结合所学,分析明精时期对外政策的基本趋势。

材料一 乾隆晚年,英属东印度公司在英王乔治三世政府的应允下,决定改善其贸易处境,以符合他们心目中英国作为新兴世界强国的地位。马戛尔尼勋爵获派为特使,率领使节团前往中国。……这位特使一登岸,便以“朝贡团”的身份,被簇拥着浩浩荡荡前往北京。马戛尔尼拒绝在谒见乾隆时行三跪九叩礼,代之以晋见英王乔治三世时所行的单腿下跪礼和鞠躬致敬。……在 1793 年 9 月,马戛尔尼先后受到和珅与正在热河避暑山庄的乾隆的款待。在接见时,马戛尔尼要求英国享有驻节北京的权利,请求结束限制重重的广州贸易制度,开放新口岸进行国际通商,订定公平对等的关税。但乾隆与首辅钧无动于衷,对英国人的请求寸步不让。乾隆反而敕谕复信英王乔治三世,解释中国“不贵奇巧,并无更需尔国制办物件。是尔国王所请派人留京一事,于天朝体制既属不合,而于尔国亦殊觉无益。”

——【美】史景迁《追寻现代中国》

材料二 1793 年,英国政府派遣马戛尔尼使团访问中国,然而遗憾的是,乾隆大帝就是很傲慢地拒绝了英国人的要求。他的理由很简单:你们英国人的那些东西,我中华帝国都有,不需要。乾隆大帝这样说,就涉及到传统中国社会结构。传统中国,即前工业时代的中国,士阶层是传统中国的统治阶层,人数始终不多,商人阶层也不大,商业资本一直受到遏制,至于手工业者,这个阶层人数不少,但他们自生自灭,也不在政府考虑范围。最后一个阶级是农民,他们是自然经济的创造者,也是享用者,他们以最低的生活方式苟且地活着, 一代又一代。乾隆皇帝没有国际贸易的观念,不知道贸易失衡并不是单方面受害,而是影响正常的贸易,贸易的顺差不是越大越好,顺差到了一定的时候,就是问题。自马戛尔尼访华之后不到半个世纪,英国不法商人找到了鸦片去抵消贸易失衡。到 1830 年代,鸦片贸易已成为中国社会、中国财政甚至中国国家生死存亡的大问题。

——摘编自马勇《重寻近代中国》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括英国使团访华的使命、根源和清廷接待过程中所体现的体制。

(2)据材料二,概括乾隆拒绝英国使团要求的经济原因及其后果。

(3)据上述材料并结合所学知识,评述“马戛尔尼使团访华”这一历史事件。

材料一 清初海禁政策造成了严重的消极影响,也成为当时经济萧条的重要原因之一。 康熙十七年(1678年)十二月,三藩中平南王尚之信降,粤东底定。康熙二十二年六 月,清廷统一台湾。浙、间、粤等省地方大吏及派往沿海展界之官员俱主张开海贸易。 康熙二十三年九月,康熙帝以有益“闽粤边海民生”为念而降旨重开海外贸易。翌年, 设立江(上海)、浙(宁波)、闽(漳州)、粤(广州)四海关。乾隆二十二年(1757年),清政府下令关闭三关,仅留广州一关通商。

——摘编自张岂之《中国历史・元明清卷》

材料二 种种迹象表明,清朝的最高统治者包括康熙这样的明君,对于当时世界的大势,对于发展外贸与正在崛起的西方各国展开商业竞争,是缺乏足够认识的,传统的内陆文明与小农思想指导下的对外政策,进取不足而保守有余,处处以防范为主,所谓“非我族类,其心必异”,以天朝大国乃世界之中心自居,视外国为蛮夷,居高临下地加以提防。

——樊树志《国史概妥》

完成下列要求:

(1)据材料一,分析康熙帝调整海外贸易政策的背景,并指出其着眼点。

(2)据材料一,概括清朝前期的海外贸易政策调整的脉络、特征,并据材料二分析其 制约因素。

材料一 在广州,政府设立了公行,保证对外贸易的垄断权,对海关监督,即皇帝的商业监督来说,公行是税收的保证……而对国家来说,公行则是控制另一类挑战者——西方人——的工具。

——【美】魏斐德《大门口的陌生人》

材料二 由于费正清(美国历史学家)受到英国人海关税务司马士的影响,只从英国、英籍税务司所管理的洋关角度来看清朝的海上贸易,造成了朝贡体系论认为清代中国是采取闭关自守的广东一港贸易制度,认为中国的洋行商人(即公行)就像西方近代以前的垄断商业组织基尔特(Guild),于是已经进到近代的英国,在工业革命的需求下,亟需打破处于“前近代”的清朝通商制度。这都是西方中心主义论下的误解。事实上,清朝的通商制度不仅止于海上部分,还有陆路贸易、使节团贸易,而就算是海上贸易也不是只有广东一港,就连中国的洋行商人也不是垄断集团,自然不同于西方的基尔特。

——王建郎、黄克武主编《两岸新编中国近代史·晚清卷(上)》

完成下列要求:

(1)材料一认为清朝“公行”的基本职能是什么?

(2)根据材料二,指出中西方学者关于清朝通商制度的主要观点分别是什么。

(3)综合上述材料,就西方学者有关“公行”的历史视角谈谈你的认识。

材料一 几乎没有人否认,欧洲人所谓的新旧世界之间全新而复杂的交往变成了人类历史上的一个重大事件。……新的富裕商业阶级在欧洲大西洋沿岸成长起来。……欧洲由于采用美洲的马铃薯而人口增加。

——(美)R.R.帕尔默《现代世界史》

材料二 欧洲的政治思想、科学、哲学、文化风尚和人民也广泛散布于全世界,对现代的政治、社会和文化生活提供了既有建设性、又有破坏性的典范。

——(美)R.R.帕尔默《现代世界史》

材料三 1800~1900年中、欧工业生产总值占世界份额比重表。

| 1800年 | 1830年 | 1860年 | 1880年 | 1900年 | |

| 欧洲 | 28.1% | 34.2% | 53.2% | 61.3% | 62.0% |

| 中国 | 33.3% | 29.8% | 19.7% | 12.5% | 6.2% |

请回答:

(1)材料一反映了西欧的哪些历史新现象?并结合所学知识,分析这些历史现象产生的原因与哪一重大历史事件有关?

(2)结合材料二和所学知识,列举17、18世纪欧洲风尚在政治、经济方面的具体表现。

(3)依据材料三,指出中国、欧洲工业生产总值占世界份额的比重发生了怎样的变化?结合所学知识分析中国变化的政策因素?

(4)综上所述,你认为对当今经济建设与发展有何启示?

材料一 明清农村虽然还是一种以家庭为单位的小农经济,但这一时期的小农经济与市场的联系日益紧密。农民已经不再仅仅是在自给自足之余,将自己的农产品拿到市场上出售,而是更多地依赖于市场。农户在种植粮食作物之外,都普遍开始种植旨在交换的经济作物,如棉花、烟草乃至经济林木,并开始对农产品进行加工。一部分农民由于经营有道、扩大生产而成为“上农”一部分农民则从自耕农下降为佃农或雇工。一般租佃关系普遍采用契约的形式,以分成或定额的方式纳租。

——选自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 江浙是以棉、丝加工之类的支柱产业为基础的全国市场的中心,明后期和清前期,江浙布、丝手工业已发展到相当规模,企业数量多,规模较大,产品衣被天下,导致棉花、棉布、生丝、丝织品成为在全国范围内流通的大宗商品……江浙是多数大宗商品(茶叶除外)贸易的中心,辐射向全国……以江浙为中心的全国统一市场在19世纪初已构成。

——罗肇前《全国统一市场形成于19世纪初——兼论明清手工业和商品经济的发展》

材料三 史学家戴逸指出:“18世纪的康乾盛世,貌似太平辉煌,实则正在滑向衰世凄凉,可当时中国没有人认识这一历史真相。历史的悲剧只有在悲剧造成以后很久时间,人们才会感到切肤之痛。”

请回答:

(1)据材料一,概括明清时期中国农村经济的新变化。

(2)据材料二,概括指出明清时期江浙地区出现的经济新现象。结合所学知识,分析这些新现象出现的原因。

(3)材料三中作者说“实则正在滑向衰世凄凉”的经济依据是什么?结合所学知识,分析“实则正在滑向衰世凄凉”的政策原因。

材料一:明太祖多次颁布禁海令,严禁濒海军民“交通外番,私易货物”。明成祖即位后,沿袭海禁政策,并奉为祖宗法度。此后,明廷三令五申,禁止人民私自出海贸易。然而,屡禁不止,民间开海呼声与违禁出海行为从未间断。嘉靖二年宁波争贡之役与二十八年走马溪事件发生后,海上走私贸易愈禁愈盛,尤其是自嘉靖三十一年起,开始了长达十五年的楼患。时人认识到,要消除楼患,保卫海疆安全,最好的办法是疏而非堵。闽、浙、粤三省官员不断上奏,请宽海禁,与主张严禁的官员开启了长达数十年的开海与禁海之争。隆庆初年,明廷同意福建巡抚涂泽民所奏,宣布开放海禁,漳州、泉州之民“准贩东西二洋”。开海政策持续五十余年,不仅在明后期福建社会经济发展及对外关系中发挥了重要作用,而且是对沿用两百年之久的海禁政策的否定,推动了海外贸易发展。

——摘编自涂丹《明代禁海与开海之争》

材料二:康熙时本有四口通商的规定,但几十年间,外国商船绝大多数开赴广州贸易,形成了固定的贸易路线和惯例。乾隆十二年(1717年),西班牙商船到福建、厦门贸易。当地官吏认为“吕宋(指西班牙)为天主教长,漳泉风俗浇漓(民风不淳朴)。此等夷船终不宜使之源源而来,拟俊夷船回掉之日,善为慰遣,不使复来”。清廷的复示是:“此等贸易,原系定例准行,今若不令复来,殊非向来通商之意……慰遣之处,可以不必。”……1757年十一月初十日,乾隆正式颁布谕旨,明确宣布:“嗣后口岸定于广东,外来商船只许在广东收泊交易,不得再赴宁波。”

——摘编自《清实录》完成下列要求:

(1)据材料一,指出隆庆初年明廷开海的原因。结合所学知识,评析隆庆年间的开海政策。

(2)据材料二,指出乾隆初年福建地方官员和清廷在对待西班牙商船贸易问题上的分歧。结合所学知识,分析乾隆后期从“四口通商”转变为“一口通商”的原因。

(3)综合上述材料,结合所学知识,分析明清时期对外政策的基本特征。

材料一 (春秋)战国时期,商业思想呈百家争鸣的局面,主要有否定商业,限制商业,肯定商业三种商业思想……孔子不反对人们从事商业活动,也不反对正常的商品流通,而是在许多场合都给予肯定。孟子从社会分工的角度说明了商品交换存在的必然性和重要性。他认为个人不能仅靠自己的劳动来生产本人所需要的一切产品,如果否定商品交换,相互依赖的各种生产者的生产和生活都会陷入困境,使社会退回原始时代去。

——魏向远《我国古代商业思想和政策的历史演变》

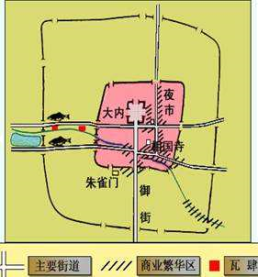

材料二 北宋东京城简易图

材料三 洪武四年十一月丙戌,诏“仍禁濒海居民不得私出海”,“凡将马牛、军需铁货、铜钱、缎匹、绸绢、丝绵,私出外境货卖及下海者,杖一百。挑担驼载之人,减一等。物货船只并入宫”……清朝时为了推行抑商政策,采取大量对商业、手工业、运输业的禁止或者限制措施,如用行会制度限制工商业自由发展。清政府就是利用这种制度对从事国内贸易的商业资本进行有效的垄断与控制,从而达到既能使商业资本为封建政治、经济服务,又能对商业资本瓦解封建经济的作用进行限制的目的。

——史慕华《中国古代的重农抑商思想与政策探究》

完成下列要求:

(1)据材料一,指出春秋战国时期儒家肯定商业的原因,结合所学知识推断否定商业、限制商业的分别是什么学派,并简述理由。

(2)据材料二所示地图,结合所学知识,指出宋朝城市商业活动的特点,分析其对居民文化生活的影响。

(3)据材料三,概括明清时期政府抑制商业的表现和根本目的。综合上述材料与所学知识,谈谈你对古代商业政策变化的认识。