材料一 贝多芬为了这份乐谱,还在继续努力地工作着,然而,一年之后,这份乐谱仍未能完成。到了1823年夏天,贝多芬想到在最后一乐章中用合唱作结束,而主题则是用管弦乐器引出来,但仍有困难阻挠着。辛德勒写道:“当他到了第四乐辛的时候,开始了从未见到过的挣扎,他的目标是要找到一个字来介绍席勒的颂词。有一天,他进入了房间,高声地叫喊着:“有了!我得到了它!他将草稿薄给我看,上面写着:“让我唱着席勒的不朽的歌“兄弟”!这个词语经过我多少次的审慎思考才最后如愿以偿的啊!”

——摘自杨林、晓阳《贝多芬传》

材料二 德国工业命起步较晚,但进展很快。在第一次工业革命还没有结束时,德国又开展了第二次革命,铁路网的形成,把德国沿海与内陆、原料产地与工业中心、城市与乡村都连接起来。随着中央集权政府的建立,德国经济开始真正进入高速发展时期。德国通过强有力的政权推行经济体化.德国人在吸取最新科技成就的基础上,突出地表现了自己的创造力。19世纪后半期,德国在学习外国先进科技的同时,完成了科学研究向应用方向的转变,这些因素最终促使德国在工业革命浪湖中后来居上,成为第二次工业革命的中心。

——摘自李富森《试论德国成为第二次工业革命中心之原因》

材料三 事实上,在所有欧盟成员国中,德国是欧洲统一最积极的倡导者。这是因为二战后德国人接受了这样一个观点,即建立一个统一的欧洲并使德国成为欧洲大家庭中的平等伙伴,才是促进本国经济发展,重新获得世人尊敬的最佳路径.坦率地讲,回首往事,所有欧洲国家都对德国可能重新强起成为政治和经济超级大国而恐惧。为了克服这种不利因素,德国积极地参与了双边合作和欧洲的统一进程,尽管德国执欧洲经济发的牛耳,但它一直进免在欧盟的外交与安全政策的制定方面单方面行动。

——摘自霍尔斯特・罗力《欧盟超国家职能及德国在欧洲统一中的作用》

(1)根据材料一并结合所学,指出贝多芬作品的名称与地位,并分析该作品所代表的文艺思潮产生的影响。

(2)根据材料二概括推动德国成为第二次工业革命中心的因素。列举德国人在完成科学研究向应用方向转变的两项重大成果。

(3)根据材料三并结合所学,概述二战后德国赢得世界尊敬的原因,并从二战后德国经济模式的变化来说明其如何能“执欧洲经济发展的牛耳”。

材料一 从1900到1929年,电力工业由一个不那么重要的部门,上升为美国第二个最重要的经济部门。电力生产从六十亿千瓦小时提高到一千一百七十亿千瓦小时;提资额增至近一百二十亿美元;总收入近二十亿美元。三十年代增长较慢,但在1940年,电力生产已近一千八百亿千瓦小时;投资额一百五十五亿美元;总收入近三十亿美元。1912年,只有百分之十六的美国家庭使用电力,到1940年,使用电力的家庭已近百分之七十九。而且,涡轮发电机、电动机、电器以及电气装置的制造,几乎一夜之间就成为头等重要的工业。1919至1929年是该工业发展最快的时期,其产值由九亿九千七百九十六万八千美元增至二十三亿零九十一万六千美元。1939年该工业产值为十七亿三千万美元。

——摘编自阿瑟·林克《1900年以来的美国史》

材料二 为适应工业发展特别是新工业地区建设的需要,必须努力的发展电力工业,建设新的电站和改建原有的电站。第一个五年计划期间,将以建设火力电站为主,同时利用已有的资源条件,进行水利电站的建设工作,并大力地进行水力资源的勘测工作,为今后积极地开展水电建设准备工作。五年内,电力工业限额以上的建设单位共107个,其中电站92个,输电工程和相应的变电工程15个。在92个电站中,属于苏联帮助设计的有24个。五年内,对长江及其主要支流和拉萨地区的水力资源的利用,将进行必要的准备工作。一九五七年全国发电总量将达到159亿度,比一九五二年增长119%。其中:中央国营占87.72%,公用事业和居民用电增长79%。电站的建设和电力网的形成,将在主要的经济区域内初步地奠定动力基地,逐步地使各该地区的工业得到安全的、廉价的、充分的电力供应,为今后国家经济建设的进一步发展准备动力条件。

——据中共中央文献研究室《建国以来重要文献选编》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国电力工业发展的状况及原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析新中国“一五”计划期间电力工业的特点及其意义。

材料一 在过去的半个世纪中,中外许多学者从各自的研究中和从不同的方面,都得出了“中国经济在宋代出现飞跃,达到了顶峰,而后发展减缓,最后陷于停滞”的结论…宋代城市的商业已形成了庞大的网络,这一网络是由点到面的结合形成的,点是深入都市的坊巷和遍布全城的各种商肆,面即是铺店林立、位于全城的中心地区的商业区。那种不受时间和区域限制的商业活动在宋代出现了,不仅在城里可以设立商铺,就连城郊和乡镇也有了草市。由于开封地处汴河、蔡河、金水河、五丈河和金水河的交汇处,全国各地尤其是东南一带的物资可以很方便地运抵京都,从而使开封处于“天下之枢”“万国咸通”的有利地位。茶坊酒肆内金翠耀目,其菜肴可谓是“八方争凑,万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易,会寰区之异味,悉在庖厨”。南宋时的都城临安,同样也是四方商旅云集,天下诸货交汇,商业发达,买卖生意昼夜不绝。来自海外的各色奇珍异宝、日用品和香料等物,都可以在这儿买到。

一摘编自杨孝鸿《中国时尚文化史·宋元明卷》

材料二 1870-1913年,世界工业生产增长4.1倍,年平均增长率达到3.9%。这时的工业生产基本上集中于美、德、英、法四国。随着美、法、德等国变成工业国,即进入“世界城市”的行列,在扩大了的国际分工体系中,英国已不再拥有垄断地位。工业国与农业国之间的垂直型国际生产分工,就是宗主国与殖民地附属国之间、“世界城市”与“世界农村”之间的分工。

——摘编自郭吴新《20世纪初期的世界经济格局》

(l)根据材料一并结合所学知识,分析“中国经济在宋代达到了顶峰”的原因及表现。

(2)依据材料二并结合所学知识,归纳20世纪初世界贸易格局的特点。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代西方资本主义经济发展相比,“中国经济最后陷于停滞”的政策因素。

材料一 汉代的海上丝绸之路从今天广东出发,可达东南亚和南亚。汉在徐闻县南七里(今广东徐闻县),置左右侯官管理。汉武帝时有外国使者来进献,汉武帝派译长带上黄金和丝绸出海,到这些国家交换明珠、璧琉璃、奇石、异物。

两宋的海上丝绸之路从泉州和广州等地南下,可达东南亚和南亚,通过今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸,除主干道外,还有许多支线。两宋先后在广州、泉州、明州、杭州、密州等12处设有市舶司,专司外商货物税,还制定市舶条款或市舶法,不许官员权贵经营海外贸易、买舶商货物。进出口货物达400多种,进口商品有香料、珍珠、象牙、药材等,主要出口纺织品、金属及其制品、陶瓷品、茶叶等商品,外贸分官营与私营,以后者为主。

——摘编自齐涛《中国古代经济史》

材料二 工业革命推动资本主义世界市场基本形成。随着英国世界殖民霸主地位的确立,广阔的殖民地为其带来巨大的市场和商业利润,工场手工业不能满足市场的需要,在18世纪下半期以蒸汽机应用为标志的工业革命兴起了。机器大生产的产品远远超出国内市场的容量,需要更广阔的国际市场,工厂生产需要的原料多来自世界各地,同时工业革命也为工业资产阶级提供了便捷的交通手段及轰开落后地区大门的坚船利炮。在工业革命推动下,资产阶级的全球扩张把整个世界联系为一个整体。马克思在《共产党宣言》中这样描述资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷进文明中来了。它的商品的低廉价格,是它用来摧毁一切万里长城,征服最野蛮、最顽强抵抗的仇外心理的重炮。

——何兰《资本主义世界市场的形成及殖民体系研究》

(1)根据材料一,概括海上丝绸之路的历史变化的特点。

(2)综合上述材料并结合所学知识,从市场规模、形成方式、主导国家、商品类型和市场作用等方面分析中国古代丝路架构的市场与19世纪中期的世界市场的区别。

材料一 美国的铁路建造所需投资十分巨大,远远超出当时的私人投资者力所能及,所以铁路创办人便通过发行股票和债券向国内外投资者和州、联邦政府求助。政府提供的最大帮助是提供公共土地,这使得铁路公司获得了发行债券的信用和保证。美国最初的铁路都是成百上千家小公司创办和经营的,先后修建了近30万公里的铁路,并形成了全国铁路连网。但到1906年,七个铁路集团控制着全国总里程的三分之二。钢轨的需求促进了美国钢铁工业的迅速发展。由于铁路的修筑,短短的几十年间,美国的工业中心往西移动了三百五十多公里,而工业中心西移,使工厂得以广泛采用优质矿藏,提高了劳动生产率,这也是美经济发展的一个重要原因。

——摘编自牛可《1870年以后的世界历史》

材料二 1840年前后,有关铁路的知识开始从西方传入中国。在70年代之前,尽管西方列强多次劝诫中国修筑铁路,但都遭到了清政府的拒绝。1876年,中国土地上出现了第一条由英国人修筑的铁路——吴淞铁路,清政府以“妨碍我风水”为由,仅一年就把它拆除。从19世纪70年代起,洋务派为了解决运输特别是煤矿运输,将修筑铁路的问题提上日程。孙中山认为“建设最要之一件,则为交通。以今日之国势,交通最要者为铁道,如人之有手足,始可以行动,始可以做事。现以全力筹划铁道,即为国家谋自存之策”。国人对铁路的认知发生了从“贻害无穷”到“利国利民”的根本性转变。

——摘编自杨勇刚《中国近代铁路史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明美国铁路建设的特点并分析铁路建设的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代中国铁路建设和美国的不同之处,并分析铁路建设对近代中国的影响。

材料一 “城市”是由“城”与“市”这两个事物、两个功能要素结合为一的产物。《说文》中载:“城,以盛民地”。“市,买卖之所也”。中国农业时代的城市以政治行政管理功能为主,“城”的分量不仅大于“市”的分量,而且“市”的部分明显从属于“城”的部分。这些传统城市都是以绝对权力为基础,通过强制性贡赋等形式来维持城市运行。

——摘编自唐茂华《东西方城市化进程差异性比较及借鉴》

(1)根据材料一概括中国传统城市中“城”与“市”的关系。请以唐朝和宋代的史实说明农业时代的“城”与“市”关系的演变。

材料二 以下两图反映了19世纪后期英国伦敦的城市风貌

(2)依据材料二并结合所学知识,分析工业革命给伦敦的发展带来了哪些影响?

材料三 “(第一次工业革命)不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。资产阶级运用产业革命造就的廉价商品,利用先进的洋枪洋炮,叩开了闭关自守的古老国家的大门。(第二次工业革命)资本输出使输入地区人民受到沉重剥削,……国际垄断同盟形成,它们在经济上分割世界……对经济全球化进程起有不可忽视的作用。”

——陈钦庄、计翔翔等《世界文明史简编》

(3)据材料三和所学知识,指出两次工业革命为世界市场的形成提供了哪些有利条件?

材料一 随着美洲和通往东印度的攸线的发现,交往范围扩大了,工场手工业和整个生产运动有了巨大的发展。从那里输入的新产品,特别是进入流通的大量金银完全改变了阶级之间的相互关系,并且沉重地打击了封建土地所有制和劳动者;冒险的远征,殖民地的开拓,首先是当时市场已经可能扩大为而且日益扩大为世界市场,所有这一切产生了历史发展的一个新阶段。

——摘编自《马克思恩格斯选集》

材料二 19世纪五六十年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家。它们围绕着一个巨大的工业中心——英国到了19世纪末20世纪初,由于一批新工业国家的兴起,英国的贸易垄断地位被打破,世界贸易形成了多中心的新格局。英国消费它们的原料,同时供给工业必需品。1913年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国15%,美国11%,德国13%,法国8%,俄国4%。1870〜1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多,这说明工业发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史•近代史编K下卷)

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“随着美洲和通往东印度的航线的发现”的积极影响

(2)根据材料二,指出19世纪末20世纪初世界贸易发展的特点。

材料一:到16世纪末,西班牙的物价比16世纪初平均上涨了4.2倍,法国物价指数比16世纪初高倍,英国高2.6倍,荷兰高3倍,阿尔萨斯、意大利和瑞典高将近2倍

——萧国亮、隋福民著《世界经济史》

材料二:从15世纪末开始,农村中的一些土地贵族就以暴力驱赶农民,大规模地圈占村社的公地和农民的耕地,使之成为牧场。他们仅雇佣少量、工资低微的农业工人放牧羊群,使大部分农民失去生机,沦为流民。然而,谁也没有想到,恰恰正是这一具有英国特色的圈地运动,使英国古老的封建经济结构在无声无息中,居然向新兴的资本主义经济结构发生着转变。

——钱昌明《英国是怎样成为“日不落帝国”的》

材料三:工业革命的原料是煤、铁矿石、棉花和羊毛,粮食则是小麦,所有这些,核心国都可以丰富地生产出来。……说核心国的工业革命不依赖外围国,这绝不是夸大其词。到19世纪将近结束时,形势发生了变化,新技术需要电线用的铜,自行车和汽车车轮用的橡胶,内燃机用的石油(主要来源于外围国)。人口的扩大,收入的成倍增长增加了对茶叶、咖啡、可可等的需求。

——摘编自阿瑟·刘易斯《增长与波动》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,简析推动16世纪欧洲物价上涨的主要因素。从社会转型角度,分析物价上涨对欧洲社会产生的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“圈地运动”中劳动力的转移情况及对英国经济的影响。

(3)据材料三,指出19世纪末核心国与外围国之间贸易关系发生了什么变化?依据材料并结合所学知识,指出这一变化出现的原因。

伴随着分类和统计技术的进步,地图开始多角度地展现传统实力的各个要素。如人口地图、资源图、军备图等。上图是根据 19 世纪末到 20 世纪初跨大西洋移民潮所做的示意图。20 世纪初和 20 世纪的 30 年代移民潮出现断断续续的现象。二战后出现了大规模到欧洲寻找工作的场景。到 20 世纪 70 年代,几乎所有西方国家都对外来移民关闭了大门,这种突然关门政策打断了传统的移民流动。

——[法]玛丽·弗朗索瓦·杜兰等《全球化地图》

依据图文材料并结合所学知识,对 19 世纪末以来的移民变化做出相关分析。

材料一 汉代开辟了陆上丝绸之路和海上丝绸之路。《汉书·地理志》记载,汉代商人的海上贸易已包括了全部南海诸国和整个印度洋区域,并远伸到西亚乃至欧洲。……隋唐时期全国统一,陆路丝绸之路除沿袭汉魏时的南路、北路外又增加新路,并出现了登州、扬州、明州等著名港口,唐朝在广州首次设市舶使管理海外贸易……两宋时期,北方少数民族政权强大,宋政府对海上贸易采取支持、鼓励的态度,……与宋朝有海上贸易往来关系的国家多达60个以上,……

——齐涛《中国古代经济史》

(1)根据材料一归纳中国古代对外贸易的特点。

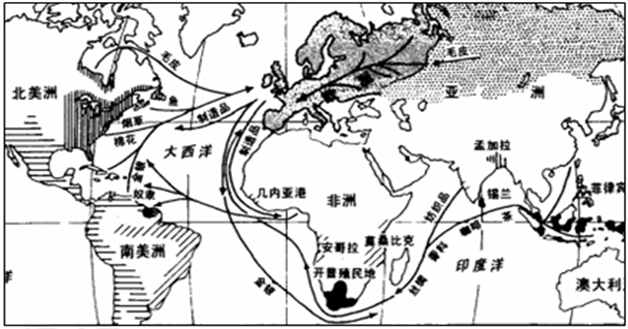

材料二 1500年以后欧洲商队路线图

(2)根据材料二和所学知识,指出16世纪初—18世纪中期欧洲的海外贸易中心和贸易方式。

材料三 在19世纪50年代~60年代,卷入世界市场的大多是农业占主导地位的国家,它们共同围绕着一个巨大的工业中心——英国。……从1870年至1913年,原料和工业制成品的贸易额都增加了两倍多,这说明发达国家和初级产品生产国家之间的国际分工以及世界各国之间的相互依赖程度都加强了。其中1900年,各主要资本主义国家在世界贸易中所占的比重为:英国19%,美国12%,德国13%,法国9%。

——马世力《世界史纲》

(3)根据材料三,概括19世纪中期到20世纪初世界贸易的特点。

材料四 新丝绸之路经济带,……包括西北五省区(陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆)和西南四省区市(重庆、四川、云南、广西)。东边牵着亚太经济圈。西边系着发达的欧洲经济圈,被认为是“世界上最长、最具发展潜力的经济大走廊。”

材料五 东南亚地区自古以来就是“海上丝绸之路”的重要枢纽,中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

——节选2013年10月3日中国国家主席习近平在印度尼西亚国会的重要演讲

(4)根据材料四、五和所学知识,概括当前中国提出“一带一路”战略的有利因素。