材料一 纪六七十年代,由于外国资本主义的刺激和封建经济的某些破坏,一部分商人、地主和官僚开始投资新式工业,主要出现在缫丝、棉纺、煤矿、船舶修造等业。在民族工业产生时期,地主和官僚的投资占一半左右,买办投资亦占颇大比重。但在20世纪以后,就主要是商人投资了。华侨回国兴办实业,占有相当重要地位;在爱国主义的思潮下。有不少工程技术人员和有志之士在艰难中集资创办新式企业。民族资本受帝国主义、封建主义、官僚资本主义的限制和压迫,同它们之间存在着矛盾和斗争。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》等

材料二 次世界大战期间,民族工业利润优厚,民族资本家称之为“黄金时代”。1914~1919年间工矿业投资约有1亿元,棉纺织等行业繁荣,直到1922年。民族资本主义虽然有了进一步发展,但比之具有垄断性的外国在华资本则膛乎其后。最有发展的华商棉纺织业也难与日、英在华纱厂竞争。20世纪20年代,民族工业一度出现萧条。20世纪30年代中期,民族资本恢复活跃,发展到高峰,估计工矿交通运输业的资产净值在13亿元左右。20世纪30年代后期到40年代末,受到战争的影响,民族资本主义趋于萎缩,甚至处于破产的边缘。

——摘编自杨宁一主编《历史学习新视野、新知识》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国民族工业产生的历史背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出近代中国民族资本主义发展的特点并简析其影响。

材料一 明季末年,“潘侃(徽州商人),少时随着伯父、叔父入蜀经商,后又从父亲手里领取了少量资本,转贩于荆(湖北荆州)扬(江苏扬州)吴楚之间,不久成为大富翁”。此后,他的两个儿子继续从事父亲的事业,“家业大饶”。

——摘编自张海鹏、王廷元《徽商研究》

材料二 1831年,两江总督兼管两淮盐政陶封革除淮盐积弊,改行“票法”,靠盐业专利发迹的徽商开始衰败。典当业也因左宗棠垄断及外国银行的侵入而中落。茶、木两商则由于鸦片战争和太平天国运动的影响,连年亏损。尤其是随着帝国主义入侵,外资渗入,国外商品倾销,徽商经营的行业大多被其替代。同时与帝国主义、军阀官僚联系密切的广东、江浙财阀开始兴起,只掌握传统商业知识、技能的徽商,在商业领域逐渐失去其操纵、垄断和独占的地位,开始走下坡路。

——摘编自庞利民《晋商与徽商》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述潘侃及其后代“家业大饶”的社会条件。(不得摘抄材料原句)

(2)根据材料二并结合所学知识,分析致使徽商“开始走下坡路”的因素;说明徽商当时“自我救赎”的办法或途径。(不得摘抄材料原句)

材料一

——摘自张东刚《政府消费支出变动与近代中国经济的增长》

材料二 1800年前,世界经济是多中心的,中国是中心之一。在近代世界经济体系中,欧美国家是中心区,中国由世界经济体系的中心之一逐渐边缘化,成为欧美国家制成品的销售地和原料产地;由于缺少先进的交通工具、运输费用昂贵、“厘金”制度阻碍、西部产品质量不佳等原因,东部沿海和西部内陆之间的经济发展差距大,西部内陆成为东部沿海制成品的销售地和原料来源地。这样,在东部沿海和西部内陆之间也形成了中心-边缘关系。

——摘自王列辉《中心-边缘:近代中国经济格局的转变》

(1)根据材料一,概括近代中国政府消费的变动趋势及特征。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析近代中国经济格局从中心走向边缘的原因。

材料一 中国早期民族企业

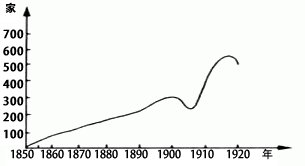

材料二 中国民族资本主义企业变化

材料三 第一次世界大战期间,江苏南通人张謇创办的南通大生纱厂等企业发展很快,仅大生纱厂一、二厂,到1921年就获利白银一千六百多万两,其中三分之二是在大战期间获得的。但到20年代中期,张謇的企业就每况愈下了.

(1)材料一中民族企业与明代“机房”相比,最大的不同点是什么?其分布地点具有什么样的特点?

(2)从材料二所给的图示中,你能获取哪些有效信息?

(3)根据材料三,说说为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又衰落下去?

材料一英国议会于1721年颁布了《印花布法案》,禁止包括来自印度、中国等地的棉布进口,但并不禁止棉花进口。19世纪30年代之后,英国政府逐渐废除各领域的商品进口禁令,并逐渐降低关税甚至实现零关税。1853年,英国纺织业供应世界棉布求量的45%,它所消费的棉花则大部分来自美国南部,其余来自埃及、印度、巴西等

——据杰里·本特利《新全球史》等改编

材料二19世纪70年代,一部分官僚地主和商人萌生了“设局仿造布匹,冀稍分洋商之利”的动机,然而直到90年代,以1890年建成开工的上海机器织布局、1892年投产的湖北织布官局为标志的中国近代机器稀纺织业才在千呼万咬般的难产中真正诞生。1890-1910年间民族机器棉纺织业共设立工厂27家……民族机器纺织业的产生是“突发式”的,这一点从上述企业的主持人或创办人身份可以看出,它们都是缺乏手工棉纺织业主经历的业外者创办的,有官僚、士绅、买办、商人等,却没有棉纺织业手工工场主身份。

——彭南生《中国早期工业化进程中的二元模式》

(1)根据材料一,指出英国棉布进口政策的变化,并结合所学知识分析这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括中国近代机器棉纺织业兴起的特点,并结合所学知识分析近代机器棉纺织业兴起的影响。

材料一 当时清政府财政因巨大的赔款陷入严重的困境,兼以官办工业毫无成效,无一不是亏蚀累。它不得不在1895年命令各省督抚对所办局厂“迩应从速变计,招商承办”儒以线和国内阶级斗争。不久,它又命令各省设立商务局,主持设厂;发章程,奖励民营,从立法上奖励私人投资设厂。

——张国辉《洋务运动与中国近代企业》

材料二 怎样搞工业化是民国南京政府主要思考的问题,工业化的重点一开始就被确定在重工业上。…至于具体操作,最突出的是政府于30年代新纽建了资源委员会,从资源委员会1936年和1937年的实际建设活动来看,主要集中在与军事工业密切相关的钢铁、冶金、燃料、电力、机械、电器、化学等基本工业领域,其活动地区是以江西、湖南、溯北为中心并及四川、云南、陕西、甘肃等省。

——陈勇勤《中国经济史》

材料三 率先由德国政府提出的工业4.0时代,是继工业1.0机器代替人工时代、工业2.0的流水线时代、到工业3.0高度自动化时代,又一个新纪元的开始。数据化、智慧化、网络化成为工业4.0的关键词。2014年11月4日,中国首套工业4.0流水线亮相第十六届中国国际工业博览会。这标志“中国制造”将逐渐向“中国智造”升级。

(1)根据材料一,概括清政府对官办和民营工业分别制定了怎样的政策?结合所学知识,分析制定这些政策主要目的是什么?

(2)材料二中,国民政府的工业化政策有哪些特点?并分析其影响。

(3)结合所学知识,分析推动我国工业4.0时代的有利国内外经济条件。

材料一 明清时期,随着经济中心的进一步南移,江南已成为中国社会经济、文化最发达的地区,其中的重要表现是江南市镇的普遍兴起。在经济中心的转移过程中,中国的经济社会也开始了依次向商品经济和市场经济的转型。“中国近世社会始于16世纪。”

——摘编自安涛《从中心到边缘:明清以来朱泾镇经济社会转型》

材料二 中国的资本主义近代工业大多分布在城市,尤其是沿海、沿江一带的城市。广大的内地与之相比则远远落后。从1895年至1913年的统计资料看,这18年所建立的549家厂矿企业中,沿海城市占61.35%,内地仅占38.65%,至于西南、西北边疆地区则几乎没有新式企业。

——摘编自陈曼娜、陈伯超《论近代中国社会结构的转型》

材料三 1992年,党的十四大报告确立了建立社会主义市场经济体制的改革目标,提出了大力发展非公有制经济包括个体经济.私营经济、外资经济,多种经济成分长期共同发展;1997年,党的十五大报告将非公有制经济作为我国社会主义市场经济的重要组成部分。这成为城镇个体经济.私营经济等非正规经济迅速发展的“加速器”。

——摘编自胡鞍钢、马伟《现代中国经济社会转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明“中国近世社会始于16世纪”的依据。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国近代社会经济转型的特点及其主要成因。

(3)根据材料三并结合所学知识,简析现代中国社会经济转变的表现及影响社会经济转型的因素。

材料一:旧的封建传统的政治、经济、文化开始被打破,新的因素成长了,正是因为有了这些新因素,中国社会才向前跨进了一步。总的来说就是:近代中国是这样一个过渡时代。

——《中国近现代史(二十五讲)讲义》

(1)结合所学概括材料一中的“过渡”在经济上的表现,并指出其在政治、思想文化方面的进步影响。

材料二:19世纪末20世纪初,革命形势的发展使清朝从中央到地方的各级官吏惶恐不安,“无业游民生计日绌……民不聊生,人心思变”。为此,清政府从减免赋税方面对各地推广和改良手工业的做法予以支持;在“振兴实业”的口号下,清朝中央和各省掀起了一股兴办工艺传习机构的热潮。各省工艺局传习科目不是适合于出口贸易的初加工手工业,就是具有本省特色的民族传统手工业,其主旨在于传授谋生手段、化除“游民”,达到教养兼施的目的。1905年11月,商部颁发《出洋赛会通行简章》,鼓励商人参加国际赛会,对参赛货物免去关税。晚清在近代手工业经济中实现了角色的转换,这是一种积极的行为。但晚清政府没有、也不可能认识到近代手工业作为传统与现代之间的中间经济的地位和功能,从而就手工业向现代工业的过渡转化这一关键问题采取治本之方。

——据彭南生《晚清手工业经济中的政府行为》

(2)根据材料二并结合所学知识,指出19世纪末20世纪初影响晚清手工业政策的时代因素,并简要评价这种政策。

材料三:轮船使商业贸易流通渠道发生了实质性变化,1881年进出汉口装运茶叶的远洋轮船有30艘,吨位达48670吨;汉口至宜昌轮运航线的出现,使货物运转日期缩短了一个月……但是轮船不可能迅速而彻底的将传统木船挤出近代商品流通渠道,以1881年为例,汉口进出船只中,木船为250艘,吨位达41887吨;外国租赁木船为127艘,吨位达11289吨。武汉地区以土货进出口为主轴的市场,基本上依傍木船运输。

——任放《近代两湖地区的交通格局》

(3)根据材料三,指出19世纪末湖北航运业的格局变化。这说明了什么?

材料四:明清时期,扬州地区形成了一个积累大量财富的商人群体——淮扬盐商。盐商奢靡之风盛行,周边乃至全国都追慕扬州,以至“作事轩昂,尽事奢华——向曰‘扬气’……鸦片战争后,租界里中国人的时髦打扮已变成“短衫窄裤,头戴小草帽,口衔烟卷,时辰表链,特挂胸前”。洋货成为某些人生活的必需品,原先的“扬气”今则竟成“洋气”了。

——摘编自孙燕京《晚清社会风尚研究》

(4)材料四中的“扬气”指什么?它的出现对当时思想观念有何影响?试结合材料和所所学知识,指出影响近代社会风尚变化的因素有哪些?

材料一:重商主义是英国最早的国家干预思想和政策体系。都铎王朝(1485年—1603年)统治时期,经济立法多达250个左右,广泛涉及工农业、工资物价、商业金融、关税和进出口等……金融政策是禁止金银出口,鼓励进口。贸易政策是鼓励出口,限制进口,实行保护关税;还颁布航海条例,规定商品由本国船舶运输,严禁走私和管制价格等。政府逐渐取消地方关税,统一国内市场,维护经济秩序,规范交易行为,包括生产质量标准和规定工资水平,保障廉价劳力供应。政府批准许多特许贸易公司,商人则利用王权进行垄断贸易。当时,几乎所有的工商业领域都受制于非常细致的立法控制以及各行业的自我管制。

——摘编自吴必康《变革与稳定:英国经济政策的四次重大变革》

材料二:晚清重商思想是晚清重要的思潮之一,郑观应指出:“古有四民,商居其末……不知商贾虽为四民之殿,实握四民之纲……商足以富国,岂可视为末位。”马建忠认为“通商而出口货溢于进口货者利,通商而出口货等于进口货亦利,通商而进口货溢于出口货者不利。中国多出一分之货,则外洋少获一分之利……。”陈炽说:“国之所立者政,政之所举者用,用之所需者财,财之所入者税,税之所出者商。今天下商税六千万金,不能保商,何以立国。”较之维新派的理论,洋务派更具实践性,他们自己设厂,自行制造,“以敌洋产”,乃使“彼所售出于我者复有机器制造以绝其销路”。李鸿章“拟遴派绅商在上海购买机器,设局仿造布匹,翼稍分洋商之利“。张之洞于1890年开办湖北织布局,“开织以来,销售甚畅,获利颇丰。”

——摘编自陈爱平《试论晚清重商思想》》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国早期重商主义的作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括晚清重商主义与英国重商主义主张上的相同之处,并指出晚清重商主义产生的背景。

材料一 汉口开埠以后,作为中部地区最大的漕运中心,武汉往来商人货物络绎不绝。据统计,1895~l913年,全国共设厂矿549家,资本投资总额12028.8万元,其中武汉设厂矿28家,占全国的5.1%,资本投资总额为1724万元,占全国的14.3%。这种比例仅低于上海而远远超过广州、天津等大城市。到1936年,武汉共有工厂516家,资本总额5148.66万元,而纺织和烟草工业占主导地位,资本额纺织业第一。

——摘编自涂戈尔《近代武汉三种文化现象解析》

材料二 改革开放40年,武汉制造快速崛起。2017年,生产钢1694.61万吨,比1978年增长6.53倍;汽车89.78万辆,增长663.33倍;卷烟253.18万箱,增长4.69倍……2017年,轻工业总产值是1978年的104.80倍,重工业总产值是1978年的292.12倍。1978年,公有制经济占据主导地位,国有、集体工业总产值分别占规模以上工业的82.7%和17.i%。2017年,国有、集体经济比重下降到8.2%,股份制、港澳台及外商投资和私营经济比重迅速上升。在规模以上工业中,股份制经济比重为58.8%,港澳台及外商投资比重为32.8%。

——摘编自《工业在改革开放和转型中快速发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来武汉工业发展的因素。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与近代相比新时期的武汉工业发展出现的新变化,并从经济角度分析新变化出现的主要原因。