20世纪三四十年代,大批东部沿海浴江地区的工厂、学校、人口及各种机关向西部后方迁移。这场大西迁在中华民族抗战史上留下浓墨重彩的一笔。

材料一 1933年,约30万件的故宫文物由北平运往上海。1936年12月,变从上海迁转南京。1937年8月,故宫文物事令分三路紧急西迁,经过期北、湖南、河南、陕西、广西等省,辗转万里,于1939年先后到达贵州、四川,并安善保存到抗战胜利。

——摘编自段勇《国宝大迁徙民族文化遗产保卫战》

材料二 1938年,国民政府成立了全国战时教育协会,负责全国各地学校和研究所的迁建工作。1938年2月,由北大、清华、南开组成的长沙临时大学师生穿越崇山峻岭,行程3500里,迁往昆明。学校改称为国立西南联合大学。8年间,西南联大关毕业了3882名学生,保存了抗战时期的重要科研力量,培养了一大批卓有成就的优秀人才。

——摘编自宫炳成《略论抗战初期国民政府高校的内迁》

材料三 2.平春。随着国民政府的西机,源源不断的人流涌入宜昌,向四川搬迁的各种大型设备,军工物资、文物等也先后运到宜昌,等候换载入川。当时入川少有公路更没有铁路。惟有走长江。更为严峻的是,自10月下旬起,长江上游只有40天左右的中水位可供较大轮船航行。在这紧要关头,民生公司总经理卢作孚调集公司的资金、船只和人员,在短短40天内,运送了人员150余万、货物100余万吨,其中包括两万吨空军器材和广东炮厂的物资。之后,西南地区很快建立起一系列新的工业区,构成抗战时期中国的工业命脉。

——摘编自晓真《中国抗战史上的敦刻尔克大撤退》

(1)根据材料并结合所学知识,概括故宫文物迁移期间国内时局发生的变化。

(2)根据上述材料并结合所学知识,说明抗战时期大西迁以西南地区为目的地的理由,并归纳大西迁克服的主要困难。

(3)根据上述材料并结合所学知识,简析抗战时期大西迁的历史意义

材料一:我国最早的货币是贝币,起源于商朝。从春秋晚期到战国,出现了青铜刀布。铜铸币广泛流通,有布币、刀币、圜钱、蚁鼻钱等。秦统一中国后,规定全国使用统一的货币,黄金按重量使用,是称量货币,铜钱按枚使用,由于币面有“半两”二字,史称半两钱。汉代时,汉武帝对钱币进行了改革,统一铸币权和全国统一使用五铼钱。621年,唐朝开始铸造新币,名“开元通宝”。此后历代钱币均称“通宝”或“元宝”,钱币上不再标识重量。两宋的货币,仍以铜钱铁钱兼用,白银亦渐受重视,同时产生了纸币。最早的纸币叫“交子”,起初在民间使用,由16住四川富商以信用担保作为货币流通。后因富商经营失败,交子无法兑现,改由官方办理。元代主要流通纸币,政府印行“中统元宝交钞”,纸币的发行权完全属于政府。明初开始使用白银作为货币,但受到统治者的限钢,正德年间受到官方认可’嘉靖以后普遍流通。清朝光绪年间,从英国买进压钱的机器,开始用机器钢模压钱,从此结束了中国几千年来用范铸钱的历史。

——摘编自钱穆《中国经济史》等

材料二:在20世纪30年代大萧条的影响下,世界白银价格大幅上涨:1935年,中国发生了“白银风潮”“白银外流,国内通货紧缩,银行倒闭,企业破产,大规模失业爆发。国民政府在内外交困下被迫改革,于1935年11月公布了法币改革命。主要内容是:以中央、中国、交通三银行(后加中国农民银行)所发行的纸币为法币:禁止白银流通,并将白银收归国有,移存国外,作为外汇准备金;规定汇价为法币一元等于美币l先令2.5便士,并由三银行无限制买卖外汇。币制改革产生了重要的影响。抗日战争时期担任伪中央储备银行顾问的日本人曾说:“如无1935年之币制改革,亦无1937年之抗战。”

——摘编自王巍《废两改元与法币建立》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出我国古代货币变化的特点。

(2)根据材料二,指出法币改革的目的。如何理解“如无1935年之币制改革,亦无1937年之抗战”?

(3)综上,归纳影响货币变化的因素。

| A.是战后中国参加国际事务有所作为的表现 |

| B.只对缔约一方单方面优惠的不平等的条约 |

| C.所有规定对于缔约双方都是平等而互惠的 |

| D.实力差距使平等停留于形式互惠实为单惠 |

材料一 在办洋务的封建官僚们主持下,中国开始有了一批官办的企业。这些企业因为是使用新式机器,雇佣了大量工人,大体上按照西方的机器工厂的组织形式来进行生产,已不同于旧有的官营工场手工业,所以是带有资本主义性质的企业。但是这些企业中很大部分是军事工业,它们的产品供应给国家和军队,并不作为商品而出售,更不投放到市场上去。这些企业不但为封建官僚所控制,而且对外国资本帝国主义有很大的依赖性。

材料二 南京国民政府时期大事记(节选)

1928年,国民政府形式上统一全国;赣南、闽西革命根据地建立

1929年,世界经济危机爆发

1930-1931年,蒋介石对革命根据地发动三次“围剿”

1931年,日本发动“九一八”事变,侵占中国东三省

1945年,陈果夫、陈立夫控制的中国蚕丝公司在上海成立

1946年,《中美友好航海通商条约》签订

请回答:

(1)根据材料一,概括中国工业化起步阶段的特点。结合所学知识分析洋务运动对中国工业化的主要影响。

(2)根据材料二概括不利于民族工业发展的内外因素有哪些?

材料一 1930年刘国钧创办大成纺织厂以后,他拟出“忠信笃敬”为厂训。公开发表《土纱救国计划书》;高薪聘请留日纺织专家、购置机器设备;实行计件工资、挖掘生产潜力;开发“蝶球牌”、“征东牌”灯芯绒,首创常州机器印花技术;到1937年,企业资本总额增长十倍,被经济学家称为“大成现象”。

——摘编自《刘国钧文集·传记卷》

材料二 1937年9月,大成厂损失惨重。刘国钧将企业迁往内地,与四川实业家户作孚合作,在重庆创办大明纺织染公司。未能运出的纱锭设备被运至上海,他聘请英商挂名董事,开办了安达纺织公司。此外,纺织厂还在重庆、昆明、香港、越南的河内、缅甸的仰光等地设立了办事机构。他的苦心经营为民族纺织工业保存了实力,为抗战胜利做出了巨大贡献。

——摘编自汪洋《论民国时期企业家的社会责任》

材料三 新中国成立后,大成公司响应国家号召捐献50亿元(旧人民币),用于购买战斗机支援抗美援朝战争;率先参加公私合营,在上海、香港公司的毛纺机器也捐献给国家,产品迅速实现出口创汇。刘国钧热心公益事业,多次将书画、家具等捐赠给省市博物馆。

——摘编自常州市档案馆《大成公司档案史料文献》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括“大成现象”出现的原因。

(2)据材料二,指出刘国钧抗战期间为保存民族纺织工业所做的努力。

(3)据材料三并结合所学知识,简析新中国成立后大成公司的举措所带来的影响,

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一盐,是人类生活的必需品之一,长期以来政府都是采取专卖制度。以明朝长芦盐区为例,所产海盐成品全部以“贡盐”的名义纳入官仓,由官厅支配。编入灶籍的人户,必须“世守其业”“世代以籍为定”,不能“辄与改役”。明朝时期“煮海为盐”的技术发展到引海水晒盐,大大减轻了盐工的劳动强度,方法简单,适合于单个家庭从事。清代废除灶籍制,灶户逐渐成为具有自由身份的手工业者。食盐也由垄断性的官产官销,转变为垄断性的民产民销。明清时期盐商运销食盐,须先向盐运司交纳盐课,领取盐引,然后到指定的产盐区向灶户买盐,再贩往指定的行盐区销售。实力雄厚的盐商基本上垄断了全国的食盐销售,但政府对盐业的垄断本质并未改变。商人暗里支出用来打点官吏的费用几乎相当于成本的一半。激烈的竞争导致灶户两极分化加剧,一些灶户成为了海盐生产中的雇工阶层。

——摘编自《长芦盐业史话》

材料二从19世纪末,西方列强就已经开始要求清政府以盐税作为战争赔款的担保。1913年,袁世凯政府还用盐税核收和监督主权换取善后贷款。所有的盐务收入,首先偿付以盐税为担保的外债本息,剩下的款项以“馀盐”的名目交付中国有关当局。1914年由范旭东开设的久大精盐厂生产的“海王星”牌精盐,打破了英、美在精盐销售中的垄断,结束了国人食粗盐的历史,而且为中国化学工业的发展积累了资金和办厂经验。不久永利碱厂生产的“红三角”牌纯碱,在万国博览会上获得金奖。日军入侵中国后,我国沿海地区的盐场几乎都被占据,大量盐业资源被掠夺到日本。

——摘编自《长芦盐业史话》

(1)根据材料一和所学知识,概括明清时期食盐生产经营的特点。

(2)根据材料一、二和所学知识,分析近代中国盐业生产经营的变化和启示。

材料一

(民国初期)是中国民族工业的黄金时期。一直处于不发达状态的中国资本主义是在辛亥革命之后才得到蓬勃发展的。

——(法)白吉尔:《中国资产阶级的黄金时代(1911——1937)》

材料二

当美、英和其他工业国家失去一切秩序感和平衡感,忙于采取各种补救办法和应急措施以应付危机时,中国在1929年后仍然能一如既往地坚持下去。

——(美)费正清编:《剑桥中华民国史》下卷

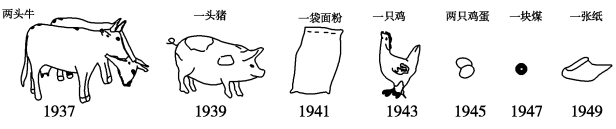

材料三 100元法币购买力图示

——(美)伊佩霞《剑桥插图中国史》

(1)结合材料一合所学知识,概括民国初期民族工业的发展的状况。

(2)结合材料二和所学知识,概括1927——1937年中国民族工业发展态势,并分析1929—1933年资本主义世界经济危机对中国民族工业的影响。

(3)1945——1949年中国民族工业发展处于怎样的境地?参考材料三并结合所学知识,从国民政府政策措施的角度,简述导致民族工业处于这一境地的原因。

8 . 20世纪30年代后期,中国在经济上经历了从为全国的抗日战争做准备向建立战时经济体制的转变。阅读下列材料:

材料一1935年前后,国民政府加强了对四川、云贵等地区的主要工业资源的调查和开发,陆续将东部沿海地区的军工企业西迁,并停办、调整了一些军工企业,改善设备,统一制式,增加生产。政府还进一步整修旧公路,修筑新公路,开辟航空线。1936年通过的1937年度军费预算,在普通军费预算4.12亿元的基础上,增加了国防建设专款2.22亿元,使整个国防预算达到6.34亿元。总之,国民政府的抗战准备,在一定程度上为以后的全国抗战创造了有利条件。

材料二全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施。与此同时,政府组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁。截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家。这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举

——摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

(1)据材料一,概括国民政府在经济上为抗战所作的准备。结合所学知识,说明当时的历史背景。

(2)据材料二,指出国民政府为抗战所采取的新的经济举措。

(3)据材料一、二并结合所学知识,简析抗战时期国民政府采取的经济举措所带来的影响。

| A.“小荷才露尖尖角” |

| B.“忽如一夜春风来” |

| C.“脱胎换骨获新生” |

| D.“荷尽已无擎雨盖” |

材料一 美国城市化是通过人口、工厂及各种机构向城市流动,而不是通过城市人口的自然增长和工业经济的自我发展来实现的。在强烈地追求经济效益的市场机制的作用下,企业必然向地理位置优越、社会经济环境有利的空间(城市)聚集。工厂企业聚集城市促使乡村经济向城市经济转化。……城市居民接近工厂和劳务市场,可最大限度地选择报酬较高的工作,并可以节约工作往返所需要的交通费用,同时还能充分利用城市公共设施为已服务。城市街区光怪陆离,城市生活丰富多彩。城市众多的公共设施为居民带来了方便,使人们享受了现代文明。城市繁荣和物质富裕,使其居民的收入远较乡村优厚。据1890年的统计,城市居民平均家庭财富超过9000美元,而农村家庭则为3250美元,收入差距甚为悬殊。工业化时期,人口大规模地向城市流动,去开拓新的领域,追求新的成功。这种精神使美国的城市化得以迅速完成。

——摘编自李庆宇《美国现代化道路》

材料二 抗日战争爆发以后,我国工业布局不得不进行大方位的调整。国民政府在抗战紧急状态下,为保存抗战力量,支撑危局,动员沿海及沿江的工厂大批内迁。将以上海为中心的工业重心,以长江为中轴,由东部向以重庆为中心的西部地区转移。据不完全统计,抗日战争时期沿海以及沿江地区大约有超过1000万人先后迁移到西南和西北区域。在这些地区,拥有全部内迁工厂的1/3,共200余家工矿企业,包括兵工、冶金、机械、纺织、炼油、烟草等行业,它们集中了我国战时内迁工业的精华,成为战时生产军需和民用物资的主要基地。1937年12月1日,国民政府主席林森率领文官、参军、主计等处人员在重庆开始办公。国民政府定都重庆,不仅带动了军政、文教、工矿企业大量迁渝,也使得重庆城市人口迅速增加,重庆成为了全国的政治和军事中心。

——摘编自张忠伟《论抗战时期国民政府迁部对重庆城市化的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括美国城市化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明国民政府迁都对重庆城市化的影响。综合上述材料并结合所学知识,概括指出中美两个时期城市化的特点。